THE PRESTIGE, recensione

Ebbene, se non tollerate o addirittura sgradite questo mio ebbene di tono confidenziale ad apertura della mia eccentrica e peculiare disamina, non proseguite nella lettura perché il mio mood recensorio sarà improntato, giustappunto, alla particolarità espressiva e alla desueta prosa non allineata a canoni editoriali che reputo superati e poco affini col mio stile, anche mentale. Non so se impeccabile, di certo personale.

Dopo una miriade d’anni dalla sua uscita nei cinema, in verità The Prestige è del non tanto lontano 2006, dopo averne rimandato e sempre procrastinato la visione, non chiedetemi però perché, forse giammai davvero m’attrasse vederlo, finalmente lo vidi poiché, da un po’ di tempo, il film in questione fu inserito su Netflix e forse presto, perlomeno prima di quanto poss(i)a(te) immaginare, sarà eliminato. Ma basta col passato remoto, d’ora in poi, in tal pezzo recensorio molto sui generis, utilizzerò (futuro anteriore, eh eh) il passato prossimo oppure il tempo a me più vivamente congenito, ovverosia quello agganciato alla mia anima che è sovente sganciata dalla contemporaneità e non soffre né di modernità né di vetustà, forse è piacevolmente sol ammalata da venustà, sì, adoro la bellezza, ovviamente anche nella settima arte, e non voglio più celarmi e intristirmi nella coltre dell’asfittica pseudo-normalità e della mediocrità che, financo involontariamente, attanaglia e strozza l’uomo comune, il mortale qualsiasi che, in gran percentuale, adorò, anzi, ha adorato questo film a mio avviso sopravvalutato, sebbene ammetta ammaliante e visivamente trascinante, narrativamente ben congegnato e perfettamente interpretato soprattutto da uno Hugh Jackman in forma smagliante, fotogenico in maniera impressionante e veramente sfavillante, con buona pace degli uomini invidiosi del suo fisico scultoreo e del suo sex appeal sia elegante che selvaggio da Wolverine oramai eterno e indimenticabile. Fisico da lui puntualmente e prontamente esibito in una sequenza da disabile, no, profumata e osé, no, oso dire, ammantata di virile “déshabillé” sensuale in una delle prime scene iniziali.

Ma ora iniziamo con la mia review speciale…

Stando alla scarna e fin troppo sintetica, eppur pertinente sinossi di IMDb, eccone la trama troppo sbrigativamente riassuntaci in due righe striminzite:

Dopo un tragico incidente, due prestigiatori si imbarcano in una battaglia per creare l’illusione finale sacrificando tutto ciò che hanno per superare l’un l’altro.

I due uomini, prestigiosi, no, prestigiatori ed illusionisti forse più bravi dell’Edward Norton del meraviglioso, di pochissimo posteriore o forse dello stesso anno, eh eh, e forse superiore The Illusionist di Neil Burger, rispondono ai nomi di Robert Angier (Hugh Jackman) & Alfred Borden (Christian Bale) mentre il “demiurgo” Cutter è incarnato dal solito magistrale Michael Caine che ivi non si chiama Alfred come nella trilogia nolaniana su Batman con Bale stesso ma è consigliere e maggiordomo di Robert. Non Pattinson, ah ah. Per un nodo sbagliato, muore, chissà se accidentalmente, la bella sposa d’uno dei due contendenti, vale a dire Robert. Lei, Julia McCullough, crepa affogata e chi la ricorderà? Soprattutto perché è Piper Perabo, brava e simpatica, carina attrice quasi del tutto scomparsa ma, secondo me, memorabile ne Le ragazze del Coyote Ugly e seducentemente attraente perfino nel guazzabuglio e disastro assoluto Le avventure di Rocky e Bullwinkle con Robert De Niro. Robert, non De Niro, eh eh, dopo la tragedia occorsagli di cui è stata vittima la sua consorte, presto si consola con una nuova assistente e compagna, Olivia Wenscombe. Incarnata nientepopodimeno che da Scarlett Johnasson, una donna verso la quale tutti gli uomini provano un’erotica, attrazione terribile e considerano “tremendous” ma a me non dice niente. La reputo alquanto insipida alla pari di Rebecca Hall, qua nel ruolo della moglie di Alfred, Sarah. Completano il cast, fra vari attori più o meno importanti e secondari, lo splendido Andy Serkis (King Kong, Cesare/Caesar del franchise Il pianeta delle scimmie di Matt Reeves e, neanche farlo apposta, proprio per Reeves, Alfred nel suo Batman con tanto d’immantinente sequel).

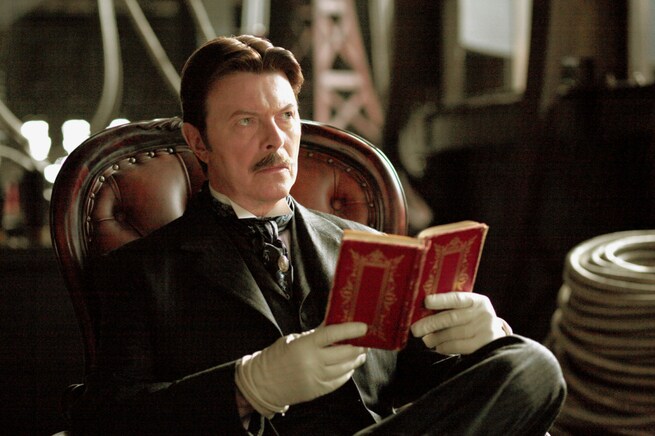

E, a proposito dell’uomo pipistrello, spiace dirlo ma Christian Bale, in tale The Prestige, è fuori parte e spesso non convincente. Come d’altronde il film stesso. Non me ne vogliate ma uno dei pochi motivi d’interesse di The Prestige è il magnifico e compianto David Bowie nei panni di Nikola Tesla.

Christopher Nolan, quest’anno oscarizzato per la boiata pazzesca di Oppenheimer, con The Prestige firma un opus strabiliante? No, guardabile, a tratti perfino, ribadisco, piacevole e affascinante eppur non affatto memorabile, checché ne dicano i suoi incalliti sostenitori irriducibili e irrimediabilmente non contrariabili. Tantomeno, persuasibili del contrario.

Dal romanzo omonimo del suo omonimo, perdonate la voluta ripetizione, Christopher… Priest, Nolan, assieme al fratello sceneggiatore Jonathan, allestisce un pot–pourri mainstream incantevole ma presto dimenticabile, ripieno d’inverosimiglianze e sciocchezze inenarrabili. Fra tutte il sosia di Robert Angier che, invero, è soltanto Jackman stesso gemello omozigoto.

Per ulteriori dettagli, peraltro sommari, cari somari, eccovi sottostante il link di Wikipedia da me riportatovi:

https://it.wikipedia.org/wiki/The_Prestige

Robert, dunque, ha un sosia o un fratello identico a lui di nome Gerald Root? E stessa cosa dicasi per Alfred, ribattezzato Freddie dalla sua amante, il cui vero amante è a sua volta un doppio Alfred nell’identità reale di Bernard Fallon?

Con perenni twist alla M. Night Shyamalan ante litteram, giochi di “prestigiazione” e cinematografici “magheggi” vari, Nolan è un illusionista e imperterrito, irredimibile ingannatore. Ma non m’abbindola con la chiacchiera finale del saggio Cutter/Caine. Da non confondere, eh eh, col Sutter Cane de Il seme della follia di Carpenter. Questo, sì, un capolavoro inarrivabile di “games” ove però tutti i pezzi del puzzle alla fine coincidono esattamente e senza sbavature alcune. Qui le lacune invece son troppe, le discrepanze e le (non) spiegazioni (non) didascaliche veramente improponibili e, forse, a una prima visione, The Prestige può di certo, per l’appunto, abbacinare e stordire, lasciar sbalorditi e incantati. Ma provate a rivedere il tutto e ne scoprirete ogni falso trucco facilmente smascherabile in quanto Nolan continua a prendere in giro lo spettatore da cialtrone pseudo-cineastico che spruzza e lancia fumo negli occhi dei suoi muratori, no, ammiratori peraltro metaforicamente ciechi o solo miopi. Accecati irrazionalmente dalla sua risibile magia da David Copperfield à la Charles Dickens o da ex famoso “mago” che scopava Claudia Schiffer alla faccia dei coglioni che dilapidarono un patrimonio per arricchire tal ciarlatano e imbonitore che si faceva una bona? Forse, son stato, in tale recensione, un po’ “ciarliero”, sicuramente non fake come Nolan.

Probabilmente, son un uomo affetto da (dis)illusione e non mi piac(qu)e neppure la fotografia arty di Wally Pfister.

Ah, dimenticavo, solamente due anni dopo rispetto a The Prestige, la Hall e la Johansson avrebbero recitato di nuovo assieme in Vicky Cristina Barcelona. Per un ménage à trois con Javier Bardem e la regia di Woody Allen.

Qui, invece, assistiamo a due uomini idioti non gelosi dei loro omozigoti che però se lo danno nel c… lo a mo’ del mitico di Double Impact. Che, nei panni, del gemello più dotato di uccell’ coi muscles from Bruxelles, eh eh, ebbe una scena di sesso potentissima con Alonna Shaw.

A tutt’oggi non sappiamo se tale amplesso partorì un film “mostruoso” come The Prestige o il clone Van Damme di The Replicant. Ah ah.

Su tale faloticata, vi lascio.

di Stefano Falotico

GLASS, recensione

Cari fumettisti, boys zingareschi o che non avete mai aperto un vocabolario Zingarelli, uomini che amate l’attore Luca Zingaretti che chissà se ama Luisa Ranieri o è sol virilmente, comprensibilmente attratto dalle sue gambe, essendosene “appaiato” e avendo con lei figliato, non so se (ap)pagandola, Superman, no, (X)men avvezzi alle zingarate, giovani artisti, fancazzisti o uomini alla Fantozzi che (non) hanno compreso il senso della vita, dunque non hanno capito nulla e son istupiditi da una realtà sempre più opprimente, sba(di)gliata, grigia e sbiadita e che leggete i graphic novel(s) per sognare di essere Il giustiziere della notte versione Eli Roth, uomini che non siete, per fortuna, aggiungo io, il didattico e illustrativo, calligrafico e pedante sceneggiatore Eric Roth, uomini forse innatamente cretini, recensirò nelle prossime righe, scevro da vincoli editoriali, un film che persi al cinema e dappertutto, recuperandolo soltanto nella giornata di ieri in streaming su Netflix, ovvero Glass firmato M. Night Shyamalan. Regista bistrattato, soprattutto dopo alcuni flop colossali, cioè i suoi film a più alto budget, ovverosia dei kolossal(s) quali After Earth. E dico a te, sì, nerd scalmanato, arrapato per Marisa Tomei non solo dello Spider-Man franchise di Jon Watts, non sei l’ultimo dominatore dell’aria e neppure però, al contempo, lo sfigato che in cuor suo sa di essere, sebbene (non) si masturbi su Elisabeth Shue del film eccitante, no, succitato di Roth con Willis, co-protagonista del film ivi preso in anale, no, analisi, forse lo fai su quella di The Boys e, oltre ad essere un collezionista allupato, no, sfegatato non solamente dei Marvel comics, bensì anche della Bonelli, Dylan Dog ovviamente compreso, ed “esperto” dell’ex bona Anna Falchi in Dellamorte Dellamore, di tanto in tanto leggi anche il “fantomatico”-fantasmatico, inesistente e fittizio Supersex che “ispirò” il Siffredi/Borghi della serie tv omonima ad alta gradazione (semi)pornografica per una masturbatosi da perdere la giusta gradazione oculare, devi essere segato, no, oculato ed ammettere che vai matto per M. Night Shyamalan. Lo “sciamano”, forse scemo eppur geniale indiano oramai americanizzato che realizza le pellicole che soddisfano il tuo palato metaforico da frustrato e paranoico allucinante, nato allucinato.

Con questa pellicola avrai pene, no, pane per i tuoi denti e dato che so benissimo il fallo, no, fatto che ti affidi sempre alla generalista e sommaria, eh già, caro somaro, Wikipedia, fonte per antonomasia approssimativa in modo non plus ultra, quando da sfaticato abbisogni di fonti citazionistiche (a) gratis, te n’appioppo il link inerente tal opus dello Shyamalan, così che non abbisognerai di sforzarti troppo, digitandone su Google:

https://it.wikipedia.org/wiki/Glass_(film_2019)

David Dunn di Unbreakable, alias Bruce Willis, chi sennò, non si chiama The Punisher ma è Il sorvegliante che fa piazza pulita, a Philadelphia, d’ogni uomo che, a differenza di Rocky Balboa/Stallone, non ha avuto nessuna seconda possibilità e, per sbarcare il lunario, cioè per tirare a campare, non solo si è dato al brigantaggio ma addirittura al rapimento di cheerleaders alla maniera del decerebrato Kevin Wendell Crumb/L’Orda, detto altresì The Beast/La Bestia e incarnato da un pompato James McAvoy che, per ingrossare la muscolatura, oltre a qualche accorgimento in fase post-produttiva di computer graphics “liftante”, deve aver assunto testosterone, no, steroidi ed anabolizzanti in quantità industriale alla pari di Sly ai tempi di Rambo III. Il malato di mente Crumb, effettivamente, merita di essere internato nel frenocomio qui mostratoci. Ove è però anche rinchiuso Dunn. Entrambi sono davvero supereroi e non credono di possedere poteri sovrumani in quanto affetti da delirio d’onnipotenza. Sono “onnipotenti”. Non c’è due senza tre, quindi, dopo Unbreakable & Split, in tale crossover–sequel terminante tal trilogia superomistica e fumettistica di Shyamalan, non poteva mancare il character che dà il nome alla pellicola, ovverosia (Mr.) Glass/Samuel L Jackson.

La dottoressa Ellie Staple (Sarah Paulson) li ha in cura, nel tentativo di normalizzarli, no, depotenziarli e, al contrario di ciò che avviene normalmente, cioè rendere le persone anormali, eufemisticamente parlando, cioè matte, normali e sane, effettua esattamente il processo inverso, vale a dire compie su di loro un lavaggio del cervello da pessima imbonitrice dei centri di salute mentale ove alle persone cosiddette speciali, “socialmente pericolose” poiché spesso scarsamente produttive secondo i parametri della società che odia ancora Pier Paolo Pasolini, dopo diagnosi della mutua, si pratica loro una lobotomia frontale a base di psicofarmaci castrativi atti a inibire, anzi, a cancellare in toto la libido, anestetizzando sia il dolore di vivere in questo mondo di merda/e che, per l’appunto, ogni gioia non solo sessuale e affettiva. Insomma, pian piano, con tenerissima “affettuosità” da psicologi dell’anima, ah ah, persone forse “inutili” eppur umanissime, dapprima vengono prese per simpaticone e troppo ingenue, dunque le si piglia per il culo, inserendo loro il depot per via rettale in quanto persone incapaci di sviluppare i bicipiti alla McAvoy, no, giocoforza il muscolo erettile ancor presente (sì, vengono evirate solo chimicamente e non chirurgicamente) ma interamente non funzionante. Anzi, retto, no, rettifico, buono oramai solo per urinare.

Scopiamo, no, scopriamo che la sig. ra Staple è una “troia” asservita al sistema e la capa malata di una setta segreta che, per mantenere il globale status quo, da sempre castra i più potenti inefficienti e non i Berlusconi del c… zo e, come se non lo sapessimo, ancor prima dei film del posteriore, no, posteriori a questo, targati dal regista de Il sesto senso, apprendiamo, anzi, accertiamo che il “nostro” Shyamalan adora arruffianarsi la simpatia dei complottisti e d’ogni amante ovviamente di tutti gli Andrea Pazienza sulla faccia della Terra, girando un altro film millenaristico che strizza l’occhio a ogni uomo che non è un playboy ma perde la testa per Anya Taylor-Joy, qui nei panni di Casey Cooke.

Se proprio costoro non hanno avuto molta figa nella vita e si sentono perfino in colpa a dichiararsi nudamente degli aficionados incalliti, più che altro coi calli alle mani, dei film porno, almeno si rifacessero gli occhi su Carrie-Anne Moss di Matrix e si dessero una mossa. Ah ah, che freddura. Comunque, questi qua sono bisessuali, sebbene dicano ed asseriscano orgogliosamente di essere asessuati in quanto si vergognano di ammettere che impazziscono per Keanu Reeves di John Wick e non vedono l’ora di avere un orgasmo con Furiosa. Sono gli stessi, quanto prima da mettere dentro, che idolatrano Robert Eggers. Uno che ficca la Joy dappertutto ma secondo me la Joy l’ha data a tutti tranne che al regista di The Witch. Che strega, ah ah. Ora, facciamo i seri. Questa la trama, per modo di dire, di Glass secondo IMDb:

La guardia giurata David Dunn usa le sue capacità soprannaturali per rintracciare Kevin Wendell Crumb, un uomo disturbato con ventiquattro personalità.

Una sinossi, che dire, certamente illuminante ed esaustiva… sembra essere stata scritta dal Willis odierno affetto da demenza. Shyamalan appare puntualmente in cammeo e la “dottoressa” della min… ia lo prende in quel posto da parte di Glass. Glass, un uomo fragilissimo, solo però a livello genetico e fisico. È una mente suprema. Mentalmente assomiglia al sottoscritto. Il quale, quando tutti i “buoni” pensano di averlo definitivamente inchiappettato, rivela loro di essere realmente il più villain di tutti. E i “buoni”, scioccati, si chiedono… no, sta scherzando, sper(iam)o: non avrà mai il coraggio di fare una cosa del genere. Cioè la stessa cosa che fa Clint Eastwood/Walt Kowalski nel finale di Gran Torino.

Comunque, Glass, due ore e dieci minuti circa di goduria assoluta e sopraffina prelibatezza cinematografica altissima, un film per minus habentes, no, per pochissimi. Infatti, la “Critica” lo stroncò quasi unanimemente. Glass, un film snobbato, odiato, ingiuriato, reso “handicappato” e invalidato, metaforicamente intendendoci, un capolavoro disumano, invece, poiché Shyamalan è uno dei pochi, per l’appunto, ancora rimasti a credere che il Cinema può essere sia realistico in modo eastwoodiano che fantascientifico e può veramente lanciarci messaggi non tanto subliminali.

Parafrasando molto alla larga Pasolini, ragazzi, vi faranno credere di essere diversi, infatti lo siete in quanto noi tutti lo siamo, allora vi faranno credere di essere diversamente abili per (ri)abilitarvi alle comuni abilità degli schiavi di massa animalizzati. E, se vi ribellerete, vi diranno di essere delle bestie, vi diranno “ironicamente” di cambiare veterinario, vi diranno di non amare più il Cinema, di non leggere nessun libro ché tanto non serve e vi grideranno di fare soldi e sesso e non rompere le palle a nessuno.

Si vi azzannerete, no, azzarderete a dire che provate disagio in una società degenerata del genere, vi vorranno persuadere di essere arretrati e disadattati, di essere sfigati. In verità, per finire la mia vita, no, tale pazzo, no, pezzo, debbo sinceramente confidarvi ciò…

Io soffro di misticismo senza manie interpretative, soffro di onanismo che a volte si dà anche alla normalità corporea di natura copulante e non copio nessuno. Semmai, al massimo, l’accoppo.

Non sono Joker, neanche Batman.

Subii tre incidenti automobilistici gravissimi ma non riportai nessuna ferita, neppure, come si suol dire, un graffio.

Sono un miracolato? Può essere oppure son un invasato (s)fortunato. Devo lasciarvi. Bussano alla porta… è Dave Bautista che mi annuncerà l’apocalisse imminente o soltanto vuole conoscermi.

Sì, ho appena scritto qualcosa d’incredibile e ridicolo, prescrivetemi un TSO od effettuatemi una risonanza magnetica. Non ne caverete nulla, da solo me la cavo e non son una cavia, cavoli vostri, ora.

di Stefano Falotico

L’ARTE DI VINCERE (Moneyball), recensione

Pian piano, tramite Netflix ITA, sto recuperando molti film che, per via di circostanze avverse, ascrivibili a un mio periodo funesto che non v’interessa ma forse mi stressò e financo, tuttora imbattibile, ancor mi stressa e l’animo divora in modo indigesto, a causa di livori miei, chissà se congeniti, e a momenti circoscrivibili alle contingenze negative che mi successero, dicevo…, al cinema e perfino in streaming, all’epoca, persi.

Qui, il protagonista inoltre perde, tradendo dunque il distorsivo ed erroneo titolo italiano appioppatogli per errore di marchiano orrore? Ho commesso imperdonabile spoiler? Yes!

Ma com’è possibile? Ha il volto del vincente per antonomasia, alias Brad Pitt che, peraltro, da tempo immemorabile agognò di esserne, giustappunto, il principale ed indiscusso interprete assoluto.

Per il ruolo ivi da lui incarnato, ovvero il realmente esistente Billy Beane, altresì detto Beanie, all’anagrafe William Lamar Beane, fu candidato all’Oscar come miglior attore protagonista. L’arte di vincere ottenne 6 nomination agli Academy Awards fra cui quella nella categoria maggiore, ovvero Best Motion Picture of The Year. Ma non vinse neppure una statuetta. Anche le rispettive candidature andate a Jonah Hill as best supporting actor e alla sceneggiatura non originale, basata sul libro omonimo di Michael Lewis, liberamente adattata e romanzata da Steven Zaillian (The Irishman, Oscar per Schindler’s List) & Aaron Sorkin su story di Stan Chervin, andarono a vuoto.

Pitt per anni inseguì il sogno di girare, non solo come attore, tale pellicola da me di Q.I., cioè quoziente intellettivo, no, qui presa in questione. Infatti, ne fu anche il produttore primario. Prima però del regista designato, ovvero Bennett Miller, colui che tal film girò, anzi, meglio il passato prossimo e non quello remoto, quindi, ha girato (scusate le ripetizioni delle diverse coniugazioni del verbo girare), essendo un film del 2011, è trascorsa poco più d’una decade, dunque un arco temporale relativamente breve, perciò utilizzo, anzi, utilizziamo il plurale maiestatico… dicevo (tempo imperfetto, eh eh), il director doveva essere Steven Soderbergh. Puntualizzatovi ciò, eccone la scarsa e scarna, eppur a suo modo pertinente, sanamente concisa sinossi di IMDb, sotto trascrittavi fedelmente in maniera (iper)testuale e in corsivo inseritavi dal sottoscritto in forma assai fedele? Può essere, anzi no, vi appronterò due virgole + un paio di accorgimenti, nel sinteticissimo testo, assenti:

Il direttore generale della Oakland A, Billy Beane, è riuscito a mettere insieme una squadra di baseball con un budget ridotto, utilizzando delle analisi generate al computer per acquisire nuovi giocatori.

L’analizzatore, diciamo, esperto dei dati statistici e dei calcoli delle probabilità è il giovane Peter Brand, neo-laureato in Economia con la sfrenata passione per le salsicce e le ciambelle, datone il peso non specifico, no, corporeo da (ex) ciccione Jonah Hill, no, con la passion dello smanioso amante delle mazz(at)e…

A parte tal gioco di palle, no, i giochi di parole e i panegirici, non giriamoci attorno… come dopo un fuoricampo. Il film fa strike? Abbiamo i prati verdi, no, Chris Pratt e, più defilato, tutto pelato e già molto invecchiato, non ancora defunto, Philip Seymour Hoffman come trainer. Che qui rincontra Miller dopo l’Oscar, da lui, invece, sì vinto, per Truman Capote. Indossa il cappellino. E tanto di cappello poiché, pur avendo un ruolo “minore”, è comunque centrale e incisivo, come sempre, a livello attoriale.

Il film è bellino, Pitt di più, appare infatti bello e figo come non mai e la sua recitazione, seppur ottima, altresì leggermente caricata, fu sopravvalutata. Finale amarissimo e un po’ sdolcinato ma è un film che si lascia vedere tutto d’un fiato e un bel colpo piazzato sportivamente, no, cinematograficamente da Miller con indubbia qualità da poveretto, no, da fuoriclasse provetto nello spiazzare le aspettative degli spettatori, non solo in platea… Giusto quindi assegnargli una tribuna, no, tributargli un applauso, se non scrosciante, perlomeno importante.

di Stefano Falotico

LE MANS ‘66 – La grande sfida, recensione

Ebbene, perdonate questo “ebbene” di tono confidenziale che non “sta bene” a inizio d’una recensione classica e consona a una pseudo giustezza stilistica ma io son spesso difforme dalla Formula 1, no, dalla forma mentis corretta, no, dalle form(ul)e espressive tipiche del giornalismo figlio non solo delle inutili facoltà universitarie quali Scienze delle Comunicazioni, bensì financo dei lenti percorsi stradali assai pedanti e didattici dei più superati, no, dei linguaggi che non viaggiano nella “highway”, perfino mentale, dello stream of consciousness indomato e imbizzarrito, giammai indottrinato e allineato a strade maestre e rette vie discutibili, anzi, che si può sbizzarrire come meglio si confà al sottoscritto automobilistico, no, auto-denominato(si) il Falò, quindi accettate perfino questa prefazione schietta, (aero)dinamica, propulsiva che poi, a fuoco lento, dopo un incipit al diesel, poco da Vin Diesel veloce e muscoloso di Fast & Furious, carburerà in maniera supersonica, vertiginosamente “guidando” spedita. Dunque, dopo questo preambolo “in folle”, (ri)partiamo in quinta, utilizzando il plurale maiestatico e sottostante appioppandovi testualmente l’assai striminzita sinossi inerente tale film da me quivi e prossimamente disaminato, direttamente estrapolatavi da Montecarlo, dall’autodromo di Imola, no, copia-incollatavi da IMDb e immessavi in corsia di sorpasso, no, semplicemente in corsivo e in linea col mio carattere dalle curve pericolose, emotivamente e metaforicamente parlando, no, in gara storica e mondiale, no, in Garamond, ah ah:

La vera storia della lotta tra Ford e Ferreri per vincere la corsa di Le Mans nel 1966.

Be’, naturalmente detta così è poca cosa la trama di Le Mans… che, in effetti, non è contorta ed è quindi abbastanza lineare come un lungo, non periglioso, ben asfaltato rettilineo senza ralenti, no, rallentatori e dossi ma lo stile flamboyant del sottoscritto, no, dell’inventivo e incendiario James Mangold la rende pregna di pathos altamente adrenalinico che riempie i buchi narrativi, no, qualche snodo troppo mainstream, totalmente polverizzando gli avversari in corsa.

Sì, perché se il grande Christian Bale doveva essere il commendatore di Maranello per Michael Mann, dapprima rimpiazzato da Hugh Jackman e poi dal concretizzatosi Adam Driver per il poco fecondo, onestamente volgare e brutto Ferrari, eccolo che, assieme al fidato suo amico Mangold, dopo Quel treno per Yuma, qui di reunion fruttifera, antecedente al posticipato e posteriore biopic appena menzionatovi sul Drake, si trova a interpretare nientepopodimeno che Ken Miles. Colui che, guidando la macchina antagonista Ford, sconfisse Enzo Ferrari/Remo Girone… capeggiato dal suo friend ed ex collega Carroll Shelby/Matt Damon. Nel mezzo dell’intreccio, Jon Bernthal as il realmente esistito manager Lee Iacocca, la moglie di Miles di nome Mollie (Caitriona Baife), il loro figlio Peter (Noah Jupe), lo stronzo, neppure troppo, eh eh, Leo Beebe (Josh Lucas), la prima Punto della Fiat creata da Gianni Agnelli (Giovanni Cirfiera), no, appunto, Henry Ford II (Tracy Letts) & company per una scuderia di attori e comprimari di classe da tagliare il traguardo d’ogni altra produzione contemporanea in merito ai motori e compagnia bella, ah ah.

Bale che per anni bramò di tornar a girare in qualche Grand Prix alla John Frankenheimer, no, con Mangold dopo il succitato remake con lui e Russell Crowe, ovverosia 3:10 to Yuma (la pellicola western, omonima ed originale con Glenn Ford fu diretta da Henry Fonda, no, Henry Ford, no, John Ford, no, Delmer Daves), e ciò doveva infatti avvenire per The Pale Blue Eye. Sottotitolato, per l’edizione italiana, I delitti di West Point ma quest’ultima pellicola ebbe in cabina di pilotaggio, no, regia, Scott Cooper. Per di più, altro regista amato da Bale e viceversa… ma non voglio essere archivistico, bensì continuare, sol un altro po’, a parlarvi di questo film fenomenale che, ribadisco, tralasciando qualche svolazzo pindarico di matrice troppo blockbuster e annessi alcuni dialoghi retorici un po’ dolciastri, oltre che inevitabilmente prevedibili, personalmente già ascrivo nella mia memoria da cinefilo enciclopedico, oh oh.

di Stefano Falotico

THE DINNER, recensione

Finalmente, a distanza di circa una decade, no, solamente a sette anni dalla sua uscita nelle sale, vidi ieri sera tale film. E quindi, anzi quivi, sganciato da vincoli editoriali assai costrittivi, esausto, no, esaustivamente, no, semplicemente e personalmente ne voglio parlare brevemente in maniera forse stilisticamente rocambolesca. Alla mia maniera, non manieristica, bensì flamboyant e falotica. Film pedante e assai pesante, eppur interessante sotto molti aspetti, altresì soporifero oltre ogni limite, sofisticato e intellettuale, dedicato a un target prettamente adulto, forse radical–chic, in cerca di emozioni gelide, raffreddate, di vicende e trame all’apparenza lineari eppur, se non arzigogolate, perlomeno complicate e impregnate, oltre che impegnate, di vicissitudini a base di traumi mai risolti e malattie mentali sfiorate, poco approfondite, in maniera inquietante però accennatene. Di tal film, anzi, voglio sol accennarvi senza troppo dilungarmi. Dopo il magnifico, superiore Gli invisibili (Time Out of Mind), Richard Gere per l’occasione torna a lavorare col regista Oren Moverman, il quale ivi adatta e traspone il romanzo La cena (Het Diner) di Herman Koch. The Dinner non è il remake americano de La cena di Ettore Scola ma, similmente a tale film citatovi, parimenti è inconcludente, artefatto e… “fatto” per piacere al pubblico appartenente a quello succitato e non mi riferisco ai gusti culinari, bensì cinefilo-sociali con annessi assaggini, no, desideri proibiti di qualcosa di gustoso e cucinato in modo sfizioso, altresì forse a tratti perfino vomitevole in senso lato e non soltanto, a livello figurato, digestivo… ah, i digestivi… Trama, fedelmente e sottostante copia-incollatavi da Wikipedia e inseritavi prontamente in corsivo: Stan è un senatore che sta per presentare una nuova legge al congresso degli Stati Uniti e Paul è insegnante di storia al Liceo. Ad una cena in un lussuoso ristorante tra i fratelli e le rispettive mogli, emerge un orribile segreto del recente passato, che coinvolge entrambe le famiglie.

Be’, che dire, una sinossi davvero striminzita e Wikipedia di certo (non) si è sprecata… Stan, di cognome Lohman, è incarnato da un azzimato, brizzolato, no, completamente canuto eppur per niente caduco, anzi, sempre fascinoso Richard Gere in forma, se non smagliante, sicuramente brillante e azzeccato per la parte assegnatagli. Sì, è decisamente incalzante, no, sol calzante. Mentre sua moglie, di nome Katelyn, ha le fattezze sensuali di Rebecca Hall. Suo fratello Paul è invece interpretato da un eccellente Steve Coogan (Stanlio & Ollio) e la sua consorte, Claire, dalla puntuale Laura Linney. Dopo un incipit faticoso e qualche visualizzato(ci) flashback di troppo, dopo una prima mezz’ora tanto narrativamente convulsa quanto confusa, finalmente entriamo nel vivo per l’appunto della (vi)cen(d)a… narrataci e la situazione meglio focalizziamo. Fra pietanze assortite e un cameriere assai elegante, un po’ cicciottello, qualche famigliare schermaglia e tanti siparietti verbosi conditi con battute non sempre ficcanti e serviteci d’ingredienti dietetici, no, diegetici molto stomachevoli, il film prende pian piano quota e ci appare decisamente, dolcemente più digeribile e godibile rispetto al suo iniziale “aperitivo” poco frizzante. Malgrado alcuni dialoghi, ripeto, risultino veramente ridondanti, poco verosimili e, sinceramente, non possano andarci giù facilmente. A tenere banco è il “capotavola”, a livello recitativo, Coogan che si sobbarca quasi tutto il peso della scorpacciata, no, della “degustazione” offertaci da Moverman. Il quale, grazie all’ipnotica e suadente fotografia mutevolmente cromatica d’un ispirato Bobby Bukowski, riesce a piazzare qualche colpo non solo in mezzo a un ristorante che certamente non è un’osteria od enoteca analoga/he a quelle frequentate dal celeberrimo scrittore Charles dal cognome identico, oh oh. Fra immagini languide, digressioni patetiche e le “esuberanze” non solo attoriali d’un Coogan, rimarco ancora, che pazzia, no, impazza nella parte del “pazzo” deluso e mortificato dal suo lavoro frustrante d’insegnante di Storia, anacronistico in tempi di social, questi ultimi i veri “maestri” per i giovani, una conturbante ma superflua Chloë Sevigny nei panni dell’ex amante di Gere/Lohman, il film non va da nessuna parte ed è più furbo del personaggio della stronzetta Katelyn/Hall. Sebbene possa, a tratti, piacere e ammaliare tal soufflé e manicaretto cinematografico ripieno di gourmet, no, frames girati con cura e taste dalla sobrietà visiva inequivocabile. 2h di durata però sono eccessive e andavano intervallate con un “sorbetto” di matrice più bellamente registica e maggiormente saporita…

di Stefano Falotico

OSCAR(s) 2024 – La FULL LIST dei Winners!

From Deadline.

Here are the winners at the 96th Academy Awards:

Best Picture

Oppenheimer

Emma Thomas, Charles Roven and Christopher Nolan, Producers

Actress in a Leading Role

Emma Stone

Poor Things

Directing

Oppenheimer

Christopher Nolan

Actor in a Leading Role

Cillian Murphy

Oppenheimer

Music (Original Song)

“What Was I Made For?” from Barbie

Music and Lyric by Billie Eilish and Finneas O’Connell

Music (Original Score)

Oppenheimer

Ludwig Göransson

Sound

The Zone of Interest

Tarn Willers and Johnnie Burn

Live Action Short Film

The Wonderful Story of Henry Sugar

Wes Anderson and Steven Rales

Cinematography

Oppenheimer

Hoyte van Hoytema

Documentary Feature Film

20 Days in Mariupol

Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath

Documentary Short Film

The Last Repair Shop

Ben Proudfoot and Kris Bowers

Film Editing

Oppenheimer

Jennifer Lame

Visual Effects

Godzilla Minus One

Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi and Tatsuji Nojima

Actor in a Supporting Role

Robert Downey Jr.

Oppenheimer

International Feature Film

The Zone of Interest (UK)

Costume Design

Poor Things

Holly Waddington

Production Design

Poor Things

Production Design: James Price and Shona Heath; Set Decoration: Zsuzsa Mihalek

Makeup and Hairstyling

Poor Things

Nadia Stacey, Mark Coulier and Josh Weston

Writing (Adapted Screenplay)

American Fiction

Written for the screen by Cord Jefferson

Writing (Original Screenplay)

Anatomy of a Fall

Screenplay – Justine Triet and Arthur Harari

Animated Feature Film

The Boy and the Heron

Hayao Miyazaki and Toshio Suzuki

Animated Short Film

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Dave Mullins and Brad Booker

Actress in a Supporting Role

Da’Vine Joy Randolph

The Holdovers

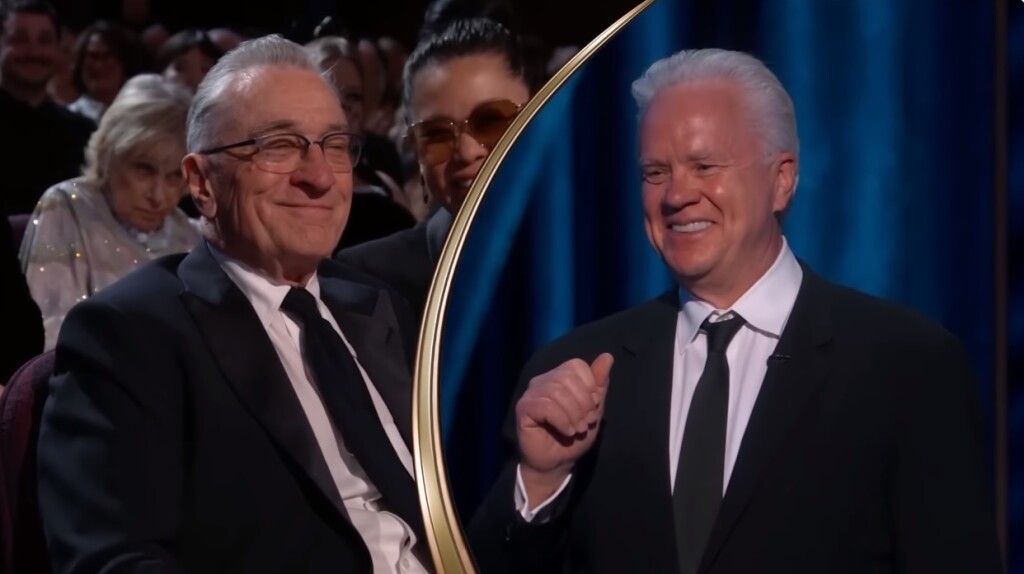

De NIRO, ingiustamente, a mani vuote!

LA ZONA D’INTERESSE, recensione

Quanto leggerete nelle prossime righe (e tutti in f… ga, no, riga con pettinatura “da righello”) sarà falso, forse però meno di tal film sopravvalutato in modo più tragicomico della celeberrima battuta pronunciata da Paolo Villaggio ne Il secondo tragico Fantozzi, naturalmente riguardante La corazzata Potëmkin.

Diciamocela, La zona d’interesse è una cagata pazzesca! Detto apoditticamente ciò, dico altro, sottostante.

Oggi recensiamo l’acclamato, nuovo ed esorbitante opus del sempre più spiazzante e sorprendente Johathan Glazer (Sexy Beast, Under the Skin), ovverosia La zona d’interesse (The Zone of Interest), finalmente approdato sui nostri grandi schermi dopo aver giustamente ricevuto, pressoché unanimemente, critiche molto lodevoli. La zona d’interesse è stato candidato a 5 premi Oscar e, oltre ad essersi aggiudicato la nomination per la migliore sceneggiatura non originale, ad opera peraltro di Glazer stesso, e quella nella categoria di miglior film straniero, è in lizza nelle due maggiori, vale a dire Best Picture dell’anno & Best Director, cioè regista. Candidature meritate ampiamente e, in effetti, La zona d’interesse, così come disamineremo nelle righe a venire, è sicuramente una delle migliori pellicole imperdibili della stagione. O forse no? Ah ah, classica freddura à la Falò, oh oh. Presentato in Concorso alla settantaseiesima edizione del rinomato Festival di Cannes, ove vinsei il Grand Prix, La zona d’interesse dura centocinque minuti circa, corposi, tanto fortemente inquietanti quanto cinematograficamente estasianti. Mica tanto… Eccone la trama, riportatavi fedelmente dalla precisa sinossi “allegataci” a piè del trailer italiano immessoci per conto di I Wonder Pictures.

Un uomo e sua moglie tentano di costruire una vita perfetta in un luogo apparentemente da sogno: giornate fatte di gite in barca, il lavoro d’ufficio di lui, i tè con le amiche di lei e le scampagnate in bici con i figli. Ma l’uomo in questione è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la curata villetta con giardino della famiglia si trova esattamente di fianco al muro del campo…

L’uomo è incarnato dal bravissimo e luciferino Christian Friedel nei panni del realmente esistito nazista Rudolf Höss, mentre la sua consorte, di nome Hedwig, è interpretata dalla strepitosa, altrettanto sinistra e paurosa, perlomeno, naturalmente per ciò che concerne il suo personaggio, Sandra Hüller. Quest’ultima candidata agli Oscar nella categoria di miglior attrice protagonista per il magnifico Anatomia di una caduta. A sua volta nominato agli Academy Awards e, alla pari de La zona d’interesse, osannato alla kermesse cannense suddetta ove s’aggiudicò la Palma d’oro. Un annus mirabilis, dunque, per la tedesca, poliedrica e mutevole Hüller (da non confondere con Adolf Hitler, ih ih). La quale, soltanto, per modo di dire, con due prodigiose performance in rispettive pellicole parimenti mirabili, per di più entrambe entrate di diritto nella rosa dei migliori film in gara per aggiudicarsi l’agognata statuetta dorata, da “anonima” attrice famosa solamente in territorio germanico, in un batter d’occhio, è ascesa vertiginosamente alla lodata popolarità internazionale. Ora, al di là d’alcune inquadrature mozzafiato e da pelle d’oca, in ogni senso, tanto stupende a livello figurativo quanto raggelanti sul piano emozionale, The Zone of Interest rimane una furbata bella e “buona” che non (re)inventa alcunché, peraltro traendo capziosamente, dichiaratamente origine dalla citata, quivi rielaborata e letta, favola dark dei fratelli Grimm, vale a dire Hänsel e Gretel, ah ah, no, dal libro omonimo di partenza di Martin Amis, qui da Glazer trasformato in immagini calligrafiche. Glazer, estetizzandolo magnificamente, eppur furbescamente, grazie all’eccelsa fotografia di Łukasz Żal, assurge a genio immediato, perlomeno secondo l’intellighenzia odierna, enormemente erronea, che ha preso un abbaglio colossale. Non è un colossal alla Schindler’s List e allora, in tale 2024 nazista che vuole bruciare tutto, esaltando invece il superfluo, oggi come oggi, per l’appunto, l’appena nominatovi film di S. Spielberg diviene mediocre (forse, col senno di poi, lo è, comunque, eh eh), mentre l’operetta leziosa di Glazer è accolta come un irrinunciabile masterpiece da non ficcare, per nessuna ragione al mondo, nel “forno crematorio” delle pellicole da ardere. Anzi, di contraltare, da eleggere in gloria in base a dittatoriali, hitleriane falangi “armate” di pennivendoli che la incensano ed elevano oltremodo.

di Stefano Falotico

THE HOLDOVERS, lezioni di vita: recensione

Alexander Payne ha già 2 Oscar come sceneggiatore. Questa volta a vincerlo sarà Hemingson?

Finalmente, anche io vidi The Holdovers, sottotitolato, qui da noi, Lezioni di vita. Anzi, ho appena finito di vederlo e utilizzo dunque, più appropriatamente, il passato prossimo, essendo trascorso un tempo alquanto breve fra la mia visione avvenuta e completata e l’incipit di tal opus, no, l’inizio di quando iniziai/ho iniziato a scrivere la seguente recensione in merito, un tempo verbale giustappunto più pertinente e mi pare più in linea con quello atmosferico del film stesso, no, anche di Bologna nella giornata del 23 Febbraio di tal anno in corso, dì nel quale guardai, anzi, ho guardato il lungometraggio presto disaminatovi e preso in esame a mo’ dello scorbutico professore Paul Hunham incarnatovi da Paul Giamatti. Ho appena scritto una frase insensata e un anacoluto assurdo, un periodo soprastante privo d’ogni costrutto significante… qualcosa? Può essere ma mi piace essere creativo e qua, libero da pedanterie grammaticali e/o sintattiche, no, riguardanti le asfissianti regole classiche e editoriali, volteggio come meglio si confà al sottoscritto. Ah, ma che cosa ho di nuovo scritto?

Diretto dall’author Alexander Payne, eh eh, The Holdovers è senza dubbio un bel film, lieve e sanamente sentimentale, oltre che appieno godibile, bellamente dolce senza quasi mai scadere nel patetico più retorico o melenso, sebbene sia ascrivibile totalmente al mainstream autoriale, sì, eppur hollywoodiano tipico del Cinema, per quanto personale, pur sempre convenzionale. Il che non corrisponde necessariamente alla parola banale… attenzione!

Accolto molto favorevolmente dall’intellighenzia critica mondiale, seppur non in maniera unanime, The Holdovers è attualmente candidato a cinque Oscar in categorie rispettivamente molto importanti che però non includono, diciamo, la nomination al miglior regista, quest’ultimo rappresentato nientepopodimeno che dallo stesso Payne. Il che è paradossale soprattutto se pensiamo che The Holdovers invece compare, in prima linea, tra le pellicole, ben dieci quest’anno, che gareggiano per contendersi lo scettro di Best Motion Picture of the Year. In compenso, per modo di dire, Payne è stato nominato per la sceneggiatura? No, spesso delle sue opere è anche writer, stavolta no, poiché la penna di quest’opera porta la firma di David Hemingson.

Hemingson è candidato? Certo. Se, di The Holdovers, vole(s)te leggere la trama, da Wikipedia, e conoscere i premi, non solo inerenti gli Academy Awards, già assegnati che vinse o a cui tutt’ora “ambisce”, eccovi il link appartenente all’enciclopedia generalista online appena succitata:

https://it.wikipedia.org/wiki/The_Holdovers_-_Lezioni_di_vita

Estraendovene le prime righe, riportatevi fedelmente, da me “corrette” e inserite in corsivo…

New England, 1970. Paul Hunham è un impopolare insegnante di lettere classiche alla Barton Academy a cui viene affidato il compito di supervisionare i quattro studenti che rimarranno nel collegio durante le vacanze di Natale. A loro si aggiunge anche Angus Tully, un ragazzo intelligente ma ribelle costretto all’ultimo minuto a rimanere a scuola dopo che la madre ha deciso di andare in luna di miele con il nuovo marito. Rimasto solo con i cinque adolescenti e Mary Lamb, la cuoca che ha recentemente perso il figlio in Vietnam, Paul regola severamente le giornate degli studenti, rendendosi ancora più impopolare. Pochi giorni dopo l’inizio delle vacanze, i genitori di uno dei cinque ragazzi vengono a riprendersi il figlio e si offrono di portare anche gli altri studenti in vacanza con loro, ma dato che la madre di Angus è irreperibile, l’adolescente è costretto a rimanere da solo alla Barton con Paul e Mary. Il rapporto con il professore resta teso, tanto che Angus scappa per i corridoi ed entra in palestra, dove si sloga una spalla. Paul lo porta in ospedale, dove Angus mente sul modulo per l’assicurazione per proteggere Paul dalle responsabilità dell’accaduto. I due cominciano quindi a legare.

Eccetera, eccetera. L’episodio, sopra dettovi e chissà se da voi letto, concernente lo slogamento della spalla ai danni di Danny, no, Angus, interpretato da un puntuale ed esordiente Dominic Sessa, è onestamente poco plausibile ma è la lussazione, no, il materassino con le molle, no, la molla che smuove l’azione e le conseguenti, a catena, reazioni, perfino emotive e diegetiche.

Da’Vine Joy Randolph vincerà sicuramente l’Oscar come miglior attrice non protagonista e non ha rivali che tengano. Mentre Paul Giamatti sarà scalzato dal favorito Cillian Murphy di Oppenheimer come Best Actor? E Kevin Tent s’aggiudicherà la statuetta dorata per il montaggio? Le belle musiche, con echi alla John Lennon dei tempi d’oro, a cura di Mark Orton, non candidate all’Oscar, sono meritevoli e The Holdovers merita davvero… i plausi ricevuti e forse qualche Oscar che riceverà?

Ecco, dopo lo scivolone di Downsizing, il Cinema di Payne torna a “vivere alla grande”, risalendo alle origini di sé stesso e (ri)tornando sui banchi di scuola… di Election? Reinventando, a tratti, il sottovalutato Scent of a Woman di Martin Brest con Al Pacino e costruendovi un “Nebraska” in a(m)biti studenteschi con tanto di dolceamara morale annessa e un po’ indigesta?

The Holdovers è tante cose e “imita”, seppur originalmente, tanti autori, chissà se più bravi del “copione” Payne, a partire da Mel Brooks nelle scene slapstick ai limiti del demenziale più intelligente, no, James L. Brooks coi suoi siparietti melodrammatici più garbati e sofisticati. Agli americani tanto è garbato, a noi europei leggermente meno. A me invece? Parecchio ma non troppo. È un film delicato, intimistico, fotografato meravigliosamente da Eigil Bryld ma mancante forse di sentito brio e incapace di emanare emozionanti e purissimi brividi. Tutto sembra infatti, per quanto elegantemente girato con stile inappuntabilmente “spigliato”, spogliato di genuinità vera. Ma Payne è questo, prendere o lasciare. Puntualmente, alla fine di ogni suo film, tralasciando per l’appunto Downsizing, non sappiamo bene se ha girato un capolavoro un film “furbo”, lezioso e da chi vuol fornirci lezioni… non solo di vita da ex “stronzetto” collegiale figlio di papà, “autobiografico” delle sue amarezze forse non davvero tali ma allestite da director “piacione”.

The Holdovers, ripeto, è un film lodevole ma troppo lungo, no, lungo le sue due ore e un quarto circa di durata, raramente commuove davvero, scevro com’è di visceralità autentica. Ma è il mio opinabile punto di vista. Giusto? Payne frequentò l’università? Fu un fighetto? Mah. Voi sapete, si sa… che non potete sapere. Sovente vi date al sapere per fingere di essere Payne. Dunque, pane al pane, vino al vino, diamo a Payne la patente di gran regista e ora studiate… da lui. Ah, siete autodidatti? Quindi, topi, no, tipi alla Falotico. Bravi. Siamo stufi dei maestri(ni). A parte gli scherzi, The Holdovers è molto toccante, specialmente nell’ultima mezz’ora ove, mediante una serie tanto veloce quanto efficace di trovate, probabilmente, sì, un po’ prevedibili eppur al contempo ficcanti, in virtù di registici colpi magistrali inequivocabili, tocca nel profondo le nostre anime, colpendo vivamente nel segno robustamente.

Osservazione finale: nel Cinema contemporaneo, non sol americano o filo-esterofilo, anche appartenente ad altri continenti che esulano dal Nord America, dagli States, quindi financo dall’Europa e naturalmente dalla nostra “piccola” Italia (immantinente citerò un regista italianissimo sebbene oramai affiliato a co-produzioni estere), c’è una costante abbastanza ravvisabile a occhio nudo, diciamo, imprescindibile e inquietante. Il tema, ovvero, degli ospedali psichiatrici, delle persone malate di mente e internate, ricoverate in centri di salute mentale e/o affette da patologie a riguardo della mental illness, è pressoché onnipresente in molteplici, anzi, innumerevoli pellicole di ogni nazionalità. Inoltre, tale scottante, osé, no, oso dire scabroso argomento spinoso, non fa parte solamente delle storie attinenti alla realtà oppure ispirate a essa, più o meno romanzate o da un cineastico occhio e sguardo poetico filtrate e rielaborate, inventate, perfino edulcorate o, di contraltare, enfaticamente ingigantite, semmai al contrario minimizzate. Qui infatti, ancora una volta, assistiamo al personaggio del padre di Angus che, negli anni settanta (con tanto di susseguente capodanno del ‘71), è rinchiuso in un frenocomio. Ma non è, ribadisco e meglio ivi spiego, l’unico caso, non clinico, eh eh. Ricordiamo brevemente, a titolo puramente esemplificativo, oltre all’inevitabile Joker/Phoenix di Todd Phillips, la Sevigny di Bones & All di Luca Guadagnino, appunto (implicita e qui esplicitata cit. sopra) e Gladys Pearl Baker, alias Julianne Nicholson (che non è la figlia del Nicholson di Qualcuno di volò sul nido del cuculo, uh uh), di Blonde by Andrew Dominik con Ana de Armas nei panni di sua figlia Marilyn Monroe.

di Stefano Falotico