Birdman Personal Trailer

E hai ottenuto quello che volevi da questa vita, nonostante tutto? Sì.

E cosa volevi? Poter dire di essere amato, sentirmi amato sulla terra. (R. Carver)

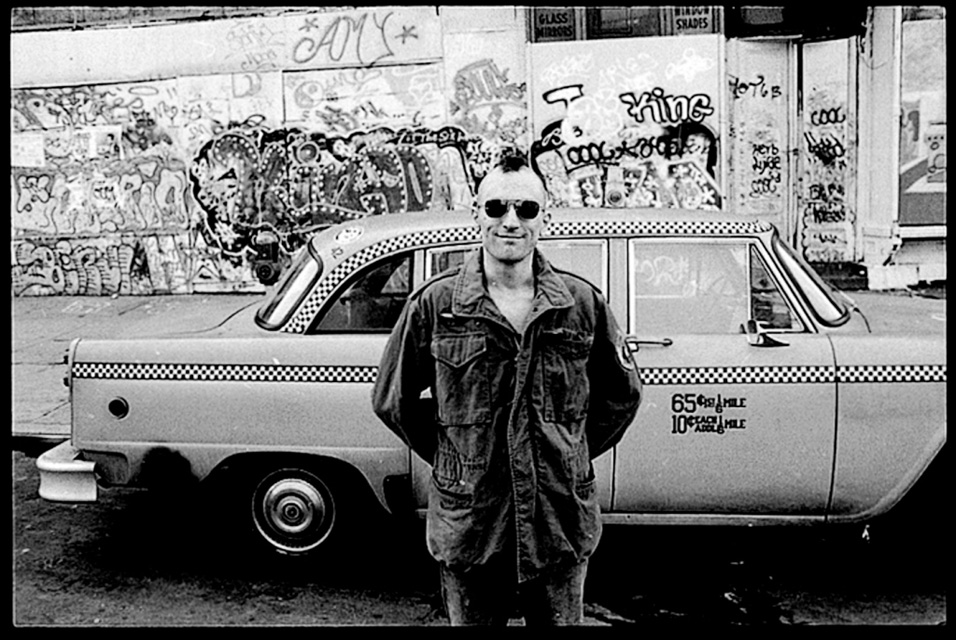

Vizio di forma, recensione

Madonna santissima, che film enorme che è Vizio di forma. Praticamente un détournement surrealista applicato al Cinema (sembra di stare nell’inconscio di qualcuno, non scherzo), che prende il romanzo di Thomas Pynchon come un venerabile oggetto di partenza da rispettare con la massima fedeltà (in quanto a spirito di fondo, grana d’epoca, cromie), ma allo stesso tempo da ricollocare dentro un affresco ancor più vicino a un incubo a occhi aperti: un tour de force visivo in cui ogni immagine potrebbe essere tanto reale quanto frutto di un trip o di un sortilegio del regista, che ci interroga costantemente sulla veridicità delle sue stesse immagini e spinge la riflessione sulla luce cinematografica al massimo della sua problematicità e densità. Paul Thomas Anderson il testo di Pynchon non lo distrugge ma lo smantella, lavorando su segmenti e micronarrazioni (“To best respect it is to sometimes dismantle it and tear it apart to make it a movie”, parole sue). E lo trasforma, di fatto, nel suo ennesimo, vertiginoso capolavoro su un’America avvolta in uno strato di nebbia, incapace di guardare dentro se stessa e di mettersi a fuoco, se non attraverso la mediazione delle sue ossessioni e allucinazioni; preda di un’invasata malinconia simile al tormento in cui “love”, paradossalmente, per una volta, suona meglio con “paranoia” e “trouble” che con “peace”. Letteralmente spaventoso, ma anche divertente fino alla morte, pieno di quella gioiosa, stropicciata smemoratezza che fa tanto seventies. Impossibile pensare ad altro, dopo averlo visto, per un bel po’ (o almeno da ieri sera)…

di Davide Eustachio Stanzione

Interstellar, recensione

L’emozionalità del tempo

Interstellar è un film di fantascienza antropocentrica. Le teorie della relatività son congiunte all’umanesimo insito alla radice sacrale dello spirito emozionale che lo pervade. Ma fino a che punto?

Un “vecchio” pilota della NASA, ritiratosi a vita privata da agricoltore, “eremita” d’una stazione “spaziale” sua nostalgica, viene “misteriosamente” richiamato in servizio per una missione ultra-speciale, salvare il Pianeta Terra, il nostro, dalla quasi imminente, cataclismatica fine. L’effetto serra, infatti, nel giro di due generazioni, “raderà al suolo” l’umanità già “ardente”, la gelerà nell’estinzione perpetua a meno che un “eroe”, quasi westerniano, pionieristico, non s’avventuri oltre la nostra galassia alla ricerca d’un “Sacro Graal” avveniristico, una fonte salvifica per ovviare alla tragedia annunciata, per bloccare il progressivo annientamento della “forza gravitazionale” dello sterminio naturale.

Volerà nei cieli bui delle interzone imperscrutabili e stellari, al fine d’“afferrare” il “marchingegno” che possa “agganciare” il nostro mondo alla “redenzione”, al processo regressivo della catastrofe, che possa “allineare” le “coordinate” precise della calibrazione “termodinamica” fra ossigeno e anidride carbonica, che possa rivitalizzare un pianeta sull’orlo del bruciante, “strangolante” collasso.

Cooper è l’eroe così a capo d’una squadra messa su dal mentore Michael Caine, il ricercatore astrofisico che, da anni “insondabili” dei suoi rompicapo enigmatici ed “ieratici”, tenta di trovare l’equazione (im)possibile per fornire la speranza risorgente, prima che la notte calerà sugli ultimi vegliardi ricordi del mondo oramai perduto.

Il viaggio inizia quasi subito, dopo circa mezz’ora di visione, e parte in quinta, non fermandosi un attimo, “baluginando” alla Star Trek unito all’animismo spielberghiano o, meglio, allo zemeckisiano Contact, non a caso McConaughey, memore di tal casting “convergente”, è il protagonista assoluto della pellicola.

La trama non esiste, è un paradosso temporale ch’emoziona? Un “buco nero” all’interno della “navicella” filmografica di Nolan? L’apparato visivo si “velocizza”, si “squama” fra traiettorie narrative appena accennate per poi sterzarle e far del dinamismo un concentrato di quasi tre ore rapidissime.

No, non ci s’annoia, ci si commuove anche ma qualcosa, forse, non torna, Nolan “trattiene” le nostre “lacrime”, imprigionandole in una montagna di neve ghiacciata, “freddo” nel suo voler stupirci e farci piangere.

Così, strozzato, il “gioco” funziona e forse ci siamo emozionati ma poi, al termine della visione, ora dopo ora, lo stupore “piangente” è (s)finito, ha il fiato corto e potremmo scoprire d’esser stati “bluffati” dall’ennesimo suo inganno a più dimensioni “action” come nel “robotico” Inception.

Però fa “male” l’addio fra il padre Cooper non invecchiato, se non di pochissimo, e la figlia che ha vissuto una vita “normale” a tempo nostro “(de)cadente” come una “stella” luminosissima, preveggente, la vera missionaria redentrice dell’opera di “salvataggio”, il centro focale del nerbo vitale del film.

Infanzia “poltergeist”, fantasmi della memoria reminiscenti o “avanti-indietro-statici” nel futuro-presente-passato si mischiano alla “base” di Saturno, l’anello… di congiunzione che guarirà il “peccato” superbo dell’arroganza nostra che voleva il mondo a somiglianza del volerlo “distruggere” per eccesso di “fame”, di denutrizione… delle nostre anime, mangiate vive, polmoni dopo istanti letali, “fetali”, del sempre aver (d)osato male gli ingredienti del non capire che siamo ospiti e non padroni di tal “puntino” (in)visibile nell’universo ignoto.

Rimane l’amaro in bocca, il mare d’un boato accecante, l’attraccaggio che non è stato fra il più puro, emozionale pathos e il solito aver strafatto nolaniano. L’esagerare che ha “ucciso” l’odissea kubrickiana del mistero profondo, arcano, del nostro creaturale (r)esistere.

di Stefano Falotico