IL GATTO A NOVE CODE, recensione

Ebbene, in occasione dell’uscita in sala di Occhiali neri e in concomitanza con le relative uscite in Blu-ray delle pellicole sotto citatevi e da noi precedentemente analizzate, continuiamo e terminiamo qui la nostra breve retrospettiva concernente quattro film importantissimi di Dario Argento. Perciò, dopo Tenebre, Phenomena e il suo esordio registico, ovvero L’uccello dalle piume di cristallo, arriviamo e momentaneamente concludiamo qui il nostro argentiano viaggio filmografico-recensorio con Il gatto a nove code (The Cat o’ Nine Tails).

Cioè, la sua seconda prova dietro la macchina da presa, avvenuta esattamente nel ‘71. L’anno immediatamente successivo a quello in cui avvenne, per l’appunto, il suo esordio sopra appena elencatovi e detto.

Il gatto a nove code, film della durata di circa centododici minuti corposi e netti.

Il gatto a nove code, ai tempi della sua release in Italia, soddisfò ampiamente le aspettative e ottenne il successo sperato. Ripagando appieno i desideri dei produttori. Gli incassi, infatti, furono molto alti, perlomeno per gli standard e canoni dell’epoca. Inizialmente, però, Argento, malgrado la straordinaria accoglienza sia da parte degli spettatori che dell’intellighenzia critica, riguardante L’uccello dalle piume di cristallo, incontrò non poche difficoltà finanziare al fine di poter realizzare tale sua seconda regia. Fu grazie agli americani della National General, rimasti incantati nei riguardi de L’uccello dalle piume di cristallo, che poté portare a compimento Il gatto a nove code. Film da lui, peraltro, interamente sceneggiato, oltre che ovviamente diretto, a partire da un soggetto originale scritto con le collaborazioni di Luigi Collo e Dardano Sacchetti. E l’apporto, non accreditato, di Bryan Edgar Wallace.

Il gatto a nove code, aggiungiamo, non è soltanto la seconda opus di Argento, in termini cronologici inerenti il suo excursus cineastico, bensì è anche, naturalmente e logicamente, pleonastico ma opportuno ribadirlo, dopo L’uccello dalle piume di cristallo, il secondo suo film appartenente alla cosiddetta Trilogia degli Animali.

Trama e breve giudizio in merito del Morandini dizionario dei film, a cui aggiungeremo fra parentesi i nomi dei personaggi e dei loro interpreti principali:

«Fatti misteriosi accadono in un centro scientifico dove si studiano la genetica e l’ereditarietà. Alle indagini partecipano un giornalista (Carlo Giordani/James Franciscus) e un enigmista cieco (Franco Amò/Karl Malden). Quattro morti violente prima di identificare l’assassino. 2° film di Argento. Molti difetti nella struttura narrativa, ma la contrapposizione tra l’occhio abnorme dell’assassino e la cecità dell’investigatore e la lunga sequenza del cimitero sono le testimonianze di un talento onirico-nevrotico».

Naturalmente, è molto più complicata e variegata la vicenda e articolata, in modo labirintico, la storia da Argento narrataci, per l’appunto diramataci nella fitta rete d’inganni sottili e perfidi, di losche doppie piste e doppiogiochisti, di raggiri e persino d’inseguimenti automobilistici spericolati e desueti per i canoni di regia argentiani. In cui un ruolo centrale è affidato alla seduttiva e attraente Anna Terzi/Catherine Spaak.

Musiche, al solito pertinenti, evocative e di profonda atmosfera suggestiva, nient’affatto sdolcinate, a differenza invece di quanto scioccamente affermato e tristemente equivocato invece nel dizionario Mereghetti, dopo L’uccello dalle piume di cristallo, di Ennio Morricone. Che poi Argento avrebbe “tradito”, affidandosi ai Goblin.

Montato dal fido ed esperto, valido Franco Fraticelli, fotografato meravigliosamente dal compianto Erico Menczer (Sbatti il mostro in prima pagina).

Bellamente tetro, ricolmo brillantemente di argute battute che stemperano sapidamente la tensione e risultano corrosive, taglienti, più pungenti delle lame utilizzate dall’assassino ricercato, ricercatissimo nei particolari, è però stranamente il film che, per stessa ammissione di Argento, lui ama meno, a torto e a nostro avviso. In quanto, sebbene imperfetto, dal finale leggermente fiacco e in molte sue parti incompiuto, disomogeneo e meno emotivamente impattante, per l’appunto compatto, rispetto ad altre opere più potenti di Argento, Il gatto a nove code emana straordinariamente, irripetibilmente il suo ammaliante fascino godibilmente malsano, trattando e ben sviluppando tematiche di matrice lombrosiana e di natura investigativa a riguardo che non passeranno mai di moda. Mindhunter docet. Cosicché, Il gatto a nove code divenne, all’istante, un importante modello d’ispirazione per altre pellicole, non solo argentiane, a venire, divenne forse perfino involontariamente una fascinosa storia di detection non priva di elementi perturbanti ancor oggi capaci di emozionarci e inconsciamente disturbarci con finezza qualitativa del tutto non trascurabile.

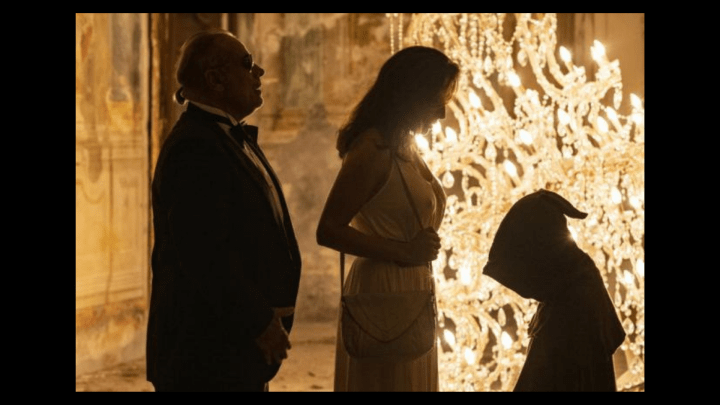

©girella/Lapresse

archivio storico

spettacolo

anni ’60

Catherine Spaak

Nella foto: Catherine Spaak, l’attrice francese, fotografata in un salotto

di Stefano Falotico

PHENOMENA, recensione

Ebbene, con l’uscita in sala della nuova opus di Dario Argento, cioè Occhiali neri, ne abbiamo approfittato per disaminare alcune opere del maestro suddetto, inoltre uscite recentemente in home video. Per un tuffo meandrico, in senso metaforico, speriamo fascinoso, all’interno degli anfratti affascinanti, perturbanti, soavemente ammalianti del suo Cinema fantastico tout–court, immaginifico, spesso contestato, ultimamente, ahinoi, bistrattato e scarsamente considerato, più e più volte, negli ultimi anni, tristemente soprattutto nelle ultime due decadi, con faciloneria disarmante, scioccamente snobbato e frettolosamente liquidato con irrispettosa superficialità, osiamo dire, nauseante.

Cosicché, dopo le nostre disamine di Tenebre (1982) e del suo apoteotico, brillante esordio registico a tutt’oggi insuperabile ed estasiante, ovvero L’uccello dalle piume di cristallo (1970), è or il turno di Phenomena, horror sovrannaturale che, in forma generalista e dizionaristica, viene ascritto alla cosiddetta Trilogia degli Animali argentiana.

Phenomena è una pellicola del 1985 della durata di due ore circa, minuto più minuto meno, brevemente accorciata per il mercato internazionale ove è nota anche col titolo Creepers.

Sceneggiata dallo stesso Argento, oltre che naturalmente da lui diretta, assieme a Franco Ferrini a partire da un soggetto originale scritto con quest’ultimo a quattro mani.

Ferrini, fra gli sceneggiatori del mastodontico ed epico C’era una volta in America di Sergio Leone, per cui peraltro Dario Argento fu tra i writer di C’era una volta il West (non scordiamolo mai perché di rilevante importanza imprescindibile all’interno della sua carriera impari e precocemente già molto avanti).

Ferrini, autore anche di Occhiali neri.

Come sappiamo, una delle protagoniste del film appena menzionatovi di Sergio Leone, fu nientepopodimeno che Jennifer Connelly. Perlomeno, nella parte sua iniziale nei panni della giovane Deborah. Che, nel corso della narrazione e nell’avanzamento della sua età, fu incarnata poi da Elizabeth McGovern.

Connelly, al massimo qui della sua avvenenza adolescenziale e all’apice del suo splendore magnetico veramente eclatante, la quale interpreta una giovanissima ragazza omonima, cioè Jennifer. Jennifer Corvino, italoamericana e figlia del fittizio, famoso attore Paul Corvino. Da non confondere col realmente esistente Paul Sorvino.

Secondo il valente dizionario Morandini, eccone la piccola sinossi esaustiva e le sue lucide, sebbene leggermente opinabili considerazioni in merito: «Jennifer (Connelly), in Svizzera per studiare, si trova coinvolta in misteriosi assassinii di ragazzine dai quali esce incolume grazie al suo rapporto parapsicologico con gli insetti e all’aiuto di un entomologo paralitico (Donald Pleasence). Sulla scia di Suspiria (1977), la natura ha un posto importante nel 9° film di D. Argento: il vento (phön), l’acqua, gli animali (lo scimpanzé vendicatore), soprattutto gli insetti per i quali il regista mette in opera acrobatiche tecniche di ripresa, contrapposti al degrado degli umani con il punto più basso toccato dal mostruoso figlio di Mrs. Bruckner (make–up dell’ottimo Sergio Stivaletti). Il programmatico disinteresse per la logica narrativa esplode nel delirio truculento dell’ultima mezz’ora con 4 o 5 finali infilati l’uno nell’altro, ulteriore dimostrazione di un narcisismo esibizionistico quasi disperato».

Non concordiamo, a dir il vero, molto col giudizio recensorio espresso da Morandini, il quale assegnò due stellette e mezzo (su una scala da una a cinque) al film di Argento, contestandone, come avete appena sopra letto, i troppi forzati colpi di scena finali, secondo lui allestiti a mo’ di matriosca con esagerati, non necessari twist e da lui reputati noiosamente ripetitivi.

Però aggiungiamo altresì che Phenomena non è quel grande film di cui i fan di Argento si riempiono la bocca, incensandolo incessantemente di lodi sperticate, incapaci di esserne obiettivi per via della loro miope, ottusa, manifesta adorazione e infermabile idolatria nostalgica per l’Argento loro beniamino, specialmente delle sue pellicole del passato.

Phenomena è un film che, oggettivamente, rivisto oggi e col senno di poi, appare indubbiamente datato, risulta in molti punti quasi addirittura trash ma è terribilmente amabile in quanto simpaticamente naïf.

A partire da una Dalila Di Lazzaro altezzosa e dallo sguardo perennemente severo, ben poco credibile nei panni della direttrice dell’istituto collegiale nelle cui estreme vicinanze il maniaco-mostro semina morte, panico e terrore a tutt’andare e senza soluzione continuità alcuna.

Puntellato dall’incalzante, inquietante colonna sonora, a modulazioni assai elettroniche, degli onnipresenti Goblin, presenze fisse, in quegli anni, nel Cinema di Argento, Phenomena abbonda anche, nella sua soundtrack, di tracce importanti degli Iron Maiden e dei Motörhead.

Onestamente, a volte la musica è, sebbene funzionale quando puntualmente utilizzata per alimentare e aumentare la suspense delle scene topiche a maggior tasso di suggestione emotiva e paura indottaci, al contempo troppo invadente e per l’appunto insistita sin allo sfinimento tedioso. Quasi fosse stata introdotta persistentemente per dilatare a iosa e colmare molte scene forse superflue o un po’ monotone.

La Connelly, per quanto già talentuosa e brava, in alcuni frangenti pare spaesata, ancora troppo acerba e incerta, non soltanto a causa sua poiché la sua qua e là titubante recitazione non appieno convincente non è sempre ben diretta con mano ferma, decisa e rigida.

Detto ciò, Phenomena mantiene intatti molti pregi innegabili ed evidenti.

Pregevole è infatti la fotografia di Romano Albani. Qui alla sua seconda collaborazione con Argento dopo Inferno. Venne smentito però il facile detto non c’è due senza tre. In quanto, Albani e Argento, dopo le prime due esperienze collaborative, non incrociarono più i loro destini professionali-artistici.

Montaggio di Franco Fraticelli (Dellamorte Dellamore).

Nel cast, Daria Nicolodi, Federica Mastroianni, Michele Soavi e Patrick Bauchau.

di Stefano Falotico

DANKO, recensione

DANKO, nato stanco!

Col capello semi-cotonato e spazzolato, un uomo che spazza via dalla faccia della Terra ogni stronzo malfidato e ogni criminale incallito a cui lui fa il culo in modo inaudito. Un comunista che odia il capitalismo, il quale però ha muscoli da reaganiano edonismo e da eterno rivale-amico di Sly Stallone degli anni ottanta. Mah.

RED HEAT, Arnold Schwarzenegger, 1988

Ebbene, oggi recensiamo Danko, firmato dal maestro Walter Hill. Regista che ovviamente non abbisogna di presentazioni, autore infatti di capolavori magistrali e sensazionali, di opere epocali e leggendarie quali I guerrieri della notte, Strade di fuoco, I guerrieri della palude silenziosa, I cavalieri dalle lunghe ombre…

Walter Hill, che aspettiamo prossimamente, con enorme trepidazione ed enorme hype, come si suol dire oggigiorno, tirando in ballo un’espressione di moda e assai in voga, enorme, col suo nuovo western, Dead for a Dollar, con Willem Dafoe & Christoph Waltz, suo annunciato ritorno dietro la macchina da presa a distanza di molti anni dalla sua ultima prova registica, risalente a Nemesi con Sigourney Weaver del 2016. Ma ora torniamo a Danko, uscito nelle sale mondiali nel 1988, il cui titolo originale è Red Heat.

Pellicola della durata di un’ora e quarantaquattro minuti, sceneggiata da Troy Kennedy-Martin (Un colpo all’italiana) ed Harry Kleiner (Bullitt) da un soggetto e una storia originali dello stesso Hill.

Danko è stata in assoluto la prima produzione statunitense a cui fu concessa la rara possibilità di girare molte scene a Mosca, specie nell’incipit, nella celeberrima Piazza Rossa situata nei pressi del Cremlino, sino a quel momento preclusa severamente a ogni film finanziato, per l’appunto, dagli States, per via della Guerra Fredda. Trama, brevissimamente da noi qui riassunta in modo saliente e speriamo esaustivamente netto…

Il durissimo, taurino, muscoloso Ivan Danko, titano russo da non confondere con Ivan Drago/Dolph Lundgren di Rocky IV (possibile che gli sceneggiatori americani avessero, a quei tempi, così poca fantasia nell’inventare i nomi dei characters dei protagonisti delle loro storie cinematografiche, scopiazzandosi in modo monotono e parossistico, dunque a vicenda in modo così imbarazzante da farci arrossire?), cioè un poliziotto tutto d’un pezzo, severissimo e lucidamente spietato contro i suoi nemici a mo’ d’un Terminator sui generis (naturalmente, Arnold Schwarzenegger), viene assoldato e mandato a Chicago, quindi associato a uno sbirro del luogo, Art (Jim Belushi), al fine di poter finalmente catturare il temibile e, sin a questo momento, imprendibile Viktor Rostavili (Ed O’Ross). Inizialmente, le forti differenze caratteriali e culturali fra Danko e Art, fra cui istintivamente non scorre, come si suol dire, buon sangue, scateneranno non pochi vicendevoli problemi, rendendo complicato perfino il già tortuoso e ostico cammino delle indagini spericolate. Poi, tutto si risolverà per il meglio e il terribile villain sarà consegnato alla giustizia oppure addirittura finirà giustamente morto ammazzato? Chissà…

In pieno periodo immediatamente conseguente alla Perestrojka, Walter Hill gira un adrenalinico film d’action che si guarda che è un piacere e fila liscio come l’olio. Divertentissimo e al contempo avvincente dal primo all’ultimo minuto, dal ritmo prepotentemente incalzante che non lascia un sol attimo di tregua, inchiodandoci fra colpi di scena spiazzanti, scene d’inseguimento ad alto tasso di spettacolarità funambolica e perfino volutamente surreali e ironicamente eccessive, per l’appunto, intrattenendo con enorme gusto ma non prendendosi sanamente mai sul serio in modo noioso e pretenzioso.

Cast eterogeneo ove, oltre ai citati Schwarzy e Belushi, sfilano i nomi degli indimenticabili caratteristi Peter Boyle (Taxi Driver), di Pruitt Taylor Vince (La leggenda del pianista sull’oceano), Brion James (Leon Kowalski di Blade Runner), Peter Jason e si fanno notare, si distinguono le presenze importanti di Richard Bright, Laurence Fishburne e di una già torbida, irresistibile, sexy e conturbante Gina Gershon giovanissima.

Musiche di James Horner e bella fotografia funzionale di Matthew F. Leonetti per un purissimo, secchissimo, strepitoso seppur non eccelso e non un capolavoro, thriller d’azione che fa il suo sporco dovere godibilissimo e che, grazie ad alcuni tocchi di classe del geniaccio Hill, ci regala attimi di stupenda suspense alternati a momenti esilaranti e bellamente goliardici.

RED HEAT, Jim Belushi, Arnold Schwarzenegger, 1988

RED HEAT, Gina Gershon, Arnold Schwarzenegger, 1988, (c) TriStar

di Stefano Falotico

L’UCCELLO DALLE PIUME DI CRISTALLO, recensione

Con l’uscita in sala dell’ultima, controversa, criticata da molti e da altrettanti amata opera cinematografica firmata da Dario Argento, ovvero Occhiali neri, qual occasione migliore per compiere, così come stiamo effettuando, una retrospettiva filmografica che, dopo la nostra esaustiva, chiara disamina in merito a Tenebre, ora riesuma, dalle caleidoscopiche, in senso figurato, memorie del suo excursus cineastico, un’altra pellicola ragguardevole e imprescindibile del suo unico e inconfondibile, a prescindere dai gusti a riguardo, percorso artistico inconfondibile.

Cioè, L’uccello dalle piume di cristallo (per il mercato internazionale, The Bird with the Crystal Plumage), suo assoluto esordio registico.

L’uccello dalle piume di cristallo, film del lontano 1970, che segna, dietro la macchina da presa, il debutto fulminante di Argento. Il quale, classe 1940, alla sola età (primato eccellente per un director italiano) di trent’anni, stupisce e ipnotizza la Critica mondiale, all’istante rimastane godibilmente allibita e positivamente senza parole, riscuotendo peraltro un ottimo successo di pubblico alquanto rilevante. Che si trovò sia spiazzato che piacevolmente scioccato da un film desueto per i canoni del Cinema nostrano, restandone, parimenti ai critici, assai stupito e impressionato.

Rarissimamente, infatti, prima di allora, con netta schiettezza e rasoiate, non solo in senso metaforico (trattandosi di un thriller ricolmo di persone squarciate da lame affilate), il nostro Cinema aveva assistito a qualcosa di simile.

Cosicché, L’uccello dalle piume di cristallo divenne immantinente un film di culto. Ciò non significa, attenzione, che sia un film totalmente originale anche dal punto di vista stilistico e che Argento, conseguentemente, non avesse tratto ispirazione da altre opere sviluppate analogamente dai suoi predecessori. Anzi, tutt’altro.

Come ampiamente espressovi nella nostra recensione di Tenebre, Dario Argento non ha inventato nulla e di certo il Cinema giallo e di paura non è nato con lui. Però, Argento, fin da subito, impose e tutt’ora impone fortemente, nonostante venga accusato di essere bollito e superato, i suoi indimenticabili, taglienti e autentici, graffianti stilemi potenti e, in maniera incontrovertibile, appartenenti riconoscibilissimamente alla sua personalissima poetica lucente e, a suo modo, imparagonabile a nessun altro venuto prima di lui e successivamente.

Chiaritici su questo, andiamo avanti… anzi, per l’appunto, torniamo indietro nel tempo e giungiamo al film suddetto da noi, in tale sede, preso in analisi, L’uccello dalle piume di cristallo.

Film della durata di novantasei minuti, sceneggiato dall’inizio alla fine a partire da un soggetto originale dallo stesso Argento, ispirato liberamente al romanzo La statua che urla di Fredric Brown.

Eccone la trama…

Sam Dalmas (Tony Musante) è uno scrittore trasferitosi, da un po’ di tempo, a Roma, ove si spaccia per semplice lavoratore d’un laboratorio di scienze naturali. Lavoro temporaneamente trovatogli dal suo miglior amico, Carlo Dover (Renato Romano). Afflitto dal celeberrimo e fantomatico, persino sintomatico blocco dello scrittore in crisi d’ispirazione, durante una serata serafica e apparentemente calma, di ritorno alla sua casa romana, nel mentre della sua placida e contemplativa passeggiata indisturbata, assiste involontariamente alla brutale aggressione spietata, da parte di un maniaco vestito completamente di nero e mascherato in faccia, compiuta verso una donna di nome Monica Ranieri (Eva Renzi). Fattaccio avvenuto, dinanzi ai suoi occhi inorriditi ed esterrefatti, all’interno d’una galleria d’arte contemporanea. Il maniaco, avvedutosi di essere visto da qualcuno, vigliaccamente fugge via alla svelta prima di poter uccidere Monica, pur avendola accoltellata e lasciandola in fin di vita.

Sam Dalmas avverte subito un passante di chiamare immediatamente la polizia che, presto, giunge sul luogo del tentato omicidio, fortunatamente sventato, come poc’anzi dettovi, per l’intervento previdente del nostro eroe per caso. Che, nel frattempo, cioè nel breve lasso di tempo intercorso fra l’arrivo delle forze dell’ordine e i prestati soccorsi alla povera donna aggredita pericolosamente, ha osservato molto da vicino quest’ultima, dalla vetrata, assistendo alla sua disperazione stampatale nel suo viso contortosi in smorfie di raccapriccio, sgomento e dolore pauroso davvero costernante e allucinante, specialmente disturbante e toccante. Dalmas, essendo l’unico testimone oculare della scena del crimine, ripetiamo, fatalmente non concretizzatosi e portato a termine interamente, viene dapprima, come purtroppo sempre accade da prassi investigativa, indagato e sottoposto a una sorta di terzo grado dal rigido commissario, anzi, per meglio dire più pertinentemente, ispettore Morosini (Enrico Maria Salerno). Il quale però, istantaneamente, abbandona i suoi dubbi, inizialmente da lui avanzati, nei riguardi dell’incolpevole e innocente Dalmas. Ritirandogli al contempo però il portafoglio e impedendogli di poter far presto ritorno negli Stati Uniti. Dalmas, cosicché, volente o nolente, poi crescentemente coinvolto empaticamente, inevitabilmente dalla vicenda accadutagli e soprattutto occorsa ai danni della Ranieri, psicologicamente ed emotivamente sempre più lui stesso morbosamente provato e attrattone al fine di volervi vedere sempre più chiaro e trasparentemente, dentro la sua anima comincia a interrogarsi scrupolosamente ed eticamente in merito, pian piano in maniera inconsciamente più approfondita e introspettivamente torbida. Recandosi poi personalmente presso l’abitazione della Ranieri che, dopo essere stata assistita di pronto intervento medico in ospedale, è stata dimessa. Lei è assente e Dalmas interloquisce soltanto con suo marito, l’antipatico e fin troppo riservato, schivo Alberto (Umberto Raho). Morosini, intanto, fa visita a sua volta a Dalmas, conoscendo la sua avvenente moglie Julia (Suzy Kendall). Con la quale ha un veloce battibecco.

Il maniaco, già macchiatosi di altri orridi ed efferati delitti sanguinari da lui effettuati in modo aberrante ancor prima di aver tentato di uccidere la signora Ranieri, sta continuando, a piede libero e non preoccupato delle indagini a suo carico, a mietere altre vittime, colpendo impunemente senza sosta alcuna.

Sarà catturato e, soprattutto, chi si cela dietro il suo volto bendato? Tale oscuro mistero sarà svelato e la vera identità del maniaco sarà finalmente scoperta e metaforicamente denudata?

Il finale sarà inaspettato e scioccante? O il nome del maniaco rimarrà un’incognita avvolta solo da inquietanti punti di tante indagatorie domande senza risposta catartica?

Film progenitore di altri a venire, primo film di Argento e del suo intoccabile stile innegabile.

Eccelsa fotografia di Vittorio Storaro, musiche di Ennio Morricone e un parterre d’attori impeccabili per un film geniale che, a distanza di più di cinquant’anni dalla sua uscita nelle sale, continua a possedere un fascino malsano veramente abissale e perturbante a livelli incommensurabili.

Sapiente e sofisticatissimo nel mescolare pathos e suspense cristallina, purissima, alternando i più angoscianti momenti di paura a frangenti grottescamente esilaranti come nell’episodio del prefinale con uno strepitoso Mario Adorf nei panni del pittoresco pittore (voluto gioco di parole) Berto Consalvi, mattacchione che dipinse un quadro centrale nella narrazione del film, ispirato per paradosso bestialmente ironico a un pazzo assassino che, una decade prima degli avvenimenti descrittici, massacrò una donna a colpi di ferali pugnalate letalmente mortali.

Consalvi, un uomo eremitico che vive in un fatiscente casolare abbandonato e che si ciba di gatti da lui allevati e ingrassati…

Peraltro, in maniera generalista, L’uccello dalle piume di cristallo è il primo film della Trilogia degli animali del nostro Dario nazionale che si sarebbe poi finalizzata con Il gatto a nove code e 4 mosche di velluto grigio.

di Stefano Falotico

TENEBRE (Tenebrae), recensione

Ebbene, in occasione dell’immediata uscita nelle sale di Occhiali neri, nuova opus firmata da Dario Argento (Trauma, Profondo rosso), a esatta distanza di dieci anni dalla sua ultima pellicola, ovvero il massacrato Dracula 3D, dal magico cilindro delle nostre acute reminiscenze cinefile, viaggiamo indietro nel tempo, dall’anno corrente 2022, arriviamo a ritroso nel lontano ‘82. Anno della release del cult movie Tenebre.

Tenebre, a quel tempo, fu vietato ai minori di anni 18 per via delle sue molte scene di violenza efferata a base di spietati squartamenti, braccia mozzate e incontenibile sangue a fiotti che nel corso della sua durata, cioè un’ora e quarantuno minuti, zampilla e gorgoglia furiosamente dalle viscere delle inermi vittime d’una carneficina senza sosta compiuta dal maniaco omicida che è al centro di tale torbida e cupissima storia, scritta interamente in forma originale dallo stesso Argento, inquietante e macabra, follemente perversa e senza dubbio, altresì, affascinante e coinvolgente. E al contempo, così come enunceremo nelle prossime, imminenti righe, però un po’ datata, messa in scena con alcune ingenuità evidenti e sbavature, grossolanità e semplicistiche soluzioni che, se nei primi eighties, potevano risultare scioccanti e di perturbante impatto emotivo perfino psicologicamente, potremmo dire, elettrizzante, oggi come oggi, giustappunto appaiono ampiamente superate. Addirittura, a tratti, involontariamente ridicole.

Detto ciò, è indubbio che Tenebre, contestualizzato alla sua epoca, rappresentò un passo decisivo nella carriera di Argento, imponendosi come pellicola ragguardevole e, adottando un’espressione del linguaggio gergalmente critico, seminale. Essendo certamente innovativa e ovviamente coraggiosa. Potente ed emozionalmente lancinante, lacerante, pervasa com’è da una perenne, respirabile, funebre atmosfera di morte e terrore veramente rabbrividente, evocativa e perfino fascinosamente, ipnoticamente onirica.

Se volessimo sintetizzare la filmografia di Argento a scopo generalista ed enciclopedico, potremmo inoltre dire che la sua poetica d’autore centrifuga, a livello prettamente tematico e diegetico, due filoni alquanto chiari, inconfutabili ed esemplari. Ovvero, è demarcata e allo stesso tempo combaciante di due generi cinematograficamente speculari e duali. Cioè, i film a matrice visionaria dalle trame orientate verso il paranormale o l’ancestrale (Phenomena, Suspiria) e i film thrilling di natura slasher e con tetre vicende di detection ove a farla da padrone è un misterioso serial killer (donna, come in Profondo rosso, o uomo che sia) che, aggirandosi al buio, seminando il panico nel crescere palpabile della tensione spesso anticipata, sorretta da incalzanti musiche dei Goblin o, in questo caso, della premiata ditta Simonetti-Morante-Pignatelli, cioè sempre loro, eh eh, uccide barbaramente a sangue freddo in modo implacabile e terribilmente impietoso.

Dunque, una filmografia distinta tra i film di paura classici à la Alfred Hitchcock rielaborato in salsa, anche sanguigna e sanguinaria, moderna, e le pellicole (vedi anche Inferno) a sfondo esoterico-sovrannaturale.

Tenebre, memore anche di Halloween del suo amico John Carpenter, appartiene indissolubilmente al genere giallo puro tinto di rosso. Ed è un film a fortissime tinte ombrose ove l’ombra della malattia del Lombroso si staglia in un incubo a occhi aperti davvero spaventoso.

Trama, riassunta brevissimamente: Lo scrittore di gialli alla Agatha Christie e alla Arthur Conan Doyle, di nome Peter Neal (Anthony Franciosa), arriva a Roma dopo aver preso l’aereo dagli Stati Uniti. È giunto nella capitale italiana per presentare alla stampa il suo nuovo romanzo intitolato Tenebrae (titolo latinizzato di Tenebre e titolo per il mercato statunitense, conosciuto anche come Unsane). Nel frattempo, anzi, immediatamente di lì a pochissimo dal suo arrivo a Roma, qualcuno sta trucidando molte persone, ispirandosi, neanche a farlo apposta, al modus operandi delle uccisioni descritte nella novella succitata di Neal stesso. Lestamente, in merito a tali orridi fattacci aberranti, indaga l’irreprensibile capitano di polizia Germani (Giuliano Gemma), fra l’altro accanito fan irriducibile di Neal, in quanto suo strenuo ammiratore e puntualissimo lettore immancabile.

Tenebre, fotografato dal grande Luciano Tovoli, il quale per l’occasione abbandona i suoi stilistici, pindarici voli cromatici, osiamo dire, perfino pittorici ed equiparabili, per similitudini tra sofisticati cinematographer nostrani, al Vittorio Storaro (L’uccello dalle piume di cristallo) migliore e più genialmente sperimentalista, scegliendo una linea più naturalistica e meno effettistica, è dunque visivamente bello in forma ineccepibile.

Tenebre fa paura, trasmette angoscia e disturba spesso.

Detto ciò, Tenebre non è però assolutamente un capolavoro, forse nemmeno un grande film. A differenza di quanto, ostinatamente e in maniera miope a causa di troppo affetto per Argento, affermano a spada tratta i fanatici a oltranza del regista de L’uccello dalle piume di cristallo.

Rivisto adesso, nonostante molte sue scene pregevoli e tecnicamente superbe, intriso com’è di maestosi piani sequenza vertiginosi e soggettive paurose in senso (a)lato e non, appare infatti spesso una fiction prevedibile e, talora, maldestra, grottescamente trash.

Tenebre è ricolmo di scene in ogni senso allucinanti e assai apprezzabili, ripetiamo, è grandemente disturbante, sanamente malato ed enormemente suggestivo, così come nella scena in spiaggia con Eva Robin’s, ma difetta onestamente di logicità e appartiene, in maniera tristemente ineluttabile, al suo periodo.

È cioè un film vecchiotto, addirittura rozzo, artigianale e casareccio, nella sua parte centrale molto bruttino e, nel suo insieme, sciocchino.

Però, nel bene o nel male, è un film argentiano al cento per cento.

E Dario Argento è, checché ne dicano stavolta i suoi detrattori, un genio. In quanto, invero non ha mai inventato nulla ma è un eccentrico, italianissimo rivoluzionario del già visto, se preferite déjà–vu, adattato a sé stesso e al suo inconfondibile sguardo. Ispirandosi lui stesso ai maestri del passato, è il De Palma italiano e viceversa, è il re del brivido di casa nostra amato in tutto il mondo. E il suo marchio è stato d’ispirazione a suoi contemporanei e odierni registi internazionali. Cosicché, perfino i suoi nudi insistiti, su scenografie kitsch, della procace e rotonda Mirella Banti, hanno dato il via a epigoni straordinari e, ahinoi, anche a robaccia come Delitti e profumi con Jerry Calà ed Eva Grimaldi, soprattutto all’osceno Le foto di gioia con Serena Grandi e Sabrina Salerno. Quest’ultimo firmato da Lamberto Bava (Demoni). Primo assistente alla regia di Tenebre…, lui, sì, imitatore pedestre.

Nel cast, Lara Wendel (La casa 3), John Saxon, l’ex moglie di Argento, Daria Nicolodi, madre di Asia Argento, Ania Pieroni, John Steiner, Christian Borromeo, Mirella D’Angelo, perfino l’ex moglie di Silvio Berlusconi, eh già, Veronica Lario.

Ora, secondo voi perché Asia Argento e Vera Gemma sono grandi amiche? In questo Tenebre vi è o non vi è Giuliano Gemma? Allora siete tonti, cavolo!

Dunque, per concludere questo pezzo alla Falotico, per molti anni il sottoscritto fu scambiato per J.T. Leroy di Ingannevole è il cuore più di ogni cosa ma in verità vi dico che ero Marilyn Manson, poiché impazzii per il lato b di Vera Gemma di Scarlet Diva.

Comunque, fra lo storpio Chris Walken di New Rose Hotel e Willem Dafoe, non scelgo nessuno dei due. Tantomeno Asia. Lascio Asia ai suoi ex sciroccati come Morgan. Anche perché sono più bravo di lui a cantare. Come no?

In conclusione:

Grande film, ciofeca datatissima, Giuliano Gemma, alias Montgomery Wood, era figo? Asia Argento non è come la madre? Anthony Franciosa faceva di vero cognome Papaleo come Rocco e, ne La cicala, perdeva la testa per la minorenne Barbara De Rossi e faceva di cognome Mereghetti? Eh già, siete tipi da Virna Lisi, lasciate stare i maledetti.

di Stefano Falotico

WATERWORLD, recensione

Ebbene, oggi recensiamo una delle opere cinematografiche, a nostro avviso, più ingiustamente snobbate, troppo in fretta e furia, all’epoca e a tutt’oggi, ahinoi, liquidate con troppa superficialità imbarazzante, ovvero il faraonico, in termini di budget da titanico colossal purtroppo rivelatosi fallimentare sia al botteghino che presso l’intellighenzia critica, Waterworld.

Waterworld, film della durata di due ore e quindici minuti per quanto concerne il minutaggio inerente la sua distribuzione in sala, poi reso disponibile in un’extended version di quasi tre ore circa.

Firmato da Kevin Reynolds (Montecristo) che, per l’occasione, affiliandosi nuovamente, per la quarta volta consecutiva, al suo pupillo e attore feticcio Kevin Costner, dopo i fasti di Fandango, pellicola che apparve sensazionale per la generazione degli eighties, cioè degli anni ottanta, e il successo planetario di Robin Hood – Principe dei ladri, dopo il notevole contributo produttivo ma, in tal caso, non attoriale, dello stesso Costner per l’ambizioso ma profondamente irrisolto, pacchiano e pasticciato Rapa Nui, realizzò Waterworld, fortissimamente convinto, assieme al regista e interprete di Balla coi lupi, che avrebbe centrato appieno il bersaglio, stupendo e incantando gli spettatori mondiali ed estasiando la Critica tutta che l’avrebbe, secondo le intenzioni e le aspettative personali, incensato di lodi sperticate, non obiettandone, a suo avviso, minimamente il qualitativo valore da lui profetizzato e ritenuto alto. Avvenne esattamente, totalmente il contrario.

Purtroppo, sia per Reynolds che per Costner, Waterworld si rivelò uno dei massimi flop della storia del Cinema, riscontrando scarsi favori del pubblico e soprattutto incorrendo in un sonoro tonfo e fiasco recensorio davvero da lasciare senza parole. Insomma, giocando invece di parole, per l’appunto, un film che fece acqua da tutte le parti. Perlomeno, riferendoci ai responsi risalenti ai tempi della sua release.

Venuto infatti a costare la stratosferica cifra impressionante di centosettantacinque milioni di dollari, ne incassò pressappoco dieci volte di meno per un rapporto inversamente proporzionale di natura tragicamente oceanica e abissale.

Opera assai dispendiosa di matrice science fiction assai peculiare, sceneggiata, ascrivibile al genere d’avventura picaresca e anche, in un certo senso, piratesca, a partire da un soggetto originale, per mano di Peter Rader & David Twohy (Riddick), Waterworld, rivisto e rivalutato obiettivamente e col senno di poi, è in effetti un gran bel film stranamente incompreso e follemente, osiamo dire, impietosamente stroncato senza vero motivo oggettivo e apparente. E di ciò ce ne stupiamo grandemente, restando senza dubbio assai increduli, esterrefatti oltre ogni dire dinanzi all’inspiegabilità di quanto avvenuto e successogli.

Com’è possibile, effettivamente, che Waterworld sia stato così disprezzato e assurdamente, negativissimamente malgiudicato e così presto, senza pietà, linciato e massacrato?

Forse lo si deve solamente a sfortunate circostanze misteriose piuttosto scioccanti e irrazionali, potremmo dire, cabalisticamente funeste d’una malasorte nefastamente predestinata, forse ciò avvenne in seguito a rocambolesche e imponderabili volontà nere e imperscrutabili d’un fato che gli fu ostile e tristemente avverso.

Nelle seguenti, prossime righe, brevemente proveremo a indagarvi meglio, disaminando, speriamo con netta esaustività lucida, la questione Waterworld.

Ebbene, di tuffo nella memoria cinematografica a mo’ di acquatica nostra immersione nel film…

Trama:

In un futuro post-apocalittico e immaginario, perfino immaginifico, in seguito all’aggravarsi infermabile del buco dell’ozono e al consequenziale aumento spropositato della temperatura del globo terrestre che ha provocato inesorabilmente e irreversibilmente lo scioglimento delle calotte polari, il mondo s’è imbarbarito e l’entropico caos derivatone, giocoforza, ha ingenerato l’imperversare di bande teppistiche e di uomini e donne disperati alla ricerca dell’unico lembo di terra emersa ancora rimasto, se mai esistesse veramente, peraltro.

Un condottiere senza macchia e senza paura, soprattutto senza nome (Kevin Costner), uomo con le branchie e i piedi palmati, combatterà strenuamente per difendersi da una feroce gang di folli predoni capeggiati dall’avido e malvagio Diacono (un Dennis Hopper ancora una volta villain come in Speed e bendato in un occhio, torvo e minaccioso, teatrale e istrionico) che gli darà estremo filo da torcere.

Soprattutto, il nostro battagliero marinaio e cavaliere intrepido, contro tutto e tutti, dovrà difendere dalle grinfie del suddetto Diacono una ragazzina, Enola (Tina Majorino). In quanto, sulla schiena di quest’ultima, è tatuata la mappa che condurrebbe alla meta idilliaca da tutti agognata.

Epico, avvincente, adrenalinico, qua e là sanamente fracassone, ricolmo di scene ad alto tasso di deflagranti e dinamitardi fuochi ed esplosioni pirotecniche, è illuminato virtuosamente da una sontuosa fotografia eccelsa di Dean Semler, cinematographer dello stesso Balla coi lupi di Costner e specialmente di due centrali episodi della saga di Mad Max. Saga esplicitamente omaggiata da Reynolds in maniera inequivocabilmente chiarissima.

Dunque, critici come Paolo Mereghetti che, nel suo dizionario dei film, prendendo un abbaglio immane, stronca Waterworld con durezza e prosopopea penosa, affermando orgogliosamente, anzi, ridicolmente che Waterworld sarebbe una scialba, patetica e scipita imitazione a mo’ di nascosto plagio di Mad Max, con tanto d’iconografie ricalcate da tale capostipite in modo rozzo, noi ci limitiamo a sorridervi con gusto goliardico irriverentemente scherzoso. Sogghignando dinanzi a tanta sfrontata ignoranza e superficialità cosmica.

Inoltre, il sig. Semler, circa una decade dopo, avrebbe fotografato Apocalypto di Mel Gibson. Inutile dunque aggiungere altro…

Musiche di James Newton Howard (Wyatt Earp, L’avvocato del diavolo), un Costner inedito en pleine forme, un Hopper geniale e la solita stupenda Jeanne Tripplehorn. Cioè colei che, in Basic Instinct, interpretò l’amante del personaggio interpretato da Michael Douglas, instillandoci il forte dubbio che, in verità, fosse più sexy di Sharon Stone. Dici poco…

Waterworld non è un capolavoro, sia inteso, ma è una perla nel mare in burrasca di tanti film sciocchi, inutilmente costosi e vuoti, questi sì, girati spesso male ed emozionalmente idioti. Che galleggiano a stento, metaforicamente parlando, oggi come oggi, sommersi come sono, in apnea, negli abissi del dimenticatoio totale.

In conclusione: Un film giudicato catastrofico sotto ogni punto di vista. Invece, la vera catastrofe è quella di molti critici coi paraocchi. Si rifacciano, peraltro, gli occhi sulla splendida Tripplehorn. Il cui body double qui esiste, nella brevissima scena del nudo del suo lato b, ma non in Basic Instinct. Strano, no?

di Stefano Falotico

LA FIERA DELLE ILLUSIONI – NIGHTMARE ALLEY, recensione

Ebbene, oggi recensiamo la nuova opus di Guillermo del Toro (Il labirinto del fauno, La forma dell’acqua). Ovvero La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, pellicola pregevole dalla durata indubbiamente spropositata, cioè due ore e trenta minuti onestamente eccessive data la particolarità d’un film che, per tematiche e sviluppi piuttosto precisi, sarebbe potuto essere sintetizzato e messo in immagini con più sbrigativa secchezza concisa e non, invece come accade, attraverso una narrazione leggermente macchinosa, frammentaria e dispersiva, dilatata a dismisura in modo superfluamente spesso inutile.

Premesso ciò, con doverosità personalissima e dunque per voi discutibile, per il sottoscritto invece, naturalmente, sana e giusta, altrimenti non avrebbe scritto quanto poc’anzi, nelle righe immediatamente soprastanti, avete letto chiaramente, La fiera delle illusioni, tra i film più attesi di tale stagione in corso, è stato, comunque sia, acclamato dalla Critica mondiale. Tanto da ricevere un lusinghiero 70% netto di medie recensorie assai positive sul sito aggregatore metacritic. Ora, una votazione e una media valutativa di certo abbastanza elevate eppur contemporaneamente non eccellenti e appieno soddisfacenti. In quanto, in effetti, La fiera delle illusioni, pur avendo ricevuto quattro pregiate nomination all’Oscar, fra cui quella importantissima e primaria come Miglior Film (Best Picture of the Year), escluso però per la regia, non ha ottenuto unanimemente i favori che, originariamente, era lecito aspettarsi, scontentando di conseguenza le ben più alte e rosee aspettative a riguardo.

Il pubblico, soprattutto europeo, in gran parte lo sta lodando e largamente apprezzando notevolmente ma, ribadisco, tale film di del Toro m’ha invece deluso parzialmente, suscitandomi molti dubbi e lecite perplessità riguardo la presunta maestria mirabile, sempre giudicata impeccabile, insindacabile e fantasiosamente poetica, mirabolante dell’autore di precedenti opere sicuramente superiori, più diegeticamente compatte, più magicamente incantate e, a mio avviso, semplicemente meglio dirette e congegnate.

La fiera delle illusioni, in ordine cronologico, rappresenta il secondo adattamento cinematografico dell’omonima novella rinomata di William Lindsay Gresham, già trasposta e portata al Cinema nel lontano 1947. Sceneggiata, per l’occasione, dallo stesso del Toro e da Kim Morgan.

Senza sottilizzare troppo sulla trama e per non sciuparvi le molte sorprese in cui v’imbatterete in tale caleidoscopico viaggio scintillante d’imbrogli, intimi segreti occultati, freaks e nani, uomini bestia e avidi direttori da circo delle meraviglie e degli orrori, ci limiteremo a tracciarvi la trama in poche righe sintetiche, speriamo esaustive e lapidarie:

Nell’America del 1939, un giovane di nome Stanton Carlisle, detto Stan (Bradley Cooper), dà fuoco a un rudere isolato in aperta campagna. Dunque, tra le fiamme ancora brucianti, a lenti passi s’allontana con aria misteriosa dalla fatiscente abitazione appena da lui incendiata. Approdando presto ai piedi d’un colorato luna park situato nel nulla. Nel bel mezzo d’una incantata serata lunare.

Qui, accetta un modesto lavoro da giostraio, propostogli dal sadico affarista che lucra sui fenomeni da baraccone, ridendosela con l’inconfondibile ghigno luciferino d’un Willem Dafoe nuovamente villain nei panni del losco e laido Clem Hoatley. Stan trova ospitalità presso la casupola di Zeena (Toni Collette). La quale, immediatamente attratta dalla sensuale bellezza gagliarda di Stan, lo accalora non poco nella sua accogliente… vasca da bagno schiumante di peccaminosità ardente. Bellamente fottendosene… dell’anziano marito Pete (David Strathairn) che tradisce volentieri con tanto di suo tacito e complice consenso rassegnato, quasi da scambista oramai menefreghista delle corna trasparenti della moglie maliziosa e fattucchiera dalle caviglie morbidamente sinuose, leggiadre e metaforicamente assai allusive e intriganti, irresistibili più d’un pasto caldo durante una turgida notte di pioggia scosciante. No, scusate, scrosciante. Malgrado Zeena, Stan è un volpone e non si accontenta dei piatti non solo di minestrone cucinatigli bollenti dalla donna avvenente di Pete.

Cosicché, immantinente, s’innamora di Molly (Rooney Mara), angelo fatato che non solo a Stan dà la scossa, ragazza elettricamente stimolante in modo godibilmente, romanticamente puro come la timidezza innocente d’una beltà chimicamente brillante.

Nonostante la gelosia irosa dell’irsuto energumeno Bruno (Ron Perlman), Stan e Molly fuggono via dal circo, involandosi in macchina alla volta d’un futuro migliore e convolando a felici nozze. Eterne?

Stan, memore dei trucchi da imbattibile ciarlatano furbo di Pete, tragicamente nel frattempo deceduto, assieme a Molly inscena spettacoli teatrali per ricche persone dell’alta società abbiente che lui abbindola col suo charme seducente e con l’arte ingannevole del prestigiatore di bugie genialmente stronzette.

Al che, spunta la torbida psichiatra ammaliatrice di nome Lilith (Cate Blanchett) e Stan entra in contatto, forse anche in modo capziosamente telepatico da medium cialtrone di classe, con un uomo vecchio e potente, Ezra Grinde (Richard Jenkins). Quest’ultimo segnato indelebilmente nell’animo da un lutto incolmabile dei più deprimenti.

In un cast eterogeneamente sorprendente in cui compaiono perfino i nomi di Holt McCallany (Mindhunter) e, nel finale rabbrividente e scioccante, di Tim Blake Nelson (La ballata di Buster Scruggs), il film regge ovviamente e quasi esclusivamente soprattutto sull’interpretazione di Cooper.

Produttore lungimirante, performer però, a mio modesto parere, carente sotto vari aspetti, perennemente un’incognita attoriale delle più grandi e indecifrabili.

Infatti, sebbene sia bravo oggettivamente, secondo me manca di quel qualcosa in più, puntualmente fornendo una prova recitativa robusta eppur al contempo non carismatica sufficientemente. Così come sempre con lui, ahinoi, avviene.

Per cui, francamente, mi viene da pensare che non sia affatto quell’interprete così talentuoso che invece a molti appare incontestabilmente.

Scenografia di finissima fattura e coi fiocchi di Dan Laustsen, una Blanchett strepitosa da far paura, una soave musica incalzante e pertinente di Nathan Johnson per un film che poteva e doveva essere molto di più di quel che è.

Cioè, un’ottima orchestrazione fotografica da mettere i brividi per potenza visionaria scevra però di vero cuore passionale d’una storia sentita veramente.

Ché, alla fin fine, risulta intrisa di moralismo consolatorio fintamente corrosivo e vuoto.

No, del Toro, non mi hai convinto. Tutto, come si suol dire, molto bello e perfettino, tutto stupendo da vedersi ma poche autentiche emozioni cristalline davvero coinvolgenti.

Un film che non è struggente, non è neppure sognante, non è quasi niente.

A parte il sex appeal “malato” dell’atipica Toni Collette, donna oggettivamente bruttina ma con un qualcosa di eroticamente maliardo che sa la donna sua in modo inspiegabilmente fottuto.

Diciamoci la verità. Quasi tutti voi, maschietti, affermano che la Collette sia racchia. Se dinanzi a voi si spogliasse integralmente, lo andate a dire a vostra sorella che non ve la scopereste a tamburo battente.

Sì, siete nati per questo, cioè per essere l’uomo bestia. E Stan/Cooper lo sa nel finale, prendendosi da solo per il culo in modo agghiacciante.

In conclusione:

Ne avevo letto benissimo. Me lo sono sparato alla grandissima ma non mi è piaciuto tantissimo. Lo spettacolo vale il prezzo del biglietto per le immagini e per Toni Collette, al solito nel ruolo della zoccola distinta. Ho detto distinta, non di carnale istinto. Ma se è una zoccola? Ah ah.

di Stefano Falotico

Bradley Cooper and Toni Collette in the film NIGHTMARE ALLEY. Courtesy of Searchlight Pictures. © 2021 20th Century Studios All Rights Reserved

È stata la mano di dio (THE HAND OF GOD) di Paolo Sorrentino – Sarà largamente omaggiato nel mio prossimo libro che sto editando e correggendo

- Dolore, intorbidimento, intorpidimento, restaurazione, incupimento, ancora risorgimento, salvazione, amore e struggimento, pienamente viversi dentro. È stata la mano di dio a ricordarmi i miei ricordi pieni di romantico ardimento

Ieri, 15 dicembre di tale anno 2021, frastagliato da mille mie tribolazioni interiori, sconquassato come fui da turbinosi dubbi amletici dei più emotivamente tormentosi, perfino perniciosi, guardai su Netflix la nuova opera cinematografica, mirabolante, colorata e pindarica, superba e magnifica di Paolo Sorrentino, intitolata È stata la mano di dio.

Nell’attimo attuale in cui ho appena scritto quanto avete appena letto e negli istanti, forse addirittura minuti successivi nei quali mi prodigherò, appresterò a proseguire nelle righe che prossimamente, m’auguro, leggerete attentamente, decanterò il film di Sorrentino, intessendolo di lodi sperticate, come si dice solitamente. Non so se, al momento, tale film sorrentiniano, diciamo, sarà oscarizzato oppure no, naturalmente. Ciò mi par ovvio e io non sono un indovino.

Difatti, per quel che c’è dato sapere adesso, noi che non siamo veggenti come Jude Law/Lenny Belardo di The Young Pope, siam invece ora solo a conoscenza del fatto che È stata la mano di dio ai Golden Globes è stato candidato. E chissà se, nel febbraio dell’immediato anno a venire, sarà selezionato nella cinquina delle cinque pellicole, nella categoria di Miglior Film Straniero, che la mitica statuetta dorata si contenderanno, poi aggiudicandosi l’agognata e da me sperata vittoria finale che sarebbe, a mio avviso, legittimamente sacrosanta.

È stata la mano di dio, ribattezzato, per l’appunto, per il mercato internazionale col titolo The Hand of God.

Un film prodigioso, pregno di delicatezza armonica, suggestivamente avvolgente e inebriante, riscaldante i nostri cuori invernali e intirizzitisi non soltanto a causa di evidenti ragioni climatiche appartenenti a questi duri mesi dalle temperature assai nevose, piovigginose e rigide. Per me anche emozionalmente, nonostante tutto, freneticamente tanto sussultanti di vita in me riscalpitata all’improvviso quanto ancora indelebilmente nervosa e a tratti algida…

Intanto, penso che dovremmo noi tutti scalzare il vecchio, abbattendo seduta stante e prestissimamente ogni concetto di vecchiaia nostalgicamente deprimente, vincendo ogni vetustà e antiquata mentalità oramai insostenibile, anche perché presto sarà fine anno e, come consuetudine, nella notte di San Silvestro, allo scoccare della mezzanotte dell’anno per l’appunto passato e trascorso, superato e accantonato, abbandonato e dimenticato, in Piazza Maggiore, a Bologna, verrà bruciato il cosiddetto Vecchione, cioè un enorme fantoccio di cartongesso dalle fattezze e artificiali fisionomie, potrei dire, variabili come il tempo atmosferico, no, a seconda di chi per l’occasione l’allestì e anche stavolta ne costruirà, per l’occasione imminente e festante, la nuova versione che verrà immantinente arsa e incenerita con tanto di folla esultante e brindante, gioiosamente scalmanata.

Ma che c’entra ciò?

Dopo vi spiegherò meglio, in forma più precisa, persino lirica.

Come avrete avuto ampiamente modo di capire, leggendomi, m’auguro, di buon gusto sin ad ora, anzi, augurandovi buon anno, no, augurandomi che perlomeno, fin a qui, siate piacevolmente arrivati nella lettura, spero per voi lieta, sono un tipo bislacco e, infatti, spesso salto di palo in frasca, perdendomi nei meandrici corridoi sinaptici miei assai particolari e personali, smarrendomi nottetempo negli imponderabili anfratti dedalici della mia onirica, lunatica mente contorta e stramba.

Nel mentre, scorre la mia complessità emotiva, frequentemente priva d’una chiara via e di conseguenza vita cosiddetta retta e obiettiva, perfino pragmaticamente realistica, quindi avulsa da qualsivoglia direttiva normalizzante il mio spirito libero, altresì remota da ogni indottrinamento atto a irreggimentarci tutti in un’esistenza linearmente piana e adattata o adatta che dir si voglia a quella che posso, tranquillamente e con cognizione di causa, definire una schematica planimetria del doversi giustappunto adattare, coattamente e senza battere ciglio, a modelli di comportamento e di pensiero impostici con arbitrarietà per modo di dire adulta, a sua volta pianificata e allineata a un tipo d’educazione conservatrice e tradizionalistica ricevuta da noi nostri padri e da quest’ultimi emanataci ottusamente attraverso imposizioni spesso eticamente ambigue, distorte o perfino erronee.

Ah, mi sto perdendo in chiacchiere e, parafrasando Totò, detto il principe della risata, in pinzillacchere e quisquilie superflue e vanitose, forse addirittura prive di logica e, in tutta franchezza, noiose. Non intendo far la morale a nessuno, tantomeno esser pesante e pedante nei confronti di me stesso nel riflettere e riferirvi in modo pedissequo, nel trascriversi in forma ossessiva, minuziosamente o forse stupidamente, quello che or mi passa per la testa, sì, dentro la mia capa in maniera, giustappunto, pazzerella e priva d’importanza per il prossimo mio e nostro.

Ebbene, l’altra sera, così come poc’anzi dettovi, guardai il film di Sorrentino nominatovi, non ancora però agli Oscar nominato, bensì ai Golden Globes candidato. Opera eccezionale, financo enigmatica, poetica e impegnata, impregnata d’alta rinomanza e irradiante, trascendente potenza visionaria senza pari.

Bellissima opera che, nel suo folgorante incipit visivamente eccellente, ci presenta un personaggio figlio delle fantasie popolari non solo partenopee, vale a dire il Monacello. Il Monacello, a essere più precisi, è una tipica maschera carnevalesca come Pulcinella? No, è una sorta di folletto e/o spirito buono che, nelle tradizioni paesane, spesso d’ascendenza e matrice scaramantica, diciamo nella provinciale cultura superstiziosamente folcloristica del meridione più o meno napoletano, rappresenta e incarna l’anima d’un bambino innocente o d’una creatura pura, morta prima d’essere stata battezzata.

Che aleggia fantasmatica di qua e di là, vagando quasi da spiritello redivivo e Nosferatu sui generis, per l’appunto creaturale e innocuo, bambinesco e dolcemente infantile, il quale si rende visibile soltanto alla vista delle persone che gli stanno simpatiche o alle quali vuole comparire dinanzi per elargire loro strane benedizioni e donare benauguranti regali portafortuna. Oppure per lanciare loro dei messaggi di natura divinatoria.

Ah no, scusate, mi son confuso, nella descrizione appena sopra scrittavi, col Monachicchio. Di cui, nelle seguenti righe, vi dirò in forma abbastanza esaustiva. Tornando al Monacello, il Monacello è… Anzi, mi correggo, non si dice né scrive Monacello, bensì Munaciello. Altresì noto e scritto come Monaciello, a sua volta da non confondere col Limoncello, miei coglioncelli, eh eh. La parola coglioncello è un vezzeggiativo leggermente spregiativo del termine coglione, non esiste in italiano corrotto, no, corretto.

Così come detto e archiviato in ogni vocabolario della Lingua italiana, compreso Luca Zingaretti che sta con Luisa Ranieri, fra le protagoniste di The Hand of God, ah, per la miseria e per madonna impestata fradicia per dirla alla pugliese arrabbiato e blasfemo, che dico mai?!

Dicevo, coglioni miei, coglione non c’è, sì, il Munaciello non è nominato in nessuna nomenclatura del dizionario Zingarelli. Neppure sulla Treccani oppure sul Devoto-Oli.

Dio invece c’è o la bellezza della Ranieri induce a un’ammirazione della sua incantevole bellezza nel marmo incastonata e congiunta al me incantato che mi smuove a pronunciare e urlare, in automatico, un’esclamazione fra l’estatico e l’arrapato vicino all’infarto che impreca contro Cristo e tutti i santi?

Porco Giuda, non perdiamoci in masturbazioni, non solo mentali, del cazzo…

Dicevo, ed è già la seconda volta nel giro di poche righe che ripeto dicevo, Munaciello non compare nei vocabolari, non solo italiani.

Essendo codesta, un’espressione dialettale, quasi gergale, del volgo napoletano che si rifà al folclore per l’appunto locale e alla partenopea tradizione più regionale e popolare, miei uomini italici, dunque nazional-popolari. Di mio, ora fumo una popolare e vado avanti, esplosivamente eruttandovi quel che penso a mo’ di Vesuvio? No, dell’Etna, miei uomini da cannoni, no, da cannoli siciliani.

Ebbene, sia il Monachicchio che il Munaciello e/o Monaciello vengono accreditati però su Wikipedia. Perciò, in quanto stufo di riferirvi tutto nei minimi termini, miei uomini sempre al minimo storico, eh eh, cercatene le origini, non solo meridionali.

Dico or a te, amico. Anzi, ti domando… qual è la tua origine, anzi, quali sono le tue origini, insomma, di dove sei originario come si suol dire? Ah, perdonami, non importa che tu risponda a questa mia insulsa domanda, tutto sommato, inutile. D’altronde, che tu sia nato a Napoli o a Milano, che me ne fotte?

L’importante è che tu piacevolmente fotta e che io non venga fottuto, anche sessualmente, da te, soprattutto. Non so, infatti, se tu sia un gay attivo a cui io posso o possa piacere ma, per cortesia, a prescindere…, ancor parafrasando Totò, lascia stare il mio culo, sì, il mio popò.

A me piace quello di Luisa Ranieri.

E, godendo anche in forma masturbatoria della sua arrapante grande bellezza da Oh, Sole mio, no, non sol sorrentiniana, bensì da verace napoletana ruspante e procace, così come direbbero al sud, ch’è veramente tanta, me n’incanto, la decanto, una canzone di Pino Daniele magnifica, sanamente magnificandola e contemplandola, le canto? Quale canzone di Pino? Quella che si ode, distintamente, nei titoli di coda di È stata la mano di dio? No, quella che, nel suo famoso ritornello, recita la scrofa, no, la strofa… che dio ti benedica, che fica.

Detto ciò, terminato lo stordimento e il mio arraparmi, a cazzo duro, scalmanato e irruento per la Ranieri ignuda, debbo confessarvi, come peraltro appena fatto, fra l’altro, i miei atti impuri? No, puramente debbo inserirglielo, no, asserirvi che il film di Sorrentino trasuda di magia incantata e odora di sana e autentica, viva levità pura. È un film d’alta scuola cineastica davvero finissima, un tuffo intimista nel piacere marino della venustà lirica più abbacinante e commovente.

Una carezza lieve alle nostre anime, donataci in forma paradisiaca, un bacio bollente e sentitamente ardente effusoci parsimoniosamente, regalato ai nostri cuori spesso tristemente oscuratisi e raffreddatisi nelle durezze dei nostri cosiddetti cazzi personali più ammoscianti la passione sincera per la figa, no, per tale nostra vita soventemente spentasi come il Vesuvio.

Dalle profondità, invece, delle mie emotive, arcane viscere agitate a mo’ di burrasca robustamente ondosa a livello metaforico, dalla tempesta furente dei miei ricordi voraginosi e impetuosi, sta riemergendo, come dettovi, la mia vita precedentemente annegatami, e io sto risorgendone, muscolarmente potente, come il re dei mari Nettuno, forse…

Al che, suggestionato dalla visione di tale capolavoro stordente di Sorrentino, ancor ammainato, no, amareggiato, no, ammaliato dalla beltà frastornante della Ranieri, ipnotizzato dalla suadente bellezza di The Hand of God, suggestionato dall’apparizione, in questa pellicola, del vivace e al contempo perturbante Monaciello, la mia mente, giocando istintivamente, perfino inconsciamente, di associazioni mentali facilmente ricollegabili al mio passato da me stesso rimosso e obliato, ecco che la mia anima, obnubilatasi e appannatasi per tantissimo tempo scordatomi, ecco che il mio cuore, raffreddato, frenatosi, raffrenato e raggelatosi, rattristatosi negli abissi più glacialmente oceanici della mia vitalità affievolitasi, riscoccano combattivamente battaglieri in modo inaspettato, perfino implacabili e irruenti.

Stupefacenti e, nei riguardi dei miei opacizzati sentimenti passati, metaforicamente strafottenti.

Ergendosi statuario, nella schiarente, lucente solarità, da me quasi del tutto riagguantata e captata, con volontà indomabile pressoché riafferrata, d’una vita temeraria che sto riscattando dal suo sin troppo pateticamente languido passato mortifero e decadente.

Gioendo io esultante, ancora, del piacere bello e adamantino d’una esistenza ringiovanita e ricolma di giovamento e, anche se non ancora completamente resuscitata e ripristinata al suo innato lindore immacolato, perlomeno prossima a vivere con lietezza suprema, scevra da qualsivoglia patimento tetro e funereo.

E m’immersi, assistendo a questo film emozionante, nella tempesta mia stessa emotiva dei miei ricordi d’infanzia, annegando piacevolmente nella marea titanica di memorie tanto liete e morbide quanto ancor dolorose e prepotentemente romantiche.

di Stefano Falotico

Attualmente in fase work in progress.

WINDTALKERS, recensione

Ebbene, per i nostri Racconti di Cinema, vi parliamo di un grande film purtroppo all’epoca assai sottovalutato e dai più snobbato, perfino dal sottoscritto che, francamente, non poco lo trascurò e, giustappunto, lo prese sotto gamba. Ovvero, Windtalkers.

Ebbene, per i nostri Racconti di Cinema, vi parliamo di un grande film purtroppo all’epoca assai sottovalutato e dai più snobbato, perfino dal sottoscritto che, francamente, non poco lo trascurò e, giustappunto, lo prese sotto gamba. Ovvero, Windtalkers.

Firmato dal grande John Woo. Windtalkers, uscito nei cinema mondiali nel 2002, pellicola della durata corposa di due ore e quattordici minuti, tratta da una sceneggiatura originale realizzata dalla premiata ditta John Rice & Joe Batteer, già autori di Una bionda sotto scorta e, fra gli altri, di Blown Away – Follia esplosiva.

John Woo, stimatissimo e avanguardistico regista cinese, classe ‘46. Il quale, dopo essersi straordinariamente affermato in terra natia, sì, nella sua natale patria che ne decretò immediatamente le abilità action veramente rivoluzionarie, in virtù di film strepitosi quali, per esempio, The Killer e A Better Tomorrow, dopo essere approdato ad Hollywood con risultati altrettanto eccelsi, lodati e ragguardevoli, dirigendo opere di valore come Senza tregua con Jean-Claude Van Damme, Mission: Impossible II con Tom Cruise, Nome in codice: Broken Arrow con John Travolta e soprattutto lo splendido Face/Off, sempre con l’appena citato Travolta e Nicolas Cage, ecco che ritrovò quest’ultimo, cioè Nic Cage, ovviamente, per tale avvincente e avventuroso dramma bellico spettacolare ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Purtroppo, a differenza di Face/Off, che riscosse grandi incassi e ottenne immediatamente voti lusinghieri da parte dell’intellighenzia critica, d’oltreoceano e non, Windtalkers si rivelò un mezzo flop sia al box–office che a livello recensorio. Tant’è che Woo, già pronto a iniziare le riprese d’un nuovissimo film, preventivamente messo in cantiere, vale a dire un western nuovamente con Cage e il suo orientale attore feticcio, Chow Yun-Fat, dovette abbandonarne presto la realizzazione poiché, per l’appunto, in seguito al semi-fallimento di Windtalkers, la major a cui propose l’opus successiva, avente per protagonisti gli appena menzionativi Cage e Yun-Fat, si ritirò dal finanziarla. Non più convinta della forza al botteghino di Woo stesso. Che, sino a questo momento, aveva sempre sbancato e fatto centro, economicamente e qualitativamente parlando. Ci riferiamo, in tal caso, all’annunciato e, per l’appunto, poi sospeso e finanziariamente boicottato Men of Destiny.

Oggi come oggi, Windtalkers, ahinoi, film tuttora e ingiustamente misconosciuto presso le più giovani generazioni attuali, riscontra una media critica piuttosto bassina, perlomeno insoddisfacente, su metacritic.com. E, su larga scala, da buona parte di molti miopi critici, piuttosto sbadati e ingrati, i quali erroneamente non hanno più rivisto le loro retrograde, mai rivedute, secche e dure opinioni a riguardo, è tenuto poco in considerazione.

Esplicheremo e diremo, più avanti, brevemente la nostra opinione in merito, enunciandone i suoi pregi che marcatamente evidenzieremo, a tutt’oggi nascosti e quanto prima da rivalutare e da rimettere in luce.

Ora, accenniamone la trama, riassumendola a grandi linee, speriamo comunque esaustive:

Ben Yahzee (Adam Beach) viene assegnato a un corpo speciale di marines, capitanati o, per meglio dire, alle direttive dell’arrugginito eppur sempre agguerrito sergente Joe Enders (Nicolas Cage), in quanto, essendo un Navajo, è in grado di decifrare i codici “criptati” dei nemici. Cosicché, grazie alle sue importantissime confidenze, può notevolmente aiutare gli statunitensi ad anticipare le mosse del nemico.

Bella galleria di personaggi di contorno fra cui quelli incarnati da Mark Ruffalo, Peter Stormare, Jason Isaacs e Christian Slater, che coloriscono e condiscono una pittoresca e perfino lacrimosa, furente e visionaria storia che, in alcuni frangenti, può addirittura avvicinarsi a I cannoni di Navarone.

John Woo abbandona parzialmente, per tale suo Windtalkers, il suo consueto marchio di fabbrica, diciamo, e la sua cifra stilistica a base di coreografie e piroette marziali che hanno contribuito a renderlo celebre. Anche perché l’ambientazione del film, la tematica in essa sviluppata e quant’altro poco s’addicono a una scelta di questo tipo. Non rinunciando però alla sua poetica, incentrata sulla dualità ambigua fra bene e male, imperniata quasi esclusivamente sull’amicizia virile e la complicità consequenzialmente amicale che s’instaura fra due uomini apparentemente, caratterialmente agli antipodi, anche per via naturalmente delle loro diverse origini e delle inevitabili differenze culturali e socio-formative, figlie di background sideralmente distanti, almeno a prima vista…

Woo adotta uno stile filmico molto classico e perfino compassato, lirico in molti segmenti addirittura contemplativi che, di primo acchito, poco parrebbero centrare con un film di questo genere. Cioè a sfondo militaresco. Sfoderando poi la sua classe cineastica veramente pregiata in perle degne di nota quali le sue riprese dapprima frenetiche e poi pregne di ralenti sorprendenti nei momenti di massima concitazione degli scontri a fuoco più dinamitardi. Alternando l’adrenalina efficacissima, effusaci grazie allo scoppiettare bombardante del ritmo convulso, con attimi di pathos struggenti e perfettamente calibrati, innervati di profondo lirismo toccante.

Spezzettando la narrazione, dunque, fra segmenti volutamente lenti e/o lisergici e altri in linea con un’estetica da blockbuster hollywoodiano dei primissimi anni duemila, memori dei nineties, girato però con stile personalissimo che ha poco a che vedere con le pedestri, insulse accozzaglie dei cosiddetti shooter maldestri purtroppo odierni.

Musiche di James Horner. Fotografia di Jeffrey L. Kimball.

Nel cast, come detto, eterogeneo e internazionale, anche Noah Emmerich e Frances O’Connor.

Fra tutti i film di John Woo, realizzati soprattutto in terra statunitense, questo è il meno citato e considerato perfino dai suoi più sfegatati aficionado. Peccato, si sbagliano.

di Stefano Falotico