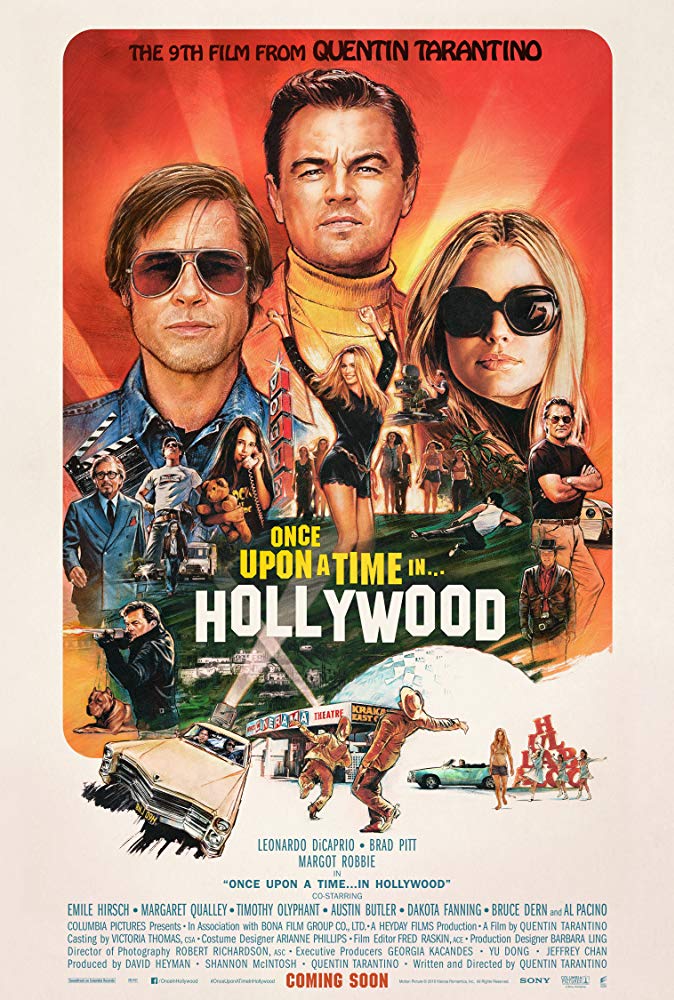

C’era una volta a… Hollywood, recensione

Non avrei mai voluto guardare l’opus n. 9 del celebrato Quentin Tarantino poiché m’ha disgustato, più che altro negativamente sorpreso e nauseato, spossato e profondamente rammaricato. Ne sono rimasto agghiacciato e costernato, rabbrividendo, l’ho sin dai primi minuti respinto, imperiosamente rifiutato. Insomma, l’ho stroncato ancora prima d’averlo visto e, vedendolo, nel mentre che lo visionai, rimasi ancor più affranto e sconsolato, deluso e frastornato.

C’era una volta a… Hollywood è insindacabilmente un film improponibile, impresentabile, in una parola, orribile.

Già nello scorrere io, tempo addietro, il primissimo trailer, avvertii il presentimento che, quando l’avrei guardato, ne sarei restato scioccato.

In tempi non sospetti infatti, cioè all’epoca, profetizzai che, tremante, avvilito da tale futura visione purtroppo avveratasi, non potei pensare che il Cinema di Tarantino avrei profanato e ingiuriato.

Sentori della disfatta di Quentin, eh sì, io già sentii visceralmente dopo Kill Bill. Carne al fuoco di scempiaggini mescolate però a qualche geniale tocco rimembrante atmosfere leoniane distillate in uno stile eccentrico da solito Cinema tarantiniano-tarantinato e concentrico ove ogni sua bischerata e alzata di testa, apparentemente inaccettabile, trovarono una quadratura del cerchio godibile pur nell’inanellamento di stupidaggini a bizzeffe e assurdità inimmaginabili e poco mirabili.

Tarantino firmò tre grandi film, ovvero Le iene, Pulp Fiction e Jackie Brown. Da allora, osannato oltre i suoi reali meriti, sprofondò irreparabilmente nell’autocompiacimento più narcisistico e solipsistico.

Perciò, dopo Bastardi senza gloria e qualche stuzzicante guilty pleasure, propose il terrificante The Hateful Eight. Film sbagliato dall’inizio alla fine, sì, totalmente erroneo, anzi, un devastante, abominevole orrore.

Poiché il Cinema non è solo una sceneggiatura che, seppur ottimamente scritta, fa acqua da tutte le parti e in cui il formato Panavision 70mm comprime ancora di più l’angusta prigionia di tale mostruosa sua claustrofobia visiva. Senza orizzonti prospettivi, senza emozioni sensibili. Una vetrina di caratteristici volti attoriali costretti a recitare vanitosi monologhi fini a sé stessi.

Un film, insomma, che avrei preferito non vedere. Sfortunatamente non mi rimase invisibile.

Ma non avrei mai e poi mai creduto però che Quentin potesse sfornare una baggianata colossale di tale portata raccapricciante.

C’era una volta a… Hollywood puzza di artificiosità sin dal primo istante, ammicca furbetto con citazionismi bambineschi, con memorabilia leziose e prive di benché minima originalità, annerito dal lusso ricreato spesso in studio d’un film costruito a tavolino per compiacere il fan medio dello stesso Tarantino. Il quale, difatti, andò e perennemente andrà in brodo di giuggiole nel vedere riprodotti (malissimo) i volti rifatti, senza CGI, di Polanski, di un macchiettistico Bruce Lee e di un grottesco, misero Steve McQueen.

Sì, già assistere, nella prima mezzora, a un fantoccio di McQueen che sbava per la plastificata Margot Robbie, oh, mio dio, mi atterrì e dovetti trattenermi dal vomitare.

Tutto è modellato a regola d’arte, davvero poco efficace, per la magnificazione d’un c’era una volta elegiaco soltanto della stanza delle bamboline di Quentin.

Prima delle riprese, fu annunciato in pompa magna come un thriller sull’assassinio di Sharon Tate e invece poi venimmo a sapere che si sarebbe trattato del consueto pot–pourri stronzo di Quentin.

Ove a giganteggiare è solo al Pacino in un cammeo di superbo pregio sofisticato, in cui DiCaprio, pur impegnandosi al massimo, annega nell’inconsistenza impalpabile d’un anodino personaggio un po’, come Quentin, troppo piccino e viziatino o forse, paradossalmente, prematuramente ingrigitosi, immalinconitosi e gravemente rincoglionito.

Brad Pitt, forse vincerà l’Oscar. Ma, a dirla tutta, recitò meglio in Ad Astra, film peraltro bruttissimo. E ho detto tutto.

Qui invece esibisce la sua bellezza civettuola con svergognata, imbarazzante far da virile oca.

Oca dai languidi occhi e dal fisico grezzo, asciutto e lercio che simpaticamente cazzeggia e nel nulla, però, non galleggia.

Stendiamo un velo pietoso sulla Robbie. Decisamente diversa da Sharon Tate e che, esornativa, coloratissima eppur a livello prettamente recitativo assai incolore, balla solamente in maniera puttanesca per lo sguardo allupato dello spettatore, sì, arrapato eppur ancora una volta da Quentin coglionato.

Devo constatarlo con enorme malincuore, è una pellicola fake che puzza lontano un miglio di fetore e che per niente emoziona né tocca sensibilmente i nostri cinefili cuori.

Sì, Quentin è rintronato ma il suo ostinato ammiratore, oltre a essere parimenti rimbambito, accetta passivamente ogni presa per il culo a suo danno, praticatagli da Quentin oramai auto-inculatosi.

Gustandosi masochistico, appunto, quest’enorme stronzata sconfinata.

Un film pessimo, un’oscenità.

Una merda.

Ignobile aria fritta, sterminata, aridissima vacuità. Ritirati, Quentin.

Come mai, infine, Damon Herriman funziona alla grande nei panni di Charles Manson nella seconda stagione di Mindhunter e invece qui la sua interpretazione appare solamente accessoria, anzi, macchiettistica e, in ogni sua accezione, ben più grottesca e peggiore? Perché Quentin, appunto, avrebbe dovuto girare un film retorico e nostalgico su Hollywood, sui suoi scheletri nell’armadio, sulle sue tramontate passioni e sui suoi mostruosi misteri così come avrebbe fatto David Fincher. Non perdendosi in chiacchiere e in sterili manierismi. Andando dritto al sodo in modo coeso, centrato e non dispersivo anziché, appunto, perdersi nella preoccupante indecisione se ritrarre la poesia del Cinema che con c’è più o edulcorare il suo insostenibile filmetto di tre ore mal dialogate, soporifere e piene d’inflazionati riferimenti, di ovvi cliché e ammantandole colpevolmente d’una insopportabile retorica e d’un fiacco retrogusto falsamente dolceamaro che non gli è affatto congeniale. Sì, non posso pretendere che un regista giri il film che desiderai che avrebbe girato secondo i miei intimi e più reconditi desideri ma posso almeno chiedere a Quentin di non inzaccherarci l’anima e la mente con questa sconcia boiata scontata che vorrebbe essere romantica e invece pare davvero, ahinoi, la pietra tombale più triste d’una sua carriera oramai inevitabilmente alla deriva, sì, naufragata.

Devo esserti lapidario, Quentin, dunque debbo senza i tuoi fronzoli, eh già, liquidarti in modo diarreico. E insuperbirmi nello stroncarti come Fonzie. Il tuo film da strapazzo sarà candidato a molti Oscar ma, tolto il fatto che, a eccezione probabilmente di Brad Pitt, non ne prenderà uno, Tarantino, dovresti finirla di fare tu stesso la statuina dorata e la bella figa come la Robbie. Qui, tutta impomatata e perfino troppo truccata.

Al tuo film do l’insufficienza piena, un bel 5. Altro che dieci e lode, anzi, sette. Se continuerai così, l’ospedale t’aspett’.

di Stefano Falotico

Storia di un matrimonio (Marriage Story), recensione

Come sapete, dalla scorsa settimana, è disponibile su Netflix uno dei film più celebrati dell’anno dalla Critica statunitense, vale a dire Storia di un matrimonio (Marriage Story).

Una delle pellicole che certamente gareggerà in prima linea ai prossimi Oscar, già menzionata in tutte le categorie principali dai maggiori premi, appunto, pre-Academy Awards. Avendo già ricevuto ben 6 nomination ai Golden Globe e tre candidature ai prestigiosissimi Screen Actors Guild Awards.

Scritto e diretto da Noah Baumbach e interpretato da due attori in forma, Adam Driver e Scarlett Johansson.

In Concorso alla 76.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ove, dobbiamo ammetterlo, non si pensò che avrebbe ricevuto susseguentemente i plausi adesso riconosciutigli pressoché unanimemente, venendo infatti snobbato da qualsiasi premio, Storia di un matrimonio, chiariamolo subito, è un bel film, certamente, ma è stato ampiamente sopravvalutato.

Almeno questa è l’impressione suscitatami dopo averlo visto.

Storia di un matrimonio ricalca, in forma aggiornata ai tempi attuali, una vicenda sentimentale e intimistica, invero un po’ dolciastra e buonista, à la Kramer vs. Kramer, di una coppia divorzianda titubante se separarsi o no poiché v’è di mezzo il figlio piccolo. Una coppia forse ancora innamorata che comunque si troverà a battagliare legalmente.

Lui, Charlie (Driver), è un regista teatrale assai stimato nel suo ambiente intellettuale, lei, Nicole (Johansson), è un’attrice, spesso sua musa ispiratrice, logorata dallo stress e dall’impietosa, severa freddezza, in campo professionale e non, che suo marito, poco magnanimo recentemente nei suoi riguardi, le riserba con duro, puntuale, insopportabile e distaccato cinismo.

Questa coppia, angustamente soffocata dai loro esistenziali patemi e forse oramai prosciugata passionalmente, saprà riconciliarsi, nonostante tutto, dimenticando le reciproche acredini e stemperandole in un caldo, romantico e al contempo miracolistico ritorno di fiamma insperato e soprattutto disperato?

Non ve lo sveleremo, ovviamente.

Noah Baumbach, come sempre, piace molto al pubblico radical–chic. Così si diceva sino a un paio d’anni fa ma anche quest’espressione è divenuta velocemente desueta.

Baumbach allestisce un’altra pellicola robustamente influenzata da Bergman e debitrice degli psicodrammi newyorkesi di Woody Allen.

Ma Baumbach, a mio avviso, non possiede però il liturgico, straniante senso della metafisica tragicità di Bergman, tantomeno, per quanto i suoi dialoghi siano formalmente, egregiamente scritti e recitati con dovizia, non è e non sarà mai Allen. Cioè, è forse troppo autocompiaciuto nell’essere conscio di avere un discreto, appezzabile talento ma è privo di quella verve e di quell’innata, non calcolata, bensì spontanea, adorabile, delicata vena poetica squisitamente autentica e appassionatamente esilarante, surreale e magica di Allen. La presenza, nel cast, di Alan Alda non basta.

I suoi film sono deliziosi, sì, ma si dimenticano anche facilmente in fretta. In poche parole, si lasciano vedere con godibilità e scorrono, nonostante le loro lunghette durate spesso al di sopra della media, con estremo piacere. Ma non entrano nell’anima davvero né perturbano o divertono sin in fondo.

Malgrado l’impegno, la sofisticatezza delle loro agre e tenere sceneggiature eleganti, a dispetto della loro grazia stilistica, danno sempre l’impressione di essere troppo studiate e scialbamente riciclate da precedenti illustri già sopra citativi. Loro, sì, personalissimi, eccentrici e semplicemente superiori.

Storia di un matrimonio è allora un film drammatico dal passo lieve con molti momenti da commedia leggera, con numerosi passaggi umoristici e perfino gustosamente divertenti, che pare in molti punti addirittura una rilettura dei film morbidamente contemplativi di Sofia Coppola. Infatti, la Nicole impersonata, non senza qualche sbavatura, da Scarlett Johansson, sembra una Liv Ullmann rigeneratasi in una donna più giovane e bionda-castana, ovvero la stessa Johnasson (re)incarnatasi a sua volta nella versione matura della sua celeberrima Charlotte di Lost in Translation.

Adam Driver è bravo, molto bravo ma, se dovesse vincere l’Oscar, rubandolo a Joaquin Phoenix di Joker, rimarremmo assai perplessi.

La sua presenza scenica è imponente e Driver dimostra di sapersi destreggiare, con lodabile istrionismo e buona duttilità, fra toni puramente solenni, riflessivi, ponderosamente mesti e attimi scanzonati o solo più leggiadri, se non perfino soavi, commoventi o scherzosi.

Ma la sua performance, per quanto ottima, non vale comunque la potenza dell’interpretazione di Phoenix.

Per quanto riguarda i non protagonisti, invece, Laura Dern gigioneggia ma forse non giganteggia come s’è detto, Ray Liotta è simpatico e vive del suo fascinoso, strambo carisma.

Dunque, Storia di un matrimonio è un film da vedere, senz’ombra di dubbio.

Ma siamo lontani veramente dalla frettolosa nomea di capolavoro che la Critica gli sta esageratamente appioppando.

I capolavoro sono altri.

E, come già sopra dettovi, i migliori film di Allen sull’argomento, come per esempio Mariti e mogli, sono di un’altra categoria.

di Stefano Falotico

Intervista a Giulia Di Quilio a cura di Stefano Falotico

intrepidi avventurieri delle nostre impavidità e dei nostri arditi sogni cinematografici più roboanti, scintillanti e gloriosamente ribaldi.

Oggi, mi sento onorato a intervistare una donna dal fascino straordinario senza pari, l’esuberante, sfolgorante Giulia Di Quilio.

Attrice oramai consolidata dalla venustà perfino imbarazzante per come, magneticamente estasiante, grazie alla perfetta sua slanciata fisicità inaudita, in virtù del suo carisma avvolgente, dei suoi ipnotici occhi lucenti, della sua versatilità impressionante e della sua simpatia contagiosa, sta sempre più imponendosi in maniera mastodontica, energicamente intemerata e fastosamente elegante nel mondo del burlesque, del Teatro e del vivo Cinema nostro italiano, volteggiando nel primeggiare, suadentemente irresistibile, al di sopra di altre sue colleghe che, dinanzi a lei, onestamente sfigurano.

In quanto Giulia possiede, per sua forte, innata natura, una raffinatezza stupenda sprigionata nella e dalla sinuosa soavità della sua bellezza marmorea da rossa donna meravigliosa innamorata della vita. Dolce e magicamente rosea.

Un amore così sentito che possiamo respirarlo, osservandola nel suo sguardo. Deciso, pregno della sua indubbia personalità inattaccabile e romanticamente guerriera del suo prode destino d’attrice oramai navigata in cerca, com’è giusto che sia, sempre di nuovi progetti entusiasmanti e di nuove prospettive lavorative artisticamente proficue.

– Giulia, non ti porrò le solite domande sulla tua carriera. Chi ti segue, come me, oramai conosce a menadito il tuo excursus artistico e mi parrebbe pleonastico, oltremodo ripetitivo, ripassarlo in rassegna.

Preferisco porti delle domande più, diciamo, inusuali e maggiormente centrate su ciò che Giulia Di Quilio è al momento, su quali saranno i suoi prossimi progetti.

Anzi, Giulia, se ti va, a briglia sciolta sei liberissima di raccontarci ciò che più ti aggradi. Lascio a te la parola, dunque…

– Wow!

Che introduzione pazzesca!! Grazie, Stefano!

Partiamo dalla fine. Dal Calendario! È da qualche giorno arrivato in vendita, rigorosamente online, il mio calendario 2020.

Ti dico subito che ne sono molto orgogliosa, è un progetto interamente realizzato da me: sia la scelta delle foto, che appartengono a servizi fotografici realizzati da dieci fotografi differenti, sia la grafica, che la produzione e la distribuzione.

È stato molto divertente per me creare da sola questo piccolo business. Era la prima volta perché in passato ho realizzato calendari commissionati da aziende nei quali ero semplicemente “la modella” o al massimo “la testimonial”. Stavolta sono stata imprenditrice io stessa e questa cosa mi ha dato molta soddisfazione.

Passiamo poi alla domanda che mi fanno più spesso in questi giorni: perché un calendario?

Non è un genere superato? Ebbene, in realtà, i calendari si fanno ancora e si faranno sempre e sono diventati, ormai, un vero e proprio “genere”. Non c’è più il morbo degli anni novanta, i tempi sono molto cambiati e, più che essere una roba di feticismo erotico, sono diventati un prodotto da collezione, un oggetto quasi personalizzato che ha un suo valore estetico, artistico e di esclusività, oltre al rapporto diretto con il pubblico di riferimento, ovvero i miei fans!

Ecco, questo è il punto. È un oggetto molto apprezzato dai fan che hanno la possibilità di avere un oggetto davvero esclusivo a loro dedicato.

Senza il loro supporto, non sarebbe stato possibile! E sentire il loro entusiasmo verso questa mia iniziativa mi ha dato molta carica!

Per quanto riguarda i prossimi progetti, sarò in tournée con il mio spettacolo:

Un Passato senza Veli – Le grandi dive del burlesque a metà tra prosa e performance, tra elegia e affabulazione, per far rivivere i destini e le storie (complesse, struggenti, imprevedibili) delle pioniere dell’arte dello “Strip” perlopiù sconosciute nel nostro Paese (puoi acquistare i biglietti dello spettacolo dal mio sito www.giuliadiquilio.it). Inoltre sul versante cinematografico, ho in uscita per la prossima primavera il film Il Quaderno nero dell’amore tratto dall’omonimo romanzo di Marilù Manzini.

Solo per vendetta di Roger Donaldson con Nicolas Cage, recensione

SEEKING JUSTICE, (aka JUSTICE, aka THE HUNGRY RABBIT), Nicolas Cage, 2011, ph: Alan Markfield/©Anchor Bay Films

Vogliamo recensire per voi una pellicola passata piuttosto inosservata quando uscì, ovvero Solo per vendetta (Seeking Justice) di Roger Donaldson con Nicolas Cage, January Jones e Guy Pearce.

Realizzata con un budget veramente molto basso per gli standard hollywoodiani, cioè solamente 17 milioni di dollari, fallì totalmente al botteghino.

Gli spettatori, difatti, disertarono le sale che la proiettarono e la Critica, parimenti, non le fu affatto benevolente. Tant’è che, a tutt’oggi, metacritic.com le assegna un decisamente insufficiente 38% di medie recensorie, sicuramente una valutazione poco onorevole.

Nicolas Cage, inoltre, poté persino negativamente fregiarsi (ovviamente siamo sarcastici) di una candidatura ai Razzie Award per la sua interpretazione, sfiorandone la triste vittoria poiché sconfitto ai punti, diciamo, da Adam Sandler d’Indovina perché ti odio, venendo addirittura candidato nello stesso anno anche per un’altra sua performance poco amata e, potremmo dire, complementare e gemellare. Quella di Ghost Rider: Spirit of Vengeance.

Ma Solo per vendetta, distribuito qui da noi dalla Eagle Pictures il 2 Settembre del 2011, è davvero così brutto come si dice in giro? Anzi, nemmeno lo si dice in giro perché, come si suol dire, eh eh, di questo film pochi ne sono a conoscenza.

Perdonateci i nostri giochi di parole, intrisi di goliardica spiritosaggine ma è vero, Solo per vendetta è un film pressoché misconosciuto.

Nemmeno gli aficionado del mitico Nic Cage lo citano mai quando, in preda alla magnificazione del loro idolo, adorano enumerare le sue interpretazioni meno riuscite ma menzionabili in quanto da lui esibite senz’alcuna vergogna ma guascona sfrontatezza nei cosiddetti suoi guilty pleasure. A loro modo indimenticabili.

Pensate invece che il dizionario dei film Morandini gli assegna ben tre stellette e mezzo, definendolo il miglior film dell’australiano Roger Donaldson (Senza via di scampo, Cadillac Man, White Sands, Specie mortale, Thirteen Days, Indian – La grande sfida). Regista sicuramente non eccelso, vale a dire un perenne mestierante che, nel corso degli anni, s’è districato fra pellicole, spesso action, di puro intrattenimento decoroso senza però mai elevarsi allo stato di cineasta di significativo rilievo. Regista però, al contempo, nient’affatto disprezzabile, capace infatti di realizzare pellicole di genere forse non memorabili o annoverabili fra le migliori della storia, però corroborate di robusta efficacia e soventemente molto godibili.

Ecco, Solo per vendetta, se giudicato sotto questa prospettiva, cioè se visto come film senza troppe pretese, si rivela senz’ombra di dubbio un buon thriller di serie b della durata di un’ora e quarantacinque minuti che scorrono senza un attimo di tregua e c’incollano alla sua visione, tutto sommato soddisfacendoci e cinematograficamente saziandoci.

Trama:

Will Gerard (Nicolas Cage) è un professore di letteratura, felicemente sposato con la sua dolce e adorata moglie Laura (January Jones).

La loro vita coniugale, straordinariamente amorosa e sentimentalmente idilliaca, pare scorrere assai piacevolmente.

Sino a quando, durante una cupa notte, Laura viene aggredita e stuprata senz’apparente ragione da un uomo, rimanendo viva per miracolo.

Quella sera, Will aveva incontrato un suo amico e collega per giocare assieme a lui a scacchi.

Ovviamente, una volta appresa la terribile notizia dell’aggressione subita ai danni di sua moglie, si reca sconvolto in ospedale per sincerarsi delle sue condizioni.

Lei, per l’appunto, non è morta ma ha riportato delle fratture multiple e il suo viso è profondamente segnato da vistose ferite.

In sala d’attesa, Will viene avvicinato da un misterioso personaggio di nome Simon (Guy Pearce). Il quale si presenta a Will come il direttore di una segreta organizzazione in grado di uccidere ogni colpevole di gravi reati, come quello subito da Laura, in maniera rapidissima, senza che le vittime debbano perciò logorarsi in processi estenuanti e lunghissimi per cui spesso, peraltro, i criminali vengono assurdamente assolti a causa di scarsi indizi e/o prove contro di loro.

Simon offre una proposta indecente a Will. La sua organizzazione ammazzerà l’aggressore, da essa già subito identificato, in cambio di favori.

Will, assalito dalla confusione, ancora scioccato dall’agghiacciante evento occorso a sua moglie, accetta il patto propostogli da Simon.

Incosciente che, da quest’istante fatale in poi, verrà inconsapevolmente trascinato in un pericoloso gioco di gatto col topo ove Simon, da sadico manipolare del suo destino, rappresenterà per Will una sorta di strozzino malvagiamente burattinaio. Aspirando l’ignaro Will in una torpida, paurosa spirale di oscure macchinazioni, neri intrighi e spettrali omicidi.

Se la presenza nel cast di Guy Pearce è accessoria eppur iconica e memore del ben più sofisticato Memento, imponendosi comunque per scenica forza magnetica, irresistibilmente diabolica, Nicolas Cage si dimostra in tal caso altrettanto carismatico.

Infatti, recitando con la sordina, dunque tenendo in bilanciato controllo il suo non sempre apprezzabile, caratteristico overacting, pur non risultando sinceramente credibile nei panni di un’insegnante che declama ai suoi studenti alcuni celeberrimi sonetti di Shakespeare, stavolta è in parte e in palla.

Calibrando, infatti, con giustezza mimica le sue classiche, grottesche e fastidiose smorfie, qui invece armonicamente collocate al posto giusto e distillate con estrema moderazione, ha donato al suo personaggio un’intensa, incisiva statura drammatica da uomo che, ferito a morte, pur di soddisfare la sua sete di vendetta è stato ingenuamente pronto a un azzardato, adrenalinico gioco più grande di lui che gli ha divorato e spezzato l’anima in maniera, potremmo dire, tachicardica e “mozzafiato”.

Solo per vendetta è insomma, per noi, un bel film. Checché se ne dica. Un film compatto e appassionante che, senza fronzoli o superflui e deleteri intellettualismi, va dritto al sodo.

Un appagante prodotto che, sebbene non brilli per originalità, sa comunque ammaliarci in virtù anche della tetra e avvolgente fotografia volutamente da anni ottanta di David Tattersall (Il miglio verde, Con Air di Simon West e Next di Lee Tamahori con lo stesso Cage, Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma).

Curiosità: il titolo di lavorazione era The Hungry Rabbit Jumps. Naturalmente più strampalatamente originale di quello assai banale e generico poi affibbiatogli. The Hungry Rabbit Jumps, fra l’altro, è la frase pronunciata sino allo sfinimento da Guy Pearce, la frase chiave alla base dell’intricato rebus della trama del film stesso.

di Stefano Falotico

Dolemite Is My Name, recensione

Oggi recensiamo un film targato Netflix, ovvero Dolemite Is My Name con Eddie Murphy, uscito da pochissimo su tale piattaforma di streaming, la più famosa e utilizzata al mondo.

Dolemite Is My Name è un film davvero meritevole passato, ahinoi, un po’ ingiustamente sotto silenzio qui in Italia. Ove, sinceramente, se n’è ancora sentito parlare poco. A torto poiché, ribadiamo, Dolemite Is My Name, diretto dal valente Craig Brewer (Footloose) e scritto da Scott Alexander e Larry Karaszewski, coppia di mirabili sceneggiatori già al servizio di notevoli, pregevoli opere del compianto Milos Forman (Man on the Moon) e di Tim Burton (Ed Wood), è un film assai divertente oltre che, sotto molteplici aspetti, fortemente rilevante.

In primis, il suo merito maggiore è quello di aver permesso al grande Eddie Murphy, dopo tanti anni di oblio recitativo e di prove alimentari in film non degni della sua carismatica caratura da insuperabile attore brillante, di tornare ai suoi livelli più altamente qualitativi ed esilaranti.

Murphy, infatti, dopo essersi sprecato in tanti filmetti di quart’ordine negli ultimi anni, non azzeccandone praticamente nessuna, come si suol dire, qui è in stato di grazia e ritrova la verve dei suoi tempi migliori, rispolverando e tirando fuori dal suo cilindro (ed è il caso di dirlo, dato che il personaggio da lui interpretato lo indossa, eh eh) e dalla sua manica o, per meglio dire, dal suo manico attoriale, un gran bell’asso sfolgorante.

Permetteteci questo gioco di parole metaforico come se ci trovassimo dinanzi al suo jolly rubamazzo d’una scaltra partita a poker.

Sì, perché il personaggio incarnato da Murphy, così come v’esplicheremo nelle righe seguenti, potremmo perfino accomunarlo, di raffronti, parallelismi e similitudini meta-cinematografiche, nientepopodimeno che ad Arthur Fleck/Joaquin Phoenix di Joker nella sua versione possibilmente, antiteticamente vincente.

Cioè se Fleck, dinanzi al tavolo da gioco della vita, perse disgraziatamente tutto, impazzendo e adirandosi oltremisura a mo’ di reazione esplosiva nei riguardi di una sua intera esistenza che si rivelò enormemente sfortunata, il personaggio di Eddie Murphy, al contrario, in forma similmente speculare ma contrapposta, fortunosamente a lui più favorevole e di successo, dopo tante sventure e sciagurate vicissitudini al limite dell’involontariamente ridicolo, riuscì miracolosamente a risalire la china e ad agguantare, potremmo dire, il suo Re per una notte.

Questa infatti è la trama di Dolemite Is My Name:

uno stand-up comedian senz’arte né parte, vale a dire il tragicomico, realmente esistito Rudy Ray Moore (Murphy), è il vicedirettore d’un modesto negozio di dischi.

Insoddisfatto del suo lavoro, sogna da sempre di sfondare nel mondo della musica e dell’intrattenimento da cabaret ma le sue incursioni in entrambi questi settori si sono rivelate puntualmente fallimentari.

Rudy però, malgrado le continue, umilianti delusioni infinite, non demorde e non vuole darsi assolutamente per vinto.

Assistito dalla buona sorte, per lui accade veramente l’imponderabile più straordinario. Durante una sera, incontra per caso in strada un barbone. Un pazzo delirante e un sobillatore mitomane che, per via della sua assurda follia, paradossalmente attira la sua curiosità.

Il clochard, farneticando a più non posso, racconta a Rudy di un fantomatico, da lui totalmente inventato personaggio fantasiosamente leggendario a cui ha appioppato il nome di Dolemite.

Rudy inizialmente prende, ovviamente, questa storia per un’allucinata scempiaggine partorita dalla mente alienata di un homeless alla deriva.

Riflettendovi però sopra, riciclando le mille storie surreali narrategli dal barbone, decide di dare vita proprio lui stesso al mitico Dolemite.

Riciclandosi come commediante d’avanspettacolo volgarissimo ma irresistibile.

Ottiene inaspettatamente un successo strepitoso. Tant’è che, di lì a poco, Rudy incide dei dischi e gira perfino un film talmente imbarazzante, un guilty pleasure così inguardabile, impresentabile e orribile da diventare addirittura un cult irrinunciabile.

Insomma, incredibile ma vero. Dolemite, il personaggio creato dalla fervida immaginazione di un poveraccio, è divenuto un character in carne e ossa, anzi, per meglio dire l’incarnazione sfavillante, senza macchia né paura, di tutti i sogni finalmente concretizzatisi di Rudy.

Dolemite Is My Name è un film bellissimo e imperdibile.

Omaggio alla blaxploitation e al Cinema trash ove a farla da padrone è un Murphy scatenato in forma splendente.

Per lui si parla di candidatura pressoché sicura ai Golden Globe.

Affiancato da un cast egualmente in palla in cui spicca un inedito e sorprendente Wesley Snipes, anche lui bravissimo, nell’ingrata parte di D’Urville Martin.

Un biopic coi fiocchi. Anzi, col papillon, eh eh.

Non esistono, in verità, ragioni oggettive per non guardare questo film.

È perfetto sotto ogni punto di vista e sa unire il divertimento più intelligente a dolenti riflessioni caustiche sul grottesco senso della vita.

L’unico motivo che potrebbe indurvi a desistere dal guardarlo è forse la durata.

Due ore infatti, per una semplice commedia, sono troppe.

Dolemite Is My Name, se fosse stato probabilmente sforbiciato di almeno quindici minuti, ne avrebbe giovato in snellezza e compattezza.

Ma anche nella sua completa, a volte dispersiva, frammentaria interezza, rimane un film di enorme brillantezza!

Con un Eddie Murphy di sicura, imbattibile destrezza.

di Stefano Falotico

Exitium, recensione del cortometraggio di Giorgio Fraccon

Exitium is a new short surreal experience created by a group of passionate film lovers with a limited budget and directed by the young amateur Giorgio Fraccon, co-founder of Silly Mountain together with Luca Spadon and Giuseppe de Nicolo. Even though it could appear apparently meaningless, Exitium hides however a deeper significance, full of concealed messages and symbolism. It’s up to the spectator to understand and interpret it. There is no wrong or right solution as long as you enjoy our final work. Some of the song you’ll hear in the video are subject to copyright and are taken from our beloved group Boards of Canada. For that reason, we WON’T monetize the product, in order to respect the mentioned artists. Credits (in alphabetical order): Alessia Andreoli – Actress/Make Up/Costumes Andrea Colacicco – Screenwriter Anna Crepaldi – Director of Photography Giorgio Fraccon – Director/Screenwriter Pietro Grisotto – Actor Luca Bardelle – Composer Luca Spadon – Actor A special thank to our supporters NewsArt.org and Stefano Falotico.

Ebbene, mi sento inorgoglito a essere uno dei primi, se non addirittura il primo in assoluto a recensire l’esordio registico di Giorgio Fraccon, autore del bellissimo cortometraggio che, nelle prossime righe, giustamente elogerò.

Premetto ciò, innanzitutto. Io e Giorgio siamo oramai amici, ci conosciamo da più di un anno e la nostra amicale conoscenza nacque fortuitamente per strane circostanze, per l’appunto, cinefile.

Tempo or sono, inserii infatti su Facebook un annuncio inerente la notizia secondo la quale, presto, avrei pubblicato un saggio monografico su John Carpenter.

Ecco, Giorgio colse la news al volo. Essendo come me fan del maestro John, eccitato all’idea di poter leggere un libro dedicatogli, in privato mi contattò per conoscere la data esatta dell’imminente pubblicazione. Poiché mi confidò che certamente l’avrebbe immediatamente acquistato.

Una volta pubblicato il mio libro, Giorgio fu di parola e lo comprò all’istante. Peraltro, fu il primo a leggerlo.

Terminata la lettura, dopo avermi personalmente riferito cosa ne pensasse in lunghi, entusiastici scambi vocali su WhatsApp, decise di scriverne una recensione sulla rivista online per cui regolarmente collabora, NewsArt.

Tessendone nuovamente, qui lo ringrazio ancora, le lodi in un suo articolo splendidamente curato e assai pertinente.

Cosicché, qualche mese fa, mi mostrò l’anteprima esclusiva, diciamo, del suo primo corto. Vale a dire Exitium.

Ne visionai una versione parzialmente provvisoria.

Naturalmente, prima che Giorgio completasse, limasse, sistemasse e approntasse la versione che oggi possiamo vedere pubblicata su YouTube, non potei scriverne in merito. Ora, posso.

Exitium mi stupì fin dall’inizio. Uno short movie, a mio avviso, geniale nella sua ermetica compattezza.

A detta dello stesso Giorgio, Exitium è una personale rielaborazione del suo concetto di malattia mentale. Un allegorico trip visivamente affascinante, volutamente incomprensibile e nonsense. Come lo è difatti la malattia mentale. Poiché, chi ne soffre non viene dagli altri compreso. Gli altri a cui la sua rilevante stranezza, la sua peculiarità psicologica, potremmo dire, anomala o comunque non in linea con ciò che viene considerato, nel pensare comune, la normalità, appare disturbante e appunto insensata.

Un cortometraggio che potrebbe ricordare, malgrado la differenza di minutaggio e i dovuti distingui, Eraserhead di David Lynch.

Sì, un piccolo gioiello tetro e suggestivamente onirico, magneticamente d’impatto.

Essendo un corto, vista la sua brevità, mi pare doveroso non soffermarmi pedissequamente a narrarvi la trama. Anche perché trama, effettivamente, non c’è. Se non nelle oscure, meandriche intelaiature sfuggenti di quest’uomo che per il mondo pare non esistere, invece è forse lui a vivere nella sua cupissima, magnifica realtà immaginifica. Talmente proiettato in sé e nei suoi fantasmatici, imprendibili ghirigori intrapsichici da racchiudere il battito del mondo nella sua anima apparentemente dissociatasene, alienata e contorta.

Invero senziente, in sé stesso avvolgente, enigmaticamente imperscrutabile perfino per la sua stessa inafferrabile mente.

di Stefano Falotico