Racconti di Cinema – Crazy Heart

Ebbene, oggi voglio parlarvi di un film del 2009, Crazy Heart, opera prima di Scott Cooper, regista alquanto inclassificabile, almeno al momento, che ha appena diretto Hostiles con Christian Bale, attualmente sui nostri schermi, e prima Out of the Furnace sempre con Bale, e Black Mass con Johnny Depp. Dicevo… inclassificabile. Sì, perché per come si sta definendo la sua carriera, il suo Cinema non è ben identificabile, almeno in termini autoriali. È insomma un autore, possiamo inquadrarlo in questa nomea, o è, a meno che in futuro non ci smentisca, “solo” un diligente metteur en scène particolarmente bravo a dirigere gli attori che, infatti, puntualmente per le loro interpretazioni nei suoi film ricevono grandi plausi e le cui performance vengono valorizzate appieno da una regia, appunto, che li mette al centro nella storia e li fa rifulgere, glorificandoli?

E quest’opus numero uno dimostra esattamente questo assunto. Un film alquanto convenzionale con una vicenda già vista parecchie volte, il cui valore sta essenzialmente nella bellissima, tenera e profonda prova d’attore di un Jeff Bridges al massimo del suo splendore decadente, un cantante country sulla via crepuscolare del tramonto, che ha cinquantasette anni, beve come una spugna, è incallito tabagista ed è costretto, per sbarcare il lunario, a esibirsi in balere scalcagnate e sordidi localacci in New Mexico.

Jeff Bridges appare in tutto il suo corpaccione sudaticcio e ubriaco sin dalla primissima scena, e subito torna alla memoria il suo mitico grande Lebowski, perché lo vediamo addentrarsi sgangheratamente in un bowling. Non ordina però stavolta White Russian, ma va matto per la sua irrinunciabile McClure’s. Una bevanda fictional, sì, immaginaria, inventata apposta per il personaggio del suo film perché pare che un whiskey di questo nome non sia mai esistito. E dopo poco capiamo che, col Drugo, questo personaggio di Jeff Bridges, che si chiama Bad Blake, a parte il look, non ha molto in comune. Il Drugo era un uomo sostanzialmente felice seppur nullafacente, un eterno, infantile sognatore un po’ debosciato, Bad Blake invece è un uomo che profuma di genuina amarezza, quella della vita consumata grezzamente nelle bettole e nell’America sconfinata delle ballate romantiche e un po’ civettuole.

Bad Blake è stanco, si trascina di locale in locale come un fantoccio ambulante, e si regge in piedi solo grazie al suo accattivante carisma da cantante melodico. Sta per essere soppiantato da una giovane stella, Tommy Sweet (Colin Farrell), ed è un uomo che pare non abbia più molto da chiedere alla vita. Sin a quando conosce una giornalista avvenente che lo intervista. Immediatamente fra i due scatta un’elettrizzante chimica ed è amore a prima vista. Grazie a lei e al suo bambino, Bad Blake si redimerà, ma forse sarà troppo tardi, perché non si può tornare indietro e di quest’amore tanto sincero quanto fuggevolissimo rimarrà solo un candido, bel ricordo.

Distribuisce la Fox Searchlight, già artefice del successo, soltanto l’anno precedente, dell’analogo The Wrestler, il film Leone d’Oro a Venezia di Aronofksy che fruttò a Mickey Rourke uno strameritato Golden Globe e lo portò a sfiorare l’Oscar. A mio avviso, un po’ ingiustamente soffiatogli dallo Sean Penn di Milk. Sì, sono parecchie le somiglianze e le specularità con The Wrestler e chi è specializzato nei raffronti e nei parallelismi potrà sbizzarrirsi a giocar di corrispondenze, potrei dire, metacinematografiche. Cambia l’ambientazione, cambia lo scenario e la professione del protagonista ma anche qui abbiamo un ottimo esempio di character study, vivificato nella centralità di uomo rotto dentro che, attraverso l’amore di una donna, continuerà a combattere, soprattutto nel ring dell’esistenza. Questo film di Cooper, oltre all’interpretazione portentosa, rilevante di Bridges, misurata e mai manierata, ha un pregio comunque evidente. In questa storia tenerissima, non si scade mai nel patetismo anche se il personaggio avrebbe potuto indurre alla retorica e a un senso mieloso di caricato sentimentalismo. Bad Blake è un puro, un irrimediabile illuso che crede nell’amore, un uomo che ha un figlio, adesso di ventotto anni, che non rivede da quando il piccolo ne aveva quattro. Ed è dunque delicatissimo, commovente il rapporto di padre adottivo che instaura col bambino della donna. Disperato e catartico. Ed è qui che il film diventa toccante e autentico.

Dove non funziona è nel resto.

Questo film è quasi identicamente ricalcato su Tender Mercies, il film di Bruce Beresford che diede a Robert Duvall il suo unico Oscar. Né più né meno di una piacevole fotocopia. E peraltro il grande Duvall ecco che verso i trequarti della pellicola appare autocitandosi in quella frase che bello vederti… in cui par che si complimenti con Bridges, che lo incarna trasmigrato in Jeff, dunque in Duvall stesso. In un elegante gioco citazionista che si riverbera rimembrante d’attoriali membra sovrapposte, si auto-omaggia in simmetriche anime affettuosamente compenetranti le loro rispettive grandezze.

E non funziona nel personaggio della donna, una Maggie Gyllenhaal che non “stecca” una sola espressione del viso e che ritrae con onesta intensità il suo personaggio, ma il cui personaggio stesso è abbastanza scontato, superficialmente abbozzato e stereotipato per creare davvero emozionalità empatiche nello spettatore.

Insomma un film che non vi deluderà se siete fan di quello che il New York Times definì il più sottovalutato grande attore della sua generazione, il nostro amatissimo Jeff Bridges.

Se invece da un film pretendete giustamente qualcosa di più, resterete delusi perché, anche sull’argomento, esistono e probabilmente esisteranno film decisamente migliori.

Come si suol dire, in questi casi, ottima fotografia, bei paesaggi, una stupenda colonna sonora, con la straordinaria Fallin’ and Flyin’, un Jeff Bridges appunto da Oscar, una confezione impeccabile ma niente di originale e nuovo sotto il Sole.

di Stefano Falotico

Aspettiamo il ritorno di Michael Mann

Il 5 Febbraio del 1943 nasce quello che, a mio avviso, è un genio indiscutibile del Cinema di tutti i tempi.

Ora, a ragione della mia ferrea asserzione, vi consiglio di rivedere il finale del suo magnifico Alì.

Un film che non viene considerato un capolavoro, invece secondo me vi va molto vicino.

Alì, con la i accentata, anche se la dicitura corretta è Muhammad Ali, senza accento ma, visto che questo titanico cognome si pronuncia accentato, Mann inserisce l’accento nel titolo, enfatizzandolo a caratteri cubitali, Alì, sorto dalle ceneri di Cassius Clay. Sì, il film, come si evince dal titolo, non è solo un biopic sul più grande pugile di tutti i tempi, ma una storia di passione sfrenata per la vita, un monumentale inno epico al suo spirito libero, combattivo, giammai domo. Clay che si converte all’Islam, riabbraccia la sua gente e poi sfida l’orso cattivo George Foreman, distruggendo ogni pronostico. Subisce colpi incessanti, sembra sempre sul punto di crollare poi, all’ottava, magica ripresa, finge di essere travolto dai ganci spietati di Foreman, azzarda una mossa spericolata, lo aggira, lo inchioda all’angolo e con una serie impressionante di destro-sinistro micidiali lo annienta.

Un “normale” incontro di pugilato che nello sguardo d’aquila di Mann tramuta, trasmuta in poesia assoluta, con la colonna sonora che lentamente ascende a sigillare un momento elettrizzante, da pelle d’oca, zenit emozionale di ogni romanticismo incontenibile.

Ecco allora che Smith, che non assomigliava al vero Muhammad, diventa incredibilmente credibile nella sua pelle, soprattutto dell’anima, e un irriconoscibile Jon Voight, nei panni di Howard Cosell, scandisce un momento di Cinema da brividi.

È finita, è finita, è finita! È finita! George Foreman è stato messo KO da Muhammad Ali, Muhammad Ali ha fatto l’impossibile. Ha conquistato la corona mondiale dei pesi massimi che gli era stata ingiustamente tolta nel 1967. Che momento nella storia di questo sport, nello Zaire, in Africa.

Un momento esaltante, esaltante…

Poi, comincia a piovere e Ali si terge nella sua carne quasi sacrificata, s’erge a paladino di ogni giustizia, stagliandosi immensamente dinanzi alla sua gente.

Qui allora non parliamo più di Cinema, parliamo di epicità, di Cinema che diventa storia larger than life. E il Cinema di Mann è questo. Ogni suo film non è più solo una semplice pellicola, ma diventa riflessione metafisica, visione prospettica dell’animo umano, filtrato all’apparenza dal Cinema di genere e poi divenendo altro, imprendibile, da Strade violente a Manhunter, dall’Ulltimo dei Mohicani a Heat, da Collateral a Miami Vice sino a Nemico pubblico, i suoi film, come tutti i capolavori che si rispettano, si spezzano, si coagulano e ramificano in molteplici chiavi interpretative, tutte parimenti valide e soprattutto grandiosamente emozionanti. Ed è per questo che vogliamo sapere, assolutamente, quale sarà il suo prossimo film. La biografia di Sam Giancana e Tony Accardo, un western con Hugh Jackman, Agincourt, Enzo Ferrari, o un film sul criminale Paul Le Roux?

Forza, Michael!

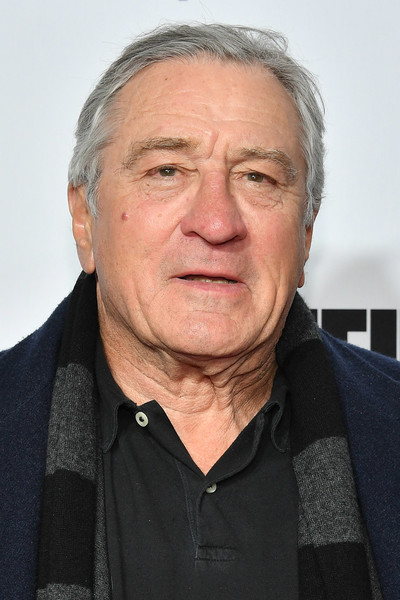

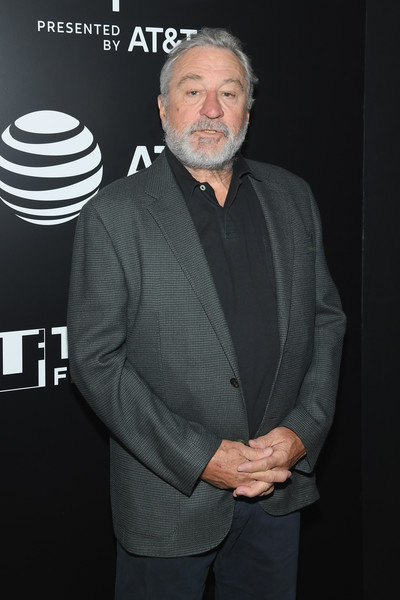

‘SNL’: Ben Stiller & Robert De Niro Have A ‘Meet The Parents’ Reunion As Cohen, Mueller

From Deadline.

The Saturday Night Live cold open is once again keeping on top of the Donald Trump headlines that have been infecting the news cycle since his inauguration — but this time Alec Baldwin is taking a break as POTUS. Instead, the opening had a clever take on the recent Michael Cohen FBI raid that happened earlier week with Ben Stiller as Trump’s lawyer and an equally surprising appearance of Robert De Niro doing his impression of the attorney du jour Robert Mueller.

The clip started with Kate McKinnon giving her Keebler elf-meets-Gollum impersonation of Jeff Sessions and Beck Bennett as VP Mike Pence. The two are stressing over the recent FBI raid of Cohen’s office to which Pence says, “In a couple of months, the President will be back to normal.” Sessions asks, “How’s that?” Pence answers, “Because it will be me.”

As they are talking, Stiller enters as Cohen with his heavy NY accent, criticizing the aforementioned raid. It’s a disgrace,” he said “This whole entire raid is a violation of attorney criminal privilege.”

Sessions then sends Cohen down the hall to talk to someone who would like to speak to him. As he leaves, the two laugh and Sessions says, “I cannot wait to see that dummy burn!

Cut to: a room with a lie detector machine. As Cohen wonders what the hell is going on, De Niro enters as Mueller to a long applause break. As they sit down and Mueller hooks up Cohen to the lie detector machine it’s a straightforward reference to the comedy Meet the Parents which the duo starred.

“If you are innocent you have nothing to worry about,” says Mueller. “How did you like that pee pee tape?”

Cohen is alarmed but Mueller immediately says that he is joking and says, “We’ll get to that later.”

Mueller then asks if Trump paid off Stormy Daniels and when Cohen answers no, the needles on the machine start moving furiously. “I think you’re lying,” says Mueller.

“It was a surprise for Stormy — like a gift…like a rock you throw through a window with a note tied to it that says ‘stop talking’,” says Cohen in regards to the $130,000 pay off he gave to Trump’s alleged adult star mistress. From there, the sketch became the lie detector scene from Meet the Parents — but with Trumpian scandal flair.

At one point, Cohen says, “I just try to milk information out of people.”

“Did you say milk?” asks Mueller. “I have nipples can you milk me?

As Cohen accuses Mueller that his team isn’t against Trump, Mueller admits that they have nicknames for people for everyone in the administration.

“Trump used to be ‘Putin’s Little Bitch’ now it’s ‘Stormy’s Little Bitch,” Mueller admits. He then goes down the list saying that Ivanka’s codename is “Girlfriend” (which gets a round of shockings “Oooohs!” from the audience) while Jared is called “Other Girlfriend.” Don Jr. and Eric Trump are referred to as “Two Fredos.” When Cohen asks his name, Mueller says, “Dead Man Walking.”

Not trying to hide what this sketch was trying to do, Mueller says, “We’re gonna catch all you little fockers!”

Watch a clip from the cold open below.

Dunkirk, recensione

Ebbene, a mesi di distanza dalla sua uscita, voglio parlarvi di Dunkirk di Christopher Nolan.

Vincitore di tre premi Oscar, sulla bellezza di otto candidature, fra cui Miglior Film e Miglior Regia, in patria ha riscosso un clamore critico straordinario, e tutti i critici unanimemente l’hanno definito un capolavoro, osannando l’eccelso lavoro di Nolan e asserendo in tutta certezza che è il suo film più maturo, insomma, un film universalmente acclamato.

Ma a me non è piaciuto, affatto. E non perché io voglia dilettarmi a far il bastian contrario o perché, per puro gesto da iconoclasta ante litteram, a posteriori voglia decretarne il suo fallimento per sollevare la curiosità dei lettori, per irritarli o per attirare visualizzazioni al mio scritto. Semplicemente perché, al di là della solita tecnica sopraffina, campo d’azione nel quale Nolan è comunque maestro assoluto, ancora una volta Dunkirk è l’ennesimo tassello algido della sua filmografia emotivamente fredda e poco rispettosa nei confronti dello spettatore stesso, sballottato in questo tripudio di riprese aeree e subacquee, di esplosioni chirurgiche e frastornato dall’incessante musica invasiva, onnipresente e tetrissima, insopportabile e pedantemente tonitruante di Hans Zimmer. Nolan ancora una volta porta a casa il film e anche gli incassi stratosferici ma, dal punto di vista prettamente autoriale, la sua poetica annacqua e affoga dinanzi alle sue mastodontiche ambizioni mai ponderosamente calibrate, eccessive, e l’ipertrofia sua visiva cola a picco perché nuovamente costruita a tavolino, la sua estetica attinge a quella dei videogame, enfatizzando la spettacolarità più retorica a danno della filodrammatica autenticità, del vero, sentito pathos, e fra scene maestre e momenti che centrano il bersaglio il film però si scompatta in digressioni insincere, e perde quota, mal supportato da personaggi verso i quali non scatta mai empatia, personaggi-manichini privi di spessore, fra un Branagh insipido che scialbamente appare per dare un’aura tragicamente shakespeariana alla narrazione, un Mark Rylance diligente usato a mo’ di Caronte il traghettatore e la cui consistenza psicologica è allucinatamente insulsa, e un Tom Hardy che suona la carica, rimanendo perennemente coperto da una “maschera” che tanto lo fa assomigliare al suo Bane di The Dark Knight Rises. Tre figurine che dovrebbero scandire i punti cardinali di tre momenti temporali speculari e convergenti, topici e centrali ma la cui pallidezza carismatica assume toni di titanica ridicolaggine. E il personaggio focale della storia, o che almeno dovrebbe esserlo, il soldato semplice Tommy (Fionn Whitehead), colui che campeggia nella locandina del Blu-ray, è gelidamente un altro personaggio senz’anima. Non che Nolan non gliela voglia infondere e forgiarlo, ritrarlo come puro in mezzo a una carneficina lupesca, ma non sa tratteggiarlo a tutto tondo, consegnandogli una chiosa finale, pomposa e declamatoria, che lo disumanizza del tutto nel far sì che assurga a scolastico oratore di Churchill. Insomma, commette un’esecrabilità, imbarbarisce la sua giovinezza, ammorbandola nel nobilitarla a principesca quanto irrisoria incarnazione di ogni ideale pacifista e al contempo guerrafondaio. Sì, quelle parole sono tremendamente ambigue e fasulle. Ma come? Per un’ora e mezza hai cercato di rappresentare l’orrore della guerra, Nolan, e poi ti congedi con questo messaggio bellamente, bellicosamente militarista? Con sullo sfondo Tom Hardy, adesso inquadrato a figura intera e con un primissimo piano del viso smascherato, a personificazione della resistenza patriottica che combatterà con coraggio, nonostante le fiamme e i litri di sangue? Monumentale agnizione non dello stoicismo né statuaria raffigurazione della resistenza, ma simbolizzazione stessa della ridondanza enfatica di Nolan. E non è un buon segno quando un film dura solo un’ora e tre quarti circa, e dopo venti minuti cronometri il tempo che manca alla fine, perché le scene non riescono mai davvero ad appassionarti e monotone vengon cadenzate da una fotografia tanto nitidamente impeccabile e pulita, acquosa e plumbea di Hoyte Van Hoytema (altre volte invece efficacissimo, come ne La Talpa), quanto opacamente noiosa. Un Cinema, quello di Nolan, come le immagini del suo Dunkirk, formalmente ineccepibili ma prive di bagliori poetici, di viscerali prospettive immaginifiche. Un Cinema robotico. Un Cinema elegantemente dark e fotogenico a sé stesso, come il vestito sempre ben abbottonato di Kenneth Branagh. Ma vuoto.

DOGMAN (2018) di Matteo Garrone – Trailer ufficiale HD

Il nuovo film di Matteo Garrone, in Concorso al Festival di Cannes 2018. Dal 17 Maggio al cinema. In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l’unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l’amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l’intero quartiere. Dopo l’ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello immaginerà una vendetta dall’esito inaspettato.

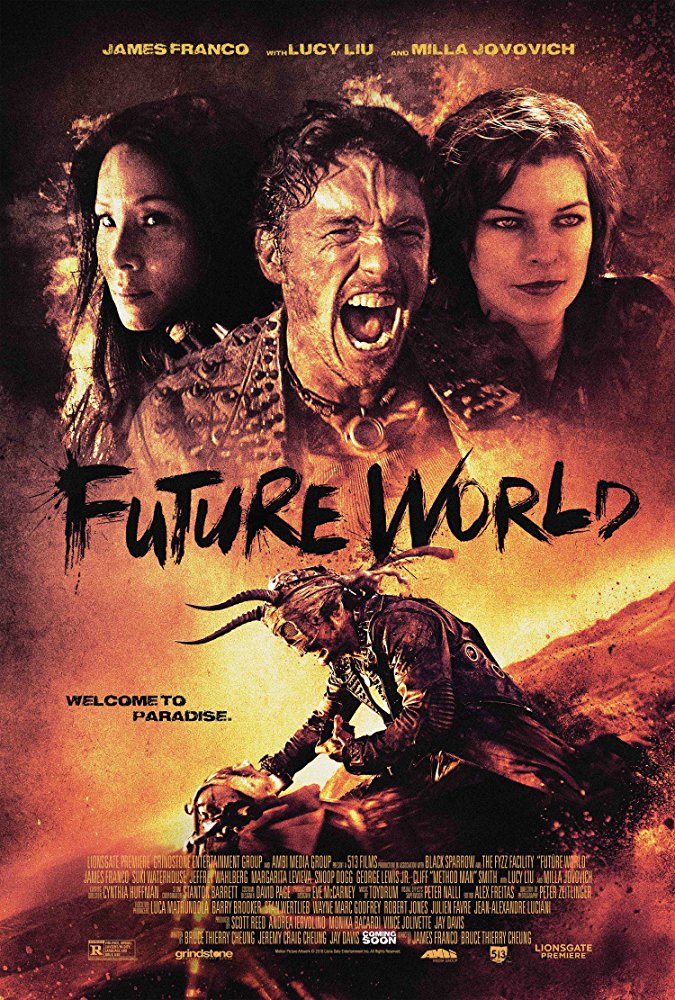

Future World, il trailer del nuovo film di James Franco

In a post-apocalyptic world, where water and gasoline have long since dried-up, a prince from the oasis (one of the last known safe-havens) must venture out to find medicine for the ailing queen (Lucy Liu), but along the way he gets mixed up with the warlord (James Franco) and his robot Ash (Suki Waterhouse), which leads to a daring journey through the desolate wastelands.

FUTURE WORLD is in theaters, on demand & on iTunes May 25th, 2018.

Ebbene, oramai tutti abbiamo imparato a conoscere il poliedrico James Franco, attore indomabile, stacanovista convinto, interprete tra i più prolifici della scena mondiale, e siamo appena reduci dalla sua ultima fatica registica, l’acclamato The Disaster Artist, film per il quale ha vinto il Golden Globe come miglior attore di Commedia, e la cui performance è stata purtroppo volontariamente snobbata agli Oscar, in favore di Denzel Washington, per la vicenda dei suoi presunti abusi sessuali, perché l’America puritana e bigotta non perdona.

Adesso, è pronto a sbarcare nei Cinema, on demand, su iTunes e Amazon il prossimo 25 Maggio, con la sua nuova scoppiettante pellicola, Future World, ispirata alle atmosfere di Mad Max, di cui è nuovamente regista e interprete principale, assieme a un cast eterogeneo formato da Milla Jovovich, Lucy Liu, Method Man e Snoop Dogg.

In verità, in questo caso, Franco dirige assieme a Bruce Terry Cheung.

Il film è distribuito dalla Lionsgate, e state in occhio: è solo il primo dei quattro film del 2018, da attore-regista di James Franco, che infatti ha già pronte altre tre pellicole, Zeroville, The Long Home e Pretenders.

Incredibile, vero?

di Stefano Falotico

Assassinio sull’Orient Express, recensione

Ebbene, oggi recensiamo un titolo che, alla fine dello scorso anno, essendo uscito nel periodo natalizio, ha fatto sfracelli in termini d’incasso, seppure sia stato accolto in maniera discordante dalla Critica soprattutto statunitense, ovvero Murder on the Orient Express, diretto e interpretato dal grande Kenneth Branagh. Che abbandona il suo Bardo, si discosta per un attimo dal suo irrinunciabile Shakespeare, lascia da parte Thor e Cenerentola, e si cimenta però con un altro gigante della letteratura di tutti i tempi, portando in scena l’adattamento dell’omonimo, celeberrimo romanzo di Agatha Christie, su sceneggiatura di Michael Green, che vi aggiunge un piccolo tocco personale, con un prologo ambientato a Gerusalemme, forse per omaggiare un altro libro proprio della Christie, La domatrice, conosciuto anche col titolo Appuntamento con la morte.

Nel 1974, per la regia di Sidney Lumet, come sappiamo, era stata approntata una versione famosissima con un cast all star per una pellicola che fu candidata a molti premi Oscar e fra le cui nomination risuonò quella per il suo attore protagonista, Albert Finney, nei panni dell’investigatore Hercule Poirot, e quella andata all’indimenticabile Ingrid Bergman, l’unica che peraltro poi vinse l’ambita statuetta nella categoria Best Supporting Actress.

Per questa sua versione deluxe, Branagh si ritaglia naturalmente il ruolo principale di Poirot, un Poirot con baffoni brizzolati che assomiglia quasi a una caricatura buffonesca e sardonica, infallibile come sempre, un uomo dall’intuito micidiale, che ama alla follia leggere Dickens e che non sopporta assolutamente, per via della sua maniacale puntigliosità astrusa, le cravatte indossate in maniera potremmo dire asimmetrica, che stonano con la sua millimetrica precisione perfezionista.

E per dar lustro a questa sua versione ha chiamato a raccolta attori altisonanti e prestigiosi che vanno da Johnny Depp a Michelle Pfeiffer, da Willem Dafoe a Penélope Cruz, sin ad arrivare ai suoi fidi Derek Jacobi e alla “regina” Judi Dench, e tanti altri.

Branagh rimane abbastanza fedele alla Christie, seppur concedendosi qualche bizzarra licenza e chi conosce il giallo della nostra sempiterna scrittrice britannica sa che è il classico, lampante esempio di whodunit, cioè una di quelle storie ove al centro della trama c’è un crimine che deve essere risolto, un enigma apparentemente irrisolvibile sul quale, in questo caso Poirot, indagherà, risalendo al colpevole, attraverso tutta una serie d’indizi che ricaverà deduttivamente grazie al suo fiuto e alla sua capacità analitica. Indizi che spesso sono evidenti agli occhi del lettore, in tal caso spettatore, ma che una narrazione fuorviante, colma di digressioni, fa sì che gli sfuggano e che gli si palesino soltanto a soluzione avvenuta.

Branagh, più che un egocentrico e megalomane, è un esclusivista, e infatti anche per questa sua opera si riserva il ruolo centrale per eccellenza, quello per l’appunto di Poirot, ma qui accantona le eccessive e anche fastidiose pretenziosità che avevano contraddistinto le “riduzioni” dei suo beniamini scespiriani, e secondo me centra il bersaglio appieno, dosando sapientemente calibrata suspense e impeccabile direzione attoriale di squadra, per una compagnia di performer affiatatissimi e azzeccati, e a differenza di ciò che può aver pensato la sin troppo superficiale e severa Critica americana, rimasta forse delusa da insistite riprese aeree che sin troppo sbrilluccicano e da uno smodato uso della CGI creata appositamente per riprodurre artificialmente i suadenti e bellissimi scorci paesaggistici che vediamo nel tragitto dell’Orient Express prima che il treno deragli e sia costretto a fermarsi, travolto da una valanga. E realizza senza dubbio il suo film migliore.

Questo suo Orient Express è forse anche un kammerspiel sui generis, tutto ambientato negli interni claustrofobici dei vagoni del convoglio ferroviario, ed è, come quasi sempre avviene con Branagh, altro Cinema teatrale, o meglio Cinema che si teatralizza nella sua forma persino estetica più elegante e mirabile, senza annoiare mai, spettacolare nella sua accezione più positiva e “popolare”, un racconto lieve e cullante, sobrio e maestoso, pieno di carrellate, lunghissimi primi piani, dialoghi taglienti e dolly prospettici, moderno e al contempo fascinosamente retrò.

Branagh riesce a realizzare un film che è allo stesso tempo un prodotto di consumo schietto e compiuto, e infatti il film è stato amatissimo dal grande pubblico, che è accorso in massa a vederlo, senza però rinunciare alle sue ambizioni artistiche, e cogliendo nel segno con la delicatezza di una messa in scena esemplare e raffinata, rilucente così come è la sua interpretazione di Poirot, un eroe tragico attanagliato dal dubbio perenne, un esploratore delle meandriche oscurità dell’animo umano, forse un servo di Dio. E non per niente, per il sottofinale, magniloquente nel suo monologo auto-glorificante, allestisce una specie di banchetto da Ultima Cena, con tutti gli indiziati accusati dalla titanica sua demiurgica detection oserei dire divina.

Una prova sopraffina la sua e spiace, ripeto, che la Critica ancora una volta gli sia stata freddina, precludendogli a mio avviso possibili premi e sbarrandogli la strada per gli Oscar e altri importanti riconoscimenti.

di Stefano Falotico

Racconti di Cinema – Indian. La grande sfida con Anthony Hopkins

Ebbene, oggi voglio parlarvi di Indian, il cui titolo originale completo è The World’s Fastest Indian, scritto e diretto da Roger Donaldson (Senza via di scampo, Cocktail, Specie mortale, etc.), uno di quei registi “artigianali” di cui tutti, forse senza saperlo neanche, avranno certamente visto in vita loro almeno un paio di film, ma che non si può definire un autore e ha sempre lavorato un po’ nell’ombra, realizzando opere spesso inclassificabili, ibride fra il mainstream più commerciale, il semplice film di cassetta, e velleità autoriali comunque indiscutibili ma irrisolte, perché sicuramente la sua filmografia è improntata al Cinema di genere, secco, deciso, senza fronzoli, e le sue sono storie perlopiù di personaggi parsimoniosi che si danno volenterosamente a grandi imprese, ma quasi mai le sue sono opere che raggiungono la vetta della memorabilità, si lasciano vedere con piacere, con gusto, son godibili come si suol dire, ma senz’ombra di dubbio non sono trascendentali né si potranno annoverare come pietre miliari della Settima Arte. E anche Indian non fa eccezione e possiamo tranquillamente annetterlo alla categoria del “discreto”, passabile… senz’infamia e senza troppa lode.

Questo film del 2005, della durata di due ore e 7 minuti, è interpretato da Anhony Hopkins, che torna quindi a lavorare con Donaldson a distanzia di circa un ventennio da Il Bounty, la “versione”, diciamo così, con Mel Gibson.

Qui si narra la vicenda reale di Burt Munro, neozelandese, un uomo anzianotto pieno di acciacchi, con problemi al cuore e perennemente afflitto da un dolorosissimo male alla prostata, che passa la sua vecchiaia quasi sempre in officina, ove da anni sta mettendo a punto una moto da corsa, la sua Indian Twin Scout, perché nonostante l’età coltiva un grandioso sogno, quello di poter andare nelle saline di Bonneville nello Utah per battere il record di velocità. Alla fine, si mette in viaggio per attraversare l’oceano col suo gioiellino e parte alla volta del suo splendente dream. E questo sogno, che pareva impossibile, lui riuscirà immensamente, contro ogni sfavorevole e realistico pronostico, a realizzare, diventando l’uomo più veloce del mondo.

Un film retorico, all’insegna sfacciata di buonissimi sentimenti nel quale, a parte un paio di personaggi marginalissimi, tutte le persone che Munro incontra nel suo cammino si dimostrano gentilissime, care e affabili, e lo stesso Munro viene abbastanza relegato a una bidimensionalità di character dal gran cuore ingenuo e caramelloso ai limiti del rimbambimento, prodigo e caritatevole col prossimo e sempre col sorriso sulla bocca e la battutina filosofica a stemperare le acidità e il cinismo.

Insomma, il film è tutto qua, e quello di Munro è un lungo viaggio on the road in cerca della sua meta invincibile, un viaggio costellato di personaggi bizzarri ma caritatevolmente ineccepibili.

Due inoltre i camei da ricordare, quello sfolgorante di Diane Ladd e quello simpatico, birbantesco di Bruce Greenwood.

Un po’ poco, direte voi. Ma, stranamente, nonostante il retrogusto zuccheroso e insopportabile, il film comunque funziona e in un qualche modo ci appassioniamo alla stramba e peculiare vicenda di Munro. Il merito forse della parziale riuscita del film sta in Hopkins, splendido, misurato, che non “stecca” una sfumatura. D’altronde lo stesso Hopkins, recentemente, quando gli hanno chiesto quali pensa che siano le sue migliori interpretazioni, ha elencato le sue performance in Quel che resta del giorno, Nixon e ha citato, non a torto, secondo me, proprio questo ruolo, Burt Munro in Indian – La grande sfida.

di Stefano Falotico