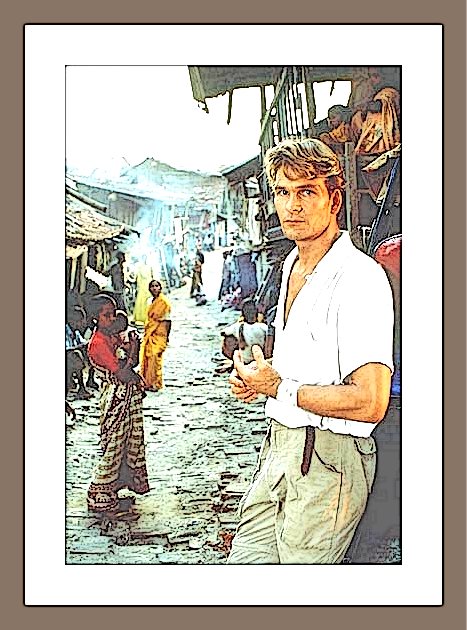

City of Joy (La città della gioia)

di Stefano Falotico

Don’t cry for me…, riscopriremo la gioiosa alba

M’illusi… sì, quando noleggiai il VHS, all’epoca del “datato” 1992, che Patrick Swayze fosse una star sulla rampa di lancio. Fu lui, infatti, assieme a Jodie Foster a presentare il Golden Globe ad Al Pacino per Scent of a Woman. Lui, ballerino torero di Dirty Dancing, inumidente di bacino sudato da duro del Road House ogni acerba Demi Moore nell’osannarlo di sogni erotici alla Ghost.

Ma il tempo gli fu letale e, prim’ancora d’esser divorato dal Cancro mortale nel nostro compiangerlo, Hollywood lo deturpò brutalmente, relegandolo all’anonimato meno sensuale.

Questo film doveva essere la sua consacrazione perché diretto da Roland Joffé, un altro su cui si nutrivan grandi speranze ma qui al primo, grande bluff d’una carriera filmografica dal cammino regressivo.

Tanto la retorica di Mission dosò di suggestivo emozionarci nel calibrarla con classe vigorosa ed elegante delicatezza, quanto qui affogò nella melma, non solo delle bidonville.

Questo Swayze mi ricordava me. Figlio sexy ma inquieto di una madre biologa, la mia biblioteca già traboccava di libri in esubero “polveroso” della mia genitrice, da “Guida Medica” ai prontuari curativi “alla penicillina”, da manifesti cheguevariani alle avventure taumaturgiche, soprattutto per sé stesso, di Marco Polo.

Quindi, sperai in un processo d’identificazione su prima adolescenza nobile, da ragazzo ambizioso di lenire i mali del mondo.

Questa è invece la storia… tediosa, farraginosa, insopportabile e senza pathos d’un medico melodrammatico ma, sebben energico, coriaceo e stoico nel suo sogno utopico, simpatico e credibile quanto mia nonna nelle vesti di una geisha.

Un medico che, sconvolto dal suo “bringing out the dead”, vorrà curarsi innanzitutto dal complesso di colpa, espatriando dall’America all’India, in cerca d’orientale “pacifismo” alla sua anima tormentata. Dostoesvkij nelle vesti “mache” di Swayze serio?

No, il regista rende ancora più ridicolo l’improponibile assunto e vorrebbe che la sua “operetta” assurgesse a totem “impegnato”.

Ne uscì un pasticciaccio, un guazzabuglio di tanta carne arrosto da “infuocarmi” di delusione glaciale.

Distrutto dalle mie “urla del silenzio”, mi sveglio, mi affaccio alla finestra e scorgo la vicina dirimpettaia che fa l’amore con tre civette sul comò…

Sono sempre più malato d’“amore” per l’umanità.