NEXT, recensione

Ebbene oggi, per il nostro consueto appuntamento coi Racconti di Cinema, come consuetudine, torneremo indietro nel tempo, però non spingendoci troppo in là. Poiché il film da noi preso in esame quest’oggi sarà Next del 2007, firmato dal valente eppur altalenante Lee Tamahori. Per tale occasione forse non pienamente convincente ma allo stesso tempo, qua e là, registicamente soddisfacente.

In quanto Next, adrenalinico action della scorrevole, a tratti piacevole durata di un’ora e trentasei minuti scarsi, inclusi i lunghi titoli di coda, diverte e, per via del suo assunto fantascientifico e paranormale che nelle seguenti righe enucleeremo e meglio enunceremo, di certo intriga, sebbene nel suo risultato complessivo si dimostri alquanto insufficiente.

Sceneggiato dal trio formato da Gary Goldman, Jonathan Hensleigh (The Punisher con Tom Jane e John Travolta da non confondere con l’omonima serie tv Marvel targata Netflix con Jon Bernthal, Armageddon & The Rock di Michael Bay, Die Hard – Duri a morire) e Paul Benbaum che, per il loro script, si sono molto liberamente ispirati al racconto di science fiction ad opera di Philip K. Dick, intitolato Non saremo noi (The Golden Man), eccone la trama, testualmente riportatavi, in modo stringato, da Google…

«A un mago di Las Vegas, che ha abilità da chiaroveggente, viene richiesto dagli agenti dell’FBI di impiegare le sue capacità per contrastare un attacco terroristico nucleare pochi minuti prima che abbia luogo».

Il mago (o presunto tale?) in questione si chiama Cris Johnson, il cui soprannome è Frank Cadillac ed è incarnato da un Nicolas Cage tanto capelluto e magro in viso, smunto e vellutatamente levigato quanto insospettabilmente bravo per il ruolo ivi assegnatogli poiché, in virtù della sua conclamata e proverbiale, puntuale recitazione strampalata, istrionicamente temperata eppur fortemente flamboyant, risulta perfetto e in linea, giustappunto, col character descrittovi, da lui impersonato con godibile follia attoriale che non guasta. Il suo Johnson, dalle movenze robotiche, muscoloso e, fieramente, sovente a torso nudo tornito, terribilmente somigliante a un androide con un discutibile parrucchino corvino, è infatti il classico personaggio à la Cage, insuperabile per l’appunto per queste parti “cibernetiche”. Il suo muoversi a scatti, spesso totalmente fuori sincrono, espressivamente, rispetto ai contingenti avvenimenti mostratici, non poco ricorda l’alienato Jeff Bridges di Starman.

Un Nic Cage qui affiancato da una splendida Julianne Moore e da una altrettanto avvenente Jessica Biel però troppo imbambolata, impacciata e utilizzata solamente per la sua esplosiva e folgorante fotogenia adamantina e irresistibile ma penosamente accessoria, quindi superflua al di là del bel vedere.

Il regista di Once Were Warriors e de L’urlo dell’odio non firma, con questo Next, il suo film migliore ma si limita a un patinato e commerciale prodotto di puro intrattenimento senza troppe pretese ed approfondimenti psicologici che, invece, avrebbero enormemente giovato per instillare corposa introspezione, totalmente assente, purtroppo, alla complessa materia trattata che meritava decisamente più ampio spazio.

Ciononostante, Next, nel suo insieme, funziona e si lascia vedere volentieri, malgrado l’uso abborracciato e pedestre d’una pacchiana computer graphics davvero posticcia e visibilmente artefatta.

Funzionale e spesso magistrale fotografia, di contraltare, dell’ottimo David Tattersall (Con Air, The Majestic, Il miglio verde) e impeccabile montaggio dell’esperto Christian Wagner, ex habitué del compianto Tony Scott (The Fan, Man on Fire – Il fuoco della vendetta).

Nel cast anche lo scomparso, mitico tenente Colombo, alias Peter Falk.

di Stefano Falotico

SORVEGLIATO SPECIALE (Lock Up), recensione

Ebbene oggi, per il nostro consueto appuntamento coi Racconti di Cinema, ci fionderemo indietro nel tempo, più precisamente sul finire degli anni ottanta, brevemente, speriamo altresì esaustivamente, disaminandovi Sorvegliato speciale (Lock Up).

Sylvester Stallone, Donald Sutherland, John Amos, Sonny Landham, Tom Sizemore

Diretto da John Flynn (Brainscan – Il gioco della morte) e interpretato, in un granitico e mastodontico tour de force e one man show assoluto, da un Sylvester Stallone in gran forma sia fisica che attoriale, Sorvegliato speciale è un film dell’adrenalinica e robusta, muscolosa in senso tout–court, durata di centoquindici minuti netti, probabilmente alle nuove generazioni misconosciuto. In questi termini, infatti, potrà apparirvi questo titolo se appartenete a un’epoca disgiunta mnemonicamente dall’89, anno esatto in cui questa pellicola debuttò nelle sale mondiali. In seguito al recentissimo successo, a nostro avviso assai meritato, della serie tv Tulsa King che ha visto Sly primeggiare e giganteggiare di gran “comeback”, così come direbbero gli americani, cioè di smagliante ritorno sulla scena, qual occasione migliore per rispolverare Sorvegliato speciale?

Un film, giustappunto, un po’ ingiustamente dimenticato e perfino dagli aficionados più incalliti di Stallone accantonato e financo snobbato. Di certo, sia chiaro, non un capolavoro eppur a ben vedere e rivederlo, un film che incassò abbastanza e che, al di là del suo canovaccio rozzo e dozzinale, aggiungiamo, inoltre, convenzionalmente in linea con la tipologia classica dei film à la Stallone di allora, tralasciandone i molti aspetti difettosi e i suoi limiti evidenti da “banale” prodotto di consumo, di contraltare, si distingue per la sua autentica durezza e per molte scene girate egregiamente e suscitanti, onestamente, momenti davvero commoventi.

Da una buona sceneggiatura firmata dal terzetto composto da Henry Rosenbaum, Richard Smith & Jeb Stuart, autori anche del soggetto originale, di Sorvegliato speciale, sottostante, trascriveremo testualmente, per semplice convenienza, la trama che appare su Google, in quanto ci pare tanto pertinente quanto estremamente sintetica, non necessitante d’aggiunte superflue a rischio spoiler. Ci limiteremo sol ad apporne i nomi dei rispettivi interpreti, relativi ai propri personaggi incarnati, fra parentesi:

«Il quarantenne Frank Leone (Stallone), detenuto modello appena tornato da una licenza premio trascorsa con la fidanzata Melissa (la compianta e qui molto bella Darlanne Fluegel, C’era una volta in America), è ormai prossimo alla scarcerazione definitiva, quando viene prelevato di notte dalla sua cella e trasferito in un’altra prigione, assai più dura e diretta dallo spietato Warden Drumgoole (Donald Sutherland). Costui lo odia e fa di tutto per rendergli la vita impossibile».

Compatto, tosto ed emozionante eppur disorganico nella sua amalgama spesso troppo retorica e melodrammatica, però con uno Stallone, ribadiamo, perfettamente calatosi nel ruolo con enorme e sentito vigore, Sorvegliato speciale non brilla certamente per originalità poiché è abbondantemente ripieno, fin alla nausea, d’abusati ed insopportabili, triti e ritriti luoghi comuni da Cinema carcerario di serie vagamente b.

Ma, nella sua complessità, funziona e non raramente tocca sensibili corde emotive che spezzano il cuore. Merito, innanzitutto d’un grintoso Stallone, della musica di Bill Conti (Rocky), d’un cast di contorno di prima scelta ove, se il character di Sutherland è tagliato con l’accetta e poco credibile, gli altri attori e comprimari, fra cui Tom Sizemore, Sonny Landham, John Amos, Larry Romano, Jordan Lund e Frank McRae, sono psicologicamente ben delineati e molto adatti per le parti lor assegnate.

Azzeccate inoltre le claustrofobiche e tetre scenografie di Bill Kenney.

Sorvegliato speciale, un film forse non indimenticabile ma appassionante, un film che merita più d’una visione e, col passare del tempo, ha acquisito più valore, meritandosi inoltre un posto d’onore nella carriera del grande e indomabile, sempiterno Stallone.

di Stefano Falotico

STRESS DA VAMPIRO (Vampire’s Kiss), recensione

Ebbene, oggi per il nostro consueto, speriamo apprezzato, appuntamento coi Racconti di Cinema, stringatamente ma esaustivamente, disamineremo un film dell’88, ovvero Stress da vampiro (Vampire’s Kiss), erroneamente annoverato e accreditato, invece, su Wikipedia, come facente parte dell’annata 1989.

Original Cinema Quad Poster – Movie Film Posters

All’epoca vietato, perlomeno per ciò che concernette il mercato statunitense, ai minori di 14 anni per via d’alcune scene vagamente scabrose e dell’utilizzo d’un linguaggio assai esplicito e, diciamo, eufemisticamente colorito, cioè ripieno di forte turpiloquio e d’espressioni volgari, Stress da vampiro fu diretto da Robert Bierman e sceneggiato da nientepopodimeno che il writer dello splendido e inarrivabile Fuori orario di Martin Scorsese, ovvero Joseph Minion. Già questo basterebbe per smentire lapidariamente la bassissima, irrispettosa e molto ingiusta, complessiva valutazione decisamente insufficiente riscontrata, sul sito aggregatore di medie recensorie, metacritic.com, equivalente allo scarsissimo 30% di opinioni positive, di tale pellicola da noi ivi presa in questione, in quanto invero trattasi d’un film giustamente di culto, come si suol dire. Stress da vampiro dura un’ora e quarantatré minuti netti e folli, grottescamente spassosi e geniali ed è sorretto soprattutto da un’interpretazione memorabile d’un incontenibile, pittoresco e strepitoso Nicolas Cage al top del suo voluto istrionismo sopra le righe e della sua tipica recitazione scalmanata che gli americani definirebbero (in) “overacting”. Ora, se volessimo attenerci alla trama riferitaci da IMDb, sottostante eccola qua:

Dopo un incontro con un vampiro, un dirigente editoriale pensa di stare per trasformarsi in uno di loro.

Tralasciando l’approssimativa e totalmente sballata sinossi fin troppo concisa e imprecisa succitata e integralmente trascrittavi, subito precisiamo, perdonateci per il gioco di parole, che il fantomatico e presunto vampiro, anzi, sopra detta vampira, altri non è che invece una normalissima, sebbene bellissima e avvenente oltre ogni dire, donna sensuale, incarnata dalla mitica Jennifer Beals (Flashdance).

Dunque, usando parole nostre, sintetizzeremo la trama di Stress da vampiro in questi termini…

Uno yuppie di belle speranze, Peter Loew (Cage) incontra in discoteca la misteriosa e, ribadiamo, sexy Rachel (Beals) e ne finisce a letto, consumandone una divorante e caliente notte di passione sfrenata e sessualmente tanto eccitante e vorace quanto inquietante. Sì, perché al suo risveglio, colto da un’incredibile e irrazionale paranoia allucinante, crede di aver giaciuto carnalmente con una non morta, con una Nosferatu in gonnella, pensando pazzamente di essere stato da lei morsicato e contagiato, scambiando un semplice succhiotto per un’azzannatura, giustappunto, vampiresca. Al che, improvvisamente, assolutamente convinto ridicolmente di essersi trasformato e incarnato in un figlio ed epigono sui generis, più che altro decerebrato e degenerato, di Dracula, comincia ad assumere comportamenti strani, per non dire da pazzoide alienato e da demente dissennato. Divenendo fortemente aggressivo nei riguardi, specialmente, dell’affascinante, carina e gentilissima sua segretaria Alva Restrepo (Maria Conchita Alonso), vagando per le strade desolate di New York a notte inoltrata e sostenendo in maniera ininterrotta, con esiti tragicomici, colloqui da squilibrato con la sua personale psichiatra, la sin troppo paziente dottoressa Glaser (Elizabeth Ashley).

VAMPIRE’S KISS, Nicolas Cage, Jennifer Beals, 1989, (c) Hemdale Film Corp.

VAMPIRE’S KISS, Nicolas Cage, 1989, (c) Hemdale Film Corp.

VAMPIRE’S KISS, Nicolas Cage, 1989, (c) Hemdale Film Corp.

Celebre particolarmente per la divertente ma fastidiosa scena in cui Nic Cage mangia davvero uno scarafaggio vivo, Stress da vampiro è, rimarchiamolo, un imprescindibile cult movie, peraltro lodato giustamente dallo stesso Paolo Mereghetti nel suo famoso Dizionario…

Poiché, nella sua scombiccherata eppur al contempo gustosamente miscelata sarabanda di assurdità micidiali e irresistibili, assurge perfettamente a metafora rilevante del confusionario periodo appartenente al cosiddetto edonismo reaganiano per cui l’ambizioso ma fuori di testa personaggio di Peter è archetipico e grandiosamente simbolico d’una irrequietezza psico-sociale riscontrabile a cavallo della fine degli eighties.

Magnifica fotografia di Stefan Czapsky (Edward mani di forbice).

VAMPIRE’S KISS, Nicolas Cage, 1989, (c) Hemdale Film Corp.

VAMPIRE’S KISS, Maria Conchita Alonzo, Nicolas Cage, 1989, (c) Hemdale Film Corp.

VAMPIRE’S KISS, Nicolas Cage, 1989, (c) Hemdale Film Corp.

di Stefano Falotico

STRADE PERDUTE (Lost Highway), recensione

Ebbene oggi, per il nostro consueto e speriamo apprezzato appuntamento coi Racconti di Cinema, disamineremo l’oramai celeberrimo Strade perdute (Lost Highway), incensato eppur ancora controverso opus del ‘97 firmato da David Lynch, recentemente restaurato nella nuova versione, potremmo dire, a livello di pigmentazione più raffinata e al suo primigenio nitore ripristinata in ogni suo antico, estasiante colore netto e lucido.

Film della durata, corposa e dall’intreccio volutamente contorto, financo esoterico, di due ore e un quarto, Strade perdute, ai tempi della sua uscita nelle sale mondiali, fu vietato ai minori di 14 anni per via d’alcune scene fortemente violente e del notevole utilizzo di nudi ad alta gradazione erotica che potrebbero turbare il pubblico più facilmente impressionabile e soprattutto minorenne.

Invero, non v’è nulla di particolarmente scabroso in tal pellicola e non è chiaramente ravvisabile niente di particolarmente sensazionalistico, semmai, per i suoi cultori più accaniti e sfegatati, Strade perdute è solamente un film sensazionalmente monumentale, epocale e intoccabile. In quanto, i suoi più strenui ammiratori lo reputano apoditticamente un capolavoro inarrivabile e assolutamente incontestabile, a spada tratta affermando ciò in modo incontrovertibile e robustamente assertivo.

Ma è davvero così? Ovvero, Strade perdute è veramente una totemica vetta cinematografica impari oppure è un’opera ampiamente sopravvalutata che andrebbe invece ridimensionata e, col senno di poi, dopo averla più oculatamente riveduta e scandagliata, opportunamente sarebbe da giudicare in maniera assai meno entusiastica? Nelle prossime righe tenteremo di enucleare ed eviscerare brevemente, naturalmente secondo il nostro punto di vista, la questione.

Se Cuore selvaggio fu sceneggiato interamente dallo stesso Lynch a partire da una novella dello scrittore Barry Gifford, stavolta invece quest’ultimo, da un suo soggetto originale, allestì lo script in concomitanza sempre con Lynch, però non basandosi giustappunto su nessun suo libro ma inventandosi ex novo la trama ivi, sinteticamente, da noi riferitavi sottostante. Accorciata e semplificata per non sciuparvi le sorprese in cui v’imbatterete.

Se dapprima volessimo trascrivervi testualmente la sinossi attualmente riportata su IMDb, subito lo faremo ma prestamente comprenderete bene che è decisamente approssimativa e non poco erronea…

All’indomani di un bizzarro incontro durante una festa, un sassofonista jazz viene accusato dell’omicidio della moglie e viene mandato in prigione, nella quale si tramuta inspiegabilmente in un giovane meccanico e comincia a condurre una nuova vita.

In verità, la vicenda narrataci è notevolmente più arzigogolata e sfaccettata e nessuna sintesi, seppur ampia o approfondita, ne sarebbe esaustiva. Usando parole nostre, possiamo delinearla però entro i seguenti confini e/o contorni:

Il sassofonista di night club, Fred Madison (Bill Pullman), non più giovanissimo eppur di bell’aspetto e non attempato, vive in un’isolata villa di Los Angeles assieme alla conturbante e misteriosa consorte di nome Renée Madison (Patricia Arquette), dai capelli fulvi. Progressivamente, fuori dalla loro abitazione, vengono recapitati, a scadenze regolari, dei pacchi contenenti singolarmente delle VHS dal contenuto inquietante che in questa sede non sveleremo. Fred e Renée si recano a un party in quel delle colline di Beverly Hills, ai piedi di Hollywood, ove Fred viene avvicinato e angosciato da un basso, mascherato e losco figuro dal sorriso beffardamente sardonico (Mystery Man, alias Robert Blake). In tale cupa notte accade qualcosa di macabramente terrificante e Fred viene incarcerato, immantinente condannato alla sedia elettrica con l’accusa di uxoricidio. Al che, nella cella occupata da Fred, al suo posto compare un ragazzo di nome Pete Dayton (Balthazar Getty).

Il quale, visibilmente traumatizzato, viene poi liberato e, terminatone lo shock emotivo, riprende il suo lavoro di meccanico. Uno dei maggiori clienti dell’officina per cui lavora è il temibile, miliardario gangster Dick Laurent detto Eddy (Robert Loggia). La cui avvenente, biondissima compagna è la sexy Alice Wakefield. Forse, nientepopodimeno che la sosia, versione blonde, oppure la reincarnazione della succitata, trucidata Renée. La sua sorella gemella? Tra la femme fatale Alice e l’ingenuo Pete scocca fulmineamente la scintilla dell’attrazione passionale più imponderabile e letale?

Chiarissimi echi e rimandi espliciti a La donna che visse due volte in quest’arabesco e narrativamente dedalico Strade perdute, apripista concettuale, probabilmente, perlomeno progenitore filmico del posteriore, chissà se davvero superiore, Mulholland Drive.

Non sono infatti, oggi come oggi, coloro che considerano Strade perdute l’incipit embrionale, creativo e ideologico di un cineastico percorso lynchiano soltanto più avanti maggiormente modellatosi, affinatosi, perfezionato o realizzatosi più compiutamente e/o fantasiosamente coeso. Cosicché, è or chiarissima l’omogeneità delle sue variazioni tematiche da Lynch sviluppate fin da molto lontano, forse da sempre.

Sul sito aggregatore di medie recensorie metacritic.com, per esempio, Strade perdute riscontra odiernamente una discreta eppur insoddisfacente valutazione del 53% di opinioni positive. Molte delle recensioni, ivi raccolte ed espresse, infatti s’attengono a quelle emesse e concernenti il periodo in cui Strade perdute fu distribuito sul mercato. Dunque, ora come ora, sono probabilmente vetuste e in gran parte superate, anzi, per essere più esatti e corretti, son perlomeno circoscritte a ciò che superficialmente molta dell’intellighenzia critica pensò a riguardo e, aggiungiamo noi, a torto.

Sì, Strade perdute, a distanza di due decadi abbondanti dalla sua ufficiale release internazionale, cioè nel corrente 2023, è dai più ritenuto un capolavoro e Paolo Mereghetti, inizialmente scettico, nel suo Dizionario dei Film, lo liquidò sbrigativamente, tostamente descrivendolo in termini poco lusinghieri e irriverenti. Salvo poi tardivamente ricredersene, cercando vanamente, per ipocrita coerenza indifendibile, di modificarne il giudizio pur conservando pressoché intatta la sua striminzita esegesi confusa e campata per aria…

«Lynch e il cosceneggiatore Barry Gifford smontano i meccanismi del noir, costruendo un racconto che sfida ogni interpretazione razionale, puntando tutto su un’atmosfera onirica e inquietante, piena di paradossi spazio-temporali. Anche se il risultato non è tanto un viaggio sconvolgente nei meandri dell’inconscio, quanto una cinica presa in giro dello spettatore, e la spia di un’impasse creativa. Lynch mostra in questo film di essere ancora chiuso nei suoi incubi, senza saperli reggere con l’intensità che mostra nella prima mezz’ora del film: anche perché, dopo Twin Peaks, si tiene sempre aperta la facile scappatoia del nonsense… Pessime scene erotiche».

Parole dure e spietate che, sostanzialmente, inquadrano lo spirito, forse anche artistico, può darsi persino manieristico, che pervade questa criptica e indecifrabile opera lynchiana ma che allo stesso tempo risultano banali e figlie d’una penna pigra e distratta. Strade perdute, in effetti, malgrado la sua straordinaria perfezione formale e la fotografia, suggestiva e ipnotica di Peter Deming, raramente emoziona e, lungo il suo tragitto, soprattutto verso la fine, diviene soporifero e lento sin allo sfinimento, accartocciandosi su sé stesso in maniera forse involuta. Eppur perennemente trafigge e stordisce a ogni sua visione, avvolgendoci suadentemente nella sua morbosa spirale cinematograficamente deliziosa e irresistibile. Colonna sonora prodotta da Trent Reznor, firmata dal compianto Angelo Badalamenti e pezzi sonori da brividi per una sfilata di rock e hard metal con incursioni dei Rammstein, David Bowie, Lou Reed e una comparsata attoriale di Marilyn Manson.

Nel ricchissimo e variegato cast, Gary Busey, Natasha Gregson Wagner, Michael Maseee (Il corvo), Giovanni Ribisi, Henry Rollins e Richard Pryor.

di Stefano Falotico

FREELANCERS, recensione

Ebbene oggi, per il nostro consueto appuntamento coi Racconti di Cinema, andremo a ripescare e disaminare un film certamente non eccelso ma al contempo, tanto per essere magnanimi, neppur disprezzabile totalmente, ovvero Freelancers. Titolo originale rimasto immutato per la versione italiana per tal pellicola della durata di novantasei minuti netti, diretta da Jessy Terrero. Regista non annoverato addirittura su Wikipedia, quindi, comprenderete bene, poco famoso e, invero, con pochi crediti, a tutt’oggi, all’attivo sul versante filmografico. Probabilmente, aggiungiamo noi, a ragion chiaramente veduta e giusta, data la scarsissima qualità espostaci in questo suo pacchiano e spesso scurrile Freelancers. Il tutto è enunciabile dalle sue presto scordabili immagini piuttosto impresentabili. Freelancers, appartenente all’anno 2012, in effetti, da noi arrivò direttamente in home video e passò giustamente inosservato, trattandosi infatti di un filmetto di rapidissimo consumo, come si suol dire, senz’infamia e senza lode, anzi, ad esser onesti, totalmente terribile, risibile e assolutamente dimenticabile, sebbene a tratti perfino piacevole così come sopra già accennatovi. Trattasi dunque d’un guilty pleasure a tratti interessante? Film, ribadiamo però marcatamente, abbastanza inguardabile qualitativamente, se non fosse che nel cast, oltre al protagonista 50 Cent, svettano e primeggiano i nomi di due attori di risma assai altisonanti che non necessitano di presentazioni, cioè i premi Oscar Robert De Niro (Toro scatenato, The Irishman) e Forest Whitaker (L’ultimo re di Scozia). Chissà perché, inspiegabilmente, capitati in una sciatta produzione di bassa lega come la seguente. Come dettovi, da noi presa però in esame e, per dovere di cronaca, recensita doverosamente. Ora, se De Niro, negli ultimi anni, non è stato di certo nuovo a incursioni in plateali b movies vagamente trash e soprattutto subitamente cestinabili, vedasi, per esempio, Bus 657 (comunque, superiore e di gran lunga migliore rispetto a Freelancers ivi trattato) oppure il recentissimo Wash Me in the River, invece grandemente ci stupisce la presenza di un attore come Whitaker, molto più selettivo rispetto al vecchio Bob, il quale alterna film assolutamente pregevoli a ciofeche immonde, in merito ai suoi progetti attoriali. Specificatovi ciò, passiamo velocemente alla trama, lineare e semplicissima come non mai, da noi peraltro espressavi in modo estremamente conciso, riferitavi solamente nella sua scarna essenzialità saliente e quindi sinteticamente enunciatavi senza fronzoli e/o panegirici di sorta. Anche perché sarebbe pleonastico e oltremodo sciocco sviscerarla a fondo, vistasi la sua pochezza, considerata la sua inconsistenza e la sua netta futilità prevedibile al di là dell’indicibile più mortificante e onestamente molto triste.

Malo (50 Cent, anche produttore e accreditato come Curtis Jackson, suo vero nome all’anagrafe), in virtù della sua ferrea abnegazione, ha coronato il sogno di diventare un poliziotto alla pari di suo padre che morì ucciso. Da chi? Presto, s’imbatterà però tristemente nella corruzione, scoprendo amaramente che dietro il distintivo da sbirri, all’apparenza integerrimi ed eticamente lindi, si celano molti sporchi uomini che semplicemente e sovente rimangono intoccati, abusando del proprio potere, agendo disonestamente e ai confini della legge. Rimarranno impuniti?

Girato professionalmente sebbene in maniera rozza, avvalendosi persino d’una buona fotografia di Igor Martinovic (The Night Of) e recitato discretamente, Freelancers presenta dei momenti registici addirittura, qua e là e a sprazzi, non malvagi. Eppure, fin dapprincipio, si rivela tamarro, sceneggiato malissimamente (script di L. Philippe Casseus), ricolmo in modo stomachevole di battute sessiste e penosamente patetiche, pregne di tossico cameratismo becero e malsano, ripieno di turpiloquio smodato e di accessorie ed inutili bellezze femminili (nel cast, infatti, oltre ai citati 50 Cent, Whitaker e De Niro, Vinnie Jones e un parterre muliebre costituito dalle sexy Dana Delany, Beau Garrett, Anabelle Acosta) ivi inserite solamente in forma, giustappunto, maschilista a mo’ di specchietto per le allodole.

Dunque, perché abbiamo sopra asserito che Freelancers non è neanche tanto male? Poiché, a dispetto della sua oggettiva indecenza esagerata, soprattutto cinematografica, scorre bene e possiede ritmo. Inoltre, alcune immagini son abbacinanti per perfezione formale.

di Stefano Falotico

IL COMMISSARIO MAIGRET e la giovane morta, recensione

Ebbene oggi recensiremo un film straordinario e, ahinoi, passato quasi del tutto inosservato e dunque, al momento, ai più misconosciuto, ovvero l’affascinante ed elegante Il commissario Maigret e la giovane morta, il cui titolo originale è semplicemente Maigret. Ispirato, ovviamente, all’omonimo e celeberrimo personaggio creato dalla penna di Georges Simenon, già portato innumerevoli volte sul grande e piccolo schermo (celebre, per esempio, l’incarnazione e la caratterizzazione che ne diedero Jean Gabin, oppure Gino Cervi, e fu impersonato, peraltro, anche dall’insospettabile Rowan Atkinson), per l’occasione, Il commissario Maigret e la giovane morta è un opus perlaceo, con raffinatezza diretto da Patrice Leconte (L’uomo del treno) e da lui stesso sceneggiato assieme a Jérôme Tonnerre. Ivi, Maigret è interpretato da nientepopodimeno che il grande e sempre carismatico, intramontabile ed eccezionale Gérard Depardieu.

Il commissario Maigret e la giovane morta dura soltanto un’ora e ventinove minuti netti ma appassiona decisamente in virtù, ripetiamo, della sofisticatezza registica, della bella prova di classe del suo attore principale e anche per via dell’inquietante eppur avvincente trama, ottimamente snocciolataci, e del suo veloce intreccio alla fine, naturalmente, svelante l’enigma della vicenda narrataci e, ça va sans dire, già espostaci e qui ridotta per tal adattamento notevole. Ovvero la seguente, sottostante brevemente accennatavi e testualmente trascrittavi dalla sinossi di IMDb, adattata dall’omonimo giallo, importante specificarlo e ancora sottolinearlo, giustappunto di Simenon, per l’esattezza intitolato Maigret et la jeune morte.

A Parigi, una giovane ragazza viene trovata morta in una piazza parigina, con indosso un abito da sera. Il commissario Maigret cercherà di identificarlo e poi capire cosa è successo alla vittima.

Trasposizione piuttosto fedele del romanzo originario, corrispondente al 45° libro della serie dedicata a questo character, Il commissario Maigret e la giovane morta, pur non essendo certamente un film capolavoro o ascrivibile alla storia delle migliori riduzioni cinematografiche del personaggio in questione, come dapprima dettovi, è ampiamente godibile e si distingue per la sua ricercatezza formale, in particolar modo per la chiaroscurale fotografia magistrale di Yves Angelo, spiccando per bellezza dei dettagli e per le sue sobrie scenografie impeccabili, aggiudicandosi meritevolmente un posto d’onore all’interno della sterminata galleria di lungometraggi inerenti quest’importante personaggio. Sorretto da un Depardieu misuratissimo e con la sordina, ben lontano e, a livello recitativo, antitetico rispetto alle sue prove attoriali più eccessive e troppo istrioniche e/o colorite, assai efficace e inappuntabilmente calzante per la parte assegnatagli, dominato dalla presenza dell’ipnotica e dolcissima Jade Labeste, giustamente annoverabile e mirabile fra un cast eterogeneo in cui sono perlomeno da citare anche Mélanie Bernier, Clara Antoons, Élizabeth Bourgine, André Wilms e Aurore Clément, Il commissario Maigret e la giovane morta si gusta tutto d’un fiato e, sino all’ultimo, perdonateci per il voluto gioco di parole, ci lascia col fiato sospeso. D’altronde, com’è doveroso che sia per ogni noir che si rispetti e avvinca. Se siete sinceramente stanchi di Maigret e pensate sia un personaggio oramai inflazionato e insopportabilmente propostoci sin allo sfinimento, se odiate i film francesi ove succede tutto anche quando sembra non accadere nulla di rilevante, poiché sono pellicole perlopiù basate sul fine gioco di sguardi, pregne di dialoghi ficcanti, incentrate sulle psicologie comportamentali e le dialettiche schermaglie, lasciate perdere. Inoltre, c’eravamo dimenticati di dirvi che Il commissario Maigret e la giovane morta è stato girato appositamente in modo lento e demodé, perciò, malgrado la sua cortissima durata, apparirà soporifero da morire a chi non è abituato a ritmi degni del Cinema d’una volta. Un Cinema ove non è tanto la trama a contare, bensì son le atmosfere a primeggiare e son imprescindibili e messi in evidenza i piccoli gesti a prima vista insignificanti. Detto ciò, è Leconte purissimo. Leconte è così, moltissima forma ma i suoi detrattori pensano che un film, per di più in tal caso un giallo, privo d’un intreccio complicato, sia un male. Forse si sbagliano.

di Stefano Falotico

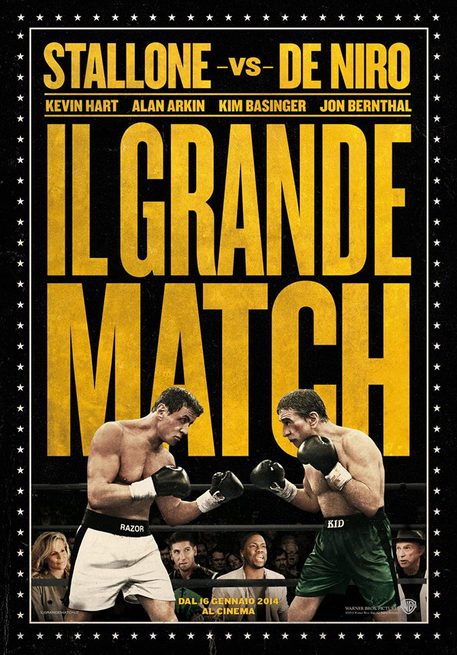

Il grande match (GRUDGE MATCH), review again

Ebbene oggi, per il nostro consueto, speriamo apprezzato, appuntamento coi Racconti di Cinema, torneremo indietro nel tempo sin a qualche anno fa, cioè nel 2013, anno dell’uscita del film, giustappunto, da noi preso in questione e disaminato, ovvero Il grande match (Grudge Match), opus di puro e non pretenzioso intrattenimento, firmato da Peter Segal (Terapia d’urto).

Il grande match è una commedia di natura vagamente sportiva della durata consistente e, a tratti esilarante e godibile, di centotredici minuti, prodotta dal regista Mark Steven Johnson (Daredevil, Killing Season) e sceneggiata dal terzetto formato da Tim Kelleher, Rodney Rothman & Doug Ellin.

Il grande match vede fronteggiare, non solo sul ring da pugilatori decisamente âgée, diciamo così eufemisticamente per non definirli un po’ pateticamente senili eppur al contempo assai autoironici e anche, permetteteci di ironizzare a nostra volta, grottescamente auto-iconici e parodistici, mr. Rocky Balboa, alias Sylvester Stallone, e il sig. Jake LaMotta di Toro Scatenato, ça va sans dire, Robert De Niro.

Stallone e De Niro nuovamente assieme sul grande schermo dopo essersi incontrati magnificamente nel ben più superiore e oggettivamente migliore, qualitativamente più corposo e importante, Cop Land di James Mangold.

Il grande match, a differenza del film appena succitato, non è sicuramente memorabile, tantomeno paragonabile ai migliori lungometraggi rispettivamente con Stallone e De Niro. Chiariamoci però immantinente in merito, non intende essere ricordato per il suo valore né ambisce volutamente a essere un film degno di nota nel senso letterale della parola, bensì si palesa, senza fronzoli, come un’innocua sciocchezzuola apprezzabile unicamente in quanto girata al solo scopo, ribadiamo, d’enunciarsi e mostrarsi per quel che semplicemente è, ovverosia un divertissement spensierato e, a suo modo, nostalgico in quanto, giustappunto, creante e concretizzante l’occasione agognata da molti cinefili aficionados di Stallone e De Niro. Cioè quella di assistere alla materializzazione avvenuta, in forma di celluloide, di veder combattere, due boxer storici e leggendari della settima arte pregiata. Occasione non disdicevole ed appieno realizzatasi, sebbene probabilmente rivelatasi inefficace e sprecata, forse buttata leggermente via, poiché il Grande Match altri non è che, come appena dettovi, solamente un filmetto senz’arte né parte, e l’operazione è stata realizzata con sciatteria e maldestrezza, se non inusitate, perlomeno ampiamente criticabili. Infatti, rimarchiamo ancora, di contraltare, le aspettative fantasiose rese realtà non hanno condotto ad esiti propriamente felicissimi e combacianti positivamente con le idealizzate e bramate aspettative più prelibate e segretamente ghermite gustosamente dai fan dei loro e nostri amatissimi beniamini giammai dimenticati… Trama, sinteticamente e testualmente riportatavi da IMDb:

Una coppia di vecchi rivali di pugilato abbandonano il loro pensionamento per combattere in un ultimo incontro, trent’anni dopo la loro ultima partita.

Più che partita, potremmo denominarla disfida, aggiungiamo noi, specificandovi che gli antagonisti sono Henry Sharp, detto Razor (Stallone), e Billy McDonnen, il cui nomignolo è invece The Kid (De Niro).

Henry è amico del suo inseparabile e arzillo personal trailer (Alan Arkin) ed è ancora innamorato dell’avvenente, nonostante anche lei in là con l’età, Sally (Kim Basinger), mentre Billy sta cercando disperatamente di riconciliarsi col figlio BJ (Jon Bernthal, The Punisher, L’uomo nell’ombra), dopo che con quest’ultimo non corse più buon sangue. Nel cast anche Kevin Hart e Barry Primus. Decisamente farsesco, scritto alla bell’è meglio ma recitato professionalmente, seppur con qualche goffaggine di troppo da parte di De Niro, diretto con piglio e perfino senso del ritmo in alcune scene, Il grande match, a dispetto del suo impianto insufficiente, delle sue grossolane banalità tremende e della sua inesistenza qualitativa abbastanza evidente e non perdonabile, si lascia comunque vedere con piacere.

di Stefano Falotico