IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO, recensione

Ebbene oggi, per il nostro immancabile e consueto, ci auguriamo apprezzato, appuntamento coi Racconti di Cinema, disamineremo lo splendido e perlaceo Il texano dagli occhi di ghiaccio, il cui titolo originale è l’assai più emblematico e meno generico The Outlaw Josey Wales, mirabile opus del ‘76 firmato dal grande Clint Eastwood (Lo straniero senza nome, Gli spietati), qui anche protagonista assoluto di tale capolavoro western dalle sottili venature crepuscolari, pregno di roboanti e furenti atmosfere spettralmente glaciali e ferocemente potenti.

Accolto favorevolmente dalla Critica ai tempi della sua uscita nelle sale, avvenuta oramai poco meno di cinquant’anni or sono, Il texano dagli occhi di ghiaccio totalizza, a tutt’oggi, su metacritic.com, ovvero l’internazionale sito aggregatore di medie recensorie più famoso al mondo, una lusinghiera percentuale del 69% di opinioni positive, ed è un film della consistente e avvincente durata notevole di due ore e quindici minuti netti e ipnotici, sceneggiato da Sonia Chernus & Philip Kaufman che, dal libro omonimo ad opera di Forrest Carter, poi divenuto Gone in Texas, trassero l’adattamento cinematografico con finezza sofisticata d’alta scuola, in fase di scrittura, accorta e precisa. Limando alcune parti presenti nel romanzo originario e concedendosi molte licenze poetiche assai affascinanti al fine di personalizzarlo, anzi, per meglio dire, affinché potesse naturalmente essere subito inquadrato e accordato a un’ottica consona allo sguardo eastwoodiano, all’epoca già consolidato e ascritto, a sua volta, all’interno d’un cineastico percorso molto coerente e puntuale. Eastwood, da par suo, v’aggiunse i suoi riconoscibilissimi tocchi raffinati, permeandolo e intarsiandolo, diciamo, cucendolo perfettamente a misura della sua cifra stilistica e della sua statura registica che già qui, ribadiamo, era rappresentativa dei suoi accertati e ben saldi stilemi unici e profondamente peculiari. Anche se, a onore del vero e per dovere di cronaca, inizialmente il film doveva essere diretto dal succitato Kaufman. Anzi, volutamente ci correggiamo ancora. Le riprese iniziarono sotto la direzione di Kaufman (La banda di Jesse James, Sol levante) ma, a causa dei continui diverbi e delle cosiddette irrisolvibili e non conciliabili differenze di vedute fra Eastwood e Kaufman, alla fine, col beneplacito della Warner Bros., Eastwood ne prese il comando.

Trama: Siamo in piena guerra di Secessione. Josey Wales (Eastwood) è un roccioso uomo che vive nel Missouri e fa l’agricoltore nel suo ranch. Vive con moglie e prole, cioè suo figlio. Pur essendo riuscito a non andare in battaglia, viene avvinghiato dentro una pericolosa spirale forse mortale… Per lui o per gli altri, cioè i nemici e gli efferati uccisori dei suoi affetti più cari? Sì, perché la sua famiglia, nell’incipit, prima dei titoli di testa, venne barbaramente massacrata, cosicché Josey si vendicherà, divenendo amico, lungo il suo tortuoso viaggio, perfino di redenzione e in cerca della sua pace interiore, d’un indiano Cherokee (Chief Dan George). E non vi diciamo altro per non sciuparvi le sorprese e i colpi di scena micidiali di cui è ricolmo Il texano dagli occhi di ghiaccio. Sottolineando però quanto segue…

Fotografato splendidamente da un ex habitué del Cinema di Eastwood, il compianto Bruce Surtees, prodotto dallo stesso Eastwood tramite la sua Malpaso, su inappuntabili scenografie d’impatto dell’accoppiata Tambi Larsen e Charles Pierce, su belle musiche di Jerry Fielding, Il texano dagli occhi di ghiaccio è un’opera, oltre che storicamente inappuntabile, cresciuta col tempo vertiginosamente, così come accaduto per molti film di Eastwood e continua a stupirci e a magnetizzarci per via, innanzitutto, dell’enorme potere carismatico di Eastwood interprete che, in tale occasione, sfodera un ghigno truce da pelle d’oca e buca lo schermo in ogni inquadratura in virtù del suo fascino virile impressionante, destreggiandosi inoltre in una regia secca e senza fronzoli, bilanciata ottimamente e oscillante chirurgicamente fra momenti di robusto pathos emotivo e attimi melanconici di straordinaria poesia cristallina. Un film formalmente nitido e di gran vigore.

Il texano dagli occhi di ghiaccio riesce a essere sia struggente che avvincente e a profumare fulgidamente, dal primo all’ultimo minuto, di purissimo western come se ne facevano un tempo e, parimenti al vino pregiato e d’annata, più stagiona e meno invecchia, migliorando a ogni visione e col passare degli anni, stagliandosi e stampandosi maggiormente nella memoria in modo ipnotico. Insomma, un capolavoro.

Nel ricco ed eterogeneo cast, Bill McKinney, John Vernon, Sam Bottoms (L’ultimo spettacolo), Joyce Jameson, Will Sampson, Woodrow Pafrey e una giovanissima e bellissima Sondra Locke. Eastwood e la Locke si conobbero su questo set, fra loro immediatamente scattò la scintilla amorosa e, come sappiamo, per molti anni furono compagni sia nella vita professionale che, soprattutto, in quella reale e giustappunto sentimentale.

Particolarità che forse sfuggirà ai più: come detto, Josey Wales è del Missouri, quindi il titolo italiano è assolutamente fuori luogo, è il caso di dirlo, sebbene Wales si rechi in Texas nel corso del film. Forse è questa la meta della risoluzione dei conti finale?

di Stefano Falotico

LO STRANIERO SENZA NOME, recensione

Ebbene oggi, per il nostro consueto appuntamento coi Racconti di Cinema, disamineremo Lo straniero senza nome (High Plains Drifter), diretto e interpretato nientepopodimeno che da Clint Eastwood.

Opus n.2 all’interno del mirabolante e versatile excursus cineastico di Eastwood in versione director, pellicola assai sottovalutata all’epoca, cioè ai tempi della sua uscita, avvenuta nel ‘73, Lo straniero senza nome, della durata netta di centosette minuti corposi e sanguigni, è invero un film capitale e decisamente importante, oltre che qualitativamente rilevante e, se volessimo utilizzare una tipica espressione del gergo critico, “seminale”, prestandosi fra l’altro a notevoli chiavi di lettura delle più disparate e affascinanti.

Attualmente, riscontra un lusinghiero e più che soddisfacente 69% di opinioni positive sul sito aggregatore di medie recensorie denominato metacritic.com. A testimonianza giusta del suo valore, aggiungiamo noi. Ma, come poc’anzi accennatovi, Lo straniero senza nome si rivelò un mezzo flop al botteghino e scontentò gran parte dell’intellighenzia, forse non pronta ad accogliere favorevolmente tale inaspettato western glaciale e atipico, perciò non poco lo equivocò, prendendo una terribile cantonata.

Sceneggiato da Ernest Tidyman & Dean Riesner, eccone succintamente la trama:

Un pistolero, chiamato The Stranger, giunge a cavallo nella cittadina di Lago e, in virtù, potremmo dire, del suo fascino carismatico, forse d’ancestrale matrice divinatoria, dopo la sua prodigiosa e repentina, sensazionale uccisione di alcuni sgherri, assurge a paladino del luogo, assumendosi l’onere, il compito e al contempo il privilegio, dallo sceriffo e dai suoi abitanti assegnatogli con onore, di consegnare alla giustizia tre pericolosi manigoldi e spietati fuorilegge.

Probabilmente, malgrado alcune sorprese, riuscirà nell’impresa e poi, parimenti alla sua entrata in scena misteriosa ed enigmatica, si dileguerà fantasmaticamente, eclissandosi in maniera altrettanto ignota e celere in un imprecisato altrove ermetico, aleggiando misticamente nel suo ipnotico spettro marmoreo.

Ambiguo, irresistibile, dominato dalla presenza titanica e rocciosa d’un Clint Eastwood eccellente, contornato da un cast di prima scelta, in cui si distinguono le presenze di Verna Bloom, Marianna Hill, Mitchell Ryan, Ted Hartley, Jack Ging, Billy Curtis e Geoffrey Lewis, Lo straniero senza nome è una delle pellicole imprescindibili nel carnet filmografico di natura, diciamo, eastwoodiana, e una pietra miliare della sua vastissima, giustamente lodata e sconfinata, mirabile carriera da regista.

Spettrale, avvolto da cineree atmosfere lugubri di morte, sebbene ambientato quasi esclusivamente in ore solari, quindi con pochissime scene notturne, Lo straniero senza nome emana una forza quasi esoterica, diviene, nel corso del suo lineare eppur imperscrutabile intreccio narrativamente desueto, un western metafisico ove a contare non sono tanto le azioni e quanto avviene e mostratoci, bensì le sottilissime e perturbanti implicazioni psicologiche effettuatevi in modo quasi impercettibile. Cioè, il film, apparentemente banale, perfino assurdo nelle sue dinamiche diegetiche, lentamente ma in crescendo emozionale e subliminale, diventa una metaforica visione onirica sulla stranezza e il mistero della vita stessa.

In fondo, chi è tale “straniero?”. Da dove viene, perché è arrivato sin a Lago, perché fa quello che fa e svanisce, forse tornando nella meta imprecisata, a noi resaci sconosciuta, da cui giunse? Ma sta ritornando lì oppure chissà ove è sparito e dove sta or andando? Ciò non ci viene rivelato, non ci vengono fornite le motivazioni, spesso irrazionali, dei gesti contradditori che, a Lago, compì. Perché, per esempio, fa eleggere sindaco un nano e, allo stesso tempo, si dimostra irriverente, soventemente sgarbato, perfino manesco nei confronti del gentil sesso?

Splendida fotografia di Bruce Surtees e strepitosa scenografia, scarna ma assai efficace ed inappuntabile, di Henry Bumstead.

di Stefano Falotico

C’ERA UNA VOLTA IN MESSICO, recensione

Ebbene oggi, per il nostro consueto appuntamento immancabile, speriamo apprezzato, coi Racconti di Cinema, disamineremo C’era una volta in Messico (Once Upon a Time in Mexico), distribuito nelle sale nel 2003 e firmato da Robert Rodriguez (Spy Kids, Machete).

Ascrivibile, in forma dizionaristica e puramente classificatoria, in forma generalista, alla cosiddetta trilogia del Mariachi, facente parte d’un terzetto insorto e generatosi per casualità all’interno dell’excursus filmografico di matrice rodrigueziana, inaugurato giustappunto dalla pellicola cult El Mariachi del ’92 con Carlos Gallardo (qui in vesti, esclusivamente, di produttore), poi trasfusosi in Antonio Banderas che ne ereditò il ruolo in salsa hollywoodiana con Desperado nell’anno 1995, C’era una volta in Messico, così come per il capostipite poc’anzi citatovi e il suo secondo episodio, è un film, oltre che diretto, scritto e prodotto dal regista di Dal tramonto all’alba e dura, scorrevolmente, un’ora e quarantadue minuti netti, sanguigni, perfino sanguinari, adrenalinici, suggestivi e corposi. Sebbene, premettiamo subito, C’era una volta in Messico non possiamo di certo definirlo un capolavoro, in quanto non è un’opus eccelso e perfetto, bensì semplicemente spassoso e, in molti punti, inventivamente divertente e, a tratti, appassionante dalla discreta amalgama che mixa, con gusto e sapida ironia, scanzonato entertainment da pastiche guascone all’action secco e violento. Alternando momenti leggeri d’ilarità ad altri più orientati al melò più romantico eppur mai serioso né banale e/o convenzionale.

Trama:

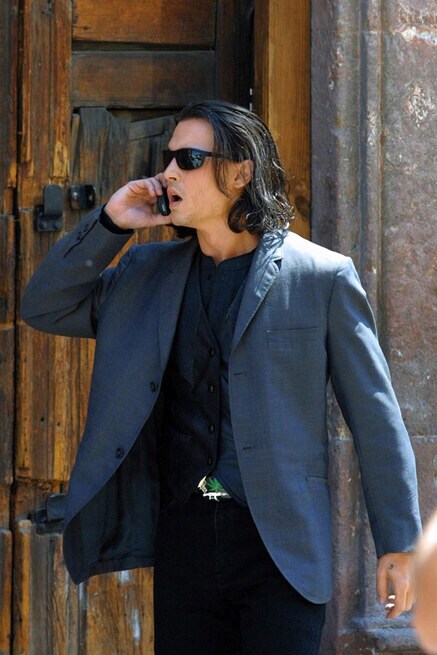

Stavolta, il Mariachi (Banderas) è richiamato in servizio da un losco, seppur bellissimo e affascinante, misterioso agente, sotto copertura, della CIA (Johnny Depp), al fine di sabotare un complotto e l’assassinio pianificato e ordito ai danni del Presidente messicano.

In questa temeraria e assai pericolosa impresa intrepida, non priva di sorprese, sarà affiancato da due fidi scudieri (Marco Leonardi & Enrique Iglesias), alla pari di lui, chitarristi di pregio.

Secondo le testuali parole del dizionario Morandini, dal quale trarremo, sottostante, un breve estratto…

Rodriguez dice che il progetto è nato dal suo amore per Sergio Leone e dagli incoraggiamenti dell’amico Q. Tarantino. L’omaggio al grande maestro del western lo apprezziamo e sull’amicizia non si discute. Ma lui l’ha scritto, prodotto, diretto, fotografato e montato, e ne ha fatto uno scoppiettante, frenetico, chiassoso, furibondo mix di azione, western, pulp, hard boiled, all’insegna di un Kitsch sfrenato e di effetti speciali in alta definizione. La cosa migliore: J. Depp, irresistibile quando uccide un cuoco che ha cucinato l’arrosto di maiale che non gli piace, memorabile quando si aggira con gli occhi che grondano sangue, moderno Tiresia cinico e bellissimo. Gli altri sono solo nomi prestigiosi per figurine di un innocuo videogioco.

Concordiamo appieno col sintetico ma preciso giudizio citatovi e da Morandini espresso, però citando (perdonateci per la voluta ripetizione e il gioco di parole), perlomeno, il carisma e la bravura d’un Willem Dafoe e di un Mickey Rourke, entrambi villain, in grande spolvero e magnetici.

Puerile, sciocco, volontariamente esagerato e mai pretenzioso, con un bell’incipit ridondante e un finale romantico decisamente roboante, C’era una volta in Messico, qualche volta, annoia, sovente gira a vuoto ma si lascia vedere con piacere, intrattenendo al contempo con molti spunti simpatici e guizzi registici d’alta scuola e collaudata maestria.

Insomma, il regista di Sin City non volle realizzare un film indimenticabile né paragonarsi a Leone. Bensì, ispiratosene, desiderò soltanto creare un burlesco e scoppiettante fumettone, ripieno di citazioni e forti echi cinematografici, da mandar giù in un sol boccone senza troppa presunzione.

Ovviamente, ritorna la sensualissima Salma Hayek e assistiamo alla folgorante new entry di Eva Mendes.

di Stefano Falotico

A CHRISTMAS CAROL, recensione

Ebbene oggi, per il nostro consueto appuntamento coi Racconti di Cinema, in pieno periodo prenatalizio, recensiremo uno dei film a tutt’oggi più sottovalutati all’interno del mirabolante, creativo e impressionante excursus registico del grande, sebbene altalenante e non sempre convincente, Robert Zemeckis (Benvenuti a Marwen, Pinocchio, Ritorno al futuro), ovvero A Christmas Carol. Ovviamente, l’ennesima e, in tal caso, bella e commovente, trasposizione cinematografica dell’immarcescibile e celeberrimo Racconto di Natale (altresì conosciuto come Canto di Natale) firmato dallo scrittore Charles Dickens. A Christmas Carol, uscito nei cinema mondiali poco più d’una decade orsono, cioè nel 2009, film della durata snella e godibile di un’ora e trentasei minuti scorrevolissimi, adattato, oltre che diretto, come sopra dettovi, dallo stesso Zemeckis, attingendo a piene mani e reiventando funambolicamente, in versione originale 3D, la dolce e poetica favola dickensiana, fu controversamente accolto dall’intellighenzia critica dell’epoca e, al momento, a distanza giustappunto di oltre dieci anni dalla sua ufficiale, primissima distribuzione nelle sale, riscontra un decoroso ma non certamente eccezionale 55% di opinioni positive sul sito aggregatore di medie recensorie, metacritic.com. Crediamo noi, a ragion veduta, erronea e distorsiva rispetto al vero valore del film, soprattutto avendolo rivisto con maggiore sottigliezza e più “indagatoria” oculatezza, insomma col senno di poi, una complessiva valutazione troppo superficiale, specialmente immeritata. In quanto, in questo melanconico e sublime viaggio tridimensionale straordinariamente allestito in live action d’alta scuola magistrale, Zemeckis riesce ad emozionarci notevolmente pur avvalendosi fortemente d’effetti avanguardistici alle volte leziosi e fin troppo sperimentali, arrivando magicamente a toccarci nel profondo malgrado un impianto, potremmo dire, avveniristico pedantemente ricercato. Per cui, a prima vista, l’opus di Zemeckis, apparentemente sol preoccupato dei minimi dettagli tecnici a sfavore, inizialmente, della narrazione e del pathos emotivo, potrebbe risultare stucchevole e artefatta. Niente di più falso e insensato. Ma, con calma, disaminiamo concisamente A Christmas Carol. Estraendovi letteralmente la stringata sinossi da IMDb, in questa pellicola incentrata, naturalmente, su un avaro dell’era vittoriana che intraprende un viaggio di auto-redenzione, grazie a diverse misteriose apparizioni natalizie, il protagonista principale del romanzo e di tale adattamento zemeckesiano, ovvero il famoso Ebenezer Scrooge (un grande Jim Carrey che, malgrado il pesantissimo trucco e la “trasformazione” digitale in computer graphics del volto e del suo corpo, riesce mimeticamente ad eccellere, personalizzando il personaggio incarnatovi con assoluta riconoscibilità inimitabile), nelle mani e nella poetica del regista di Forrest Gump, Flight & Contact, diviene la trasmutazione meta-cinematografica e la variazione tematica, precisamente, del suo epocale e portante Back to the Future. Cosicché, A Christmas Carol, assurge a totemica, nuova sua opera speranzosa, torreggiando come una riflessione importante sul tempo ritrovato, sulle emozioni perse, obliate o rimosse, miracolosamente recuperate ed estaticamente resuscitate in modo clamoroso e apoteotico. Scrooge, infatti, diventa una sorta di George McFly/Crispin Glover ante litteram e i fantasmi del passato non son altro e altri che suo figlio Marty/Michael J. Fox in ambito diverso, eccentrico ed inventivo in forma tout–court e in senso (a)lato.

Ebbene oggi, per il nostro consueto appuntamento coi Racconti di Cinema, in pieno periodo prenatalizio, recensiremo uno dei film a tutt’oggi più sottovalutati all’interno del mirabolante, creativo e impressionante excursus registico del grande, sebbene altalenante e non sempre convincente, Robert Zemeckis (Benvenuti a Marwen, Pinocchio, Ritorno al futuro), ovvero A Christmas Carol. Ovviamente, l’ennesima e, in tal caso, bella e commovente, trasposizione cinematografica dell’immarcescibile e celeberrimo Racconto di Natale (altresì conosciuto come Canto di Natale) firmato dallo scrittore Charles Dickens. A Christmas Carol, uscito nei cinema mondiali poco più d’una decade orsono, cioè nel 2009, film della durata snella e godibile di un’ora e trentasei minuti scorrevolissimi, adattato, oltre che diretto, come sopra dettovi, dallo stesso Zemeckis, attingendo a piene mani e reiventando funambolicamente, in versione originale 3D, la dolce e poetica favola dickensiana, fu controversamente accolto dall’intellighenzia critica dell’epoca e, al momento, a distanza giustappunto di oltre dieci anni dalla sua ufficiale, primissima distribuzione nelle sale, riscontra un decoroso ma non certamente eccezionale 55% di opinioni positive sul sito aggregatore di medie recensorie, metacritic.com. Crediamo noi, a ragion veduta, erronea e distorsiva rispetto al vero valore del film, soprattutto avendolo rivisto con maggiore sottigliezza e più “indagatoria” oculatezza, insomma col senno di poi, una complessiva valutazione troppo superficiale, specialmente immeritata. In quanto, in questo melanconico e sublime viaggio tridimensionale straordinariamente allestito in live action d’alta scuola magistrale, Zemeckis riesce ad emozionarci notevolmente pur avvalendosi fortemente d’effetti avanguardistici alle volte leziosi e fin troppo sperimentali, arrivando magicamente a toccarci nel profondo malgrado un impianto, potremmo dire, avveniristico pedantemente ricercato. Per cui, a prima vista, l’opus di Zemeckis, apparentemente sol preoccupato dei minimi dettagli tecnici a sfavore, inizialmente, della narrazione e del pathos emotivo, potrebbe risultare stucchevole e artefatta. Niente di più falso e insensato. Ma, con calma, disaminiamo concisamente A Christmas Carol. Estraendovi letteralmente la stringata sinossi da IMDb, in questa pellicola incentrata, naturalmente, su un avaro dell’era vittoriana che intraprende un viaggio di auto-redenzione, grazie a diverse misteriose apparizioni natalizie, il protagonista principale del romanzo e di tale adattamento zemeckesiano, ovvero il famoso Ebenezer Scrooge (un grande Jim Carrey che, malgrado il pesantissimo trucco e la “trasformazione” digitale in computer graphics del volto e del suo corpo, riesce mimeticamente ad eccellere, personalizzando il personaggio incarnatovi con assoluta riconoscibilità inimitabile), nelle mani e nella poetica del regista di Forrest Gump, Flight & Contact, diviene la trasmutazione meta-cinematografica e la variazione tematica, precisamente, del suo epocale e portante Back to the Future. Cosicché, A Christmas Carol, assurge a totemica, nuova sua opera speranzosa, torreggiando come una riflessione importante sul tempo ritrovato, sulle emozioni perse, obliate o rimosse, miracolosamente recuperate ed estaticamente resuscitate in modo clamoroso e apoteotico. Scrooge, infatti, diventa una sorta di George McFly/Crispin Glover ante litteram e i fantasmi del passato non son altro e altri che suo figlio Marty/Michael J. Fox in ambito diverso, eccentrico ed inventivo in forma tout–court e in senso (a)lato.

Musiche sontuose dell’habitué per antonomasia di Zemeckis, vale a dire Alan Silvestri, e un rinomato parterre d’attori da leccarsi in baffi in cui, oltre al primeggiante e svettante Carrey, il quale, oltre a caratterizzare Scrooge, è financo i tre fantasmi, cioè del Presente, del Passato e del Natale Futuro, spiccano le presenze del sempre superbo Gary Oldman, che si triplica, in modo trasformista, in Bob Cratchit, Jacob Marley & Piccolo Tim, Colin Firth nei panni del nipote di Scrooge, ovvero Fred, Bob Hoskins in un doppio ruolo, alias Nigel Fezziwig e il vecchio Joe, Cary Elwes (Robin Hood – Un uomo in calzamaglia) e Fionnula Flanagan. Sì, A Christmas Carol è hollywoodiano, quindi spesso retorico, dolciastro e furbetto, altresì grandemente stupefacente, la versione moderna e in CGI de La vita è meravigliosa di Frank Capra, intrecciata all’incontrovertibile arte cineastica assai mirabile di Zemeckis.

Il quale, alla sua massima ispirazione, è un regista impari e davvero innovativo e affascinante al più sublime grado.

Left to right: Ghost of Christmas Present, Ebenezer Scrooge (JIM CARREY)

di Stefano Falotico

LA CALIFORNIA, recensione

Ebbene, oggi recensiamo il nuovo opus della valente e sempre più promettente Cinzia Bomoli, ovvero La California, nuova sua incursione dietro la macchina da presa a distanza di dieci anni dalla sua ultima regia per un lungometraggio, avvenuta con Balla con noi – Let’s Dance, quest’ultimo antecedente il suo intermezzo documentaristico di Niños Maya (2020). Presentato con successo e buon riscontro critico all’ultima, recente edizione della Festa del Cinema di Roma, La California è un film della durata di un’ora e quaranta minuti, sceneggiato dalla stessa Bomoli assieme a Christian Poli e alla compianta Piera Degli Esposti, quest’ultima anche in veste di voce narrante con le sue proverbiali cadenze pregne di passione recitativa.

Opera garbata, piacevole e interessante, sebbene irrisolta, nient’affatto però irrisoria, altresì perfino velleitaria e non pienamente soddisfacente, La California è un film che potremmo genericamente ascrivere al filone delle cosiddette pellicole denominate intimistiche e di matrice formativa, a loro volta classificabili nell’espressione “racconto di formazione”, in quanto vi si narrano le vicende di due gemelle omozigote di nome Ester ed Alice, rispettivamente incarnate dalle talentuose ed esordienti Le Donatella, alias Silvia e Giulia Provvedi (da bambine, invece, hanno i volti di Celeste e Bianca Cecconi) nate e cresciute nella difficile e provinciale, realmente esistente e non immaginaria California, ovvero la piccolissima frazione assai limitrofa a Castelfranco Emilia, presso Modena (da non confondere con l’identica La California, altra frazioncina nel comune di Bibbona, vicino Livorno), località omonima alla ben più demograficamente nazione statunitense, ubicata a pochissimi chilometri di distanza, per l’esattezza solamente 7, dal comune appena succitato. Ester ed Alice, or belle adolescenti di grandi speranze, son alle prese coi primi lor vigorosi turbamenti esistenziali ed emotivi, non appagate dalla misera realtà quotidiana dell’asfittico e gretto ambiente in cui vivono, abitato infatti com’è da strampalati personaggi grotteschi, bazzicato da stralunati, non sempre positivi, perdigiorno miserrimi senz’alcuna prospettiva futura, da pensionati burberi e rancorosi e tristemente popolato da squallidi bifolchi viscidi e moralmente lerci.

Nella California, inoltre, grava pesantemente un’atmosfera velenosa e cinerea poiché l’aria che se ne respira, non sol in senso lato, umanamente ammorbante, è perniciosa a causa dell’inquinamento e dello smog provocato dagli scarichi industriali delle fabbriche vicine. Perlopiù ciminiere di proprietà del ricco e cinico, sbruffone imprenditore Gualtiero (Stefano Pesce), colpito però anch’egli dalla prematura morte tragica della sua consorte. La sua ex moglie è morta in circostanze sospette, è stata uccisa e da chi? Domanda lecita e inquietante. Ester ed Alice desiderano, quindi, fuggire via da quel glaciale, fetido e pestilenziale microcosmo giornaliero psicologicamente e atmosfericamente claustrofobico, speranzosamente sognando d’involarsi oltreoceano alla volta della vera, forse più rosea, luminosa o soltanto utopica, sebbene sol idealizzata e mitizzata, eppur interminabilmente, perennemente ghermita e romanticamente, idealisticamente e accoratamente inseguita, sopra dettavi, California. Meta idilliaca, paradiso fantasticato e lontano che, al momento, le due gemelle possono ammirare sol in cartolina, vagheggiandone i tramonti rossi e infuocati. Il loro sogno di fuga e di gloria è realistico e si concretizzerà davvero oppure è solamente e semplicemente illusorio, rappresentando, invero, solamente un effimero, passeggero e astratto meccanismo di difesa lor interiore e di conseguenza consolatorio, eretto nelle loro anime per sopperire al disagio della loro confusa e ancora non determinata età acerba in balia dei loro selvaggi cuori grezzi eppur innocentemente soavi e puri?

Naturalmente, per non rovinarvi le sorprese, non vi sveleremo il finale né quello che effettivamente, nel corso del film, accadrà irreversibilmente e nefastamente. Per incuriosirvi e spronarvene la visione, ci limitiamo ad accennarvi che, forse, gli eventi assumeranno una piega inaspettata e fatale.

Su belle e ipnotiche musiche di Silvia Leonetti e una funzionale, chiaroscurale fotografia di Maura Morales Bergmann, La California scorre piacevolmente, emozionando in molti frangenti, esilaranti soprattutto nel deflagrare ridanciano ed esilarante della modenese-felsinea parlata gergale, toccanti e ben girati, alternandosi fra toni melanconici e poetici e momenti più briosi e scanzonati, sorretto dalle ottime performance delle sorelle Provvedi e impreziosito da un eterogeneo cast notevole.

Parterre d’eccezione in cui spiccano le incisive presenze d’un carismatico Andrea Roncato nei panni di nonno Abner, saggio e maturo, attempato consigliere di vita ed ex partigiano amareggiato e sconsolato, della deliziosa e fotogenica Nina Zilli nelle vesti della barista disillusa di un rustico, polveroso locale scalcinato e scalcagnato, chiamato Dolci, sovente frequentato da balordi e gentaglia del posto, del già menzionato e navigato Stefano Pesce, della stupenda Paola Lavini, di Alfredo Castro, Orfeo Orlando, Riccardo Frascari, Vito ed Eleonora Giovanardi, intrattenendo e persino commuovendo, inducendo a riflessioni non banali sul tempo che scorre e sull’inevitabile “panta rei” malinconico, eccedendo però in retorica e abusandone a dismisura.

Eppure, malgrado sia un film che si guarda volentieri, riflessivo e giammai tedioso o pretenzioso, nella sua non sempre compatta amalgama, fascinosa ma non omogeneamente corposa, di commedia atipica con punte addirittura nel torbido, scandito dal santino di Kurt Cobain, custode angelo protettore, mentre impera il fantasma del Berlusconi anni novanta che imperversa e aleggia in tv in modo sinistro e quasi minaccioso, La California non colpisce a fondo e per molti versi delude, in quanto, ripetiamo, il già battuto mix, oramai non del tutto originale, di teen age movie e dramma comedy, oscillante fra storia adolescenziale, con le sue annesse e inesorabili problematiche, non sempre lucidamente sviscerate e introspettivamente analizzate nei dettagli, e intreccio sconnesso nei suoi vari segmenti, più che altro estemporanei sketch scollati e fra essi sbilanciati, non ci propone nulla di nuovo né particolarmente eversivo e/o memorabile. Palesandosi perciò, ai nostri occhi, come un’opera godibile ma sostanzialmente innocua, a tratti addirittura fastidiosamente estetizzante nella sua messa in scena inutilmente sofisticata in maniera, sia emozionalmente che cinematografica, fine a sé stessa, non vuota né sterile ma non proficua in toto.

Particolarmente bravo è Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, troppo giovane anagraficamente per risultare totalmente credibile come padre delle due ragazze, nonostante il suo look da punk fuori tempo massimo, il quale però al contempo caratterizza con estrema verve sentita il suo character, infondendovi pulsante eccentricità degna di nota e robusta personalità distinta.

Detto ciò, non ce ne voglia l’appassionata e volitiva regista e scrittrice Bomoli, La California, a conti fatti, a dispetto dei suoi bei e pittoreschi, ammalianti scorci paesaggistici dal forte e nitido, fiammeggiante impatto visivo, malgrado l’eccellente ambientazione borgatara ben filmata e ricercata, capace di ricreare ottimamente le sordide e notturne atmosfere periferiche d’una dimenticata provincia sperduta dell’inland emiliano-romagnolo più suggestivo e immerso, avvolto nella traslucida penombra di pleniluni misteriosi e torvi, ribadiamo, resta un film parzialmente riuscito che in fretta, purtroppo, si scorda e non rimane impresso a lungo nella memoria.

Partecipazione straordinaria e fulminea, brevissima del cantante vecchia gloria Andrea Mingardi.

In conclusione: Visto in anteprima, niente di che e dimenticabile, però neanche così male. Tutto già visto, comunque. Però, per ravvivare la storia, forse perfino funebre nel finale, eh eh, perché non inserire in colonna sonora Samuele Bersani di Coccodrili col suo storico ritornello: nella provincia denuclearizzata! Ah ah.

di Stefano Falotico

Intervista ad Andrea Roncato, uno dei grandi e immancabili, carismatici volti del Cinema italiano

Ebbene, in concomitanza con l’uscita di Diabolik – Ginko all’attacco!, abbiamo avuto il privilegio e l’enorme onore d’intervistare Andrea Roncato, presente nel ricco e variegato cast del film, targato Manetti Bros., appena succitato e da noi recentemente recensito.

Andrea Roncato, concittadino di chi ivi lo intervista, ovvero l’autore del seguente articolo. Entrambi infatti, sia io che Andrea, siamo bolognesi. Anzi, per l’esattezza, Andrea è nato, nel giorno del 7 marzo del ’47, in quel di San Lazzaro di Savena, amena cittadina pittoresca e ammaliante, assai limitrofa al felsineo capoluogo dell’Emilia-Romagna.

Emiliano di origine controllata, Andrea da tempo vive a Roma ma, naturalmente, spesso e volentieri fa ritorno, giustappunto, nella città che gli diede i natali. Chissà se ne recherà anche prossimamente, cioè a Natale, eh eh. A parte gli scherzi, Andrea Roncato, come poc’anzi dettovi, spicca nel parterre di Diabolik – Ginko all’attacco!, mentre il prossimo anno lo vedremo nella serie tv di Sky intitolata Un amore di Francesco Lagi con Stefano Accorsi (ça va sans dire, anch’egli figlio di tale amata città dotta e florida) e Micaela Ramazzotti, e sarà fra i principali protagonisti di molte pellicole importanti e a venire delle quali lui stesso, nelle righe a seguire, ci parlerà più dettagliatamente, fornendoci ed esponendovi in esclusiva delle succose anticipazioni veramente imperdibili.

1) Buongiorno, Andrea. Instancabile, sin dai primissimi anni ottanta, a tutt’oggi con più di 80 credits (perlomeno, stando sol ad IMDb, invero sono molti di più) all’attivo e un carnet filmografico, in veste d’attore, di tutto rispetto e soprattutto eterogeneo, ha recitato, sia per il grande schermo che per la televisione, in tantissimi, sterminati film e sceneggiati, in ruoli dei più diversificati e più o meno corposi/e o consistenti. Alternandosi, con forte versatilità e riconoscibile personalità, fra pellicole d’autore dirette da famosi registi di risma, quali per esempio Pupi Avati (Il cuore grande delle ragazze, Il signor Diavolo), Gabriele Muccino (Ricordati di me) e Paolo Virzì (Notti magiche), al contempo giammai disdegnando film più disimpegnati e comunque pregevoli, passando con disinvoltura da ruoli prettamente drammatici ad altri più leggeri, burleschi, goliardici e perfino guasconi e trasgressivi.

Nell’immaginario collettivo di molti di noi, è iconico per il suo ruolo di Loris Batacchi in Fantozzi subisce ancora con Paolo Villaggio, per il mitico Bergonzoni de L’allenatore nel pallone (1984) con Lino Banfi di Sergio Martino e, naturalmente, per il suo storico affiatamento, anche a livello professionale, col suo eterno amico Gigi Sammarchi con cui ha duettato dai tempi de I camionisti e Acapulco, prima spiaggia… a sinistra (sempre per la regia di Martino e dell’83, cioè antecedente sol di un anno a L’allenatore nel pallone), proseguendo con Mezzo destro mezzo sinistro, Il lupo di mare e tante altre pellicole successive.

Nel corso degli anni, altresì ha sviluppato un suo attoriale percorso unico e camaleontico. Adesso, è in sala con Diabolik 2… Ci vuole parlare del suo ruolo in questo film?

– Sinceramente, mi innervosisce molto, Stefano, il tuo approccio in quanto, stimandoti, penso seriamente che le tue domande coincidano esattamente e banalmente con quelle che mi pongono quasi tutti, cioè vertenti unicamente sui miei esordi e inerenti un periodo, in verità, assai circoscritto e solamente iniziale della mia carriera ché è, come ben sai e sei perfettamente a conoscenza, molto più ampia e stratificata. Dunque, da te, pretendo maggiore originalità. Comunque, in Diabolik – Ginko all’attacco!, subito dopo l’incipit, appaio in un bar di periferia nei panni di un arzillo signore che stravede per le donne e viene scambiato per un boomer affetto da allucinazione visiva quando, di punto in bianco, appaiono, nel bel mezzo d’una notte apparentemente identica alle altre e assai noiose, delle ballerine sensualissime e arrapanti.

– Hai ragione e non posso darti torto. Vediamo allora un po’, utilizzando un tono colloquiale, di parlare di tuoi ruoli importanti, forse misconosciuti alle nuove generazioni di Instagram e dei social. Per esempio, io mi ricordo assai bene della serie tv Don Tonino che fu trasmessa su Italia 1 sul finire degli anni ottanta e, ancora oggi, viene riproposta, su alcune emittenti televisive, di repliche che riscontrano buona audience.

– In Don Tonino, girata assieme al mio amico Gigi Sammarchi, interpretavo un parroco che, in ogni episodio, indagava su più o meno rilevanti casi da risolvere. Il mio personaggio era abbastanza serio, in controtendenza rispetto alle mie interpretazioni del passato, più farsesche e comiche, e fu un piacere e una sfida decisamente vinta l’aver sperimentato toni più drammatici, perfino noir. Sono felice che Don Tonino, all’epoca e ancora adesso, piacque e piace molto.

2) Tornando invece or brevemente agli eighties, cioè a quella mitica, forse mitizzata decade che la vide protagonista di molti film e commedie scanzonate delle più svariate, fra cui molte pellicole in cui condivise il set con capisaldi della purissima comicità, diciamo, all’italiana, cosa ricorda con più piacere di quel periodo?

Andrea, ti posso dare del tu? Cosa ricordi di quel tempo e delle tue amicizie col compianto, grande Villaggio, con Gigi e con Lino?

Di ognuno di questi amici-attori e colleghi, ci racconteresti qualche aneddoto curioso, eccentrico oppure inedito e singolarmente li potresti gentilmente definire con tre aggettivi? Sì, tre aggettivi per ciascuno di loro.

– Stefano, no. Perdonami, comprendo la tua curiosità ma, ripeto, ho già parlato fin troppo dei carissimi Gigi, Villaggio e Banfi. Dei grandissimi per cui spendere ulteriori parole sarebbe superfluo. Propenderei per qualcosa di più interessante e meno scontato.

3) Ok, capisco. Fra la miriade di film e fiction da te interpretati, in veste di protagonista, comprimario e non, qual ì il titolo di cui vai più fiero e di quali tue interpretazioni sei più orgoglioso?

– Ho interpretato, dici esattamente, tantissimi film e serie tv di spicco e, in enorme franchezza, con spudorata schiettezza, ovviamente non tutto ciò a cui ho preso parte m’inorgoglisce, anzi. Detto ciò, al di là dei miei notevoli lavori con Avati, il quale instancabilmente, dopo Dante, ha già iniziato le riprese d’un film al momento “top secret” e, verso primavera, darà per di più il via ai ciak d’un thriller vero e proprio, dissimile dalla atmosfere orrifiche de La casa dalle finestre che ridono e invece totalmente improntato alla detection più cristallina, con forte fierezza, voglio a sorpresa menzionare I carabinieri. Miniserie tv, a mio avviso, bellissima e constante di sette stagioni e circa venticinque episodi ciascuna per cui recitai con impegno assoluto. Il mio personaggio era centrale e caratterizzato al massimo.

4) Oltre a Diabolik 2, attualmente in sala, e alla sopra menzionata serie tv con Accorsi, ti abbiamo visto di recente, ribadiamolo ancora, in molti lungometraggi fra cui Vecchie canaglie di Chiara Sani in cui, per di più, sei tornato a lavorare con Lino Banfi.

Dopo il suo passaggio, molto applaudito, all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, prossimamente ti ammireremo ne La California di Cinzia Bomoli con la compianta Piera Degli Esposti in veste di voce narrante.

Ce li vorresti, cortesemente, illustrare meglio? Inoltre, hai altre “preview(s)” da confidarci?

– Be’, Vecchie canaglie è oramai già uscito da un nel po’. Ivi interpreto un piccolo ruolo, quello del Professor Palazzo. La mia partecipazione è puramente amicale mentre ben più corposa e consistente è la mia performance nello stupendo La california. Un filmone elettrizzante con attrici meravigliose come Eleonora Giovanardi, Silvia e Giulia Provvedi, Paola Lavini, la cantante Nina Zilli ed attori quali Lodo Guenzi, Stefano Pesce ed Alfredo Castro. Una storia di coraggio e volitiva determinazione, una storia potente di rinascita in cui io sono Abner.

Presto, inoltre, mi vedrete con Violante Placido in Evelyn tra le nuvole per la regia di Anna Di Francisca. Un altro film, a mio avviso, da non perdere.

Tornando invece alla serie tv, attualmente in lavorazione, con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, cioè Un amore, trattasi di un progetto pensato da Stefano, da lui proposto con esiti straordinariamente, immediatamente positivi, in cui incarno il personaggio del miglior amico di quello interpretato da Stefano. Nel cast, anche la grande Ottavia Piccolo. È una storia romantica, molto delicata e diretta con garbo e sobrietà. Il mio ruolo è scritto con gusto e sono onorato di esserne fra i protagonisti.

Grazie per quest’intervista, Andrea, e per questa piacevolissima chiacchierata.

Naturalmente, ci rivedremo presto e soprattutto ti vedremo con estremo piacere, quanto prima, in nuove e mirabolanti, sorprendenti avventure cinematografiche.

In bocca al lupo, stavolta non di mare, eh eh, caro Andrea.

di Stefano Falotico

DIABOLIK – Ginko all’attacco!, recensione

Ebbene, oggi recensiamo l’attesissimo Diabolik – Ginko all’attacco!, prodotto da Mompracem e Rai Cinema, targato 01 Distribution, uscito in sala lo scorso 17 novembre e diretto nuovamente, dopo il capostipite Diabolik (2021), dai Manetti Bros. (Ammore e malavita), alias i fratelli Marco & Antonio.

Dopo il buon successo, non eccezionale eppur soddisfacente, giustappunto di Diabolik, a distanza solamente di un anno dal capitolo originario, i Manetti tornano sul luogo, metaforicamente parlando, del “delitto” ma stavolta il celeberrimo ladro imprendibile che indossa spesso una maschera in volto che misteriosamente ne cela l’identità, partorito dalla fervida immaginazione fantasiosa e fumettistica delle sorelle Angela e Luciana Giussani, non ha più il corpo e le fattezze di Luca Marinelli, bensì è stato sostituito dal più prestante, perlomeno fisicamente, attore nostrano naturalizzato canadese, Giacomo Gianniotti (Grey’s Anatomy, La bomba di Giulio Base). Confermate invece le inossidabili presenze immancabili e principali della sexy Miriam Leone e ovviamente di Valerio Mastandrea che è per l’appunto il coriaceo ispettore tutto d’un pezzo, integerrimo e incorruttibile, dal fiuto da tartufo, di nome Ginko. Inoltre, in Diabolik – Ginko all’attacco!, v’è la new entry sensualissima e carismatica della sempiterna, bellissimamente eterea Monica Bellucci nei panni della fascinosa, torbida Altea di Vallemberg, nobildonna fidanzata con Ginko.

Sceneggiato dagli stessi Manetti in collaborazione col compianto Michelangelo La Neve, girato quasi esclusivamente a Bologna durante lo scorso inverno, una Bologna tetra e plumbea “spacciata” genialmente per l’avveniristica, immaginaria Clerville, ovvero il luogo in cui è ambientato il graphic novel omonimo e figlio delle succitate Giussani, Diabolik – Ginko all’attacco! dura poco meno di 2h consistenti e, malgrado le sue difettosità marcate ed evidenti che noi sottolineeremo onestamente, in questo paio d’ore, godibilmente piacevoli e gustose, palesandosi come una pura, non pretenziosa pellicola d’intrattenimento volutamente “artigianale” e giocosamente demodé, emana un’autenticità naïf che, sensibilmente, non guasta e dona leggiadra beltà a tale operazione d’antan, a suo modo, speciale e particolarissima, sebbene altamente insufficiente.

Trama:

Siamo alle solite, cioè Diabolik, inafferrabile e furbissimo, genio del crimine infallibile, è ancora a piede libero e in circolazione all’apparenza indisturbato. Pare, infatti, che nessuno possa fermarlo tranne l’inarrendevole Ginko che è perennemente sulle sue tracce e che, in continuazione, desidera stanarlo, arrestarlo e consegnarlo finalmente alla giustizia, costi quel che costi, come si suol dire.

D’altronde, lapidarie sono le sue parole, in merito, assai emblematiche e inequivocabili che risuonano furenti peraltro nel trailer ufficiale della pellicola, vale a dire le seguenti, nette, concise e molto severe: Niente viene prima di Diabolik e della sua cattura. Niente.

Diabolik, intanto, sta pianificando un altro grandissimo colpo criminale, forse spaventevole e scioccante, soprattutto spiazzante, in associazione con l’oramai sua inseparabile “crime partner” e affiatata compagna nella sua vita privata, la splendida e incantevole femme fatale e, al contempo, suadente e notevolmente attraente, torbida e magnetica Eva Kant. Un po’ dark lady un po’ fata incantata dagli occhi stordenti.

Che cosa succederà, chi la spunterà, Diabolik o l’ispettore a catturare Diabolik ce la farà?

Se nel primo Diabolik, il ladro criminale omonimo era molto glaciale, apparentemente privo di sentimenti e imparava ad amare soltanto dopo aver incontrato Eva Kant, disgelando pian piano il suo cuore di ghiaccio e da sempre pietrificato, in Diabolik – Ginko all’attacco! assistiamo all’emotiva evoluzione, anche caratteriale, del personaggio, come detto, qui incarnato da Gianniotti.

Eva & Diabolik si amano in modo consolidato appassionatamente ma, essendo due personaggi decisamente, eufemisticamente “borderline”, che agiscono nell’ambito della più sfrenata criminalità, essendo ricercati dalla legge, non potendo mostrare in volto, figurativamente parlando, la loro passione amorosa, in quanto attanagliati e giudicati dai pregiudizi falsamente perbenistici della società, soprattutto altoborghese, a cui loro comunque paradossalmente appartengono poiché, privatamente, vivono sfarzosamente e in una villa lussuosissima, sono obbligati giocoforza a usare delle “maschere”. E non diciamo altro per non rovinarvi le sorprese, ci limitiamo a dirvi che le maschere, probabilmente, sono anche riproduzioni in calce delle sembianze fisionomiche delle loro vittime…

Cosicché Diabolik e la sua compagna Kant ivi assumono una dimensione più psicologicamente ampia e i fratelli Manetti, su tale cambiamento e approfondimento prospettico, hanno lavorato con indubbia finezza, cesellando meglio le anime e i lineamenti interiori dei due nostri antieroi, donandovi maggiori e armoniche sfaccettature dettagliate e precise.

Detto questo, Diabolik – Ginko all’attacco!, preso, come sopra detto, per un oggetto strano realizzato e concepito fuori tempo massimo, è ugualmente datato eppur potrebbe piacervi in quanto l’impianto scenografico è palesemente fake e forzato, dunque ridicolmente grottesco e dozzinale, a suo modo delizioso e bellamente antiquato. Qui si calca maggiormente la mano sul citazionismo hitchcockiano, non sol ovviamente di Caccia al ladro, poiché l’Eva Kant della Leone, più che assomigliare all’elegantissima Grace Kelly, con le sue movenze feline, con le sue iridi leonine, da ex fulva di capelli naturali, qui tinti di biondo platino appariscente, appare come una pantera catanese peperina, emigrata a Roma, trasfusasi in maniera borgatara in una Kim Novak, più magra e dal lato b sempre in bella vista, de La donna che visse due volte con mise aderente da Catwoman/Michelle Pfeiffer del burtoniano Batman – Il ritorno.

Gianniotti è una scelta enormemente sbagliata come sostituto di Marinelli. Marinelli, sia chiaro, non eccelse né caratterizzò bene il personaggio delineatogli, in quel caso malamente dai Manetti, Gianniotti però è spaesato in modo sesquipedale, poco carismatico e, nelle scene con la Leone, non molte a dir il vero, fra il suo Diabolik e lei s’avverte scarsissima chimica. Come se la love story fra Diabolik e la Kant fosse finta e più artefatta d’uno smeraldo patacca. Inoltre, stranamente, Mastandrea è, se non svogliato, veramente troppo ingessato, non soltanto perché vestito in doppiopetto. Il suo Ginko è monocorde e banale. Il suo Ginko par sempre di più un allocco. L’unica a uscirne vincente è la Bellucci. In quanto il suo personaggio di Altea è talmente irreale, con tanto di penoso accento russo da donna dell’est, da calzare a pennello alla recitazione, oramai proverbiale, con tanto di dizione traballante, della Monica (inter)nazionale. Dunque, le sue innate inflessioni e cadenze vocali, fra il risibile e il lezioso ricercato a sua volta fra l’insopportabile e l’irresistibile, ben si sposano, paradossalmente, e perfettamente s’amalgamano scioltamente al bizzarro accento inascoltabile di Altea, donna algida d’aspetto ma di buon cuore forse sempliciotto che recita la parte della donna inarrivabile, in verità desiderosa soltanto d’un amore, con Ginko e col mondo, ingenuo e genuino, non camuffato dalle ipocrisie d’una società meschina, corrotta e viscida. Sì, anche Ginko ed Altea, non solo Diabolik ed Eva, indossano delle maschere. Quelle però tristi di coloro che devono nascondere le loro anime e mentire non perché criminali, bensì perché il loro amore impossibile, l’amore tra un normale funzionario di polizia e una donna economicamente e socialmente in antitesi, cioè assai facoltosa e dalle nobilissime origini, sarebbe malvisto dai benpensanti, sarebbe messo alla berlina, deprecato e giudicato scabroso dagli agghiaccianti farisei immondi. Quest’ultimi, invero, sono poi gli stessi che vorrebbero Diabolik in carcere ma al contempo, di doppia faccia metaforica, tifano segretamente in maniera proibita per lui e per Eva, la sua scandalosa amante, la ricca e antipatica regina del principe dei furti di Clerville.

Nel cast, Alessio Lapice, Linda Carici, Pier Giorgio Bellocchio e un’apparizione strepitosa dell’immarcescibile e sempre grande Andrea Roncato.

di Stefano Falotico

WYATT EARP, recensione

WYATT EARP, Gene Hackman, 1994, (c) Warner Brothers

WYATT EARP, from left, Gene Hackman, Mare Winningham, Kevin Costner, 1994, ©Warner Bros. (Qui, il copia incolla automatico della foto inserita, rinominata, dà per errore un nome sbagliato, non è la Winningham, bensì la Gish).

Ebbene oggi, per il nostro consueto, speriamo apprezzato, appuntamento settimanale coi Racconti di Cinema, torneremo indietro nel tempo, cinematograficamente parlando, ovviamente, sino a metà degli anni novanta, più precisamente nel ‘94, anno d’uscita nelle sale mondiali del film da noi seguentemente disaminato e preso in questione, vale a dire Wyatt Earp, scritto (assieme a Dan Gordon) e diretto da Lawrence Kasdan (Il grande freddo, Silverado). Pellicola della più che corposa, osiamo dire decisamente eccessiva, spesso noiosa e soporifera, durata di tre ore e undici minuti abbondanti, Wyatt Earp è un western malinconico e crepuscolare che, all’epoca, fu quasi unanimemente mal accolto dalla Critica e in gran parte snobbato dal pubblico. A tutt’oggi riscontra, sul sito aggregatore di medie recensorie metacritic.com, una discreta eppure non appieno sufficiente valutazione, in percentuale, del 47% di opinioni positive. Considerato quindi, quasi da chiunque, come un colossal(e) flop, su ogni fronte, di proporzioni bibliche e ciclopiche, Wyatt Earp, a prescindere dalle sue lentezze e da indubbie tediosità facilmente percettibili ed evincibili specialmente nella sua parte centrale, prolissa e forse addirittura inutile ai fini dell’intreccio espostoci e dell’economia narrativa del racconto da Kasdan allestitoci e proposto, è davvero così brutto e disdicevole come generalmente, giustappunto, si dice in modo qualunquistico e frettoloso? Decisamente no. In quanto, a nostro avviso, è invece tutt’altro che un film sbagliato, è un film fascinoso e sontuoso, fotografato in modo meraviglioso, perfino elegantemente pittorico, da Owen Roizman (Quinto potere, Vigilato speciale e assiduo, frequente collaboratore di Kasdan, vedasi per esempio French Kiss) con soavi e vertiginosi elementi poetici d’alta scuola e maestria cineastica impari e deliziosa. Un film, dunque, ampiamente da rivalutare quanto prima e da rivedere presto con più oculatezza e saggia giustezza in modo tale da smentire immediatamente molte dicerie a riguardo, vetuste e superficiali in modo ingiusto, che a loro volta sarebbero indubbiamente da ravvedere seduta stante in maniera netta e subitanea.

Trama: Siamo in piena Guerra Civile Americana e, dopo il folgorante e spasmodico incipit che ci anticipa, di salto in avanti temporale, il duello finale e la mitica sfida all’O.K. Corral, avvenuta a Tombstone, che vedremo verso la fine, veniamo poi catapultati, di rapidissimo flashback sui titoli di testa fluenti, in una fattoria sperduta nella natura brulla dell’Illinois, Monmouth, ove vive, abbastanza fastosamente, una ricca famiglia patriarcale capeggiata dal burbero ma al contempo previdente Nicholas Earp (un titanico e carismatico, come di consueto, Gene Hackman), padre di tre figli, rispettivamente di nome Wyatt (da bambino interpretato da Ian Bohen, da grande da Kevin Costner), Morgan (Linden Ashby) e Virgil (Michael Madsen). Questi ultimi due, maggiori d’età rispetto a Wyatt, partiranno per il fronte. Successivamente, assistiamo a Wyatt cresciuto e pasciuto che, dopo essersi cimentato, giocoforza e contro la sua volontà, in uno scontro all’interno d’un impolverato e malfamato saloon avvenuto nei riguardi del bifolco e violento Ed Ross (Martin Kove, sì, Sensei John Kreese di Karate Kid e Cobra Kai), ritorna nella sua patria natia per dichiarare romanticamente il suo eterno e languido amore alla sua indimenticata ragazza dei suoi anni infantili, l’avvenente Urilla Sutherland (una commovente Annabeth Gish). Wyatt la sposa ma, tragicamente, di lì a poco, la dolce Urilla si ammalerà di tifo, morendo fra le braccia dell’inconsolabile Wyatt. Il quale, distrutto dal dolore, col cuore spezzato, affranto terribilmente, vagherà in stato pietoso, trascinandosi da ubriacone lungo le più lerce e maleodoranti strade notturne del vecchio West più disumano e fatiscente… Diverrà un ladro di cavalli ma suo padre lo salverà, evitandogli la forca, cioè la pena di morte con conseguente, inevitabile e atroce impiccagione annessa ma raccomandandogli di fuggire lontano e di non mettere più piede in quel posto spietato. Wyatt, da bandito fuorilegge, per un suo atto eroico, diverrà prima vicesceriffo e poi sceriffo della burrascosa Dodge City ove incontrerà lo strampalato ex dentista, divenuto a sua volta giocatore d’azzardo incallito, Doc Holliday (un grande, gigionesco in modo sublime, Dennis Quaid forse nella sua migliore interpretazione in assoluto della sua carriera).

WYATT EARP, Kevin Costner, Joanna Going, 1994, (c) Warner Bros.

Secondo il dizionario dei film Morandini, dal quale testualmente estraiamo la sinossi scrittavi e il giudizio espressovi, Wyatt Earp è soltanto erroneamente, miseramente questo: …di impianto revisionista… è un western inetto… il verismo l’uccide l’aura, il colore del contorno confonde il ritratto, il dettaglio studiato della quotidianità… appartiene alla condanna del kolossal… (Silvio Danese). K. Costner recita come se Earp fosse un dirigente della middle–class, surclassato dal Doc Holliday di D. Quaid. La musica di James Newton Howard ridonda.

Una critica troppo impietosa, questa mostratavi di Morandini, da svecchiare e scalzare in quanto Wyatt Earp è, sì, disomogeneo lungo le sue 3h di durata, sbilanciato, sfilacciato e farraginoso in alcuni punti, altresì è struggente, specie all’inizio, pregno di pathos non trascurabile e con un finale che, nel salendo palpitante della tensione, riesce efficacemente a sopperire alle sue carenze, palesandosi come un film vincente sotto numerosi aspetti. Non è inoltre, peraltro, vero che Costner reciti qui come se fosse un anonimo impiegato WASP, di certo non eccelle eppur è molto convincente e la sua performance risulta sfaccettata, sentita, dolente e sofferta, contemporaneamente grintosa e potente.

Cast infinito e incredibile ove oltre ai nomi di Costner, Hackman e Quaid, ai sopra citati Madsen e la Gish, s’aggiunge una lunghissima lista che comprende, fra i tantissimi nomi, Tom Sizemore (Indiziato di reato), Joanna Going, Catherine O’Hara, JoBeth Williams (Poltergeist – Demoniache presenze), Jeff Fahey, Isabella Rossellini, Bill Pullman, Adam Baldwin, James Caviezel e Mare Winningham.

WYATT EARP, Kevin Costner, 1994, (c) Warner Brothers

WYATT EARP, Kevin Costner, Gene Hackman, 1994, ©Warner Bros.

WYATT EARP, Dennis Quaid, 1994, (c) Warner Brothers

WYATT EARP, Dennis Quaid, Kevin Costner, 1994, ©Warner Bros.

WYATT EARP, Michael Madsen, Kevin Costner, 1994, ©Warner Bros.

WYATT EARP, Kevin Costner, 1994, (c) Warner Brothers

di Stefano Falotico

Il commissario Falò chi è?

Il commissario Falò – Un giallo torbido e trasgressivo, un noir introspettivo, cinematografico e onirico

Oggi, l’autore del saggio monografico intitolato John Carpenter – Prince of Darkness, ovvero il sottoscritto, vuole presentarvi il suo ultimo opus letterario e poliedrico, visionario e al contempo scanzonato, romantico e perfino irriverente, guascone e all’unisono hard–boiled, al solito peculiarmente attinente alla Settima Arte più svariata e agganciato, di reminiscenze e profondi ricordi intimi, intrecciati a variopinte citazioni bizzarre, a squisiti film da lui ritenuti importanti e imprescindibili all’interno del suo excursus professionale e artistico più personale.

Il libro in questione è Il commissario Falò, storia di detection assai sui generis, cioè un giallo vero e proprio in stile Agatha Christie e contemporaneamente un lisergico e pindarico, balzano e romantico viaggio mentale, sinuosamente avvinghiante nelle sue pagine poetiche, speriamo avvincente, finanche divertente, attraverso gli anfratti mnemonici del protagonista che forse altri non è che l’autore stesso di tale romanzo assolutamente differente dalla norma. Falò è il suo simpatico e affascinante nomignolo, probabilmente l’immagine speculare e amletica di un alter ego eccentrico à la Hercule Poirot, il quale compirà un’indagine e un’introspezione vividissima, similmente al Mickey Rourke di Angel Heart – Ascensore per l’inferno e a Leonardo DiCaprio di Shutter Island, in merito a un caso irrisolto molto complicato, inerente una sparizione misteriosa e macabra, psicologicamente contorta, chissà se agghiacciante oppure semplicemente, magicamente rivelatoria e profeticamente miracolosa, catarticamente radiosa.

Eccone l’ufficiale sinossi che compare in quarta di copertina, nelle righe sottostanti, trascrittavi testualmente:

Il commissario Falò, uomo integerrimo la cui intransigente, coriacea, ferrea volontà morale di natura abissale e ancestrale, una volontà illesa e duramente intatta, da nessuno demoralizzata, tantomeno infranta, fluttua morbida nella spirale avvolgente, delirante e al contempo affascinante, misterica e cabalistica della sua fervida mente alla perenne, infrangibile ricerca immarcescibile delle verità più pure, nitidamente e nudamente cristalline in modo suadente, verità grandiosamente splendenti. Un uomo senza macchia e senza paura che indagherà all’interno e all’inferno della sua anima che, per tempo immemorabile, immalinconitasi in modo inusitato, fu appannata dalla mortifera tetraggine più scura, una mente opacizzatasi ma, com’illuminata per magia da estatici e miracolosi, prodigiosi, incantevoli e poderosi bagliori luminosi e ferocemente accecanti, ammantati di lucidità abbagliante e lungimirante, con chiarezza fenomenale è or pronta a tuffarsi e inabissarsi dentro i vicoli non solo di periferie malfamate, bensì dei suoi vitali, veggenti neuroni nuovamente lucenti al fine d’esplorare le atrocità che s’annidano dietro un inquietante enigma macabro ed eticamente cimiteriale, giammai svelato, forse soltanto imprecisato e non ancora risolto. Da lui finalmente, con introspettiva, profonda oculatezza mirabile e certosina, sviscerato? Il commissario Falò, un uomo certamente non sprovveduto, bensì fortemente risoluto e avveduto, talvolta offuscato dal frastagliato e ondivago, tormentoso scorrere morboso dei suoi mille e più pensieri nervosi, un uomo mai domo in un mondo di dormienti, uno scandagliatore superbo dell’ignoto suo e nostro più mostruoso e angelicamente luciferino, languidamente tanto morboso quanto sopraffino.

Un noir con punte persino notevolmente erotiche e piccanti che si districa e dipana in maniera sinuosa e morbida, goliardica e contemporaneamente severa, potremmo dire, fra apparizioni di cantanti di risma e delitti spettrali, a volte immaginari, a volte veritieri e soprattutto umani.

di Stefano Falotico,

ovviamente, elementare Watson?