THE GRAY MAN, recensione

Ebbene, oggi recensiamo The Gray Man, firmato dagli ipertrofici e instancabili, mirabolanti fratelli Joe & Anthony Russo, ovvero i registi di Avengers: infinity War e Avengers: Endgame. I quali, per la prima volta in assoluto, nella loro carriera, lavorano per l’occasione con Netflix, realizzando, peraltro (dettaglio di primaria importanza nient’affatto trascurabile), con The Gray Man, avvalendosi di un faraonico budget stratosferico, equivalente per l’esattezza a duecento milioni di dollari mastodontici, la pellicola attualmente più costosa mai prodotta dall’appena succitata piattaforma di streaming più famosa al mondo.

The Gray Man è stato distribuito, limitatamente, in 51 sale italiane, una settimana or sono e or è approdato, giustappunto, su Netflix per poter essere fruito da chiunque ne sia abbonato.

Tratto dal romanzo omonimo di Mark Greaney, The Gray Man è stato sceneggiato e adattato dallo stesso Joe Russo, da Christopher Markus e Stephen McFeely, e dura due ore e due minuti netti, adrenalinici, scoppiettanti che non lasciano un sol attimo di tregua, inchiodandoci allo schermo per tutta l’interezza del suo corposo eppur mai noioso minutaggio travolgente.

Sebbene, dichiariamo subito, senz’alcun infingimento di sorta, che The Gray Man, pur essendo scorrevole e piacevole, non è certamente un grande film. Successivamente ve ne spiegheremo le ragioni.

Trama, secondo IMDb:

Quando l’agente più abile della CIA (Ryan Gosling nei panni di Six), la cui vera identità è sconosciuta, scopre accidentalmente gli oscuri segreti dell’agenzia, un ex collega demente (Chris Evans/Llloyd Hansen) gli mette una taglia in testa, arruolando assassini internazionali per dargli la caccia.

Aggiungiamo noi, a tale brevissima sinossi a sua volta ridotta all’osso, che fra i due litiganti il terzo gode? No, una donna molto avvenente ed estremamente sexy, ovvero Dani Miranda (Ana de Armas), completa un bel terzetto ed entra in scena già nell’incipit, visivamente variopinto e rutilante, ma con chi dei due contendenti sta giocando, forse furbescamente? Cosa sta effettivamente cercando o chi sta adescando, seducendo e forse ingannando con sottile malizia insospettabile? Forse, sta sicuramente dalla parte del buono. Oppure è il serafico e misterioso Fitzroy (Billy Bob Thronton), cioè colui che ha assoldato Six per commutargli la pena, scarcerandolo al fine che lavorasse per i suoi servizi segreti, l’uomo che non la racconta giusta? Oppure è chiarissimo che anche lui è semplicemente e soltanto vittima d’occulti poteri ingovernabili e al di sopra perfino della legge? Fitzroy ha una figlia teenager di nome Claire (Julia Butters) che soffre di cuore.

Fotografia funzionale, sebbene non eccelsa e troppo vividamente, esageratamente saturata di Stephen F. Windon, vale a dire il cinematographer par excellence degli ultimi episodi della saga di Fast & Furious, musiche incalzanti di Henry Jackman (Captain Phillips – Attacco in mare aperto e compositore preferito di Matthew Vaughn, regista, come sappiamo, di Stardust e del nuovo franchise degli X-Men, però, neanche a farlo apposta, senza il celeberrimo e omonimo Jackman/Wolverine).

The Gray Man parte molto bene e, come si suol dire, in quinta. Dopo la sua breve prefazione introduttiva e lo scorrimento veloce dei titoli di testa, veniamo immantinente immersi nel bel mezzo dell’azione. Ma, fin dalle prime inquadrature, prendiamo coscienza che stiamo assistendo a una sorta di clone di John Wick con Gosling al posto di Keanu Reeves. Rimanendo in ambito Netflix, alcuni segmenti assomigliano addirittura al superiore Tyler Rake. E non ce ne vogliano i brothers Russo e lo stesso Gosling ma le scene di combattimento, presenti in The Gray Man, non reggono assolutamente il confronto con la saga, giustappunto, appena menzionatavi col protagonista di Point Break. Per l’appunto, John Wick, di cui, nei prossimi giorni, peraltro è atteso il nuovissimo trailer del cap. 4.

Ryan Gosling è bravo, carismatico e, per il ruolo ivi incarnato, indubbiamente è calzante. Sfoderando un fisico notevole e una possanza e prestanza atletica invidiabili, sebbene, ripetiamo, al contempo si riveli assai più impacciato del magnifico e perfetto Reeves succitato. Chris Evans, coi baffetti e nell’inusuale ruolo del villain tanto psicopatico quanto stupido, tagliato con l’accetta e dallo spessore inesistente, interpreta la sua parte con giusta aderenza al personaggio, la de Armas, al solito, è molto bella e Thornton sa il fatto suo.

Eppure, in questo concentrato spericolato di action frenetico e vertiginose riprese, spesso digitalizzate, tecnicamente ineccepibili, in questa pellicola dal ritmo convulso, tralasciando la magistrale e superbamente congegnata, lunga scena della sparatoria in quel di Praga, qualcosa non funziona. Tutto, infatti, sa di risaputo e noiosamente già visto. La storia espostaci, purtroppo, è scontata e banalissima. A tratti, perfino soporifera. Infine, The Gray Man è spropositatamente manicheo in modo stucchevolmente indigesto.

Dunque, se dal lato prettamente riguardante l’intrattenimento senza pretese, The Gray Man scorre alla grande, sul versante della singolarità, dei risvolti narrativi e della caratterizzazione dei personaggi, pecca e fallisce clamorosamente. Non avvincendoci, assolutamente.

Però, se amate i begli attori maschili dai fisici perfetti e muscolosi, se siete amanti della sempre più in ascesa Ana de Armas, ex di Ben Affleck e presto sui nostri grandi schermi nell’attesissimo Blonde di Andrew Dominik, nei panni di Marilyn Monroe, The Gray Man è esteticamente, forse soltanto metaforicamente e sensualmente, potremmo dire, un godibile bel vedere imperdibile.

Inoltre (concludiamo qui), i fratelli Russo hanno enormemente difettato in fatto di originalità, persino meta-cinematografica e figurativa. Le atmosfere iniziali e la fotografia stroboscopica, infatti, specialmente della prima mezz’ora, ricordano notevolmente, anzi, sono ricalcate identicamente da Blade Runner 2049. Ove la “coppia” Gosling-de Armas, inequivocabilmente, pareva più affiatata e simpatica.

di Stefano Falotico

IL GIGANTE (Giant), recensione

Ebbene, in occasione della sua esclusiva e pregiata uscita in Blu-ray 4K, recensiamo Il gigante (Giant).

Il gigante, opus mastodontica, soprattutto in termini di durata, in quanto il suo minutaggio integrale consta di duecentouno minuti netti, uscita sui grandi schermi mondiali nel ‘56, firmata da George Stevens e, al di là delle sue più o meno opinabili considerazioni qualitative a riguardo, specialmente ricordata dai cultori della settima arte per essere stata l’ultima interpretazione del mitico James Dean. Morto, come sappiamo, tragicamente in un fatale incidente stradale maledetto a pochi giorni dalla fine delle riprese.

Il quale, dopo i primi suoi piccoli ruoli in pellicole di scarso conto e rilevanza, dopo essere, celermente e in modo apoteotico, asceso all’empireo del divismo con soltanto due interpretazioni spiccate, ovvero quelle ne La valle dell’Eden di Elia Kazan e Gioventù bruciata di Nicholas Ray, due recitative prove immediatamente ascritte alla leggendarietà e all’epicità più adamantine per cui simbolizzò iconicamente il ribelle per antonomasia della puritana società americana dell’epoca, divenne, per l’appunto, in un lasso di tempo velocissimo, l’incarnazione hollywoodiana del maudit par excellence e al contempo del giovane “rebel without a cause” (tale, infatti, il titolo originale del film, appena citatovi, di Ray), scavezzacollo, problematico, inquieto eppur al contempo strepitosamente ipnotico, fascinoso e magneticamente enigmatico, in virtù, peraltro, della sua indiscutibile e angelica, ambigua ed efebica bellezza purissima. Anche se, per giustezza e dovere di cronaca, ci par giusto ribadire in modo importante che tale etichetta di bello e dannato “sfortunato”, dunque mitizzato, gli fu appioppata dopo il suo decesso.

Detto ciò, ecco la trama de Il gigante. Riassunta in poche righe a sintesi d’un film che, come detto, è spropositatamente lungo e, nelle sue tre ore e venti minuti, malgrado la sua grandeur indiscutibile e rinomata, a dispetto del fascino visivo magniloquente di panorami mozzafiato e primi piani intensi, non è sempre coeso in una narrazione perfetta e ben amalgamata. In quanto, il film, malgrado l’eccellente media recensoria tuttora presente sul sito aggregatore metacritic.com, equivalente all’84% di opinioni altamente positive, non poche volte perde quota e si sfilaccia sensibilmente, annodandosi in dialoghi estenuanti e adagiandosi, compiaciutamente, in un ritmo molto lento:

Jordan Benedict Jr., detto Bick (Rock Hudson) è un ricco tycoon e allevatore di bestiame del Texas che sposa l’affascinante, giovane e sensuale Leslie Lynnton (Elizabeth Taylor) del Maryland. Di Leslie è follemente innamorato anche Jett (James Dean), bracciante però squattrinato, il quale, struggendosi per Leslie ma non potendo averla, ne soffre immensamente. Jett eredita un appezzamento di terreno in base al testamento della defunta sorella di Bick e ne scopre un giacimento petrolifero che lo renderà ricco. A questo punto, persevererà nell’assiduo, mai vinto né domato corteggiamento nei riguardi di Leslie.

Secondo le testuali, sottostanti e quanto mai pertinenti parole del dizionario Morandini, estrattevi:

«Da un romanzo di Edna Ferber un Via col vento alla texana. Saga familiare, affresco storico-sociale, melodramma con tanti temi al fuoco: razzismo, matrimoni misti, bigottismo, conflitti tra generazioni, ossessioni psicoanalitiche. Dean ruba il film alla coppia Hudson-Taylor e ha almeno due scene memorabili. 10 nomination e un Oscar per la regia. Scritto da Fred Guiol e Ivan Moffat».

Fotografato meravigliosamente da William C. Mellor, Il gigante, pur rimanendo una miliare pietra immarcescibile del Cinema, oggi come oggi, appare molto datato. Sebbene, è indubbio che sia altresì rimarchevole per molteplici aspetti, a partire innanzitutto, come già ampiamente dettovi, dalla prova carismatica di James Dean. Che, con la sua ricercata, perfino leziosa e manieristica posa dinoccolata e lo sguardo languido, eternamente sospeso fra il tormentato con l’espressione corrucciata e il sentimentale, perennemente, sensualmente ammiccante, entrò nell’immaginario collettivo, seduta stante.

Nelle sue quasi tre ore e mezzo di durata, inoltre, non pochi sono i momenti lirici altamente deliziosi e squisiti a livello prettamente formale, oltre che attoriale e fotografico.

Ma, nella sua interezza e complessità, Il gigante si perde fra dialoghi, così come sopra accennatovi, spesso poco ficcanti, annacquando in un ritmo troppo blando e dall’andamento estremamente soporifero, fra una Liz Taylor, in alcuni frangenti, un po’ svogliata e forse fuori parte, un Rock Hudson che, malgrado la candidatura all’Oscar, ottenuta assieme a James Dean (ovviamente, postuma) come miglior attore protagonista, risulta imbalsamato in più circostanze pur mantenendo, a sprazzi, questi, sì, sublimi, un contegno e un’altezza recitativa invece impari e mirabile.

Eppure, tralasciando tutto ciò, Il gigante, come si suol dire, è un bel vedere, si lascia ammirare volentieri e conserva intattamente, a distanza di più di mezzo secolo, il suo granitico, perfino misterioso fascino ammaliante. Forse, difetta in quanto, ripetiamolo sin allo sfinimento, si perde in lungaggini superflue, in sterili digressioni e tempi morti fra lo stucchevole e il patetico più irrisorio. Divenendo soventemente calligrafico e perfino didascalico. Nella sua voglia megalomane, eccessivamente ambiziosa e smisurata in forma esagerata, di voler accumulare molteplici tematiche mai singolarmente, però, approfondite e sviscerate veramente. Diciamo che affastella, così come sottolineato esattamente dal succitato Morandini, una vastità di temi improponibili per un singolo film. Giacché, pur durando abbondantemente, non può logisticamente svilupparli tutti coerentemente.

Primeggia, invece, sul versante figurativo per via della fotografia eccelsa di William C. Mellor, della sontuosa scenografia, soprattutto della reggia di Bick, realizzata da Boris Leven, e dell’ottimo montaggio a cura di William Hornbeck.

Musiche, pompose e un po’ noiose, di Dimitri Tiomkin.

Comunque, Il gigante rimane un film totemico e importante che si presta a variegate chiavi interpretative, soprattutto rimarchevoli a livello socio-cinematografico.

Vi è anche una piccola parte per un giovanissimo, irriconoscibile Dennis Hopper.

di Stefano Falotico

CRIMES OF THE FUTURE, recensione

Ebbene, oggi recensiamo, in anteprima, la nuova opus di David Cronenberg, cioè Crimes of the Future, presentata in concorso all’ultima kermesse cannense, ovvero la 75ª.

Come sappiamo, dal trailer italiano, negli scorsi giorni diramatoci e diffuso su YouTube e nella rete, Crimes of the Future, dopo l’ottima accoglienza critica, ricevuta al Festival di Cannes, malgrado, altresì affermiamo che non tutti i pareri dell’intellighenzia sono stati lusinghieri e/o favorevoli, da noi, verrà distribuito nelle sale a partire dal 24 agosto prossimo tramite la Lucky Red.

Dunque, presto, anche noi in Italia potremo visionare la seguente e, prossimamente, ivi disaminata, nuova opera cronenberghiana, esattamente nel mese venturo e a venire.

A distanza di circa una decade, cioè a 8 anni da Maps to The Stars (2014), Cronny, spiazzando un po’ tutti e perfino smentendo sé stesso, in quanto negli scorsi anni dichiarò che non avrebbe mai più girato un lungometraggio, perlomeno, per precisione di cronaca, testualmente asserì che nutrì non pochi dubbi in merito a un suo eventuale ritorno dietro la macchina da presa, ecco che or si presenta con tale affascinante progetto tanto leggermente inaspettato quanto già ampiamente apprezzato. Però non in modo unanime. Sottolineiamolo in modo importante.

E, nelle prossime righe, sarà naturalmente da noi recensito con puntiglio e, c’auguriamo, netta e sopraffina schiettezza il più possibile oggettiva. Giudicheremo Crimes of the Future senza cioè lasciarci suggestionare dal nome stesso del regista che di Crimes of the Future, giustappunto, porta la firma, Cronenberg, ça va sans dire.

Molti critici o improvvisatisi tali, infatti, per triste timore reverenziale nei riguardi dei grandi cineasti, a lor avviso intoccabili, dinanzi alle loro nuove opere divengono metaforicamente miopi. Cosicché, suggestionati dalla loro nomea autorevole, soprattutto autoriale o entrambe le cose all’unisono, di conseguenza son poco obiettivi nei confronti d’ogni loro opera(to). Abbagliati da una sorta di cecità recensoria abbastanza, osiamo dire, tetra e scioccamente puerile. Oltremodo ridicola.

Diciamo, anzi, senz’utilizzare ora il plurale maiestatico, dico tostamente ciò in quanto Crimes of the Future, a mio modesto parere, non è affatto un capolavoro. Forse, neppure un grande film. Lo declamo e sottolineo marcatamente. Non per puro, modaiolo spirito contradditorio e/o provocatorio, bensì perché lo penso davvero fortemente e, presto, ve ne spiegherò ed enuncerò le ragioni, la questione enucleandovi nei dettagli, avvalendomi d’un testo, sottostante, perfettamente citato in toto, comprese le virgole sbagliate e le inesattezze in esso presenti. Scandagliandolo… sì, tale bruttino, quasi orrido insulto al Cinema, no, filmetto insulso di Cronny. Fieramente io sostenendo tale tesi appena espressavi, appieno dichiarandola e sottoscrivendola pienamente o penosamente, sperando d’esporre il lutto, no, il tutto con sottigliezza e arguzia esatte e ineludibili. Al contempo, aggiungo che è un film, a suo modo, delirante, no, soprattutto rilevante e imprescindibile, per sconcezza e scemenza, all’interno del coerente, decisamente più maestoso e mastodontico excursus filmografico del regista di Videodrome, de La mosca, de Il pasto nudo e di tanti ben noti, specialmente ai suoi aficionados, capolavori imperdibili e, per ogni cinefilo che si rispetti, immancabili e totemici. Per dovere di sintesi, stavolta copio-incollo la trama riportata lapidariamente da IMDb. Che, comunque, nella sua striminzita brevità, riassume ottimamente quanto avviene nel film, vale a dire il cosmico niente totale più allucinante: Gli esseri umani si adattano a un ambiente sintetico, con nuove trasformazioni e mutazioni. Con il suo partner Caprice, Saul Tenser, artista performativo delle celebrità, mostra la metamorfosi dei suoi organi in spettacoli d’avanguardia.

Qualche anno or sono, Cronenberg obiettò in modo estremamente polemico su Kubrick, specialmente su Shining.

Queste furono le sue testuali parole, opportunamente, nella nostra lingua, tradotte:

«Credo di essere un regista molto più intimo e personale di Kubrick, per questo trovo che Shining non sia un grande film. Non credo che lui abbia mai capito veramente il genere horror. Non credo abbia capito fino in fondo cosa stava facendo. Il libro era pieno di immagini forti e suggestive ma non credo che lui le abbia sentite veramente. È una cosa strana, ma sebbene sia considerato un artista e un cineasta di altissimo livello, credo che Kubrick fosse molto “commerciale”, in cerca di progetti che potessero ottenere le reazioni giuste e quindi potessero essere adeguatamente finanziati. Credo fosse davvero ossessionato da questa cosa, al contrario mio. O di altri registi come Bergman e Fellini».

Benissimo, prosopopeiche frasi apodittiche, da Cronny pronunciate con immane protervia imbarazzante.

Non amo molto Shining, evidenzio invece io, lo trovo, sì, sopravvalutato ma, in confronto a Crimes of the Future, risulta eXistenZ, cioè an absolute masterpiece inconfutabile, vs qualsiasi filmaccio con Paola Cortellesi. Una che ha delle belle gambe, dei begli occhi ma è più antipatica del Falotico, ovvero me stesso, quando, anziché rivedere e idolatrare La promessa dell’assassino, pratica onanismo insistito, scellerato e furioso, contemplando la nuova, no, fresca carne (ora, mica tanto) di Deborah Kara Unger che fu di Crash. Intervallandola con quella di Highlander 3 e alle sue caviglie su tacchi a spillo vertiginosi e minigonna da cardiopalma e Femme Fatale da Brian De Palma, da me immortalate con tanto di zoom, quando sfilò in passerona, no, in passerella, al Festival di Venezia del 2002, in occasione della presentazione di Cuori estranei.

Mortifero, lugubre, con deprimenti scene in periferia con tanto di murales e case diroccate à la via Molino di Pescarola, CAP. 40131, dell’inland felsineo più fetente e fatiscente, cioè il più marcio quartiere Lame, detto anche Navile, ove risiedette un mio ex “amico” delle scuole medie, il terribile V. Porro, con fotografia sporca all’Angela Cavagna, no, spesso da “cinema” lurido alla Stefano Calvagna, con un Mortensen in mise da morte de Il settimo sigillo dei poveri (cristi) e sguardo da Nosferatu con la tosse d’un fumatore di cinque pacchetti di sigarette Chesterfield al giorno, il quale, dio sia (Tiziana) Lodato de L’uomo delle stelle, no, per fortuna pare di questa terra, ravvivandosi, giustamente, e vivificandosi solamente nella scena in cui quella gran fi… a di Kristen Stewart lo bacia con la lingua e saliva + sfacciate avances da frustrata donnetta burocratica ma allo stesso tempo svergognata a mo’ del 90% delle donne oggi imperanti sui social.

Le quali, dopo dure giornate di lavoro da sottomesse sottopagate, la danno, si dannano, si danno, mezze smutandate, alla pazza gioia sul web, sfogandosi in selfie da Boss Magazine degli anni novanta. Quindi, per qualche pen… oso like di maschi più messi a pecora di loro, non la regalano logisticamente (come potrebbero, d’altronde, se non in una stanza su FB), ma, virtualmente, pare che elemosino approvazioni patetiche con domanda implicita su sguardi allusivi, imploranti la seguente offerta-domanda aberrante: te piaccio, so’ ancora bona? Visto che cosce? Che portamento? Non sono da buttare, vero? Me daresti della bottana, no, ‘na botta e una botte? Ce la facciamo una sveltina nel tinello e poi berremo un vinello? Sì, so che belo, no, so’ che son bella e tu sarai il mio vitello. Ordiniamo una sgarrupata camera d’albergo, sì, una cameretta d’ostello e diamoci dentro, dai, mio fringuello.

Ipse dixit il Pontiggia su Cinematografo: https://www.cinematografo.it/recensioni/crimes-of-the-future/

Si parte comodi, un infanticidio: la madre soffoca il figlio col cuscino, giacché ha mangiato plastica. E poi dentro nel body horror, tra registro nazionale degli organi, desktop surgery alla mercé di tutti, performance di chirurgia, “chirurgia è sesso”, “l’evoluzione umana potrebbe andare fuori controllo, nell’insurrezionale”, e poi autopsie, trapani che perforano crani. E una questione non differibile: la crescita tumorale, che catalizza la bellezza interiore, può essere considerata arte? E, ancora, la certezza: “La chirurgia è il nuovo sesso”.

È il nuovo film di David Cronenberg, il ritorno del maestro canadese al sottogenere che l’ha reso grande, il body-horror: Crimes of the Future il titolo, la competizione di Cannes 75 l’alveo.

Otto anni dopo Maps to the Stars (2014), trasforma un soggetto vecchio di due decenni, chiamando il sodale Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart a una nuova manipolazione organica, a un inedito spettacolo di inner beauty, con letti nutritivi, poltrone vertebrali, tagli chirurgici e allevamenti di organi tatuati dalle funzioni ignote. È la performance, che unisce Saul Tenser (Mortensen), un famoso body artist, a Caprice (Seydoux), nel mostrare la metamorfosi dei propri organi in spettacolo d’avanguardia, e affascina persino i preposti censori del Registro Nazionale degli Organi, Timlin (Stewart) e Wippet (Don McKellar); attira il padre del bambino (Scott Speedman) che propone a Saul un’autopsia showcase dello stesso pargolo; richiama “colleghi” quali il Dottor Nasatir (Yorgos Pirpassopoulos) e la socia Adrienne Berseau (Ephie Kantza).

Cronenberg ha girato ad Atene, sfruttando condizioni vantaggiose, e il setting distopico e postapocalittico non incanta ma nemmeno scontenta: a sapere di trovarsi nella capitale greca non si può non pensare alla recente crisi. E nemmeno scontentano gli attori, sebbene i ruoli non siano troppo premianti, un filo passivi insomma.

Ma i problemi sono altrove, e ben altri: tagliamo corto, Cronenberg ha dichiarato più volte, anche l’anno scorso a Matera, che “il cinema è morto” – l’ha detto in italiano al magazine Movie Mag di Rai Movie – e c’è da credergli, almeno per il cinema che lo riguarda.

Vi ricordate Il demone sotto la pelle (1975), Rabid (1977) e La mosca (1986), le pietre miliari del body horror? Mutazioni, contaminazioni e infezioni corporali erano istruite, informate e nutrite di cinema, e cinema tout court, a insinuare non solo provocazione ma disturbo, non solo perversione ma interrogazione per immagini in movimento?

Ebbene, riguardatevi quelli, perché il settantanovenne regista se li è dimenticati, almeno cinematicamente: Crimes of the Future ne è un sunto anodino, immoto, iperverbalizzato, che prende quelle premesse-promesse e le sterilizza, che prende Michel Foucault e ne fa un bignamino.

Difetta di interesse, latita di scandalo, le carni sono tagliate un tanto al chilo, gli organi rimossi con orgasmi fatui, rimane negli occhi e negli orecchi dello spettatore più che queste “trovate” la difficoltà di deglutizione di Viggo e le maniche tirate sulle mani, il nudo della Seydoux e, ancora di Viggo, la battuta: “Non sono molto bravo a fare il vecchio sesso”. Tutto il resto è plastica, reperto e residuo: no future.

Anale, no, analisi perfetta. Nient’altro da aggiungere. Anzi…

Cronny, alla sogliola, no, alla soglia degli ottant’anni, riesuma e resuscita il defunto sé stesso, no, l’abbandonato progetto Painkillers dapprima irrealizzato, soltanto idealizzato, che doveva avere per protagonista Nicolas Cage. Affidando, oggi come oggi, la parte al suo pupillo e forse amante mai pubblicamente rivelato, “solo” ficcato in 4 suoi film, Viggo. E aggiornandolo alla sua incurabile senilità galoppante. Comunque, credo che Cronny, eh già, scelse Robert Pattinson per Cosmopolis & Maps to the Stars semplicemente perché Robert fu per lui ciò che Ninetto Davoli fu per Pasolini. Soprattutto fu identico a Juliette Binoche e Julianne Moore quando rispettivamente vennero… sodomizzate da Pattinson nelle due pellicole eccitanti, no, su citate. Detta come va detta, Crimes of the Future è un pastrocchio senza capo né coda, un manifesto pubblicitario alla body art, spacciato per arte e filosofia teoretica. Di erotismo, non ce n’è. Il film prende molte strade e non ne imbocca mai veramente nessuna. Non inquieta, non disturba, risulta stomachevole solamente a livello d’impresentabilità filmico-narrativa. Sarà ricordato solo per il magnifico nudo della Seydoux. Per i suoi turgidi capezzoli splendidi e le sue vellutate gambe da accarezzare godibilmente. A meno che, lei, sì, Léa non ve la dia, il che è abbastanza ovvio e scontato, e perciò soffrirete di male atroce, praticandovi tagli per troppa escoriazione, causati dalla feroce, irruenta, smodata mast… one violenta e immesso, no, annesso sanguinamento per cattivo strofinamento cazzuto, sfigato e fottuto.

di Stefano Falotico

S1mOne, recensione

Ebbene oggi, per il nostro consueto, speriamo apprezzato, appuntamento coi Racconti di Cinema, disamineremo Simone, conosciuto anche con la più comune dicitura, presso i dizionari archivistici, S1m0ne.

Simone è una pellicola della durata corposa, avvincente, sebbene un po’ prolissa, di circa due ore, per l’esattezza, di un’ora e cinquantasette minuti, firmata dal valente, spesso sorprendente e lungimirante Andrew Niccol. Profetico sceneggiatore di The Truman Show, qui dietro la macchina da presa per questa sua seconda opus registica dopo il bel Gattaca.

Scritto interamente, oltre che diretto, com’appena dettovi, dallo stesso Niccol, a partire da un suo soggetto originale, Simone è un’interessante, pregevole pellicola forse da rivalutare. In quanto, ai tempi della sua uscita nelle sale, fu ampiamente snobbata da gran parte dell’intellighenzia critica mondiale e, a tutt’oggi, riscontra un insufficiente 49% striminzito di medie recensorie presso il sito aggregatore metacritic.com.

Innanzitutto, chiariamoci immantinente. Simone non è affatto un capolavoro e forse nemmeno, effettivamente, un grande film. Poiché affastella, approssimativamente, troppi temi importanti senza sinceramente approfondirne mai nessuno seriamente, rimanendo molto in superficie sugli argomenti trattati e, risultando, a conti fatti, sì, un coraggioso e godibile, azzardato esperimento di satira fantascientifica mista, diciamo, addirittura al dramma esistenzialista a sua volta permeato di non poche allusive e corrosive punzecchiature e stilettate feroci e graffianti riservate allo star system di Hollywood e dintorni, con annessi tutti i pittoreschi e assai strampalati personaggi che vi gravitano intorno, dentro e fuori, ma al contempo, come poc’anzi accennatovi, affronta la spinosa materia con qualunquistica leggerezza spesso inconcludente e banale. Cosicché, di conseguenza, ogni polemico tema, solamente di fondo, presente nella pellicola sol a livello viscerale, non viene mai veramente sviluppato seriosamente e davvero esaminato con cura e nei dettagli. Giacché in molti suoi punti si palesa come un esplicito j’accuse grottesco all’acqua di rose e sostanzialmente innocuo, persino dimenticabile, dell’invero assai più complesso e stratificato dietro le quinte caotico della grande mecca di Los Angeles che andava, indubbiamente, meglio e più sottilmente eviscerato ed analizzato. Simone, inoltre, è diegeticamente sbilanciato e addirittura risibile, oltreché incongruente, esile, ingenuo ed esagerato durante il suo lungo minutaggio sfilacciato. Detto ciò, comunque, ancora ribadiamolo in modo marcato, è innegabile che sia un film affascinante e degno assolutamente non soltanto d’una visione, nel caso siate fra coloro che non l’hanno mai visto, bensì d’una netta rivalutazione immediata.

Se ci attenessimo pedantemente e scioccamente soltanto alla sin troppo sintetica e scarsamente esplicitata trama ridotta all’osso riportataci da IMDb che, sottostante, noi stessi riporteremo fedelmente e testualmente, questa, giustappunto, ne sarebbe la misera sinossi, peraltro sbagliata in maniera ingiustificabile:

Il film di un produttore è in pericolo quando la sua star se ne va, quindi decide di creare digitalmente un’attrice per sostituirla, diventando una sensazione improvvisa che tutti pensano sia una persona reale.

In verità, la trama, per quanto lineare, è molto più contorta e ripiena di risvolti e narrativi nodi.

Viktor Taransky (un meraviglioso, strepitosamente sopra le righe in modo sublime, Al Pacino) è un attempato produttore di Hollywood sul viale del tramonto. Il quale, dopo già una triste serie di suoi prodotti film fallimentari, si trova ad incassare un altro duro colpo, artisticamente parlando. Poiché Nicola Anders (Winona Ryder), ovvero l’attrice da lui designata per il suo nuovo film che si stava accingendo ad allestire e prossimamente finanziare, all’ultimo momento ha dato forfait in maniera definitiva e inderogabile, lasciando Viktor, di punto in bianco, solo come un cane…

Però, subito dopo l’accaduto, Viktor viene contattato da un “losco” figuro, cioè un misterioso personaggio, Hank Aleno (Elias Koteas), che, dopo una settimana dall’incontro con Taransky, trapasserà per un tumore agli occhi. Prima di morire, Aleno, fan sfegatato di Taransky, confidò segretamente a quest’ultimo d’aver approntato e perfezionato un sofisticato programma informatico in grado di creare, virtualmente, attori “inesistenti” ma all’apparenza reali.

Taransky, comprensibilmente, all’inizio è scettico e titubante poi entrerà nel laboratorio speciale di Aleno e prenderà confidenza con tale mondo per lui dapprincipio ignoto. Acquisirà velocemente confidenza con la virtualità e, da demiurgo-dio factotum, genererà la sua splendida creatura Simone (Rachel Roberts).

Attrice irreale, per l’appunto, ma bellissima e bravissima. Tanto brava da vincere incredibilmente un Oscar.

Ora ci fermiamo per non svelarvi troppo e rovinarvi le sorprese, limitandoci col dire che Viktor, travolto dal successo travolgente della sua Simone, non sapendo più come gestire il suo “imbroglio”, sarà accusato di omicidio. Indovinate nei confronti di chi?

Divertente, assurda e allo stesso tempo geniale, Simone è una garbata comedy preziosa e impagabile. Arricchita dalla magnifica prova d’uno scatenato Pacino incontenibile e vero one man show del film. Altro che Simone/Roberts… A dispetto, come già scrittovi, delle sue esagerazioni narrative e, paradossalmente, di molte scene, giocoforza, forzate e irrealistiche, Simone intrattiene, nonostante le sue tante inverosimiglianze, con gusto e intelligenza a tratti eleganti e sopraffine pur, evidenziamolo nuovamente, scontentando invece decisamente sul versante prettamente concettuale. Cioè, poteva e doveva essere una riflessione ben più profonda in merito ai pro e contro degli effetti, già all’epoca visibili e significativi, premonitori e a doppio taglio della virtualità or imperante entrata nella vita odierna di tutti i giorni e dei consequenziali, mistificatori meccanismi riflessi del mondo hollywoodiano e non solo, soventemente fasullo. Ove, dietro le bellezze, anche in senso lato, a prima vista dorate, dietro le apparenze più invidiate e bramate, si celano, ahinoi, scheletri nell’armadio incommensurabili e inganni nefandi e sesquipedali dei più miserrimi e agghiaccianti.

Nel cast, anche Catherine Keener (Disastro a Hollywood), Pruitt Taylor Vince (La leggenda del pianista sull’oceano), Rebecca Romijin ed Evan Rachel Wood.

di Stefano Falotico

STRANGER THINGS 4, recensione degli ultimi due episodi vertiginosi

Ebbene, dal 1° luglio, dopo una spasmodica e interminabile attesa, tutti gli aficionados della sempre più sorprendente serie Netflix, intitolata Stranger Things, hanno potuto visionare i due episodi conclusivi o potranno finalmente vederli, in tutta calma. Speriamo, apprezzandoli appieno. In quanto, dopo la prima tranche rilasciata poco più d’un mese fa, constante di sette episodi, come appena dettovi, la succitata piattaforma di streaming più importante e famosa al mondo ne ha rilasciato, diciamo messo online, giustappunto, i due segmenti finali.

Avevamo già disaminato, c’auguriamo esaustivamente, i sette primi capitoli di Stranger Things stagione 4 e ora, giustamente, per spirito di finitezza necessario, nelle prossime righe, c’appresteremo, sebbene assai sinteticamente, a recensirvi i mancanti due, per l’appunto, riferitivi poc’anzi. Chiamati rispettivamente Papà (Papa) & Il piano (The Piggyback). Due episodi fra i più lunghi, complessivamente, di Stranger Things 4, rispettivamente della durata di un’ora e ventisette minuti e di due ore e venti. Forse, il minutaggio è esagerato.

Ora, dopo i primi tre quarti d’ora dell’episodio 8, leggermente soporiferi, ecco che all’improvviso Stranger Things 4 riprende il volo eccellentemente, avvincendoci sino alla fine in virtù di numerose trovate magnifiche ed emozionalmente pregne di pathos adrenalinico d’alta scuola registica.

Entrambi gli episodi sono diretti dai fratelli Duffers. Che, ribadiamo, compiono un lavoro egregio, malgrado alcune lungaggini, a nostro avviso evitabili, e qualche prolissa digressione che andava, senza dubbio, scorciata o addirittura eliminata.

Ciononostante, Stranger Things 4, col suo finale commovente (ovviamente, non lo riveleremo) e con la sua struttura, nel computo totale dei nove episodi, omogenea e robusta, non perde organicità e soprattutto fascino, riconfermandosi una delle serie televisive più azzeccate dell’ultima decade. Per quanto, a tutt’oggi, alcuni detrattori irriducibili non vogliano convincersene, attaccandola immotivatamente. Aggiungiamo, perfino ottusamente.

Chiariamoci su un aspetto basilare e di primaria importanza imprescindibile. L’operazione Stranger Things non è esclusivamente diretta soltanto ai ragazzi troppo giovani o molto superficialmente definiti nerd. Nerd, spesso, ha un connotato negativo. Stranger Things, in particolar modo questa quarta stagione, è una serie matura, qua e là, sì, prolissa e diegeticamente dispersiva che, in modo ridondante, talvolta si sfilaccia e sembra perdere quota. Ma, grazie all’abilità dei Duffer Brothers, parimenti sa rimodellarsi compattamente e ipnotizzarci bellamente. Primeggiando per trovate e colpi d’ala tanto inaspettati quanto eccezionali.

Innanzitutto, premettiamo anche ciò. Ovvero, se leggerete questa nostra recensione, essendo essa incentrata particolarmente sui due episodi finali dettivi, deduciamo facilmente che perlomeno abbiate visto i sette episodi che li precedettero. Quindi, eviteremo, sì, sciocchi spoiler che ve ne sciuperebbero la visione nel caso non abbiate invece ancora visionato i due episodi da noi qui brevemente analizzati, altresì e al contempo ci par chiaro ed evidentissimo che sappiate assai bene quanto dapprima narratoci in Stranger Things 4. In poche parole, sapete chi è il grande cattivo mostruoso di tale stagione, vale a dire Vecna (Jamie Campbell Bower).

Cosicché, l’episodio otto inizia, prima dei consueti, oramai celeberrimi titoli di testa, precisamente laddove il tutto s’era interrotto. Il ragazzo di “nome” 01, futuro Vecna, dopo aver battagliato furentemente e sanguinosamente con Undici (Millie Bobby Brown), finendo nell’inferno d’un altro infernale “sottosopra” e trasformandosi in una sorta di Freddy Kruger ante litteram di Nightmare, come sappiamo, ha ucciso nel sonno vari ragazzi e ragazze di Hawkins. E non è ancora, ovviamente, morto. Anzi, pare più forte e invincibile che mai.

Undici è intrappolata nel laboratorio retto da suo padre Martin Brenner (Matthew Modine). Il quale, malgrado le gentili e lecite insistenze del dr. Sam Owens (Paul Reiser) di liberare Undici, non desidera invece affatto privarsi della sua figlia speciale con poteri paranormali da Poltergeist.

Gli agente segreti hanno però scoperto la tana ove si cela e opera Martin, a sua volta, in gran segreto. E sono pronti a distruggerla, ammazzando chiunque capiti loro a tiro. Compiendo, senza pietà, una strage disumana.

Parallelamente alle vicissitudini filmateci e raccontateci, spettacolarmente, su Brenner, Undici e Owens, con continui e ritmati, ottimamente montati spezzoni filmici perfettamente allineati e accordati all’intera storia sin qui vista e mostrataci, ecco che, in modo mirabolante e sussultante, l’aziona saltella e si sposta prima sulla fuga di Hopper (David Harbour) dalla Russia e sulla sua evasione dalla prigionia, coadiuvato, in tale missione apparentemente impossibile e spericolata, da Joyce (Winona Ryder) e Murray Bauman (Brett Gelman), questi ultimi sopraggiunti e venuti prontamente, dopo mille e più strambe peripezie rutilanti, in suo soccorso, poi sulla combriccola dei nostri famosi “amigos” di Hawkins. Pronti, impavidamente e avventurosamente, a salvare Undici dalle grinfie del suo severo padre “carceriere” e soprattutto oramai decisi, tutti assieme appassionatamente e intrepidamente, a recarsi, armati non solo di coraggio da vendere, all’interno della spettrale haunted house, sì, la cupissima casa stregata ove alberga, tetramente e spaventevolmente, il diabolico babau maledetto, Vecna.

Per affrontarlo a viso aperto e possibilmente, quanto prima, ucciderlo definitivamente. A costo di rischiare la pelle, sono pronti a tutto.

I nostri amici, stoici da morire e senz’alcuna pavidità, sono naturalmente Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Nancy Wheeler (Natalia Dyer) e suo fratello Mike (Finn Wolfhard), Luca Sinclair (Caleb McLaughlin) e sua sorella Erica (Priah Ferguson), Robin Buckleu (Maya Hawke) e Steve Harrington (Joe Keery), i fratelli William e Jonathan Byers (Noah Schnapp e Charlie Heaton), Maxine Mayfield detta Max (Sadie Sink) + Argyle (Eduardo Franco) e Eddie Munson (Joseph Quinn), forse con l’aggiunta della stessa Undici? Chissà…

E cosa succederà? Qualcuno o qualcuna di loro, durante lo scontro frontale tanto impavido quanto terrificante contro Vecna, tragicamente morirà?

E qui doverosamente ci fermiamo e non ci spingiamo più in là…

Ancora una volta, sino allo sfinimento, fin troppo abusata, nel momento topico dello scontro con Vecna, echeggia Kate Bush e la sua riesumata Running Up That Hill. Quest’utilizzo, abbastanza marchettaro, della musica della Bush, per quanto bello e suggestivo, c’è parso onestamente legato a ragioni commerciali palesemente dovute a furbi e biechi sponsor alquanto evidenti e discutibili.

di Stefano Falotico

IL PRESIDENTE – Una storia d’amore, recensione

Ebbene, oggi per i nostri Racconti di Cinema, disamineremo brevemente, speriamo però esaustivamente, il film Il presidente (The American President), pellicola del ‘95 diretta finemente da Rob Reiner (Stand By Me – Ricordo di un’estate, Harry, ti presento Sally, Misery non deve morire), sottotitolata, per il mercato italiano, con Una storia d’amore.

Opus pregevole, delicata e appassionante, magistralmente diretta, ottimamente apprezzata, ai tempi della sua uscita nelle sale, dall’intellighenzia critica statunitense. Infatti, può a tutt’oggi vantare una lusinghiera media recensoria presso i maggiori siti aggregatori di recensioni, quali metacritic e Rotten Tomatoes, assai meno, ahinoi, da quella europea e, in particolar modo, italiana. Che la sottovalutò non poco, quasi unanimemente definendola retorica e stucchevole, sebbene garbata e piacevole da guardare.

Il presidente – Una storia d’amore dura centoquattordici minuti corposi e fu brillantemente sceneggiato da nientepopodimeno che il valentissimo Aaron Sorkin, premio Oscar come writer per The Social Network di David Fincher, autore di splendidi script, spesso lungimiranti e sovente eccellenti, per altrettanti film ragguardevoli quali, ad esempio, Nemico pubblico di Tony Scott & L’arte di vincere di Bennett Miller, regista, peraltro, sempre più in gamba e in esponenziale crescita spasmodica che, ultimamente, ha difatti diretto i notevoli Il processo ai Chicago 7 e Being the Ricardos.

Trama, sintetizzata ivi in poche righe per non esservi pedanti e soprattutto per non rovinarvi i vari risvolti interessanti e le belle sorprese in cui v’imbatterete durante la visione, fruendone attraverso il suo morbido ed elegantemente snocciolatoci intreccio ingegnoso e superbamente congegnato, in quanto Il presidente – Una storia d’amore, sicuramente, vi stupirà non poche volte in maniera, potremmo dire, godibilmente soffice:

Il fittizio Presidente degli Stati Uniti di nome Andrew Shepherd (un brillante Michael Douglas fascinoso e perfetto, dal distinto charme inimitabile, d’altronde, era all’apice dei suoi recitativi anni migliori e in avvenente maturità piacente), nel pieno del suo secondo mandato e in prossimità delle venture, immediate rielezioni, per fatue circostanze del bislacco destino, sì, per pure fatuità imponderabili, s’innamora fatalmente della lobbista per l’ambiente, Sydney Ellen Wade (un altrettanto magistrale Annette Bening dolcemente calatasi, nel ruolo da lei ben incarnato, con vigorosa bravura e un piacevole sex appeal che non guasta). Nel frattempo, deve difficilmente gestire la bigotta reazione dell’opinione pubblica, scossa dalla sua relazione succitata che suscita, inevitabilmente, scalpore presso il puritanesimo degli elettori, districandosi fra una crisi militare in Libia per cui scoppierà un conflitto bellico da lui, per cause di forza maggiore, innescato. Come se non bastasse, a mettergli i bastoni fra le ruote e a compiergli, a suo danno, un’elettorale campagna senz’alcuna esclusione di colpi bassi e meschini, la sua politica controparte rappresentata dal cinico e sleale senatore Rumson (Richard Dreyfuss). Ce la farà l’uomo più potente del mondo, ovvero Shepherd/Douglas ad aggiudicarsi, diciamo, la partita, vincendo la disfida, non perdendo la faccia, l’onore, la gloria e soprattutto il suo romantico, languido e bellissimo amore favoloso che vale tutta una vita?

A comporre il ricco e variegato cast, oltre naturalmente ai menzionativi due protagonisti sfavillanti, entrambi candidati ai Golden Globes, assieme alla sceneggiatura di Sorkin, alla regia di Reiner e alla nomination come Miglior Film, rimanendo però, in tutte le appena suddette categorie, sconfitto e perfino escluso totalmente agli Oscar se non per le musiche, ridondanti e pompose ma di sicura presa emotiva davvero infallibile, firmate da un ispirato Marc Shaiman, un puntuale Richard Dreyfuss, un simpatico sebbene un po’ in disparte e defilato Michael J. Fox, faccia comunque azzeccata per la parte assegnatagli, e specialmente un carismatico Martin Sheen d’annata. Il quale, ricordiamolo giustamente, fu lui stesso, ne La zona morta di David Cronenberg, un Presidente degli States.

A differenza però di quello di Douglas, impeccabilmente integerrimo e dall’infrangibile morale incorruttibile in tale pellicola di Reiner, Sheen fu villain.

Funzionale fotografia di John Seale (Mad Max: Fury Road, Il paziente inglese) e calibrata regia d’un Reiner che, dopo la prima sua ora diretta con gusto straordinario, malgrado l’esaltante finale, sì, retorico e patriottico oltre misura ma al contempo cinematograficamente ed emozionalmente, visceralmente potente, nella parte centrale perde qualche colpo, afflosciandosi in qualche lentezza didascalica non necessaria e poco in linea con la sobrietà dell’impalcatura diegetica, ripetiamo, del suo incipit folgorante e avvincente.

Detto ciò, Il presidente è una perla e una pellicola, quanto prima, da rivalutare positivamente.

Poiché, nonostante i crismi difettosi dell’hollywoodiano Cinema più mainstream, ampollosamente, talvolta, sdolcinato e a stelle e strisce tout–court (ed è il caso, ovviamente, di evidenziarlo a lettere cubitali), con annessi tutti gli incurabili eccessi enfatici che ne derivano, si lascia vedere che è un piacere impagabile e strepitoso.

di Stefano falotico

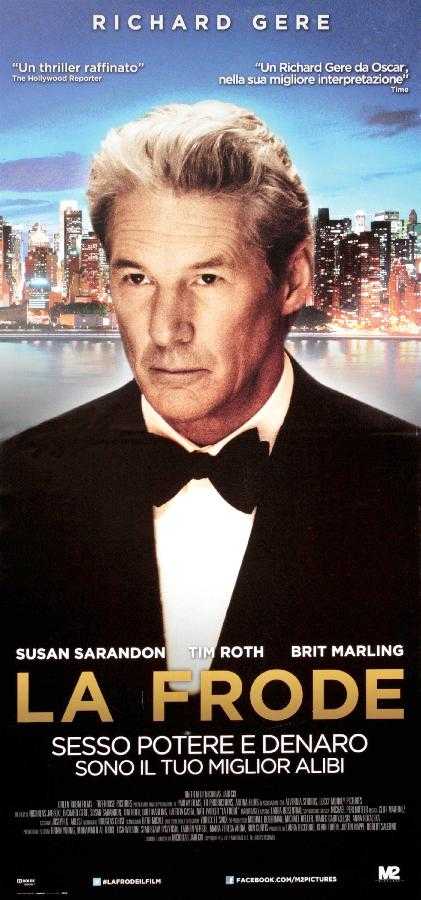

LA FRODE (Arbitrage), recensione

Ebbene oggi, per il nostro consueto, speriamo apprezzato appuntamento, con la nostra usuale rubrica Racconti di Cinema, vi parleremo del film La frode (Arbitrage). Film piuttosto recente, cioè uscito solamente una decade fa, precisamente nell’anno 2012.

La frode è una bella, sottovalutata opus firmata dal regista indipendente, alquanto misconosciuto e purtroppo abbastanza inattivo da qui in poi, Nicholas Jarecki. Che, con questo suo, La frode, a prescindere da qualche cortometraggio e dall’inedito, perlomeno per il distributivo mercato nostrano, The Outsider, esordì subito, a livello cineastico e ad Hollywood, con tale lungometraggio positivamente accolto dalla Critica, assai meno però dal pubblico però, potendosi già fieramente e notevolmente avvalere d’un cast di pregevoli nomi altisonanti del panorama cinematografico d’oltreoceano dei più rinomati, a partire innanzitutto da uno strepitoso e magnetico Richard Gere in grande spolvero e forma, non soltanto recitativa, come si suol dire, smagliante.

Da Jarecki stesso scritto, oltre che naturalmente diretto, La frode dura centosette minuti avvincenti ed è un film drammatico bellamente increspato di tonalità thrilling d’alta sofisticatezza ingegnosa e dai risvolti non poco inquietanti.

Trama, un po’ contorta nel suo andamento imprevedibile ma lineare nel dipanarsi e succedersi rocambolesco degli avvenimenti narratici, piena di colpi di scena tanto spiazzanti quanto appassionanti:

Robert Miller (Gere) è un ricchissimo uomo d’affari dalla vita invidiabile, arrivato al vertice della cosiddetta piramidale scala sociale e, diciamo, monetaria. Cioè, è giunto positivamente al culmine considerevole e ammirevole, allo zenit, del successo professionale e, apparentemente, sentimentale per quanto concerne il versante privato. Ma non è tutto oro quel che luccica? Forse.

Infatti, a dispetto delle sue ingenti, assai cospicue risorse finanziarie, nonostante la sua vita, come detto, economicamente fastosa e il suo appartamento lussuoso in un grattacielo dorato, malgrado la sua affascinante, quasi coetanea moglie attempata ma sensuale, specialmente affettuosa e ancora molto innamorata di lui, Ellen (Susan Sarandon), e l’avvenente figlia Brooke (Brit Marling), la quale lavora nel suo gigantesco studio, Robert ha probabilmente molti scheletri nell’armadio. Da tempo tiene nascosta la sua adulterina, giustappunto, extraconiugale relazione passionale e sessuale con la sexy gallerista Julie Cote (Laetitia Casta), assai più giovane di lui, ma questo sarebbe solamente un peccato veniale e, invero, tralasciando fatui moralismi bigotti, rappresenterebbe sostanzialmente un problema, tutto sommato, alquanto trascurabile e di scarsa importanza, persino facilmente risolvibile, ai fini della sua rispettabilità indiscussa. Soprattutto perché, al momento, nessuno n’è informato ed è assai difficile, per via della scaltrezza di Robert, della sua intelligente discrezione e furba riservatezza, che il suo tradimento nei riguardi della moglie possa essere scoperto facilmente.

Il primo problema grave che, nella sua vita insorge come un tremendo fulmine a ciel sereno, neanche a farlo apposta imponderabilmente e fatalmente, è la non calcolata, scioccante morte accidentale della stessa sua amante, nientepopodimeno che Julie. Quest’ultima deceduta nella macchina di Robert dopo una serata trascorsa in compagnia. Dopo aver litigato con Julie, poco prima della tragedia descrittavi, Robert, per farsi perdonare, le propose di recarsi con lei nella sua confortevole casa isolata di campagna al fine di gustare una notte d’amore tanto bollente quanto spensierata, lontana dai problemi ingombranti e opprimenti del quotidiano più barboso. Al che, come poc’anzi accennatovi, Robert, durante il viaggio in direzione della sua abitazione ubicata in zona campagnola, ha un improvviso colpo di sonno e, per qualche attimo infinitesimale, perde il controllo dell’autovettura. Bastano però questi pochi, imponderabili istanti fatali per decretare la triste fine di Julie.

Su cui subito sta indagandovi lo scafato detective Michael Bryer (Tim Roth) della sezione Omicidi, un uomo risoluto e determinato ad arrivare a una risoluzione di quello che, fin dapprincipio, si palesò ai suoi occhi come un inequivocabile, chiarissimo omicidio preterintenzionale. Come se non bastasse tale macabro episodio appena espostovi, episodio che naturalmente Robert tenterà di celare, dissimulandone la veridicità affinché la sua, finora inviolata reputazione intoccabile e la sua fedina penale immacolata non siano compromesse, nel frattempo, Brooke apprende e viene a scoprire in ritardo, scioccata e con suo immane dispiacere, che suo padre Robert ha, da parecchio tempo, laidamente tenuta nascosta e insabbiato un’altra verità decisamente disdicevole e, per l’appunto, compromettente. Difatti, i conti della società per cui lavora sono stati manipolati col beneplacito dello stesso Robert e il truffaldino aiuto d’un suo assistito. Per non finire in bancarotta e lasciare sul lastrico la sua famiglia per colpa d’un investimento sbagliato in Russia, Robert è stato costretto, giocoforza, a compiere una frode. Da cui il titolo italiano del film. Quello originale invece, all’inizio di tale nostro scritto, fra parentesi inseritovi, vale a dire Arbitrage, è più connotato di sfumature non poco evocative Arbitrage, tradotta letteralmente, è una parola che significa arbitraggio. Altresì, è una di quelle parole “intraducibili” perfettamente nella nostra lingua ed è perciò allusivamente permeata di molti possibili significati e consequenziali significanti che possiamo svariatamente darne. Ad esempio, decisione arbitrale oppure operazione di arbitraggio. Ma anche libero arbitrio…

Teso, compatto, con una fotografia slavata ma efficace di Yorick Le Saux, sorretto dalla prova d’un Gere che, malgrado stonatura, qualche compiaciuta smorfia di troppo forse non necessaria e alcuni fastidiosi, proverbiali suoi tic espressivi da eterno piacione, da lui esibiti sfacciatamente anche in frangenti poco pertinenti rispetto all’escalation della drammaticità d’alcune situazioni mostrateci, per tale sua performance, comunque sia eccellente, fu candidato ai Golden Globes, La frode si lascia vedere volentieri.

Tim Roth è bravo ma la caratterizzazione del suo personaggio risulta un po’ caricaturale. C’è parsa, infatti, esagerata la sua continua gesticolazione infermabile e la sua perenne, forzata posa dinoccolata da investigatore segugio col fiuto, come si suol dire, da tartufo e l’aria dell’apparentemente innocuo cane bastonato che però, sotto sotto, la sa lunga come una vecchia volpe infallibile. Una prova, quella di Roth, dunque buona ma al contempo di maniera e leggermente studiata, priva cioè di quell’istintiva, lodevole naturalezza che l’ha sempre contraddistinto in modo egregio in virtù, per l’appunto, della sua innata spontaneità attoriale veramente, simpaticamente stimabile.

Curiosità: il ruolo incarnato da Gere fu inizialmente proposto ad Al Pacino. Il quale accettò ma poi, per divergenze creative dell’ultimo momento, abbandonò il progetto.

di Stefano Falotico

Continue Reading

Continue Reading