THE JACKAL, recensione

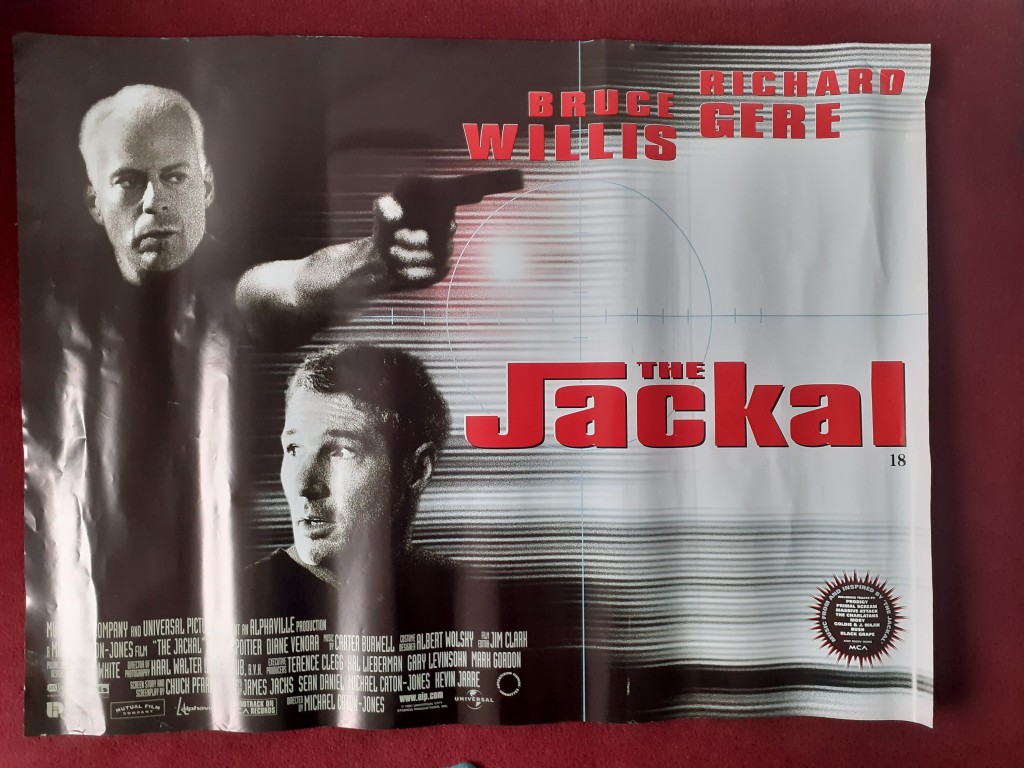

Ebbene oggi, per il nostro consueto, speriamo apprezzato, appuntamento coi nostri Racconti di Cinema, abbiamo riesumato, anzi, per meglio e più correttamente dire, ripeschiamo dal cilindro delle nostre memorie cinefile il sottovalutato, sebbene, va ammesso, non eccelso e in molti suoi punti decisamente mediocre e convenzionale, The Jackal, firmato dal regista Michael Caton-Jones (Colpevole d’omicidio, Basic Instinct 2). The Jackal uscì sui grandi schermi mondiali nell’anno 1997 e dura circa due ore esatte, anzi, precisamente centoventiquattro minuti. Abbondanti ma adrenalinici, forse un po’ esagerati ma vigorosamente appassionanti, malgrado alcune lentezze e digressioni superflue per cui pensiamo bene che sarebbe stato più opportuno scorciarlo, giustappunto, nel suo prolisso minutaggio qua e là dispersivo ed eccessivo. Opus di chiaro entertainment senza troppe artistiche pretese, The Jackal, sebbene da molti, in maniera parzialmente erronea, assai approssimativa anche se non del tutto sbagliata, venga considerata un rifacimento, in toto, o remake che dir si voglia, ammodernata e agli anni novanta aggiornata con alcune inevitabili modifiche e variazioni tematiche, della pellicola del ‘73 di Fred Zinnemann, ciò non è propriamente vero. Anche se, ripetiamo, reputare l’opera di Michael Caton-Jones, in tale sede da noi brevemente disaminata, nei termini poc’anzi espressivi, non è neppure completamente scorretto. In quanto, attinge parecchio dalle atmosfere e dal tipo di narrazione mostrateci nel film di Zinnemann (intitolata in originale, The Day of the Jackal e da noi tradotta ne Il giorno dello sciacallo, titolo invece, quest’ultimo, identico al romanzo originario di Frederick Forsyth), ma ci pare più pertinente definirla una nuova trasposizione, ovvero un diverso adattamento del libro appena citatovi, fra parentesi, del grande giornalista e scrittore, giallista, attivista ed aviatore nominatovi e suddetto. Per l’occasione, sceneggiato da Kenneth Ross & Chuck Pfarrer. Trama, che riporteremo sinteticamente, trascrivendola testualmente da IMDb. In quanto, ci pare giustamente ridotta all’osso e stavolta appropriata. Poiché, nella sua estrema brevità lapidaria, è perfettamente precisa e concisa. The Jackal, essendo un film pieno di colpi di scena, non necessita naturalmente di spoiler che potrebbero sciuparvi alcune sorprese e guastarvene, dunque, la visione:

Un combattente dell’I.R.A. imprigionato, viene liberato per aiutare a fermare un brutale assassino, apparentemente “senza volto”.

Tale combattente, aggiungiamo noi, si chiama Declan Mulqueen e ha il volto d’un Richard Gere piuttosto in forma, anche se, a prescindere dalla consueta allure e dall’indiscutibile charme intoccabile di Gere, è Bruce Willis, nei panni del killer che dà il titolo al film, cioè lo sciacallo, a dominare la scena, allettandoci col suo travestitismo e mostrando, in senso prettamente attoriale, al di là dei suoi continui cambi di look, una verve camaleontica decisamente notevole, divertita e autoironica.

Nel variegato cast internazionale, il grande e compianto Sidney Poitier, l’affascinante e sempre brava Diane Venora (Heat – La sfida), alias Valentina Koslova, J.K. Simmons (qui però, va detto, assai sprecato e, come si suol dire, mal utilizzato), un Jack Black, non ancora famoso, in un cammeo, anzi, per meglio dire, in una particina centrale (non vi sveleremo quale), Tess Harper come First Lady, e una luminosa, eternamente stupenda Mathilda May che graziosamente incarna Isabella (Il grido del gufo, magnifica e quasi sempre ignuda, indimenticabile come ragazza dello spazio di Space Vampires), per un film ad alto tasso spettacolare e con alcune buone scene d’azione, un discreto poliziesco hollywoodiano e mainstream, girato con buon piglio e ritmo da un diligente Caton-Jones al servizio d’una regia, forse non memorabile e senza particolari guizzi trascendentali, ma pulita e, se non impeccabile od esemplare, perlomeno secca ed efficace. Ottimo montaggio di Jim Clark e fotografia funzionale di un habitué di Caton-Jones e di Roland Emmerich (Stargate, Indipendence Day), cioè Karl Walter Lindenlaub. Come già detto e ivi ribadito, The Jackal, nonostante non sia certamente un grande film, ai tempi della sua uscita nelle sale, probabilmente, fu però troppo sottovalutato e la bassissima media recensoria del sito aggregatore metacritic.com, equivalente a un modestissimo 36% di pareri positivi, quindi per la maggior parte assai negativi, non gli rende giustizia.

di Stefano Falotico

UBRIACO D’AMORE, recensione

Ebbene, in occasione della sua elegante e pregiata uscita italiana in Blu-ray 4K, ci lanceremo nella breve disamina d’uno dei film più sottovalutati, perfino dai suoi più strenui e irriducibili cultori, di Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), ovvero il bellissimo, dolce e poetico, eppur, ripetiamo, a tutt’oggi ancora snobbato e tristemente liquidato, Ubriaco d’amore (Punch–Drunk Love).

Ubriaco d’amore, film della durata brevissima, perlomeno per gli standard “andersoniani” di novantacinque minuti scarsi (ovviamente, a livello di minutaggio e non in senso qualitativo), cioè a malapena di un’ora e mezza circa, uscito nei cinema mondiali nell’anno 2002 e premiato per la miglior regia al Festival di Cannes. Opus n. 4 di Anderson dopo Sydney, Boogie Nights e Magnolia e, così come spesso avviene per Anderson, a eccezione di Vizio di forma/Inherent Vice, tratto dall’omonimo, perlomeno nel suo titolo originale, romanzo di Thomas Pynchon, e Il petroliere/There Will Be Blood, quest’ultimo invece adattato dal libro Il petrolio!, firmato da Upton Sinclair, in tal caso, dallo stesso Anderson sceneggiata a partire da un suo esclusivo soggetto originale. Ubriaco d’amore è una suggestiva, assai lieve e struggente, sapida e romantica miscelazione di commedia brillante sui generis e melò coinvolgente, potremmo dire, mirabolante, ripieno di stramberie, bizzarrie stilistiche ed efficaci invenzioni strambe, visivamente avvolgente e al contempo esilarante. Per l’appunto, commovente e, caleidoscopico, metaforicamente.

Ora, malgrado le ottimi critiche, non solamente statunitensi, ricevute all’epoca, e i vari premi assegnatigli fra cui quello sopra enunciatovi, assai importante, Ubriaco d’amore, ribadiamo, è un film di Anderson dimenticato sovente e quasi mai citato. Addirittura, viene spesso considerata una pellicola minore all’interno del suo poliedrico, versatile, a seconda dei gusti, più o meno amabile o lodevole, suo mutevole e fascinoso excursus cineastico e filmografico. Incredibile, in quanto invece noi la consideriamo una delle sue opere più belle e sincere. Per niente leziosa, non artefatta e priva di molti orpelli cervellotici e intellettualoidi di cui, ahinoi, invece molto del suo Cinema, questo sì, sopravvalutato, è esageratamente pieno in maniera sterile e deleteria.

Trama, qui brevissimamente enunciatavi in pochissime righe per non incorrere in spoiler opportunamente disdicevoli e fuori luogo: Barry Egan (un bravo Adam Sandler in uno dei suoi primi ruoli non demenziali) è un imbranato venditore di sturalavandini e suppellettili affini presso una scalcagnata ditta e tira a campare alla bell’è meglio, arrangiandosi come può e vivendo, soprattutto, un’esistenza sentimentalmente arida. In poche parole, non ha alcuna relazione affettiva col sesso opposto. E ciò è forse imputabile al suo carattere innatamente schivo e timido e, in particolar modo, al fatto che è cresciuto in una famiglia con sette sorelle che, nei suoi slanci passionali ed emotivi, l’hanno sempre condizionato e psicologicamente castrato a esporsi e farsi avanti verso il gentil sesso. Un giorno, però, nella triste e desolata vita di Barry, accade qualcosa di prodigiosamente, involontariamente inaspettato. Cioè una donna di nome Lena Leonard (una perfetta, come di consueto, Emily Watson) porta la sua macchina in riparazione presso l’officina del meccanico che è ubicata in zona attigua all’ufficio ove lavora Barry. Per varie circostanze che non vi staremo dettagliatamente a spiegarvi, Barry conosce quindi Lena. E fra loro scatta qualcosa di magico e, per entrambi, emozionalmente tanto imprevisto quanto delicatamente bellissimo.

Nel cast, un ex habitué del Cinema di Anderson, ovvero il compianto Philip Seymour Hoffman e la solita, strepitosa “macchietta” di Luis Guzmán (Carlito’s Way, anche lui ex presenza frequente dei primi film di Anderson e amico, anche nella vita reale, di Sandler col quale, l’anno successivo ad Ubriaco d’amore, girò Terapia d’urto). Pertinenti musiche soavi di Jon Brion ed eccelsa, sebbene tetra e dai toni assai scuri e plumbei, fotografia di Robert Elswit per un film intimistico assai intelligente, mai scontato e dolcemente, amabilmente toccante che sa coniugare con arguzia e leggerezza il dramma alla comedy più esilarante e briosa. Da vedere assolutamente e quanto prima da rivalutare ampiamente.

Commedia e dramma di rara intensità delicata. Garbato, sensibile, uno dei migliori Anderson. Meglio delle altre due love stories da lui poi dirette, ovvero Il filo nascosto e il sopravvalutato, patetico e senile, sì, non è giovanile per niente, Licorice Pizza. Adatto solo ai cinquantenni frustrati e nostalgici.

E poi smettiamola col PTA. Dai, suvvia!

di Stefano Falotico

CLIFFHANGER, recensione

Oggi, per i nostri Racconti di Cinema, vogliamo recensire per voi Cliffhanger – L’ultima sfida.

Thriller al cardiopalma e fortemente adrenalinico, avventuroso e ambientato sulle Montagne Rocciose anche se girato, quasi totalmente, sulle nostre Dolomiti.

Film della corposa durata di un’ora e cinquantatré minuti ove un corpulento, muscolare Sylvester Stallone en pleine forme, come dicono i francesi, è qui gagliardamente diretto da Renny Harlin.

Regista, come sappiamo, specializzatosi nel corso della sua carriera in robusti, godibili action di puro intrattenimento.

Cliffhanger, forse assieme a 58 minuti per morire e al sottovalutato Nightmare 4 – Il non risveglio, (probabilmente, dopo il capostipite, il migliore della saga sul babau Freddy Krueger) è il suo film più celebre e persino il migliore. Per quanto, ripetiamo, stiamo parlando di un superficiale blockbuster, come si diceva un tempo, cioè d’un filmetto di cassetta senza troppe pretese e con una sceneggiatura rozza e manichea in molte sue parti.

A ben vedere, infatti, stando al sito-aggregatore di medie recensorie che va oramai per la maggiore, ovvero metacritic.com, veniamo a scoprire, con nostro sommo stupore, che Cliffhnager ha attualmente una votazione nient’affatto disdicevole, vale a dire un più che rispettabile e decisamente soddisfacente 60%.

Tratto da un soggetto pensato per il grande schermo di John Long e sceneggiato da Michael France assieme a Stallone stesso, Cliffhanger è stato distribuito nei cinema italiani il 29 Ottobre del ‘93, incassando piuttosto bene.

Trama:

uno scalatore appartenente a un team di soccorso, Gabe Walker (Stallone), s’è ritirato a vita privata ed eremitica poiché divorato dai sensi di colpa per non essere riuscito, tempo addietro, a salvare la ragazza del suo migliore amico, Hal Tucker (Michael Rooker).

Tornerà sui propri passi e sarà costretto a ripristinare la vecchia, arrugginita amicizia col suo ex amico per sventare, sabotare e combattere, assieme a lui, un piano ferocemente terroristico messo in atto da un manipolo di temibili uomini in cerca di una valigetta preziosa, una pericolosa banda di rapinatori capeggiata dal viscido Eric Qualen (John Lithgow).

Come da prassi e da prevedibilissimo, consueto lieto fine hollywoodiano, Gabe riuscirà a sconfiggere tutti i cattivi, ritrovando catarticamente la propria autostima e riconciliandosi definitivamente con Hal. Una sarabanda di stereotipie e telefonati colpi di scena però ottimamente orchestrati dalla compatta, efficace regia acrobatica d’un Harlin che, affidandosi, alla prodigiosa forza fisica d’uno Stallone in grande spolvero, riesce ad appassionarci e a tenerci col fiato sospeso per tutte le sue due ore circa di durata. Non annoiandoci un solo istante, malgrado il film sia un profluvio, piuttosto scontato, di combattimenti corpo a corpo ripetitivi e di convenzionali esplosioni da classico copione d’un americano film d’azione tipicamente in stile da anni novanta.

Avvalendosi della bella colonna sonora di Trevor Jones e della funzionale fotografia di Alex Thompson (Hamlet, Legend, Excalibur).

Come dice il dizionario dei film Morandini, “Cliffhanger” significa qualcosa come “attaccato alla rupe”, ma è anche una parola di gergo per indicare un serial fatto di episodi con il finale in sospeso che si risolve solo nella puntata successiva, oppure film di azione avventurosa che coniuga la suspense con la vertigine.

di Stefano Falotico

STRANGER THINGS season 4th, review dei primi sette episodi

Ebbene, dopo essere stata procrastinata per i problemi occorsi dovuti alla pandemia che ne rallentò la lavorazione e posticipò, giustappunto, l’annunciata release, è finalmente uscita a livello mondiale in contemporanea sulla piattaforma di streaming più celebre e universalmente celebrata, ovvero Netflix, da venerdì scorso, ovvero dal giorno 27 maggio 2022, la nuova e attesissima stagione di Stranger Things, cioè la quarta tranche d’una delle serie tv di maggior successo degli ultimi anni. Inaugurata splendidamente nel 2016 e il cui primissimo episodio fu distribuito, sempre mondialmente, nel dì del 16 luglio dell’anno suddetto. Riscuotendo immediatamente un successo di pubblico e Critica talmente ampi e perfino così inaspettati da obbligare, giocoforza, i suoi creatori, i fratelli Duffer, più esattamente i gemelli Matt & Ross, e l’intera compagine produttiva, a girare subitaneamente il secondo capitolo.

Secondo capitolo che, parimenti, in forma identica se non superiormente, ottenne e agguantò nuovamente, stavolta però più prevedibilmente, un eclatante trionfo cosmico decisamente notevole.

Cosicché, come dice il detto, non c’è due senza tre, quindi ci fu la terza stagione che, a sua volta, sbancò alla grande e incrementò gli abbona(men)ti a Netflix e, di conseguenza, superfluo ci par persino evidenziarlo pleonasticamente, eccoci giunti a questo quarto segmento da noi qui brevemente disaminato e, in maniera recensoria piuttosto secca ma c’auguriamo esaustiva, sintetizzato nella sua trama seguentemente descrittavi volutamente all’acqua di rose per non sciuparvene la visione. Trama assai contorta, genialmente e consuetamente ingegnosa e piena di risvolti meravigliosi che, nella sua complessa intelaiatura, al solito arzigogolata, sfaccettata e ricolma d’eccezionali sorprese maestose, nuovamente c’incantò e siamo sicuri vi stupirà, lasciandovi piacevolmente esterrefatti, ammaliati dalla sua esplosiva amalgama emozionante, sapientemente dosata e architettata con brillantezza insuperabile e degna di nota. Sì, una sapida miscela che, per l’ennesima volta, funziona in maniera egregia. Ragazzi, qui parliamo d’alta scuola registica, non solo televisiva. Altresì, è vero, la formula è sempre la stessa, dunque gli escamotage narrativi, gli espedienti filmici e le vicende mostrateci, cominciano inevitabilmente a mostrare un po’ la corda, come si suol dire. E molta della lucente, magnetica originalità originale s’è leggerissimamente perduta. Ciò va ammesso. Però, in grandissima parte, Stranger Things conserva intattamente e in modo assolutamente immutato, inattaccabile, il suo fascino assai particolare, irripetibile e unico. Premettiamo, anzi, diciamo quanto segue. Per questa quarta stagione di Stranger Things, Netflix ha optato per una strategia distributivo-promozionale alquanto peculiare. Infatti, rispetto a quanto accaduto per le precedenti tre stagioni, stavolta gli iniziali sette episodi di Stranger Things 4, come sopra scrittovi, sono subito attualmente visibili, in quanto emessi, anzi, messi in onda venerdì 27 maggio, mentre i rimanenti due finali saranno visionabili solamente a partire dal 1° luglio. Complessivamente, quindi, gli episodi sono nove. Il primo episodio di questa corrente, quarta stagione sorprendente, consta della durata di un’ora e diciotto minuti. E gli altri sei s’aggirano sui cinquanta minuti. Mentre, quelli ancora inediti, saranno più lunghi, avvicinandosi, a quanto pare, stando a quello comunicatoci, cadauno alle due ore. Come d’abitudine, gli episodi dal secondo al sesto sono più o meno lunghi rispetto ad altri.

Così che, dopo i primi tre minuti e mezzo di riassunto velocissimo della passata stagione, veniamo catapultati, di flashback spiazzante e imprevisto, nel 1979, all’interno dell’orripilante laboratorio degli orrori e degli esperimenti ai confini della realtà, presieduto dal freddissimo e luciferino, albino dr. Frankenstein ante litteram di nome Martin Brenner (naturalmente, incarnato sempre da un perfetto, algido, ambiguo, spettrale e agghiacciante Matthew Modine che se n’incarna puntualmente ispirato). La bambina di nome Undici, come sappiamo, dai poteri speciali spiccatamente sopra la media, viene da Martin severamente interrogata. Dopo pochi istanti, udiamo delle spaventevoli urla terrificanti. Presto, il laboratorio verrà sanguinosamente preso d’assalto da qualcosa di mostruosamente inarrestabile.

Tutti gli altri bambini “superdotati”, a differenza di Undici, e gli uomini e le donne presenti nella struttura, sono stati velocissimamente divorati e impietosamente trucidati dai demogorgoni, le creature demoniache di nostra conoscenza… Brenner incolpa Undici della strage.

È stata lei a risvegliare, dal letargo, i mostri del sottosopra oppure a cosa è addebitabile tale scempio infernale ed aberrante? Mistero… e partono i titoli di testa oramai celeberrimi e melliflui.

Al che, l’azione si sposta, come d’uopo, ad Hawkins. E rincontriamo l’allegra combriccola, ora cresciuta, delle passate stagioni, cioè il simpaticissimo nerd svitato Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), per l’appunto Eleven (da noi, Undici/Millie Bobby Brown), Will Byers (Noah Schnapp), sua madre Joyce (Winona Ryder) e suo fratello Jonathan (Charlie Heaton), Nancy Wheeler (Natalia Dyer), Steve Harrington (Joe Keery), Erica Sinclair (Priah Ferguson), Max Mayfield (Sadie Sink), Robin Buckley (Maya Hawke), Mike Wheeler (Finn Wolfhard) e un nuovo arrivato, sì, la new entry di questa stagione, il folle e scatenato Eddie Munson (Joseph Quinn).

Lo sceriffo Jim Hopper (David Harbour), apparentemente morto alla fine della terza stagione, è invece vivo e vegeto (d’altra parte, sebbene non compaia nel primo episodio, dapprincipio, ne viene accreditato ugualmente, quindi il mistero della sua inesistente morte viene svelato immediatamente). Ma vive or in un’altra dimensione, abitata da creature terrificanti, oppure non è stato acchiappato da qualche mostro, bensì da dei mostri russi, metaforicamente parlando, umani solo nelle sembianze ma dall’animo atrocemente disumano?

Entra in scena anche un palestrato biondino dal bel faccino, Jason Carver, campione di basket del college di Hawkins, incarnato da Mason Dye. Innamorato, perlomeno ciò pare, perso della ragazza più carina della scuola, ovvero Crissy Cunningham/Grace Van Dien. Crissy va a farsi un giro nel bosco ed Eddie Munson spunta dietro di lei. Munson non ha intenti malvagi nei suoi riguardi e forse non è affatto quel cattivo ragazzo che a tutti, a prima vista, erroneamente sembra. La sua brutta reputazione forse, infatti, deriva solamente dai suoi equivoci atteggiamenti, di primo acchito, scontrosi e burberi. Invero, è soltanto un bel tenebroso per niente svitato, solamente col mondo arrabbiato in quanto, malgrado le sue ostentate pose da duro e ribelle senza causa, se ne sente respinto, lontano ed emarginato, schivato, stigmatizzato e ingiustamente mal adocchiato e giudicato? Il vero Eddie non è quel bad boy così percepito e disegnato, quasi unanimemente, dai suoi frettolosi coetanei molto superficiali.

Lui e Crissy, probabilmente, dopo una simpatica chiacchierata, si piacciono alla grande ed empaticamente legano fra loro due non poco. Si desiderano e Eddie, inoltre, desidera che Crissy si sballi un po’. Così che, la invita a casa sua. Casa sua, per modo di dire, in quanto è una roulotte fatiscente, per quanto spaziosa e, al suo interno, confortevole. Una sorta di bungalow–ranch–container situato nella zona periferica di Hawkins, a due passi dalla zona boschiva. Ove la foresta cela un segreto orrifico sigillato nell’inconscio e forse dimenticato dalla coscienza degli adulti… Fintamente smemorati?

Eddie cerca, dentro la sua disordinata abitazione, nel suo caotico marasma pazzesco, una droga costosa e speciale da donare a Crissy. A suo modo, è un regalo e un prezioso gesto d’amore? Mentre lui, momentaneamente, si assenta, lei cade in stato di trance e in zona “horror” letargica. Ove viene brutalmente inseguita e poi aggredita da qualcuno che è l’incarnazione tremenda della favola nera dell’uomo nero. Chi è questo monstre ischeletrito e senza volto? Anzi, dal viso escoriato, putrefatto e tumefatto à la Freddy Krueger di Nightmare – Dal profondo della notte di Wes Craven?

Crissy scivola in un incubo mortale. Il suo corpo, preda d’una sorta d’incantesimo raccapricciante, levita lentamente in aria, si sfracella quindi repentinamente contro il soffitto e le sue articolazioni, le sue fragili ossa, già scricchiolanti, vengono, da una forza oscura e nefasta, in un nanosecondo spezzate, divelte, tranciate di netto, i suoi bulbi oculari vengono incavati e implodono in modo orribile. Crissy, orrendamente, muore all’istante.

Eddie, sgomento, rabbrividendo di terrore infinito, allucinato da tale accaduto repellente, fugge via a gambe levate…

Viene dalla polizia ricercato in quanto, il giorno dopo l’oscena morte di Crissy, è naturalmente il primo indagato, indiziato e sospettato. E chi è Victor Creel? Un uomo che, in un passato nemmeno troppo lontano, impazzì e massacrò turpemente, trucidò la sua intera famiglia in maniera sanguinaria, follemente?

Victor Creel è, innanzitutto, interpretato da nientepopodimeno che Robert Englund. Esatto, alias Freddy Krueger. Perciò il riferimento e l’omaggio dei fratelli Duffer, da noi appena espostovi, non è di certo casuale.

Creel perse la testa davvero, facendo a fette la sua famiglia in quanto incapace d’intendere e di volere, colto da improvvisa furia omicida ingeneratasi per via della sua galoppante pazzia incredibile? È questa la ragione alla base del suo folle sragionare incontrollabile e, di conseguenza, della giudiziaria, lapidaria decisione penale ed infernale d’internarlo seduta stante in quanto, dopo il suo crimine efferato, fu istantaneamente giudicato malato di mente irrecuperabile? Creel sostenne, prima della strage avvenuta e a lui forse ingiustamente imputata, che la sua abitazione fu infestata da un indomabile demone violentissimamente potente e dall’occulta ferocia implacabile e impietosa. La sua tesi, all’apparenza per l’appunto insostenibile, fu a sua volta solamente la fantasia squinternata d’un delirante pazzo totalmente perso nella sua mente farneticante e decisamente poco attendibile?

Ecco, dunque, che nel terzo episodio v’è, subito prima dell’intro, la ricomparsa e fulminea, folgorante rientrata in scena decisiva, chiave e importante del Dr. Sam Owens (Paul Reiser). Alcuni agenti segreti, infatti, accorrono in tutta fretta, scendendo velocemente dall’elicottero, verso la sua magione-rifugio. Qualcuno, ai piani alti, ha impellente bisogno di lui, sì, urgentemente. E non v’è un solo secondo da perdere.

Intanto, si torna a parlare, anzi ad accennare a Creel. Il suo fantasma aleggia e, acquattato al buio, striscia e serpeggia. Creel, però, è innocuo e impotente, oramai per sempre, essendo sepolto vivo in un nosocomio manicomiale oppure è redivivo e, conseguentemente, ritorna il suo spauracchio temibile e sta ricominciando l’incubo micidiale? E che cos’è la maledizione di Vecna? Un macabro sortilegio di natura ancestrale e profondissimamente raccapricciante? Nel frattempo, si succedono altri accadimenti primari a ingarbugliare, fascinosamente, la trama e a imprimerle vigore vitale, filmicamente propulsivo in modo esplosivo. Così come visto nel secondo episodio, Undici, dopo essere stata bullizzata mostruosamente dalla studentessa Angela (Elodie Grace Orkin) e dalla sua compagnia d’immaturi imbecilli, dopo aver reagito istintivamente, molto veementemente, all’ennesimo affronto codardamente bastardo perpetratole dall’infermabile e cattivissima Angela, a cui sferrò un colpo assai violento, forse sacrosanto, viene interrogata da due poliziotti alquanto sbrigativi. Che disdegnano aprioristicamente le sue traballanti risposte a riguardo del fattaccio avvenuto e della sua reazione un po’ scriteriata eppur, ribadiamo, nient’affatto sbagliata, semplicemente umana. Undici è in preda al panico e in stato per l’appunto confusionale, il gesto compiuto a danno di Angela le scatena dei brutti ricordi che parvero estintisi, perlomeno affievoliti e obliati. Sigillati in un passato lontano e apparentemente, dalla sua coscienza, rimosso e cancellato. Invece, dentro di lei riscocca l’atavica, mai davvero domata paura di essere una crudele freak non adatta al mondo dei normali… Mentre però sta avvenendo il suo trasferimento in una struttura detentiva per minori giudicati socialmente disadattati e pericolosi, qualcuno ferma tutto.

Jason vuole vendicare la barbara morte della sua ex ragazza, cioè Crissy. E si mette alla disperata ricerca di Eddie Munson. A suo avviso, il responsabile del lugubre assassinio della povera Crissy.

Arriviamo, dopo molta tensione e suspense mozzafiato a mille, al quarto episodio. E qui, nel mistero insoluto e cupo, tenebroso e tragicamente onirico, crescentemente c’addentriamo e pian piano esso sarà eviscerato e risolto? Ogni tetro dubbio sarà fugato? I ragazzi stanno indagando…

Quarto episodio che, dopo i primi due diretti dagli stessi Duffer Brothers, assieme al terzo, vede la regia di Shawn Levy (Una notte al museo). Che da qua in poi, fino al settimo segmento, a sua volta lascerà il posto a Nimród Antal (Predators).

Secondo l’assai sintetica sinossi di IMDb, per tale quarto episodio, eccone la brevissima trama:

Max è in grave pericolo e il tempo sta per scadere. Un paziente del manicomio di Pennhurst ha visite. Altrove, in Russia, Hopper è al lavoro.

Come dunque avrete intuito, finalmente vediamo negli occhi, per modo di dire, eh eh, Victor in manicomio. Un uomo dal viso stropicciato, sciupato, più che altro deturpato. Sembra quasi che indossi una maschera di pelle sintetica a mo’ di Leatherface/Faccia di cuoio di Non aprite quella porta? Sì, è una domanda.

Una scena che ricorda molto Shutter Island di Martin Scorsese e Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme, sebbene l’atmosfera malinconica del luogo e le nere atmosfere profuseci, tristissime, in tal caso son stemperate da un dark humor brillante e attenuate dall’incontenibile verve d’una Maya Hawke simpaticamente sopra le righe che ne asciuga, con leggerezza e qualche tocco di leggiadria ed ilarità euforica, la pesantezza tematica, solo però leggermente e in minima parte.

Caschiamo, altresì, nei primi, veri topos inflazionati del penitenziario-culla dei poveracci reietti e da dio abbandonati. E la scena forse fallisce parzialmente e non colpisce interamente a dovere. Rivelandosi banale e prevedibile. Insomma, tanta spasmodica attesa viene quasi del tutto azzerata da una regia piatta e insulsa. Che si riprende, comunque, nel racconto glaciale di Creel. Per poi innalzarsi nell’incubo finale con Max, questo sì, strepitosamente appassionante e girato superbamente. Gelidamente furente e vincente. Lisergico e di grande impatto visivo, malgrado l’eccesso di computer graphics, a tratti, pacchiana e kitsch. Scena introdotta dalla spettrale riapparizione mortifera, catacombale di suo fratello morto, trapassato, defunto, Billy/Dacre Montgomery (l’episodio si chiama Caro Billy/Dear Billy, peraltro).

Ce la farà, la povera innocente e giovanissima Max, a salvarsi dalle grinfie di Vecna, definita da Creel l’emanazione di Satana?

Stranger Things 4 vive di colpi di scena lasciati a metà e svelati quando meno ce l’aspettiamo, abbonda di twist, ribaltamenti prospettico-diegetici e cosiddetti cliffhanger ficcanti collocati alla fine (altrimenti non si chiamerebbero così) d’ogni puntata al cardiopalma. Lasciandoci col fiato sospeso e inducendoci a saltare di colpo e psicologi contraccolpi all’episodio successivo.

Ha una struttura da thrilling di matrice orrifica e si discosta notevolmente dalle tre serie precedenti a impianto molto più fantasy-fantascientifico. Stavolta, il sottosopra non è popolato e infestato da fameliche creature simili a Gremlins giganteschi e a dinosauri-alieni carnivori. Bensì è dominato da un demone babau che forse può essere sconfitto con un esorcismo o con la forza dell’amore, della vita e dell’amicizia.

Stranger Things 4, quindi, assume ampi connotati metafisici e acquisisce, anzi, evolve in senso più prettamente, poeticamente umano, accentuando il lato suo vividamente spirituale e misterico, quasi esoterico. Mentre, sul versante dello sguardo registico, diviene stilisticamente molto più umanistico, profondo e introspettivamente affascinante, godibilmente efficace.

Ed eccoci arrivati al quinto episodio, chiamato Il progetto Nina/Nina Project.

Diretto, come sopra dettovi, da Antal, è uno dei più lunghi di questi primi sette episodi, constando infatti della durata di un’ora e venti minuti circa.

Ed è un episodio introduttivo e preparativo, potremmo dire, della rivelazione decisiva e imprescindibile per l’intera sua struttura narrativa e soprattutto per la totale risoluzione finale decisamente brillante. Undici è arrivata al laboratorio del dr. Owens per riacquisire i suoi sovrannaturali poteri speciali grazie al programma rivoluzionario e altamente costoso messo a punto da quest’ultimo. Non è sicuro al 100% che il programma funzioni, malgrado vi siano ottime probabilità che Undici possa, giustappunto, riappropriarsi delle sue forze ai confini della realtà. Con suo sommo stupore, più che altro, in maniera per lei scioccante e completamente imprevista, le viene incontro il suo vero padre biologico, sì, Brenner/Modine.

Lei, atterrita, colta di sorpresa in modo, ripetiamo, agghiacciante, cerca di fuggire via disperatamente ma viene istantaneamente fermata e sedata. Sottoposta, con la forza, a sostenere l’esperimento suddetto.

Precipitando in un incubo a occhi aperti e, in ogni senso, all’apparenza senza via d’uscita alcuna. Ed è in tale episodio che incontriamo un curioso e allucinante personaggio che impareremo meglio a conoscere e del quale, prossimamente, ci sarà chiaramente evidente la sua identità precisa.

È un giovane infermiere, l’amichevole, si fa per dire, di nome Orderly (Jamie Campbell Bower). Undici, imprigionata in un mondo asettico e asfissiante, rivive ad libitum e allibita un’angosciosa situazione psicologicamente strozzante che, attanagliandola nell’animo e non dandole un sol attimo di tregua, riparte puntualmente, assurdamente daccapo.

Nel mentre, Jason sta ancora dando la caccia ad Eddie Munson.

Arrivati or a questo punto, ci fermiamo per non rovinarvi le altre sorprese, dicendovi solamente questo.

Gli ultimi due episodi dei primi sette di Stranger Things 4 son intitolati Il tuffo/The Dive e Il massacro al laboratorio di Hawkins/The Massacre at Hawkins Lab. Quest’ultimo dura un’ora e trentotto minuti.

Perciò, chi è quell’infermiere a cui sopra abbiamo accennato? Il suo vero nome è Henry e ha un’attinenza con Vecna? Forse è Vecna stesso ed Henry/Vecna potrebbe essere nientepopodimeno che il figlio di Victor Creel?

Chissà…

Concludiamo questa nostra lunga disamina, affermando che Stranger Things 4, dopo i primi due episodi impeccabili e sgargianti, i migliori, firmati dai fratelli Duffer, un po’ si sfilaccia, perdendosi in alcune superflue lungaggini e in qualche lentezza che poteva essere evitata. Probabilmente, il tutto andava accorciato. Gli ultimi tre episodi sono i più macchinosi e forse peggio girati. Ma, a conti fatti, aspettando il gran finale, Stranger Things 4 assolve totalmente al suo compito con enorme classe.

La serie Stranger Things, arricchitasi di quest’altro notevole capitolo, non ancora terminato e a cui seguirà la quinta stagione già in preparazione, assurge oramai in maniera intoccabile e totemica a cult imperdibile della pop culture più fantasmagorica e mirabolante, strepitosamente magica.

Come andrà a finire?

Al momento, possiamo soltanto teorizzare, congetturare in merito e avanzare, fantasiosamente, le nostre personali previsioni.

di Stefano Falotico

L’UOMO CHE UCCISE LIBERTY VALANCE, recensione

Ebbene, in occasione della sua pregiata e ottima uscita in Blu-ray 4K di gran classe, disamineremo brevemente l’intramontabile classico L’uomo che uccise Liberty Valance (The Man Who Shot Liberty Valance), uno dei grandi capolavori del mitico John Ford (Sentieri selvaggi).

Film del ‘62, girato mirabilmente in un eccezionale B/N sfolgorante e panoramico, L’uomo che uccise Liberty Valance è un western atipico che, a differenza di quasi tutte le opere fordiane, stavolta non ci mostra l’immancabile Monument Valley (iconica nel suo Cinema e, iconograficamente, onnipresente), non è neppure ambientato in grandi spazi sconfinati, bensì assomiglia molto ad un kammerspiel sofisticato in quanto, perlopiù, sembra (qui giochiamo di salti temporali, stavolta, in avanti, sì, di flashforvard figurativo, in tal caso, per le nuove generazioni esemplificativo) il recente e contemporaneo, postmoderno The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Ispiratosi spesso, per via dell’ambientazione claustrofobica e sovente girata in interni anziché in grossi esterni, per tale appena citatavi sua pellicola, nientepopodimeno che, naturalmente, al film da noi giustappunto preso in analisi. Non è, ovviamente e logisticamente a livello temporale, viceversa accaduto il contrario. C’è piaciuto divertirci di associazioni mentali e meta-cinefile, potremmo dire, viaggiando e “ragionando” all’inverso.

Tratto dall’omonimo racconto (per quanto concerne il titolo originale, tradotto comunque letteralmente, quindi senz’alcuna variazione o lessicali reinvenzioni) di Dorothy M. Johnson, statunitense scrittrice lodata, pubblicato su Cosmopolitan, L’uomo che uccise Liberty Valance n’è perciò il suo libero, cinematografico adattamento curato, per l’occasione, dagli sceneggiatori James Warner Bellah & Willis Goldbeck. Assai fantasioso e, come già dettovi e qui da noi ribadito, inventivo e pregno di debordante genialità spiccata, connaturata fra l’altro a Ford, cineasta, potremmo dire, dapprincipio nato per essere un unicum straordinario, un regista pionieristico e avanguardistico dei più impari. L’emblema e la personificazione della parola western, uno dei suoi massimi esponenti e soprattutto inimitabile, eppur imitatissimo, progenitore insuperato e insostituibile.

Trama, da noi qui sintetizzata al massimo ed espostavi in maniera succinta per non incorrere, volutamente e finemente, in spoiler che ve ne sciuperebbero la splendida visione magnetica:

Il senatore Random Stoddard (James Stewart), assieme alla sua consorte, Hallie (Vera Miles), ritorna nella cittadina di frontiera, Shinbone, per partecipare al funerale del suo ex amico di nome Tom Doniphon (John Wayne). Venticinque anni prima, in tale posto ameno, cominciò a intraprendere il suo percorso politico. Al che, visualizziamo, in analessi, la rocambolesca vicenda accadutagli e quanto successo al suo ex amico defunto. Di notte, mentre si trovò a borda d’una diligenza, fu assalito dalla banda malavitosa capeggiata del terribile e imprendibile fuorilegge Liberty Valance (Lee Marvin).

Random viene violentemente aggredito gravemente e pestato a sangue. Prontamente e fortunatamente è soccorso prestamente, accudito da una comunità che generosamente lo accoglie, presto guarendolo. Cosicché, per ringraziare le persone che l’hanno salvato e curato, per ricambiare il favore, magnanimamente si presta volentieri ad alfabetizzare la gente del luogo, per di più conoscendo l’amore della sua vita e instaurando una relazione, via via sempre più virilmente, solidamente e solidariamente amicale con Tom. Tom, uomo burbero e dai modi spiccioli, a prima vista, come si suol dire, non simpaticissimo…

Il truce ed efferato, pericoloso manigoldo e outlaw, apparentemente invincibile, Liberty Valance, sarà acciuffato, consegnato alla giustizia e punito. Arrestato o ammazzato? Saranno, da chi, fermate le sue vili gesta esecrande e miserrime?

Film dai pregi eccezionali, L’uomo che uccise Liberty Valance, come detto, è un’opera anomala all’interno della stessa filmografia di Ford. Infatti, è un western e John Ford è forse l’unico o uno dei pochissimi cineasti della storia del Cinema ad aver diretto solamente pellicole inerenti un genere. Solamente, per modo di dire. Perché, giustappunto, ogni suo film, per quanto ascrivibile in tale genere, era intriso di universalità tematiche estremamente sfaccettate e dunque le sue opere non son assolutamente da circoscrivere entro confini perimetrati delle definizioni archivistiche più generaliste.

Dopo Rio Bravo, è il primo film di Ford girato non a colori. E, pur essendo all’apparenza un film ove il buono si scontra col cattivo, rispecchiando in questo il manicheo, classico stilema e la narrativa struttura portante d’ogni western che si rispetti, non vi sono gli indiani e, come accennatovi all’inizio di tale nostro scritto, si differenzia da ogni sua opera in quanto, qui, sono completamente assenti i grandi panorami delle praterie sterminate del West, per l’appunto, per cui Ford è divenuto celebre e specialista imbattibile.

Però, le sfumature dei variegati personaggi descrittici ed espostici, all’apparenza tagliati con l’accetta, sono approfondite con acume e sottigliezza inappuntabili ed i contorni caratteriali sono deliziosamente sfumati e tratteggiatici con maestria suprema e tocchi degni d’altissima nota magnifica.

Nel cast, Woody Strode, John Carradine, Edmond O’Brien, Andy Devine, Jeanette Nolan e Lee Van Cleef, nella piccola parte d’uno degli scagnozzi di Valance/Marvin, soltanto tre anni prima d’incontrare Sergio Leone…

Concludiamo la nostra disamina, trascrivendovi la sintesi del dizionario Morandini. Se volete, raffrontate il nostro parere con quanto, nelle righe sottostanti, leggerete e gradiremmo un vostro parere:

Il vero eroe della storia è Tom Doniphon (Wayne), personaggio mitico che incarna i valori dell’Ovest e rappresenta il contraltare di Valance; entrambi sono condannati dalla Storia a cedere il passo ai valori dell’Est, impersonati da Stoddard, cioè di una società dove non sarà più la forza a fondare la legge e l’ordine. Western quasi da camera, molto parlato, un po’ prolisso, ma di grande finezza nei particolari. Quando uscì, fu accolto dai critici con condiscendenza un po’ ottusa, ma il tempo gli ha reso giustizia. È un classico, ormai, anche se il suo fascino dipende meno dal film in sé stesso che da quel che rivela sul suo autore.

Film giocato sulle ambiguità, L’uomo che uccise Liberty Valance, malgrado in alcune sue parti risulti inevitabilmente datato leggermente, rimane un capolavoro impareggiabile. Ed epocale, soprattutto memorabile, è la lapidaria frase del pre-finale: Qui siamo nel West, dove, se la leggenda diventa realtà, vince la leggenda.

Frase forse smentita un attimo prima dei titoli di coda, quindi prima della classica scritta The End?

Capolavoro? Certamente, non abbiamo alcun dubbio a riguardo. Riguardatelo. Forse, vi apparirà molto lento e noioso ma, se riuscite a superare lo scoglio della prima ora, vi fionderete (ah, i pellerossa) in una storia grandiosa, narrataci con stile epico e crepuscolare, veramente strepitoso.

NEW YORK, NEW YORK, recensione

Ebbene oggi, per il nostro consueto appuntamento imperdibile con la nostra immancabile rubrica Racconti di Cinema, abbiamo deciso di viaggiare indietro nel tempo sino al ‘77, anno di uscita della pellicola da noi qui presa in analisi, ovvero il magnifico, ahinoi, a tutt’oggi sottovalutato, invero impeccabile e magistrale New York, New York, firmato dal maestro Martin Scorsese (The Irishman).

Opus crepuscolare, infinitamente malinconica e al contempo mirabolante e variopinta non soltanto a livello cromatico, scoppiettante e pirotecnica come i fuochi d’artificio deflagranti nel suo trailer originale, sfavillanti. Intrisi d’emanante bellezza lucente ed incontenibile euforia luccicante con profusaci e, potremmo dire, energicamente scagliataci vita adamantina e abbacinante, a sua volta intrisa da una vena melanconica atrocemente struggente e romanticamente strappalacrime.

Stavolta, partiamo subito con la trama, successivamente entreremo più vivamente e in maniera vivida nei dettagli in modo specifico:

L’ambientazione è, naturalmente, New York. Sì, la Big Apple rutilante e caotica di metà anni quaranta. Esattamente, l’incipit avviene, temporalmente, durante la festosa sera del 2 Settembre del ‘45 in cui, all’interno d’un enorme salone sfarzoso ricolmo di gente di varia estrazione sociale, in mezzo a un melting–pot scatenato, persone eterogenee brindano, ballano e si divertono appassionatamente per celebrare la resa del Giappone. Sì, la Seconda Guerra Mondiale è finalmente terminata e gli Stati Uniti brindano gloriosamente, qui esemplificati e simbolizzati da una congrega e colorata moltitudine, diciamo, d’uomini e donne che, quasi tutti in vesti sgargianti, ubicati in tale androne-albergo sovraffollato, si stanno sollazzando e dando catarticamente alla pazza gioia per sigillare e solennizzare la fine d’un incubo che sembrava interminabile. Dopo tanta sofferenza, come si suol dire, l’esplosione d’una joie de vivre salvifica ed estasiante.

Subito, avvistiamo l’esuberante Jimmy Doyle (Robert De Niro, in gran spolvero), un sassofonista dalle grandi ambizioni e dalla maglietta hawaiana alquanto vistosa, il quale, a sua volta immantinente, adocchia un’affascinante donna conturbante e misteriosa di nome Francine Evans (un’incantevole e seducente Liza Minnelli, qui allo zenit del suo atipico, particolare sex appeal post-Cabaret di Bob Fosse per cui vinse meritatamente l’Oscar).

Jimmy, con fortissima sicumera, senz’alcuna inibizione né false modestie titubanti, scevro d’ogni timidezza e pavore, privo d’ogni ritrosia, perfino ipocrisia, privo d’ogni freno inibitorio, in maniera decisamente imbarazzante e da gran pavone simpaticone un po’ cafone, se ne approccia con far sfrontato, assolutamente sfacciato, corteggiandola in modo insistentemente brusco e quasi molesto. Malgrado l’iniziale e del tutto comprensibile rifiuto netto e immediato di Francine, indubbiamente disturbata dalla sin troppo diretta avance poco educata di Jimmy, quest’ultimo non demorderà nella sua inarrendevole opera di seduzione esagerata, desideroso ardentemente di averla sua a livello sentimentale. Lei, dinanzi al turbinoso Jimmy, platealmente da lei folgorato che, neppur per un solo istante, desistette dal volerla a tutti i costi fortissimamente, piacevolmente abdicherà, soccombendone godibilmente. Poiché, probabilmente, anche lei fu subito attratta sensualmente e sentimentalmente da Jimmy e infatuatasi di classico colpo di fulmine reciproco, sebbene, per signorilità e per non apparire una donna troppo facile, subitaneamente e chiaramente non lo ammise, anzi, gli fu civettuola e severa impietosamente.

Fra loro due divamperà una fortissima, bollente passione travolgente. Francine è una cantante dalla voce stupenda, Jimmy, come sopra accennatovi, un suonatore di sax dal grande talento. Cosicché, dopo essersi amorosamente congiunti passionalmente, Francine & Jimmy decideranno presto di congiungere le loro brillanti forze e risorse artistiche impetuose al fine di far carriera unitamente in modo proficuamente luminoso. Dapprima, entrambi lavoreranno in un night. Poi, da focosi amanti e artisti inseparabili, grazie a un’orchestra, s’esibiranno pian piano a platee sempre più vaste e variegate.

Riscuotendo, nel giro di brevissimo tempo, uno straordinario successo professionale che si ripercuoterà a livello personale. Con esiti però non del tutto positivi e soprattutto inaspettati. Nel frattempo, infatti, Francine dichiara a Jimmy d’aspettare un figlio, nato dalla loro scalmanata relazione incandescente…

Una bellissima notizia, almeno a prima vista. Paradossalmente, proprio questa lieta novella, anziché suggellare e sacramentare la loro magica love story incredibile, rappresenterà assurdamente, invece, l’inizio della sua lenta, ineluttabile fine amara. Già, peraltro, recentemente incrinatasi e scricchiolata per via di crescenti, inesorabili contrasti caratteriali divenuti man mano inconciliabili e maggiormente irrisolvibili.

Giocando invece noi di parole, ci poniamo e vi poniamo questa domanda spontanea.

New York, New York è un forse irrisolto, troppo lungo, prolisso e ripieno di parentesi digressive e lentezze, dilatazioni narrativo-diegetiche superflue ed eccessive? Che ne smorzano la carica sua potente e strepitosamente armonica e romantica, in quanto risulta manieristicamente spezzettato e intervallato, in modo fastidioso, da noiose scene forse inutilmente ripetitive, irritanti e a volte stucchevolmente, pomposamente retoriche?

Ebbene, spieghiamo innanzitutto questo: New York, New York, ai tempi della sua release, fu presentato in tutto il mondo nell’edizione accorciata di 133 minuti. Originariamente, infatti, ne durava 162. Quindi, circa mezz’ora in più. Senza considerare, inoltre, che Scorsese girò circa il doppio di pellicola e, giocoforza, logisticamente dovette tagliarne metà. Scontrandosi non poco, in forma però “amicale” e sostanzialmente, solamente creativa, col suo produttore principale, ovvero Irwin Winkler. Il quale, infatti, dopo avergli prodotto, soltanto l’anno prima, Taxi Driver, non litigò mai davvero con Scorsese, tant’è vero che successivamente gli finanziò Toro scatenato e, recentissimamente, The Irishman.

Confezione di enorme lusso, ricostruzione ambientale veramente impeccabile e da leccarsi i baffi, fotografia eccezionale e d’altissima, sofistica scuola egregia e distinta, firmata dal leggendario László Kovács, l’indimenticabile hit che dà il titolo al film, cantata inarrivabilmente e mirabilmente dalla Minnelli (poi, ripresa con ancor più successo da Frank Sinatra), subito divenuta celeberrima, due interpreti, De Niro e la Minnelli, formidabili e in forma smagliante, tutt’e due candidati meritatamente ai Golden Globes come migliori attori protagonisti per commedia/musical così come la pellicola stessa fu nominata a Miglior Film della succitata categoria. Però, all’epoca, in gran parte, fu guardata con sospetto dalla Critica e mal accolta dal pubblico che, generalmente, la respinse ingiustamente. Gli incassi non furono disdicevoli ma molto al di sotto delle aspettative. Tanto da far cadere Scorsese in una profonda crisi depressiva e indurlo vicino al suicidio. Che, per nostra immane fortuna, oltre naturalmente per lui, vivaddio, non successe. La sua condizione mentale, a quei tempi, però fu davvero per lui pericolosa, aggravata anche dalla contemporanea fine della sua relazione con la stessa Minnelli. Sì, in quegli anni, Scorsese e Liza Minnelli stavano assieme e, forse, New York, New York, fu l’involontaria, profetica trasfigurazione, incarnata nell’alter ego di Scorsese, De Niro/Doyle, di quanto, di lì a poco, nella vita reale, sarebbe fra loro accaduto tristemente. Con l’unica differenza che Scorsese e la Minnelli non hanno mai avuto figli nati dalla loro meravigliosa, altresì amara storia d’amore difficile, turbolenta e tormentata. Detto ciò, tralasciando quest’aspetto aneddotico, comunque sia, imprescindibile e rilevante, reputiamo New York, New York un film, così come d’altronde già sopra largamente espressovi entusiasticamente, sì, effettivamente sbilanciato e non organicamente perfetto e inattaccabile, cioè non privo di marcati difetti e d’una certa estetica qua e là artefatta, eppur grandioso indiscutibilmente e da incorniciare eternamente e indelebilmente nella storia del Cinema più stupefacente. New York, New York è, forse paradossalmente, in virtù delle sue imperfezioni splendide e innocue, un film magistrale, specialmente molto toccante ed elegante. Musiche intramontabili del terzetto delle meraviglie composto di Ralph Burns, Fred Ebb e John Kander. Questi ultimi creatori e compositori della canzone del titolo, anzi, per meglio dire, Kander ne scrisse la musica ed Ebb il testo.

Finale col botto auto-celebrativo à la Falò: per scrivere invece questa recensione, vi vuole una gran testa.

De Niro & la Minnelli al massimo quasi storico, uno Scorsese più sgargiante della maglietta blu-hawaiana indossata da De Niro/Doyle. De Niro e la Minnelli, oltre a essere famosi per il loro talento smisurato, hanno rispettivamente un neo (dunque due, eh eh) distintivo e segno particolare bellissimo. Lui, sulla guancia, lei sotto un occhio.

di Stefano Falotico

EDGE OF TOMORROW – Senza domani, recensione

Ebbene, questa settimana esce sul grande schermo Top Gun: Maverick, naturalmente col suo immarcescibile e strepitoso, polivalente protagonista e star intramontabile, ovvero Tom Cruise. Qual occasione migliore, quindi, per tornare un po’ indietro nella memoria e ripescare, dal suo poliedrico percorso attoriale, una pellicola alquanto recente da lui interpretata e generalmente ben acclamata?

Sì, oggi per i nostri Racconti di Cinema, disamineremo Edge of Tomorrow, uscito nelle sale mondiali solamente qualche anno fa, precisamente nel 2014.

Edge of Tomorrow, sottotitolato, per il mercato italiano con Senza domani. Per ogni edizione home video in lingua anglosassone, divenuto successivamente Live. Die. Repeat che fu, peraltro, il suo iniziale titolo di lavorazione e, con tutta probabilità, se si concretizzerà, quanto prima, il suo sequel annunciato, sarà giustappunto utilizzato per il nome di tale seguito, ovviamente con l’aggiunta del numero 2.

Diretto da Doug Liman (Fair Game – Caccia alla spia), Edge of Tomorrow è un film targato Warner Bros. della durata consistente, piuttosto avvincente e sorprendente, di centotredici minuti adrenalinici e spiazzanti. Sceneggiato dal trio composto da Christopher McQuarrie (Mission: Impossible – Fallout, regista, inoltre, dei prossimi episodi di questo apprezzato, lodato franchise oramai storico, interminabile e celeberrimo, da Brian De Palma, in modo sfavillante, inaugurato, da Cruise patrocinato, e sceneggiatore, fra l’altro, dello stesso succitato Top Gun: Maverick), Jez Butterworth (Le Mans ‘66 – La grande sfida) & John-Henry Butterworth che, per il soggetto del loro script, poi liberamente adattato e in gran parte ispiratosene, hanno attinto al romanzo illustrato (cioè light novel, così come dicono i giapponesi) All You Need Is Kill ad opera di Hiroshi Sakurazaka, disegnato da Yoshitoshi ABe (non ci siamo sbagliati a digitare il suo cognome, la B, dopo la A, è e vuole giustamente maiuscola).

Questa la trama di Edge of Tomorrow – Senza domani, qui da noi largamente sintetizzata per esigenze necessarie. In quanto, se dettagliatamente ve la descrivessimo, in forma certosina, enunciandovela in ogni suo risvolto e passaggio narrativo, soffermandoci pedantemente a riferirvela nei minimi termini in tutti i particolari, essendo Edge of Tomorrow un film ricolmo di colpi di scena e flashback a ripetizione e a iosa, ve ne rovineremmo inevitabilmente la visione nel caso foste fra coloro che non l’hanno ancora mai visto e dunque, conseguentemente, se s’accingeranno a visionarlo, ne perderebbero il gusto della sorpresa, anzi, delle varie sorprese emozionanti qui esposteci e raccontate con indubbia maestria, altresì, così come poi vi diremo, con qualche furbizia manieristica leggermente inverosimile, poco plausibile.

Estraendovi la sinossi da IMDb, a cui apporremo fra parentesi il nome del personaggio principale e, naturalmente, quello del relativo suo grande protagonista che ne incarna la parte primaria, vale a dire, nientepopodimeno che Cruise.

Un soldato (Cage/Cruise) che combatte gli alieni deve rivivere lo stesso giorno più e più volte, il giorno ricominciando ogni volta che muore.

Chi sono questi alieni? Da dove provengono e perché la loro razza vuole distruggere l’umanità, praticandone uno sterminio sanguinolento ed effettuando un massacro immondo e tremendo?

La loro egemonia si sta pericolosamente espandendo, a macchia d’olio, progressivamente e a velocità pazzesca in ogni continente del globo terrestre e forse la loro potenza omicida, devastante e terribile, è stata sottovalutata dagli eserciti che, seppur agguerriti, li stanno combattendo sterilmente, in quanto i soldati si dimostrano impotenti dinanzi a tale forza mostruosa e spaziale veramente aberrante.

Chi è Rita (Emily Blunt) che, alla pari di Cage, già visse, innumerevoli volte sfiancanti, un déjà-vu spazio-temporale apparentemente irreversibile e senza via d’uscita alcuna? Precipitando in un incubo a occhi aperti dei più psicologicamente debilitanti?

L’incipit di Edge of Tomorrow è folgorante e di sicuro impatto emotivo, è destabilizzante e geniale, malgrado il classico espediente del paradosso “fantascientifico” del ribaltamento delle percezioni psichiche dovute all’alterazione della cronologia non soltanto lineare della storia, bensì influente all’interno della mente umana per il prosieguo mutevole della vicenda, sia stato già ampiamente, per l’appunto visto e rivisto, già trattato infinitamente non solamente nell’ambito della science–fiction pura.

Pensiamo, per esempio, a Ricomincio da capo di Harold Ramis con Bill Murray.

Ed effettivamente, tolti i primi 45’ in cui la storia, mostrataci c’emoziona e stupisce, assai incuriosisce e avvince, in virtù anche d’effetti speciali pregiatissimi e d’una estetica, mutuata in modo efficace dallo splendido, spettacolare e inquietante Starship Troopers di Paul Verhoeven, il film, nel corso del suo successivo svolgimento, su sé stesso s’avvita monotematicamente, perde pian piano mordente, impantanandosi, auto-avvinghiandosi e adagiandosi nella canonicità d’uno sviluppo tediosamente prevedibile. Nonostante il suo finale profondamente ambiguo che, nuovamente, rovescerà forse tutte le carte in tavola, rimettendo tutto in discussione e in sospensione…

Detto ciò, Liman sa il fatto suo, Cruise padroneggia la sua prova recitativa con classe e professionalità impeccabilmente sicura, Emily Blunt vive di luce propria e, come sempre, abbaglia i nostri occhi grazie alla sua felina, dolcissima beltà magnifica.

E tutti i personaggi secondari, a partire da un grandioso e impagabilmente tragicomico Bill Paxton nei panni del ridicolo Sergente Maggiore Farell, e Brendan Gleeson in quelli del dittatoriale ma al contempo suonato e rimbambito, molto rintronato e stupido Brigham, seppur macchiettistici, sono tratteggiati con acume e sottigliezza, splendendo di simpatia mastodontica.

La fotografia digitalizzata di Dion Beebe (Miami Vice) non sbaglia un colpo né un solo frame, sì, fotogramma, cesellando le immagini con finezza d’alta scuola visiva delle più sofisticate.

Eppure, Edge of Tomorrow, a dispetto del suo sapiente intreccio congegnato con cura, è spesso mancante di logicità e ripieno d’incongruenze e buchi inspiegabili.

Per finire, appassiona, sì, come da noi già sopra detto, ma lascia freddi e risuona sin troppo artefatto e un po’ fasullo nella sua orchestrazione diegetica, commercialmente ruffiana, troppo piena di dialoghi botta-risposta che lasciano molto a desiderare.

Un potenziale esplosivo e immenso, sprecato forse malamente. Si doveva e poteva fare di più, indubbiamente. Ma Emily Blunt ce la facciamo subito, senza se e senza ma. Ah ah.

di Stefano Falotico

LA DOPPIA ORA, recensione

Ebbene (ci piace usare, perdonateci, questo tono-intestazione confidenziale, amici cinefili e sofisticati), stavolta, per i nostri Racconti di Cinema, abbiamo optato per un bel film italiano, ampiamente, a nostro avviso, sottovalutato e non abbastanza citato, ahinoi, in verità alquanto dimenticato, ovvero La doppia ora. Firmato e filmato dall’esordiente Giuseppe Capotondi, La doppia ora è una pellicola della durata, breve ma tesa e appassionante, di circa un’ora e mezza, per l’esattezza di novantacinque minuti, sceneggiata dal trio composto da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi & Stefano Sardo a partire da un loro stesso personalissimo e originale soggetto. Aggiungiamo noi, interessante e molto intrigante, ottimamente poi diretto e congegnato, così come poi, nella nostra seguente disamina, v’esplicheremo più dettagliatamente, dal succitato Capotondi, qui assai ispirato.

Purtroppo però, a differenza notevolmente di quanto da noi appena poc’anzi dettovi e più avanti rimarcato, La doppia ora fu tiepidamente accolto, anzi, invero fu molto fischiato alla 66ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia in cui concorse per il Leone d’oro, e la Critica, ai tempi della sua anteprima e presentazione mondiali, non ne rimase affatto entusiasta. Tanto per essere solamente eufemistici. La doppia ora entrò un po’ a sorpresa in Concorso (rarissimo, infatti, che un’opera d’esordio entri in tale ambita categoria dalla porta principale) ma non destò buona impressione affatto. Ciononostante, l’interpretazione della sua co-protagonista, ovvero la russa e affascinante, bellissima Ksenia Rappoport fu molto lodata. La quale, per tale sua prova recitativa offertaci nel film qui da noi preso in analisi, sofferta, intensa e sentita, fu premiata con la prestigiosa Coppa Volpi. Parimenti alla sua acclamazione, anche la performance del suo compagno di set, cioè Filippo Timi, colpì particolarmente e venne conseguentemente molto applaudita.

La doppia ora, malgrado ciò e qualche inevitabile, sciocca polemica per la vittoria della Rappoport, per alcuni infatti immeritata, come già da noi espresso, fu contestato e non poco snobbato.

Questa, a grandi linee, la sua trama. E forse, in tale storia torbida e maliarda, qualcuno o qualcuna, qualcosa di losco e sleale, malignamente tramò e, probabilmente, entrambi i personaggi principali mentirono a vicenda o soltanto uno di loro, segretamente e viscidamente, celò all’altro un segreto misterioso e oscuro, forse il suo piano criminoso? Ma non vogliamo svelarvi troppo le carte e compiere spoiler fuori luogo:

Sonia (Rappoport), cameriera d’albergo originaria della Lubania, e Guido (Timi), ex sbirro, un tipo all’apparenza inquietante e rude, dall’aspetto poco raccomandabile, fanno la loro piacevole conoscenza a uno speed date. Fra loro scatta immediatamente il colpo di fulmine da capogiro. Dunque, dopo aver presto amoreggiato sessualmente, pare che siano innamorati follemente, tanto da voler assieme trascorrere un romantico fine settimana in campagna. Ma accade una rapina, forse Guido è morto e spunta un terzo incomodo. Per caso? Chi è costui?

A onore del vero, solamente e paradossalmente, solamente in Italia, La doppia ora fu stroncato quasi unanimemente. Infatti, sul sito aggregatore di medie recensorie, metacritic.com, The Double Hour (questo il suo titolo internazionalizzato per il mercato estero), riscontra a tutt’oggi un più che lusinghiero 73% corposo e netto di pareri molto favorevoli. La doppia ora, a dispetto del suo impianto da fiction, in alcuni suoi passaggi prevedibili e, potremmo dire, effettistici, colpisce e non sono pochi invece i suoi pregi. Vi abbiamo visto, rivedendolo, echi perfino del miglior Dario Argento. E la confezione è di valente pregio. Avvalendosi perfino di un direttore della fotografia di primissima qualità qual è Tat Radcliffe (Cocaine – La vera storia di White Boy Rick). Kseniya Rappoport, dopo il bel La sconosciuta di Giuseppe Tornatore del 2006, azzeccò un altro ruolo ragguardevole. Stessa cosa dicasi per Timi che, in quegli anni, spopolò. E, dopo un periodo di appannamento, sembra stia tornando finalmente alla grande.

La doppia ora a cosa corrisponde? Esprimete un desiderio o una spiegazione. Insomma, durante la double hour scatta qualcosa e poi vi sarà, a letto, la doppietta. Ma non vi è due senza tre e spunta un uomo di troppo. Chi se lo prenderà in quel posto?

Curiosità: qui, la Rappoport, così come da noi scritto, viene accreditata Ksenia nei titoli di testa. Parimenti a molti film con lei interprete.

Ma il suo nome intero di battesimo è Ksenija Aleksandrovna Rappoport.

E oramai, in tutte le pellicole recenti, appare come Kseniya Rappoport.

di Stefano Falotico

Tom Cruise, al cinema con Top Gun: Maverick – Ritratto di una star intramontabile tornata alla ribalta in modo stellare

Oramai ci siamo, il sequel iper-annunciato della pellicola firmata dal compianto Tony Scott nell’oramai lontano ‘86, cioè Top Gun, per tale seguito intitolato Top Gun: Maverick, stavolta per la regia di Joseph Kosinski (Oblivion) sta uscendo nei cinema mondiali, già accolto entusiasticamente dall’intellighenzia critica statunitense dopo aver ricevuto, fuori Concorso, una plateale standing ovation al Festival di Cannes, attualmente in corso, e ha naturalmente per splendido, grandioso protagonista il sempiterno, magnifico e inossidabile, perennemente en pleine forme, ovvero nientepopodimeno che, ça va sans dire, Tom Cruise, all’anagrafe Thomas Cruise Mapother IV, nato a Syracuse nel dì del 3 luglio 1962. Dunque, una straordinaria star inconfutabile, da tempo immemorabile ascesa nell’empireo, possiamo dirlo sinceramente in quanto lo pensiamo veramente, delle leggende viventi ed eterne. Tom Cruise che, anziché ingrigire, specialmente a livello qualitativo di matrice cinematografica, con invidiabile e al contempo estremamente stimabile allure e bell’aspetto invecchiato solamente pochissimo, dopo essere stato omaggiato a sorpresa, alla succitata kermesse cannense, con un’onoraria Palma d’oro tanto inaspettata quanto sacrosanta, imperterritamente continua eccellentemente a regalarci le sue carismatiche performance indubbiamente rifulgenti di beltà unica e splendente. Ora, perdonateci il seguente gioco di parole ricercato, perfettamente voluto. In occasione della release nelle sale internazionali, inclusa ovviamente quella italiana, giustappunto di Top Gun: Maverick, quale miglior occasione per ripercorrere, brevemente ma speriamo esaustivamente, la strepitosa, infermabile carriera smisurata del mitico Tom Cruise?

Tom Cruise, un attore senza pari e forse senza precedenti. Uno dei pochissimi interpreti, infatti, della storia della Settima Arte, a essere riuscito a sviluppare una carriera tanto strabiliante e brillante quanto eterogenea e camaleonticamente diversificata. Sbagliando quasi niente e rimanendo perennemente ad altissimi livelli, cavalcando vita natural durante la cresta dell’onda da instancabile stacanovista implacabile e impeccabile.

Un attore che, fin dal suo primissimo esordio, in una particina, davanti alla macchina da presa, avvenuto nientepopodimeno che col nostro, compianto Franco Zeffirelli per Amore senza fine con Brooke Shields, nel giro d’una manciata di anni, sarebbe diventato un divo amatissimo in tutto il mondo. Incrociando, nel suo lungo e mutevole percorso artistico decisamente notevole e, ribadiamo, cangevole, molti dei più grandi registi, viventi e non. Così tanti che paiono addirittura innumerabili. Da Zeffirelli stesso a Francis Ford Coppola per I ragazzi della 56ª strada, dal sopra menzionato, ovviamente, Tony Scott, anche lui scomparso, che Tom avrebbe poi rincontrato per Giorni di tuono, sin a suo fratello Ridley per Legend, col quale in realtà lavorò l’anno antecedente a Top Gun. Pellicola, quest’ultima, che lo consacrò in maniera definitiva. Dopo i suoi successi in pellicole forse non eccelse, qualitativamente parlando, eppur parimenti riscuotenti un istantaneo successo planetario, soprattutto per il mercato nordamericano, quali Risky Business – Fuori i vecchi… i figli ballano e il generazione Il ribelle, citato peraltro ampiamente nella prima stagione di Stranger Things.

Da allora, Tom Cruise non s’è mai più fermato, viaggiando a prodigiosa velocità incredibile davvero sensazionale e positivamente portentosa, osiamo dire, mostruosa.

Alternandosi fra ruoli efficaci in commedie di classe e prove sempre eccezionali in pellicole ad alto tasso drammatico, fra cui Rain Man di Barry Levinson, Nato il quattro luglio di Oliver Stone, che gli fruttò la sua prima nomination all’Oscar nella categoria Best Actor (le altre le avrebbe ottenute per Jerry Maguire di Cameron Crowe e, come miglior attore non protagonista, per Magnolia di Paul Thomas Anderson), e Codice d’onore di Rob Reiner.

Sarebbero poi arrivati il cineasta Sydney Pollack (che partecipò, naturalmente, in un ruolo rilevante e chiave, “solamente” invece come attore, in Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick) con Il socio, Neil Jordan con Intervista col vampiro e Brian De Palma con Mission: Impossible. De Palma, il quale parzialmente disconobbe però quest’ultima opus appena citatavi, dichiarando infatti che la diresse solo per commissione affidatagli da Tom Cruise, oltre che attore, comunque specifichiamolo, principale suo produttore e creatore. De Palma dunque, secondo noi a torto, non sentì né sente, percepisce tutt’ora propriamente suo Mission: Impossible, malgrado sia a nostro avviso un film impeccabile e da lui orchestrato con stile egregio, altro che filmato con la cosiddetta mano sinistra, così come si dice in gergo critico, solitamente.

Tom Cruise, invece, assolutamente sì. Tant’è che, con questa sua saga, da lui, possiamo dirlo, inaugurata e patrocinata, è atteso prestissimamente coi prossimi due episodi, il settimo e l’ottavo capitolo. Franchise che vide, per volere stesso di Tom, in virtù e per via del suo influente e assai potente star power da decisionale producer tuttofare, l’avvicendarsi di altri primari registi impagabili fra cui John Woo, succeduto a De Palma per il suo primissimo seguito bellissimo se non addirittura, visivamente, superiore al capostipite.

Senza trascurare, ovviamente, J.J. Abrams, Brad Bird e Christopher McQuarrie. Autore di tutti gli ultimi episodi, compresi quelli imperdibili di prossima uscita imminente.

Cosicché, fra un Cocktail di Roger Donaldson e Il colore dei soldi di Martin Scorsese dei suoi anni ottanta grandiosi, Tom non stette e sta più con le mani in mano un solo attimo, inanellando, come già illustratovi e, più avanti, sinteticamente, nuovamente enunciatovi, grandi film e considerevoli registi fondamentali per una sempre più corposa, ascendente crescita vertiginosa.

Ecco, però se stessimo, evidenziamolo ancora, a soffermarci su ogni singola pellicola interpretata da Cruise fin dai suoi albori, diciamo poeticamente, non ci basterebbe quest’articolo.

Così che, leggermente smentendo quanto sopra scritto, dopo avervi offerto una repentina panoramica sul suo excursus, drasticamente ci pare più opportuno, per l’appunto, terminare in poche righe il tutto.

Inoltre, come possiamo dimenticare Steven Spielberg e la sua accoppiata artistica con Cruise per Minority Report e La guerra dei mondi?

Dicendovi che dovremmo forse rivalutare Operazione valchiria di Bryan Singer (I soliti sospetti), perfino il remake di Apri gli occhi, cioè Vanilla Sky, asserendo ciò…

Fra tutte le prove recitative di Tom Cruise, riteniamo che il suo Vincent del suprebo Collateral di Michael Mann rappresenti il Tom Cruise al suo zenit e al top…

di Stefano Falotico

De Niro scatenato: in data odierna, ovvero 18 Maggio, due news e due film, TIN SOLDIER & INAPPROPRIATE BEHAVIOR

Direttamente da Deadline e ve la estrapoliamo, copia-incollandovela integralmente:

EXCLUSIVE: The starry indie film packages keep on coming in Cannes with news we can reveal that Oscar winner Jamie Foxx (Spider-Man: No Way Home), Oscar winner Robert De Niro (Joker), Scott Eastwood (The Fate of the Furious) and John Leguizamo (John Wick) are set for under-the-radar action movie Tin Soldier, which begins filming next week in Greece.

Tin Soldier tells the story of The Bokushi (Foxx), who preaches to hundreds of veterans who have been drawn to the promise of protection and purpose under him. Surrounded by his devout military-trained followers, he has built an impenetrable fortress and amassed an arsenal of weapons. After several failed infiltration attempts, the government – in the form of military operative Emmanuel Ashburn (De Niro) – recruits Nash Cavanaugh (Eastwood), an ex-special forces asset, who was once a disciple of The Bokushi. Nash agrees to use his vulnerable past and insider knowledge of the enigmatic leader to finally get revenge on the man who took everything from him, including the love of his life.

WME Independent is handling international sales in Cannes with CAA Media Finance and WME Independent co-repping North America. The project has been secretly known to buyers for a little while so there’s already good traction on deals, we hear.

Brad Furman (The Lincoln Lawyer) is directing from his script with Jess Fuerst. Unified Pictures’ Keith Kjarval (Dragged Across Concrete), Current Entertainment’s Steven Chasman (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) and Romulus Entertainment’s Brad Feinstein (Bruised) will produce. Furman and Fuerst will also produce under their Road Less Traveled Productions banner. Blue Rider’s Walter Josten is executive producer.

Producers Kjarval and Chasman said: “As longtime friends, working with Brad (Furman) to craft an inspired and clever action film is a dream come true as we have formed a family along the way. Brad and Jess (Fuerst) have written such a powerful screenplay that has allowed us to put together an amazing diverse group of actors. With such incredible talent, this is going to be a wild ride.”

“I am honored to be a part of the team behind such an ambitious, important and deeply personal work in Tin Soldier,” Furman said. “With awe-inspiring settings and set pieces built for the big screen, this is an original story about struggle, sacrifice and the power of love and acceptance. To collaborate with a cast of this caliber is beyond humbling. The individual inspiration they have brought to each role is like nothing I have seen before. This has been an exciting journey and my hope is the film is even more exciting for audiences around the world.”

Invece, da Variety, stavolta vi linkiamo e basta la notizia.