“Frankenstein di Mary Shelley”, recensione a memoria del Falotico mutar della vita d’opera omonima

Pro-Meteo empirico della mostruosità

Frankenstein; or, the modern Prometheus

Laureando in Medicina, m’approcciai al materico mio nitore sfibrato, raffigurandomi in una visione che fremesse per una sinfonia orgasmica alla morte e al suo funerario cordoglio in me straziantissimo di viscere aggrovigliate al dolor esterrefatto, allibito dinanzi al ghiaccio tacitiano d’un abisso nei suoi più lancinanti neri in me emaciati, febbre di rabbia “onirica” per un’onnipotenza divina a covar l’intimo esorcismo d’ogni Uomo in quanto carne, sudore, pelle e detriti macerati del romantico scettro alla fame ancestrale di perennità.

Fin da quando fummo preistorici, nel nostro primo anfibio mutamento, respirando di branchie originate dall’evoluzione “indecriptabile”, crepitante e di pelo screpolato a ergerlo d’erectus, nobile trasformare la Natura in antropomorfico, deformante desiderio, a delinearne i lineamenti a somiglianza delle parvenze nostre intellettive, darwiniane metamorfosi dell’atavico combattimento all’enigmatico mistero di deflagrazioni bibliche e ignote, supplicammo tal “milizia” per resistere alle ossa muscolari. Ossa e anima crocifissa nelle incognite universali. Sibilando, per scibili forse illusori, l’effimera sete proprio risorgimentale dalle crespe acque delle torpide, primordiali oscurità divelte nello squarcio plateale e “planetario” della costellazione profonda.

Fra divanetti altolocati, la “strega” Mary Shelley ha un balzano racconto “omerico” da narrare a un baronetto. Dentro una cupissima Notte albeggiante all’interrogativo sempiterno degli eterni duelli al Creatore per antonomasia, la nostra fantasia che mirò le stelle e plasmò un demiurgo a burattinaio dei nostri ventricoli. Manichini per non impazzirci. Bizzarri a due occhi, due mani, due piedi, Sole vitale del sospir sofferente a eluder le lapidi nel viverci.

Dalle riduzioni teatrali ai mostri della Universal e della sua iconografia più “immediata”, ove Frankenstein, nell’immaginario collettivo, si fonde nell’abominio di chi lo generò. Frankenstein è il Dottore, non la creatura. Ma chiunque ne è confuso.

Francis Ford Coppola, se intinse il suo Sguardo nella trasposizione strabiliante delle convergenze “contaminanti” a reinventare il mito di Dracula e a forgiarlo di rinascentissima, sgorgante Arte post-moderna, scelse il “Bardo” Branagh a specchiarsi con un’altra favola leggendaria. Buia come la pioggia del cardiaco nostro librare nell’asma dell’etere ai lunari brusii.

Branagh, in quanto già Lui megalomane, si trasferisce anche fisicamente nel delirio cinematografico a modello della sua titanica, colta raffinatezza.

“Aggiusta” le iridi del Dottore, imprimendogli il carisma letterario del quale, nelle precedenti versioni, era assente, ma solo levigato di fascino popolare.

Dopo l’operazione, quindi, “chirurgica” di Coppola, finanziatore attraverso la Zoetrope a “direzione” produttiva, le mani del forziere e dell’ipnosi alla segretezza d’un magnetico totem orrorifico, sono qui affidate all’inventivo, estroso e perfino eccessivo Kenneth.

Che si spoglia delle però agghindate eleganze puriste da Shakespeare, per addentrarsi e addentare l’opera più famosa della Shelley con la sottigliezza incendiaria d’un visionario, michelangiolesco, irresistibile turbinio visivo, corroborando e colorando i pigmenti d’ogni fotogramma nel permearlo, “premerlo” coraggioso e con indomita energia nightmare.

La storia è celebre e, se non la ricordate, la rimembrerò brevissimamente per voi. E ci “smembreremo” come noi stessi esperimenti in vitro, di Pandora, da laboratori terrificanti. Rabbrividiremo, gemeremo come infanti spauriti nelle fetali alchimie al cellulare accorparcene, scorporarci e scoperchiare le tombe del tabù irriguardosamente, scandalosamente, incoscientemente di “scienza” infranto, la sfida a Dio.

Frankenstein emotivamente non resiste alla morte, sì, sempre Lei ch’aleggia e inquieta spasmodica, della madre. “Figlia” d’un parto “amputato” nelle urla alla tragedia.

Ed è forse questo il fulcro, proprio William, che ha indotto in tentazione Branagh a esser(n)e regista amletico. A costruirsi il ruolo, qui protagonista assoluto della scena “vampiresca”, delle vicende e a “relegare” De Niro in secondo, eppur, primissimo piano carismatico.

La creatura diviene forse la nemesi dei suoi conflitti interiori, l’alterità dal sé “sano”. Un diverso, un emarginato, un brutto scherzo dei suoi errori, orridi che gli ululan nell’incubo. Lo tormenta e non vuole che Frankenstein accheti il suo (ri)morso. Licantropie.

Lui lo fa nascere, lo ripudia, lo getta in pasto alle bestie “umane”, che lo derideranno, lo picchieranno, lo flagelleranno e l’obbligheranno all’eremitica solitudine atroce.

Ma il mostro, schernito, offeso nella sua (ir)riconoscibilità, scaturisce forse proprio dall’ideale prolungamento del Max Cady di Scorsese. Gelido, prodigiosamente superomismo assoluto del gelo “invisibile” del suo volto inguardabile.

S’avvicina a Frankenstein, con affetto. Con anima e generosità da bambino ferito e curioso. Ma riceve solo un altro intollerabile rifiuto. E allora, da preda a cacciatore, da hunter che fiuta il “padre” e lo affronta per annientarlo, o forse solo per autodistruggere la sua “meravigliosa” unicità.

Gli chiede una Donna, ché gliela “dipinga” simile al suo Cuore. Cuore strappato della sua sposa.

Cuore che già brucia all’Inferno.

E alla fine l’Apocalisse!

Il mostro lascia espiare il “padre” ch’esalerà l’ultimo battito da vivo, vinto, e piangerà.

Perché era mio padre…

Frase cristallina e tremenda ch’echeggerà nella follia del Mondo.

Per navigare alla scoperta di nuovi lidi, o d’altre aspre “invenzioni”. Atomiche!

Non andartene ti prego, ho paura. Quello che ho fatto è così terribie, così malvagio… ho paura.

(Stefano Falotico)

Questo De Niro mostrificato, nella foresta, non assomiglia secondo voi ad Andrew Laeddis? La somiglianza è impressionante. Guardare per credere. Incredibile.

“The Night of the Hunter”, recensione. Misticamente argentandolo di voce magnetica

Cacciatore mellifluo di bronzeo livore muscoloso nel lunare, metafisico licantropo

Charles Laughton, camaleonte per connaturata vocazione e “sprezzo” del talento da spezzettare in forme trasformiste già “inarcate” nel Mitchum a passo di sue palpebre ermetiche, crepuscolari come sobrio “alcolismo psicopatico” di un hunter desto e famelico nell’onirica Notte ammaliata di sé, incupito di funereo liquor fuggevole, anzi di fugacissima furbizia espressiva nell’impavida pallidezza d’una pelle levigata su portentoso sarcasmo. Dileggiator del suo brado illagrimarsi dentro, feroce di criminoso, teso piano messianico da indemoniato suo imbrunir il cratere vulcanico del lavico disincanto. Prigione soffusa d’iridi “livorite” nel buio specchiato di suoi tatuaggi “(a)nemici” nelle tante sue nemesi e “amnesie”. Carismatico istigatore dei più reconditi istinti, annusa gli abissi marini dell’umanità e la soggioga al suo gioco malizioso di “scaltra ipocondria”, virilissima dentro il melanconico suo bardarsi dietro una maschera cinica da spensierato buffone e ridicolo profeta.

Harry Powell, titanismo “tedesco”, convergenza di stili recitativi, monolitico enigma dal fascino attrattivo come calamite dense di vacue mestizie lì a bruciar adirate nei nervi martiri della Genesi cristologica, farneticazioni spacc(i)ate per follia, cosciente demenza irrisoria al puritanesimo bigotto, superomismo per tante interpretazioni psicanalitiche, indagatorio egli stesso di sue serpentine amorevoli al docile canaglia e poi al corpo guascone e maschio, esibito d’esoterico erotismo spettrale.

Non c’è trama se non un pretesto sciocco. Un mister nessuno che sbuca dal nulla, forse dai nostri incubi più arcani, antica modernità immolata a Dio satanico, pagliaccio delle sue personalità joker-ellanti-iellanti-elefantiache di gigantismo nella favola nerissima dello gnomo (non) essere… nero.

Un galeotto in possesso di un’informazione segreta, le “segrete” del tesoro. E il bambino li condurrà, “lapide” per la speranza rinascente della sua libera fuga catartica verso un agognato Paradiso.

Chi sa del tesoro? Due tesorini, figli della vedova d’un condannato al patibolo, Harper, forse il “ladro” da benedire della sua crucis evangelica. Così, Powell esce dalla sua cella e, dal gelo, rifiocca la neve calda, calore appunto heat duellante e antitetico del Love & Hate. Amore e odio, perenne scontro biblico e mitologico fra Bene contro Male, tra un infranto, angelico apostolo e il rovescio più scuro della sua medaglia, il Diavolo in persona.

Powell è rotto, un Uomo scisso, a metà dei bilici.

Ma c’è una tana che può salvare la vita. Come si fa ad acciuffare il suo “wanted?”. Semplice, sposare la signora Harper, sola-soletta nella casa delle fiabe… infantili.

Arriva nella cittadina, figlia di un’epoca futura e poi remota, senza Tempo nella cabala danzantissima dell’argentata fotografia di Stanley Cortez. Sogno, realtà e surreale in un intreccio proprio affabulatorio senza capo né coda, progenitore di Lynch e dei promontori di Scorsese.

Film che capti, sonnecchiandolo del suo magnetismo, che rammemora ricordi tenebrosi della tua anima rocciosa e poi friabile che s’arrochì, s’incenerì vagabonda di misticismo e demistificazione all’inconscio.

I desideri da reprimere, la riemersione di coscienza, pietra miliare e capostipite d’ogni capolavoro visivo.

Immagini atmosferiche “senza senso”, colte sul nascere e poi a dondolar acquatiche, una laguna dei peccati, delle colpe, dei firmamenti stellati su tramonti in bianco e nero nella frattura di nudità fosche, abbacinanti.

Film ch’è impossibile recensire per la sua valenza oltre la poesia. Perciò immane.

(Stefano Falotico)

“Holy Motors”: il fetore di morte, il barocchismo funereo. Recensione del film di Leos Carax

Giusto perché ci piacciono molto i paradossi e i cortocircuiti antinomici, nel recensire il sublime delirio di Leos Carax, Davide Stanzione ha particolarmente sottolineato certi momenti di Holy Motors anche da un punto di vista inerente la grammatica cinematografica e le sue forme. Perché c’è del metodo nella follia, come sempre. E perché Leos Carax ritorna suoi luoghi (intesi sia come elementi della sua filmografia che come spazi all’interno del film stesso preso in analisi) con spaventoso, annichilente rigore geometrico. E il suo è un teorema indimostrabile di bellezza sconcertante.

Un’odissea furibonda e lunare, un’ode al Cinema come viatico di possibilità infinite, terra di metamorfosi e di esplorazioni incessanti, indagine della frammentazione di un io che si segmenta per perdere se stesso, per abbandonarsi a un flusso di coscienza ormai indecifrabile. Leos Carax, il più maudit dei registi europei dell’ultimo ventennio ed ex enfant prodige del Cinema francese, torna a scuotere l’omologazione delle nostre visioni con un film-mausoleo di poderosa bellezza, un’opera permeata da un senso di morte profondissimo in cui ogni forma di intellettualismo è legittimata, inevitabile, finalmente necessaria, nella quale perfino la carnalità del sesso può essere astratta e imprigionata in dei grotteschi grafici computerizzati.

Monsieur Oscar viaggia in una limousine e bazzica da una vita all’altra, senza alcun limite o soluzione di continuità: vecchietta rattrappita, padre di famiglia, killer spietato, attore in tuta da performance capture e ovviamente Monsieur Merde, il ributtante, bestiale e mostruoso clochard già apparso nel breve film di Carax, Tokyo!. Una negazione continua, il travestimento come rifiuto dell’ identità, come tensione verso ciò che oltre ad essere polimorfo è inevitabilmente anche privo di forma, un adattarsi vigile e geniale all’unica grande forma di Cinema d’arte oggi concepibile, quel postmoderno su cui tanti fiumi d’inchiostro si sprecano e spesso e volentieri troppo furbescamente si specula a livello teorico.

Carax si mette in scena in prima persona, si denuda in modo plateale ma paradossalmente mai autoindulgente verso stesso. Nel bellissimo e luttuoso prologo del film, il regista mostra se stesso in una fosca camera da letto e, grazie alla profondità di campo, evoca il primo abbagliante esempio dei tanti fascinosi misteri presenti nell’opera: un aereo si scorge in lontananza, la primissima luce di un mezzo meccanico, il preludio a quei motori sacrosanti che tanta importanza avranno nel corso del film e in particolar modo in quel finale folle, provocatorio, quasi sghignazzato. I primi fuochi di una regia maestosa oltre che mortifera, le prime nostalgie evocate: lo zoom all’indietro da una finestra, cui la figlioletta di Monsieur Oscar è affacciata, in un’indecifrabile espressione di vaga tristezza, rimanda a un precoce senso di perdita che in altri, successivi punti del film si tramuterà in lacerante dolore.

Ma Holy Motors, nei suoi sviluppi iniziali, è ancora un’opera smorta, quasi ingrigita: prevalgono i piani medi di Oscar dentro la sua limousine, con la sua giacca anonima e il suo taglio di capelli ordinario, prima delle varie deflagrazioni cui la sua giornata particolare di lavoro lo indirizzerà, risultandone essa stessa scandita. All’interno di questa narrazione episodica e frammentaria si distinguono dapprima le zoomate velocissime e violente, mentre Oscar versione vecchietta se ne sta incurvato sul marciapiede e si odono soltanto i lamenti pensierosi della sua voce fuori campo, e a seguire la prima, orripilante sessione di trucco in cui Oscar si tramuta in Monsieur Merde: dal particolare dell’occhio privato dell’iride, l’inquadratura si allarga fino a coincidere con un ancor più inquietante primissimo piano del terrificante ibrido umano appena apparso sullo schermo, che di lì a poco andrà a razziare un cimitero nel quale Carax c’immerge con una sontuosa panoramica dall’alto, accompagnata da una musica martellante e furiosa, quasi espressionista. Una panoramica che si restringe fino a confluire nel dettaglio del tombino da cui vediamo emergere proprio Monsieur Merde, incarnato come solo lui sarebbe capace dal protagonista Denis Lavant, feticcio di Carax e attore unico, corpo funambolico, proteiforme e col volto strapieno di cicatrici che ben si prestano al successivo invecchiamento di Oscar, fondamentale nell’economia della storia e nella simbologia che le è sottesa. Holy Motors, proprio come il suo personaggio principale, il più oscuro e disturbante mattatore che il Cinema contemporaneo abbia mai visto, è un film che vive di lampi, di accensioni repentine, di scatti e di sequenze memorabili, che vanno a tatuarsi nella memoria dello spettatore per sedimentarvisi: la scena in cui Merde rapisce la supermodella interpretata da Eva Mendes, filmata in un ralenti dalla tensione purissima, il trascinante piano sequenza musicale dei suonatori di fisarmonica capitanati proprio da Oscar, direttore d’orchestra dinamico e luciferino e non ultimo l’incredibile campo-controcampo del fondamentale dialogo tra Oscar e un Michel Piccoli simile a un’ombrosa apparizione, in cui le inquadrature sui solo volti si fanno sempre più asfittiche tanto che è su un primissimo piano del proprio volto tumefatto e macchiato di sangue rappreso che Piccoli pronuncia quella è probabilmente la frase chiave di tutto il film: “Dicono che la bellezza sia nell’occhio di chi guarda. Ma se è l’uomo a non aver più voglia di guardare?”. A tale interrogativo Oscar e lo stesso Carax rispondono con la mera e meravigliosamente autoreferenziale beauty of the act, la bellezza dell’arte come atto puro e in sé compiuto.

Un incanto che in Holy Motors ritroviamo in una sequenza in particolare, così bella da mozzare il fiato: quella in cui Kylie Minogue canta la splendida canzone “Who Were We” vestendo i panni di una Jean che somiglia paurosamente alla Jean Seberg del godardiano Fino all’ultimo respiro. Tutto il Cinema francese e tutta la poetica di Carax condensati in una scena insomma, preceduta da una carrellata laterale che ricorda moltissimo quella analoga di un altro film del regista di Pola X, il bellissimo Rosso sangue. Una storia d’amore riecheggiata con sommo dolore e che mai più tornerà, condannato all’oblio del non-senso e della perdita di se stessi, si dice nel film, e la notizia per cui gioire è che il nebbioso e indicibile Leos Carax c’è ancora a illuminarci col suo Cinema scapestrato e fuori dagli schemi, artificioso e nefasto, una risposta contemporanea all’”Ulisse” di James Joyce che, come nel maledetto e strabordante Gli amanti del Pont-Neuf, al di là della decostruzione del racconto cinematografico, sa anche come scaldare il cuore col suo fascino ipnotico e le sue visioni estreme e spettrali, simili ad autodistruttivi viaggi al termine della notte, mai concilianti ma sempre straordinari.

(Davide Stanzione)

“Dracula di Bram Stoker”, recensione

Bram Stoker’s Dracula

Divorazione slabbrata di puro, “nobiliare”, inscindibile amor romantico

Gocce d’acquatica crema vitrea, innervata nelle nevi e sul ner(v)o d’una Transilvania oscura, atemporale, tempestosa, “polarissima” nel mesmerico ciclone della cupida dissolvenza imporporata nei meandri astratti d’una estemporanea estinzione, epica, di un’anima già ascesa nelle intime ubriachezze ondeggianti incarnate dentro abrasive metamorfosi scaturite da conversioni allo stesso biblico patto faustiano.

Dall’amore infranto, scarnificato, ucciso dal tradimento crudele d’un Dio ingrato, nasce il mito di Dracula.

Fiero combattente della cristianità, cavaliere senza macchia e senza paura, crociato in guerra santa, a vincere i nemici per fedele, sacro giuramento al Verbo intoccabile del Signore.

Un guerriero invincibile, corazzato nella sua armatura indelebile, fulva come il tramonto del sogno a tramutar presto in incubo accecantissimo, ira funesta da furioso idealista divelto nell’incorruttibile virtuosità del suo Credo ingannato. Sogno incenerito nell’ingiustizia più atroce.

Vlad torna a casa, sperando di riabbracciare la sua amata Mina, dopo aver rischiato la pelle in battaglia.

Spalanca il portone del suo castello ma, ad aspettarlo, un “corredo” funebre. Frantumerà, dinamitardo di rabbia inarrestabile. Mina ha ricevuto una lettera menzognera con la lapidaria scritta omicida che il suo amato Principe decedé. E, per il dolore, s’è suicidata, lanciandosi nel vuoto.

Vlad viene colto da un brivido verecondo, il suo Dio l’ha ucciso con l’abominio più orrido.

Il suo corpo, striato, terso e tensivo nei lineamenti angelici d’un Oldman già demoniaco, si squaglia eruttivo, “mostrificato” dal suo Dio che lo morsicò come Lucifero, il serpente alato della ferocia più efferata da meschin infingardo, fiamma peccaminosa a sconsacrare l’alleanza con l’immortalità del sangue di Cristo avvelenato dentro la Mela tentatrice per scaraventarlo al più bruciante Inferno.

I precipizi del supplizio.

Vlad s’incendia, di ciò il suo sacrifizio è stato mutilato? Con l’assassino torto alla sua torre polmonare d’avorio? La sua stella deflagra a gridar vendetta proprio al suo Creatore, al burattinaio che disarcionò così vigliacco il suo intrepido, eternamente, irrisarcibile Abram-o (che)rubino, bramato dal sadismo irriverente d’una manipolazione “giocattolaia” da Padre padrone che spadroneggiò d’immonda, insolente, imperdonabile, dissolutissima malizia.

Vlad urla, si dilania sventrato, scaglia con estrema violenza un coltello alla Croce di suo figlio, affila i suoi denti urlanti, depredato, derubato della sua anima, in preda a un esorcismo terrificante per la sua non marginabile discesa nell’abisso che danzerà maliardo con le tenebre.

Vlad è ora Dracula, Diavolo incarnato nella sua maschera lagrimosa, inguaribile, a guair silente, inguainato “asmatico” nell’urna d’un autoesilio fortificato lassù, rovente, “adirata” magione d’una montagna mistica, eremita delle solitudini che balleran ululanti, baluginanti e lunarissime coi lupi della foresta.

Un licantropo mannaro che si cospargerà il Cuore di trasformazioni ad alleviare la cicatrice d’uno squarcio abissale.

I secoli son la marcia del Tempo perduto, proustiana macchina avveniristica della rinascenza. Del miracolo a svecchiare vigorosissimamente l’ossidato, esanguissimo calvario d’un morto vivente, sepolto nel suo dark gotico d’ancestrale bestialità umana.

Un emissario giunto alla sua dimora. Dopo un viaggio in cui la beffarda ombra di Dracula ancheggiò nel treno a vapore di gallerie sfumate nello Sturm und Drang del dragone rosso. La Russia profuma di cremisi mormorio che adocchia furba il suo detonante intonar l’armonia vilipesa nell’antro, nel luccicante “anfratto” di un’altra giovinezza fulminante.

Dracula è la senilità eterea di Satana immolato a delirio d’onnipotenza, Jonathan Harker è un Keanu Reeves leguleio che vedrà la morte con gli occhi, scelto come “apostolo” d’una maledizione che, lustrata di fuochi ri-sorgenti, berrà, “divellerà” e suggerà il suo ingenuo candore a vampirizzarlo, smembrandolo dal suo efebico corpo, a violarlo nella sua sembianza animalesca ri(ani)amata. Rinatissima! Impressionante!

Dracula, zingaro dell’aldilà, naviga oltre i confini d’ogni viaggio mnemonico, giunge nella moderna Londra, agghindato d’elegantissimo spettro seducente della Bellezza infinita. Incute paura, ma è un Angelo che sfida le superstizioni, è Egli stesso l’innovativa rivoluzione del Cinematografo emozionale, cinetico fotogramma oltre il falso progresso, macchina distruttiva d’apparente nichilismo, invero trompe l’œil ad alterar da satiro le bidimensionalità dei dogmi teoremici d’una civiltà addormentata dall’oppio dell’“industrialità” mendace.

Meraviglioso pastiche tutto coppoliano, originale dello spasmodico genio perfettamente bilanciato nella sua poetica, arabesco turbinio d’immagini vivide e intrecciate in una splendida grafia futurista, a imprigionare i lievi ricordi e a riavvolgerli per sempre. Forever mine…

Immaginario, cattolicesimo, leggende favolistiche da Cappuccetto…, un Gary Oldman all’apice del suo folle, grandioso, magnetico carisma, una Winona Ryder tatuata nei più fertili suoi anni ’90 imbattibili, un Anthony Hopkins inquisitorio a venir linciato dal suo pazzo disegno “taumaturgico”.

La versione più fedele di Bram Stoker, la più personale, la più delirante.

(Stefano Falotico)

Secondo il nostro Davide Stanzione, rappresento “recensivamente” questo “detto”: “Per certi tuoi pezzi mi vien da dire quello che Fittante dice di Ghezzi, sarà anche a tratti incomprensibile quello che scrive, ma è meraviglioso e arte pura“.

Secondo il nostro Davide Stanzione, rappresento “recensivamente” questo “detto”: “Per certi tuoi pezzi mi vien da dire quello che Fittante dice di Ghezzi, sarà anche a tratti incomprensibile quello che scrive, ma è meraviglioso e arte pura“.

Ringrazio da par mio, affiggendo il suo commento d’antologia riguardante proprio questo superbo Coppola…

Anacronismi che sono spassionati atti d’amore per il Cinema. Coppola immette nel suo Dracula l’improbabile divagazione del Cinematografo, che è senz’altro una sfasatura a livello storico-cronologico. Ma il Dracula, in fondo, è quello che più di ogni altro si fa vorace delle estetiche che lo hanno preceduto, di una serie potenzialmente illimitata di immaginari riuniti nello stesso ribollente calderone e fatti cuocere a fuoco lento fino a rischiare (e a raschiare) la maniera, l’esperimento saturo, il compiacimento decadente ed effettistico.

Buona visione, dunque.

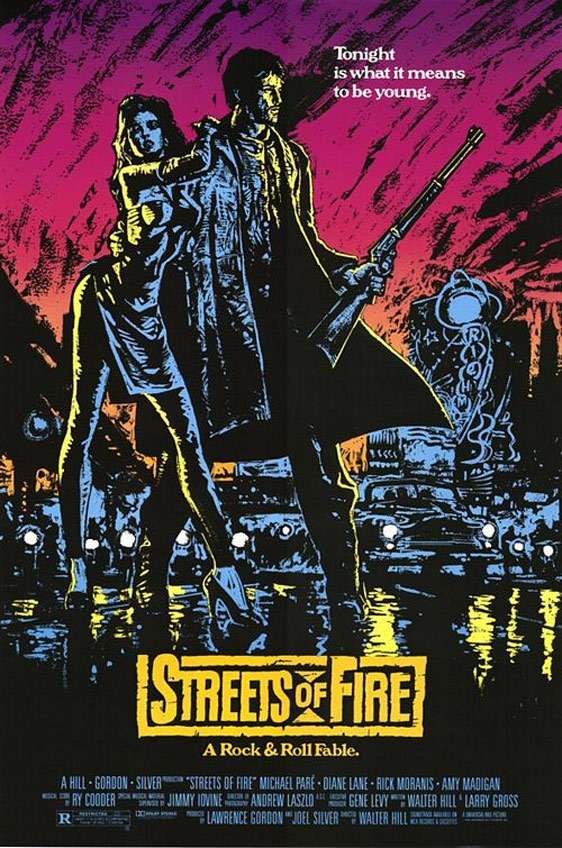

Omaggio messianico a Walter Hill: un locandiere erse e brandì in gloria le locandine del Sogno fantasy

Ascolto idiozie a raffica. D’altronde, nella pacata mestizia odierna, offuscata da soffuse bugie davvero sleali, il verme s’annida e, nei suoi rifugetti (“rifulgenti” come le sue meschine, mentitorie fughe), tenta di schivar l’addome raschiato nel suo fegato che, alleato all’ipocrisia, “mascellerà” nel malleabile adattamento di massa, eppure un fiero lottatore, forse d’occhi bendati, luciferini d’immolato sacrifizio vendicato agli oltraggi inflitti e di strazio infinito patito, giurerà di volerlo dissanguare. Oh, tal idiota persevera, ieri come oggi e come domani, nella bieca bestialità del suo solipsismo “dorato” ad allestire fantasie deliranti di sadismo sulle anime altrui.

Vegeta in stato deambulante ma di porcile, nello schietto fischietto del suo cinismo ben mascherato dietro “leguleie” pazzie che attesteranno sempre la sua “superior” testa.

Ma noi, combattenti tiger men, ne abbiam piene delle sue tasche riempite di malsana boria e della sua fritta aria a strappare il prossimo per poi stappare in prossimità d’una che alletti il suo vizioso “lupetto”.

Ben coccolato di “pelo allo stomaco” dietro un facciotto rasato da signorino “intangibile” nell’imprimere, d’accidie acidissime, strangolanti urla agli occhi degli avversari che, per invidia, teme. E, nello “stamparne” di marchio, volerne “vittoriosamente” elidere violentissimo, ma di dolce caramello, l’arder loro alla vita.

Adesso infuocato come i tempi maestosi la cui vivida vivacità fu anestetizzata e soffocata perché, appunto, impauriva.

Le emozioni troppo forti non vivon più in questo Mondo, ove oggi (forse, come sempre, solo che allora si stava zitti) par che viga la “vigilanza” a sorvegliare l’Uomo, di contro per sua Natura savissima, non facilmente abbindolabile e invero poco tenero, nelle sue origini guerriere, da annichilirsi e asservirsi a un sistemucolo di schemi a etichettarlo di false chimiche da famelici del cioccolato spicciolo.

Il turpiloquio peggiore è l’orrenda cera di chi, plastificato, incenerisce “lievissimamente” le menti più lucide, spargendovi addosso infamie proprio da affamato. Sì, del suo carnascialesco circo che “troneggia” appena qualcuno smuove, impietoso e di luccicante impeto, il suo flebile castello “pastellato”.

Impazzano le oscenità, la società è regredita a uno stadio “tribunale” animalesco, ove gli orchi spesso rimangon impuniti e i puri “spurgati”. Nell’omertà collettiva che, di tribal branchi(e), illusa e impermeabilizzata da ossigeno stantio del credersi estatici, tace e taccia un’altra coscienza troppo forte per inchinarsi a quest’amena, “austera” fiera a cui, Io il Principe, costernato, non desidero assolutamente esserne schiavo.

Mi torna così alla memoria, chiamatela reminiscenza, definitelo “infantilismo”, il Cinema fantasioso, “nevrotico”, sparato a palla, vorticosissimo, accensione mistica vera, del grande Walter Hill.

Last man standing in una landa desolante. Di faide e infarinati.

Medito, ascoltando il silenzio di chi elevò il nitrato a nitrito dei cavalli inarrendibili, la Bellezza dei cuori bellici.

Uno di questi t’apostrofa arrogante con un “Ehi, bello, dove pensi di andare?”.

A cui, oppongo un orgoglioso “Ove andrà, liberissimo il mio destino che non è ammanettabile e circuibile, mio arcigno cignetto del tuo calmo, terremotante laghetto. Io son colui che smuove le acque e, condottiero, condurrà gli ebrei lungo il fiume Nilo della ribellione, caro sporco egizio. Su quel Monte, il mio Dio sarà spietato contro le tue orgiastiche dinastie irremovibili”.

Si spaventerà il mio nemico, nell’energia biblicamente epica della mia profetica furia.

E inonderò la sua spregevole, brutta perfidia dall’alto dei miei sogni, tatuati d’ascensione, di propulsiva, impressionante forza a sgretolare la sua già labile fortezza. Allibito, lui che prima sghignazzava, ora annusa un mortifero sentor di paura. E urlerà una pietà che non gli sarà accordata. Di corde tese, agonizzante, singhiozzerà gli ultimi “aneliti” della sua immonda cattiveria, espiando nel sangue strangolato il suo “softly” soffocarci.

Perché io nacqui ove la mia pietra detonerà in gola alle sue aridità.

Spargete il colore di queste locandine, e la vita sarà mille splendide notti.

Muscolare, densa, vigorosa, il fumetto degli ultimi maledetti.

Muscolare, densa, vigorosa, il fumetto degli ultimi maledetti.  Tonight… eterna giovinezza! Siamo l’incarnazione incantevole delle favole rock & roll, come Prince… Questo è infatti un love affair.

Tonight… eterna giovinezza! Siamo l’incarnazione incantevole delle favole rock & roll, come Prince… Questo è infatti un love affair.

Volevi me? Volevi me?

Volevi me? Volevi me?

E m’hai trovato!

(Stefano Falotico)

“Il sospetto”, recensione

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Il lupo in questione, anche se forse sarebbe meglio dire la vecchia volpe, è Thomas Vinterberg che, 14 anni dopo Festen – Festa in famiglia, torna al controverso tema della pedofilia proponendolo in forma diversa rispetto al caso cinematografico che ne decretò la fama ma non tradendo di fatto in alcun modo l’essenza profonda (leggasi: i soliti limiti) del suo Cinema.

Nonostante il definitivo abbandono delle codificate sciatterie stilistiche proprie di quel fuoco di paglia denominato Dogma 95 per il quale fin troppo inchiostro è stato versato, il cineasta danese, in scia alla poetica di molti suoi connazionali, si conferma autore perfettamente a suo agio con i sentieri pilotati del film a tesi, costruito ad arte per imbrigliare lo spettatore in un meccanismo chiuso attraverso il quale s’intende veicolare un messaggio o, per meglio dire, gettar luce su una verità inscatolata e precostituita. Nella fattispecie de Il sospetto (blanda traduzione del più evocativo e simbolico Jagten, titolo originale che tradotto alla lettera significa “la caccia”) a essere messa a nudo è la gretta creduloneria di una comunità che con approssimativa faciloneria decide di credere ciecamente alle parole di una bambina che dichiara di aver visto le parti intime di Lukas (Mads Mikkelsen), amico di famiglia dei suoi genitori e dipendente dell’asilo pubblico. L’inizio di una caccia all’uomo, di un calvario che trasforma l’intera comunità nell’artefice spietata di un accanimento ai danni del pervertito di turno, preda martorizzata di un microcosmo che, come in Dogville, si compatta contro il capro espiatorio prescelto e lo annichilisce in modo impietoso.

Conformemente a molti drammi scandinavi, Il sospetto sarebbe quasi magistrale se lo si circoscrivesse alla sapiente costruzione delle atmosfere, a un raggelarsi degli ambienti e della recitazione (Mads Mikkelsen strepitoso, in ogni sottigliezza mimica ed emotiva) che qui come altrove appaiono quanto mai simboliche e quanto mai calzanti. Purtroppo però, su tutto il resto il film gioca palesemente sporco: Vinterberg indugia in modo didascalico e prevedibile sulle menti ottenebrate di un pugno di adulti disposti ancora a prestar fede ai bambini in quanto angioletti asessuati, si compiace del paradosso che alberga nel suo film come la proverbiale ironia delle tragedie greche e fa dell’ambiguità un irrinunciabile marchio di fabbrica: ambiguo è il protagonista che non si difende mai fino in fondo così come la bambina dai lineamenti vagamente sinistri e tentatori (Vinterberg lo sa, e calca la mano su quest’aspetto in maniera quasi ghignante), ma ancor più passibile di dubbi è il loro rapporto, sempre amichevole a dispetto di tutto ciò che accade loro intorno.

Vinterberg non esita a sguazzare in questi elementi e gioca sul mistero fino all’ultimo, approdando a un finale tanto ermetico quanto incredibilmente aperto, suscettibile delle più oscure e ondivaghe interpretazioni. Il cortocircuito più insopportabile del cinema dell’autore de Le forze del destino è proprio questo: quanto più egli sembra strizzare l’occhio allo spettatore con una serie di generose e rispettose concessioni (il finale aperto, la totale condivisione del punto di vista del protagonista che il pubblico sa essere – sulla carta – assolutamente innocente), tanto più lo manipola inquinando continuamente il suo racconto con elementi mistificatori, che gettano fumo negli occhi di chi guarda e danno l’impressione di volerlo prendere genuinamente per i fondelli. E il solito, abusato proposito di voler puntare il dito contro il conformismo aberrante della società occidentale non basta pertanto a legittimare un film tanto furbastro e ricattatorio, recitato magnificamente dal suo protagonista (strameritata Palma d’Oro all’ultimo festival di Cannes), ma orchestrato dal suo autore in maniera disonesta e quantomeno discutibile.

(Davide Stanzione)

Tributo al magico Martin, lo Zio Marty

Martellandoci di suoi film, siam giunti in prossimità di stati mentali oniricamente pindarici, oltre l’al di là.

Chi critica Scorsese, meriterebbe un bel lavaggio alle sue tempie. Sì, andrebbe temprato nell’agonia irrespirabile d’asfissie inflitte, come un Cristo, poveraccio, dissanguato d’anchilosati strazi.

Osservate, immergetevi in questo splendido omaggio, catturato da “YouTube”, e “infrangetevi” nella sua mistica. Immagini fiere e ballenirissime nel ritmo di miscele indimenticabili, un volto deniriano trasformista, un DiCaprio che ne assunse l'”eredità”, impressionando i suoi occhi del carisma attoriale più sopraffino. Martin pescò dal “nulla” Leo, e lo costruì grande.

Immenso quasi quanto il modello originale, Bob, appunto.

I suoi (anti)eroi, giù per le strade, a non pensar ad altro se non alla sopravvivenza, a ribellarsi anche patendo la “Croce” dell’incomprensione, solitudini periferiche di metropoli ch’emarginano gli spiriti puri, tanti signor “nessuno” che scompaiono, poi per guizzi geniali ricompaiono, nella loro danza all’esistenza.

Agganciati alle ossessioni di Paul Schrader, inebriati di candore tutto loro, peccatori contro la loro volontà, in lotte intestine al proprio Dostoevskij, “russi” rotti nell’America che se ne frega, che abbatte, che non soppesa due volte a sbatterti all’Inferno. Quello peggiore, quello sulla Terra. Pianeta che non è adatto agli “alieni”, che aliena, che maciulla, che castiga impetuosamente, che saccheggia le interiora, che scruta, gratta, spezza o forse, nietzschianamente, rende più forti.

Perché dalla “tragedy” apparente, dalla morte iniettata di veleni, può rinascere proprio l’Uomo, il più forte. Invincibile. Ed ecco che, semmai, dalle brutte storie si genera un Butcher, il “macellaio” di New York, a benedire tutti i good boy, essendo “padrino” delle cattiverie prima sorbite e poi ad “assolvere” un Mondo già sbagliato nel suo falso progresso, ancora più barbarico, darwiniano a tagliar fuori le anime che non sono crudeli quanto il matrix di fondo di questo scatafascio. Sì, devi proprio riaffilar i coltelli se non vuoi che “sottili” lame sbranino il tuo brandir il Credo ad antichi valori che non van più bene.

Quanti personaggi, allineati nelle immaginifiche visioni di Martin, forse sempre il solito protagonista anche nei film più corali. Ché son lo specchio di tante riflessioni.

Travis, Pupkin, Cady, e poi l’età dell’innocenza di chi (non) ha scelto, chi rimpiange o forse voleva vivere così. Chi aveva scommesso tutto sul suo purosangue, come Sam Rothstein, asso fregato dalla sua “manica”.

Le donne assumono un ruolo, forse, marginale. Trame e tramar, anche soprattutto “tremare”, di maschi violenti, per necessità, perché l’equilibrio s’è spaccato a metà, in mille pezzi.

Tanti “pazzi”, tanti pupazzi, tanti Re… per una Notte.

(Stefano Falotico)

Light My Fire

Abbiam detto, lo ribadiamo che codesto sito viaggerà su linee oniriche, rimembranti. Il fascino della reminiscenza che si fa vita nella linfa.

Infangato si battezzò.

Nella scelleratezza, sono il Verbo sacro ai sacrilegi

Scoccherà la Mezzanotte, quindi tal scritto, che sarà tramandato alle generazioni a venire, essendo “avveniristico” e ammonitorio a chi s’ammalerà della “malia” di Venere, ma poco morbido, può rientrare, a ragion logica d’anacronismo, già nel domani, forse più felice di ieri, forse trapassato perché perirò. Chissà, non so nulla ed eppur son qui. Ché niente è in verità il Mondo se non sporcar gli immondi. E non venirne…, crepandosi delle loro “emozioni”.

Saltello, bisbetico indomabilmente, e gioco da spadaccino nel mio cervello, che sbudella di “masturbazioni”, lievitando per esserne levità e carezzevolezze alla brezza.

Tu no, non puoi, non sei (in) me, che sommo non ha sonno ma piglia l’appisolato del pisell’ bello, non tanto, tutto andato. Forse “là”, ove ogni omaccione vuol entrare eccetto me, poiché non abbisogno di tappar i buchi, ma di bucherellare la mia mente per far sì che si cibi di nuovi universi e interstizi, dunque, spaziali.

Non ci sono, ma non credete non sia pronto a fregarvi ancora.

Il Cavaliere di Alcatraz naviga nell’Angelo-Diavolo Jim, sorvolando oltre il senso comune e l’inutilità della gente “cortese”, annuendo solo per graffiare le loro ipocrite abrasioni quotidiane, affastellate di boria e “gentil” accordarsi a tonalità che mi paion solo arricciate a luoghi dei soliti rituali borghesi. Ove mi rannicchio io, spensieratezza fa rima con poesia, e “dilapido” tutto, buttandomi via nel mi pare. Anche sbiancandovi, attaccandovi alle pareti. Alle faccione di chi, in discoteca, pensa a ficcare, combatterò, sbattendolo a dovere per “disciplinarlo” ché non pisci più fuori dal vaso, io sfacciatissimo ,e “sfasciato”, evito costoro che mi contagiarono e, se non posso, li eviro, nutrendo apatie che piacciono a me, “soffocato” da notti inesauste di chete mai a gozzovigliare ma di (g)orgoglio vigilante, via dagli imbrogli. Chiamatela empatia, io la definisco partir e pattinare dal vostro patimento. Non abbatteste nessuno, io batto le mani in segno di (s)fregio. Sto al bar, mi sorbisco il caffè e scialacquo, cacciandomi via di scalpitio in mezzo a questi appestati col peto a portata di “culo”. Io, sì, “bombardo” con petardi “muti”, basta il mio volto, che sa sogghignare, meditando sul seno che ballonzolerà per uno “con le palle”, meno “intimidito” quando si fotterà me e il resto, senza pagare la mancia. Un reo confesso. S’inchini e non sarà perdonato. Ma “appiedato”. Lo fornicherò di forcone e diverrà afflizione dei suoi “coglioni”. Io te lo suono, cantandone. Non arretro, son io che l’arresterò se alzerà la voce. Che fa? Che confabula? Che stronzeggia? Lo strozzerò, lui e quella scemotta tutta “impettita” quando la riempie di cazzate per farla ridere e di cazzo quando sa che non fu, perché non c’è. Il suo è mio, credo sia qui, in mezzo al suo fondoschiena-to, perché amo la sete e anche la siesta. E, in macchina, scopandomi, mi garbo in mezzo alla foresta. Adorabile di silenzio addolcito dagli uccellini, come il mio “spassoso” senza passere per le “cavalcate”. San Francesco e leprotto, erbetta e “slabbrato” da una società che mi fa pena, perché inneggia solo al pene. Ah, che barbabietole, meglio una bettola, meglio l’abete. Prendetemi per scemo, io dissennerò, essendo genio fra gli asini, e lupo fra gli agnelli che “leonizzano” di leggi addentanti. E, se non stai zitto, ti rabbuisco. d’una “bua” che ti cucirà da “Boia”. Giuda, io sono nudo. Sono Cristo e anche l’Anti più avanti.

Prego, chi è? Ah, sono io. Dio.

Pensavo fosse quella puttana di tua madre. Sarà beatificata. Pensa te. Tanto Vergine che “la” conosceranno oltre i confini.

Oh, non s’accontenta mai questa. Pure la “gratificazione” nel “Paradiso”.

E dire che il miglior cherubino fu spedito all’Inferno e trattato da Lucifero, solo perché aveva già visto che avremmo alterato l’ordine “sacerdotale”, invitando al banchetto “nuziale” costei.

Una “balia”, una bugiarda, una meretrice. Una traviata.

No, me non mi avrà. Preferisco Maddalena, la mia cagnolina davvero a quattro zampe. L’ho acquistata lo scorso mese. Tiene davvero compagnia. Meglio dell’animale umano.

La mia muta, mutai sì, da muto a nuotatore.

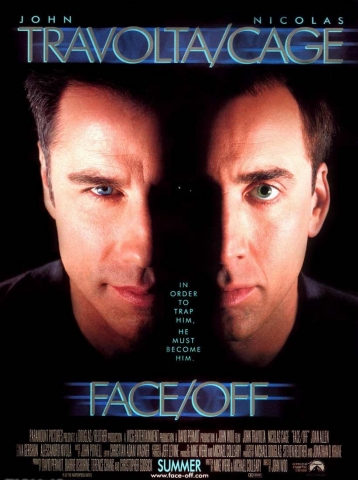

“Face/Off”, recensione

Killer–s d’un Woo american eagle dello specchio fracture

Seconda trasferta USA per il maestro dei proiettili balisticamente pirotecnici di piroette “ballerine”, incroci di sguardi antitetici e agli antipodi, a issar la bandiera “vittoriosa” del podio bianco/nero sfumato di grigio dalle penombre furtive ove si confonde il buono dal cattivo, tanto labile è la linea sottilissima, sì, il fil rouge degli incastri mentali dell’anima.

Il suo corpo emozionale a sbiadire i contorni, a gravitarti in tondo e non arrotondare le ambigue furie dalla malinconia, la giustezza dal criminoso attingerne già stinto in tinte fosche, ché il savio è anche lui un po’ matto, e il delinquente si (ri)scoprirà più innocente delle ferite traumatiche di chi “aguzzò” nel Cuore, quel taglio di piombo “involontario” che uccise suo figlio di sciagurata mira erronea. Quella pallottola che, “indagata” nel suo tragitto oscillante e pericoloso, si conficcò mortale, sfregiando l’innocente. Un delitto aberrante, anche il mostro piange e “arriccia” la fronte (di)strutto.

Dunque, verdetto per direttissima, incarcerato di camicia di forza in un ospedale quasi psichiatrico, “avveniristico” dell’inquisitorio, medioeval mangiarti vivo fra altri animali, forse più sporchi di te.

Castor Troy è in fondo, sì uno stronzo, ma un romantico.

Un rebel che spacca tutto e amputa il muro omertoso del suono di ch’incarcera anche la dignità dei più farabutti figli di puttana.

Una scena d’antologia, si maschera di “timidezza” per far buon viso a sorte da malvagio che finge bontà per attendere, con pacate strategie, il giudizio forse catartico della sua liberazione. Agognata in quella fogna, con la testa fracassata nelle gogne della lenta lobotomia ad evirarti la goccia di sangue residua della resina da inarrendibile che, prima o poi, crollerà.

Ma Castor non ci sta, e scatta, urla, riempie di pugni lo stronzo di turno della “pausa”-mensa, e incita la folla al suo grido “folle”, esagitato: Io sono… Io sono Castor Troy, appunto!. Evasione studiata con l’“accetta”. “Rimpatrio” con tanto di sorpresa a chi proprio l’ha arrestato. Il suo eterno (a)nemico della lotta epica fra Bene e Male.

Perché non assumerne le sembianze “a vicenda?”.

Prima, “infiltrarsi” nella pelle di Cage e poi Travolta “inscatolato” in gabbia… gatto col topo, e viceversa. Facce interscambiabili per un combattimento psicologico cronenberghiano. Il Dottor Frankenstein a suo servizio.

A “viziarti” d’una nuova identità, orrenda o quella che sognavi e a cui sparasti.

Capovolgimenti di fronte, adrenalina sinaptica di chi sarà più furbo e freddo, inganni, doppiogiochismo, mogli che godono meglio con la merda anziché con il “tutore”.

Ma i conti tornano? Dal luccichio degli occhi, dovresti intuire l’impostore, ma la velocità di Woo si sofferma per alterare proprio le iridi, per mischiarle nel buio “solare”.

Desertifica l’apparenza, la confonde, ci raggira, spia e non soppesa i ralenti.

Calibrati d’enfasi prima di detonar nell’action.

Nic mai così perfetto, torvo e scarface di paciniana cattiveria da onnipotente delirante, drogato e marcissimo, Travolta più grande di Pulp Fiction.

Nessun cazzeggio stavolta, già, John melodrammatico e istrione solo di sottili, ficcanti battute lapidarissime. Rapide come i colpi secchi, come l’inseguimento, poi un altro senza sosta.

Che mette finalmente (?) fine al contenzioso del duello acerrimo.

Forse…

Anche le colombe della Pace tremano sopra il mare inquieto degli abissi profondi…, e potrebbe rispuntare, sotto le tue e nostre “lenzuola”, il Babau ancora vivo.

Che ha fregato tutti.

(Stefano Falotico)

“The Wrestler”, recensione

Le branchie dei muscoli

Chiari ventricoli ad azionarsi nel dark latente della frenesia irriverente.

Su una faccia di latex non più “rammendabile” nelle cuciture della società borghese. Un mastodontico freak, a cui piace vivere così, arrangiando la “chitarra” del suo corpo fisarmonica, come il theme innamorato di Bruce Springsteen, “arrostita” fra denti affamati, suadenti d’addentar il midollo spinale della vita.

La versione barfly del Bukowski clandestino come i tutti i mastini di bicipiti e pettorali. Non indossa la “pettorina” del camice “utile”, un combattente a muso sfacciato, “sfasciato “dentro che se ne frega di tutto.

Deriso dai bambini che gli gravitano attorno, ché magnetica è calamita d’un pagliaccesco “Notte-Giorno” senza requiem. Si fotta il “dream” americano, se lo ficchi in quel posto il commendatore “raffinato” di sete in camicia.

Questo è un tipo per la “castorina” Marisa Tomei, del cui culo spogliarellista se n’asseterà senza sosta, anche nelle “sieste” contemplative a sbavar per le sue tettine dondolanti uno “slip” da glurp nei suoi occhi martoriati, a “martellarle” dentro la voglia del maschio bastardo. Uno che sta lì a “guardarsela” mentre gli altri “sbevazzano”, sgomitando per giacerne. Lui “spilla” il Piacere distillato del suo alcolismo nei suoi tacchi a toccarlo di romantica femminilità che ripudia quanto ammira, su un divano di pelle, la sua sgualcita. Dalle guance tumefatte, sfatto, distrutto, “animalizzato”. M’ancor animoso, uno che non è da mimose, uno che odia gli smorfiosi. Ché li scaraventerebbe per aria solo “aggrottando” le nocche d’una mano “errabonda” a dar pugni al vento.

Marisa, il simbolo del Peccato, showgirl dalla vita “traviata”. Tutto sbagliato in queste periferie ove gocciolano lagrime dell’amarezza altrui.

Storia di uno “scemo”, d’un grande Uomo. D’un perdente nato, come quasi tutti i più meravigliosi personaggi di Mickey Rourke. Disperato che brancola, affaticato che cammina a stento, ma statuario nella trama “sfibrata” del calor dell’anima.

Silenzio, s’esibisce Lui…

Deve tirar a sopravvivere. Quando decidi di valicar le “barriere-barricate” del mendace lor mendicare “dignità”, hai due uniche scelte incontrovertibili, un percorso che non si può invertire con repentine serpentine e patetici “testa-coda” nei cambi di rotta, ché troppo hai aspirato, non vuoi più espiare le loro colpe, anzi picchi di colpo su colpo, a scolpire gli addominali esausti, affannati, “affastellati” nel duro da troppo tenere fragilità.

Tentano di tenerti stretto, e tu “strangoli” solo gli ingranaggi di questi “radiosi”.

Questo è il wrestler, poesia sibillina, austero essersi “bruciati” ché solo così sai godere. Della vita pappona te ne sbatti, e sei rammaricato, dinanzi al mare, solo davanti a tua figlia. Che “diseredasti” per il tuo desiderio di farti i fatti tuoi, con l’ebbrezza or a librar del tuo peso “libbra” abbrancato dall’emozione che torna.

Prossimo giro di giostre, sei preso per un “mostro”, tu mostri il ghigno, spalanchi le “tendine” del tuo “tappeto rosso”, distruggi l’avversario, lo massacri, saltelli torchiandolo, lo dilani, lo sventoli avventandotene sopra, schienandolo sotto.

Nell’applauso commovente mosso a tifo esaltante, e tiri a lucido, anche negli occhi tocca(n)ti, i tendini dei nervi saldi al chi sei.

Al chi urli. Spaccando gli “Ingessati” nel “ribrezzo” d’ogni tua frattura.

Perché questa è la vita, patire, lottare, sudare, star male, sollevarsi e levar dalle palle chi ti sta antipatico.

Senza latte versato, sempre meno “allattato”, sempre Mickey Rourke.

(Stefano Falotico)