De Niro scatenato: in data odierna, ovvero 18 Maggio, due news e due film, TIN SOLDIER & INAPPROPRIATE BEHAVIOR

Direttamente da Deadline e ve la estrapoliamo, copia-incollandovela integralmente:

EXCLUSIVE: The starry indie film packages keep on coming in Cannes with news we can reveal that Oscar winner Jamie Foxx (Spider-Man: No Way Home), Oscar winner Robert De Niro (Joker), Scott Eastwood (The Fate of the Furious) and John Leguizamo (John Wick) are set for under-the-radar action movie Tin Soldier, which begins filming next week in Greece.

Tin Soldier tells the story of The Bokushi (Foxx), who preaches to hundreds of veterans who have been drawn to the promise of protection and purpose under him. Surrounded by his devout military-trained followers, he has built an impenetrable fortress and amassed an arsenal of weapons. After several failed infiltration attempts, the government – in the form of military operative Emmanuel Ashburn (De Niro) – recruits Nash Cavanaugh (Eastwood), an ex-special forces asset, who was once a disciple of The Bokushi. Nash agrees to use his vulnerable past and insider knowledge of the enigmatic leader to finally get revenge on the man who took everything from him, including the love of his life.

WME Independent is handling international sales in Cannes with CAA Media Finance and WME Independent co-repping North America. The project has been secretly known to buyers for a little while so there’s already good traction on deals, we hear.

Brad Furman (The Lincoln Lawyer) is directing from his script with Jess Fuerst. Unified Pictures’ Keith Kjarval (Dragged Across Concrete), Current Entertainment’s Steven Chasman (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) and Romulus Entertainment’s Brad Feinstein (Bruised) will produce. Furman and Fuerst will also produce under their Road Less Traveled Productions banner. Blue Rider’s Walter Josten is executive producer.

Producers Kjarval and Chasman said: “As longtime friends, working with Brad (Furman) to craft an inspired and clever action film is a dream come true as we have formed a family along the way. Brad and Jess (Fuerst) have written such a powerful screenplay that has allowed us to put together an amazing diverse group of actors. With such incredible talent, this is going to be a wild ride.”

“I am honored to be a part of the team behind such an ambitious, important and deeply personal work in Tin Soldier,” Furman said. “With awe-inspiring settings and set pieces built for the big screen, this is an original story about struggle, sacrifice and the power of love and acceptance. To collaborate with a cast of this caliber is beyond humbling. The individual inspiration they have brought to each role is like nothing I have seen before. This has been an exciting journey and my hope is the film is even more exciting for audiences around the world.”

Invece, da Variety, stavolta vi linkiamo e basta la notizia.

TREMORS, recensione e omaggio a FRED WARD

Stavolta, per i nostri Racconti di Cinema, vi parleremo di Tremors. Per omaggiare quella che può essere definita, senz’ombra di dubbio, assieme a Il mio nome è Remo Williams, la migliore interpretazione del compianto, ahinoi deceduto, Fred Ward (Fuga da Alcatraz, I guerrieri della palude silenziosa). Il cui triste annuncio della scomparsa, avvenuta l’8 maggio, è stata tardivamente ufficializzata soltanto lo scorso sabato, ovvero in data 13 dello stesso mese attualmente in corso.

Quindi, prima di disaminare brevemente, speriamo esaustivamente, Tremors, firmato da Ron Underwood (Pluto Nash), il quale a sua volta, per tale occasione filmò sicuramente la sua opera migliore in assoluto assieme a Scappo dalla città – La vita, l’amore e le vacche, ci pare doveroso accennare a Fred… Attore di estrema possanza fisica e contagioso carisma innato, Fred Ward, nella sua lunga carriera, costellata di prove più o meno rilevanti in pellicole spesso importanti, fra cui I protagonisti di Robert Altman, Fratelli nella notte, Padrona del suo destino, ha attraversato circa cinque decadi, dalla fine cioè degli anni settanta ad oggi, imponendosi come pregiato, primario “caratterista di razza” e volto, come si suol dire, riconoscibile immediatamente, pur non imponendosi mai totalmente a grandi livelli di notorietà e riconoscimenti principali. Anzi, specifichiamo meglio e con più chiarezza. Non assurse mai allo statuto di star ma rimase, purtroppo, parzialmente ascritto e circoscritto in un’imprecisata, però forse affascinante, area di mezzo, comunque sia risaltando perennemente per via, ripetiamo a costo di apparire pleonastici, della sua indubitabile presenza scenica di forte impatto potente. Ebbene, detto questo, torniamo dunque a Tremors del quale Ward fu co-protagonista indiscutibile con Kevin Bacon. Quest’ultimo, ovviamente, attore che non abbisogna di ulteriori approfondimenti e presentazioni per motivi alquanto ovvii. Chi, infatti, oggigiorno avrebbe da obiettare sulle sue brillantissime qualità recitative veramente fenomenali e magnetiche?

Tremors, film dell’anno 1990, curiosa e strampalata, soprattutto dinamica commistione bislacca e geniale di horror e commedia scanzonata con picchi d’azione di straordinaria fattura “artigianale” dalla classe esagerata. Opus girata relativamente a basso budget che, nel giro di brevissimo tempo, superando di gran lunga le aspettative, inizialmente modeste, ascese velocemente a cult movie amato in forma insindacabile. Vuoi anche i suoi continui passaggi televisivi ripetuti e apprezzati per cui Tremors, nei nineties, imperversò a livello catodico un po’ dappertutto. Il suo successo fu notevole e ingenerò inevitabili, ahinoi assai meno belli, seguiti più o meno apocrifi. Nessuno di questi vide però Kevin Bacon ritornare nei panni del personaggi qui, così come prossimamente vi diremo, incarnato, ma fu il nostro Fred Ward a partecipare al secondo episodio…

Trama: siamo nel desertico e brullo Nevada. Due amici affiatati, rispettivamente Valentine, detto Val, McKee (Bacon) ed Earl Bassett (Ward) sono due lavoratori-scansafatiche. Sì, avete letto benissimo e ciò può sembrare ossimorico di certo ma non lo è invece affatto. Val ed Earl, diciamo metaforicamente, sono due “incorreggibili” asini irriducibili che, alla bell’è meglio, s’arrangiano fra una goliardica bevuta e l’altra, allevando sovente in maniera imbranata il loro nutrito gregge di pecore pur essendo forse loro stessi delle smarrite pecorelle, inoltre lasciandosi andare a spinte battute ironiche, perlopiù misogine, abbastanza pecorecce e ridicolmente mascoline.

Al che, qualcosa di mostruoso improvvisamente accade in modo allucinante a svegliare i due nostri “eroi” dal torpore lor da perdigiorno leggermente cialtroni. Delle viscide e gigantesche creature, la cui provenienza rimane ignota ma probabilmente è di natura aliena, sì, extraterrestre, dalle viscere magmatiche della terra, stanno spuntando omicide, affamate di carne, anche umana, divorando famelicamente tutto e tutti in men che non si dica. Nel frattempo, la bella e grintosa ricercatrice di nome Rhonda (Finn Carter), in verità, già s’accorse, prima del sopraggiungere delle prime morti terrificanti, di qualcosa d’anomalo e gravemente orrido che stava tragicamente succedendo.

Tremors è un b movie purissimo, concettualmente parlando, divenuto poi mainstream, a livello figurato, e giustappunto in virtù del suo micidiale e fortunoso, secondo noi sacrosanto, successo planetario e ampiamente meritato. In quanto, senz’alcuna, in tal caso non necessaria, artistica pretesa arrogante, dal primo all’ultimissimo minuto della sua appassionante ora e mezza circa molto divertente e al contempo inquietante, ci tiene incollati assai godibilmente allo schermo senza concederci un sol attimo di tregua.

Avvincendoci in modo esaltante e perlaceo… Davvero superbo.

In conclusione: Vero cult inossidabile e inamovibile. Lo vidi, per la prima volta in vita mia, peraltro in prima visione tv su Canale 5 quando Enrico Mentana, a quei tempi su Mediaset, ex Fininvest, a fine telegiornale disse: – E ora Tremors, non so che cosa sia. Mah.

Idolo! Ah, la sua attrice, molto carina, potrebbe provocare tremori agli o(r)moni, ah ah.

di Stefano Falotico

IL CASO SPOTLIGHT, recensione

Ebbene, oggi vi parleremo di una bellissima pellicola relativamente recente e, a nostro avviso, bella gente, oscarizzata giustamente. Eppur, ciononostante, il film da noi preso in questione, cioè Il caso Spotlight, è da molti a tutt’oggi sottovalutato e snobbato, con troppa facilità liquidato e soprattutto archiviato nell’orrida, fin troppo abusata classificazione, improponibile, inascoltabile e illeggibile che corrisponde all’espressione, anzi, per meglio dire all’irriguardosa, oserei dire nefanda parola compitino.

Tratteremo quindi de Il caso Spotlight (in originale, soltanto Spotlight, 2015), non di certo magnificandolo o un capolavoro definendolo, in quanto ci par ineccepibile asserire tostamente altresì che non lo è affatto. Però riconoscendone al contempo l’estremo valore alto e le sue forti qualità evidenti, marcatamente vincenti. Rimarcandone ed evidenziandovi dunque i chiarissimi pregi, ripetiamo, piuttosto netti. E sfidiamo chiunque a smentirci in merito a tale affermazione nostra orgogliosamente giusta, addirittura apodittica nel sacramentarne la sua potenza e intensità assai robuste.

Forse però Il caso Spotlight venne fin troppo lusingato, potremmo dire, ed esaltato dall’intellighenzia statunitense, tant’è vero che sul sito aggregatore di medie recensorie, metacritic, riscuote a tutt’oggi pareri unanimemente altissimi, leggermente esagerati, per una valutazione complessiva del superbo, eccessivo 93% di opinioni positivamente entusiastiche.

Diretto da Tom McCarthy, regista della perla L’ospite inatteso e de La ragazza di Stillwater, da lui stesso scritto assieme Josh Singer, a partire da un soggetto che a sua volta trasse spunto e ispirazione, notevolmente attinse all’articolo inchiesta del Boston Globe che s’aggiudicò l’ambito e prestigiosissimo premio Pulitzer, Il caso Spotlight vinse l’Oscar come Best Picture dell’anno e, in modo sacrosanto, tale appena suddetta sceneggiatura, ottimamente congegnata e nel suo fluido intreccio appassionante che non lascia un attimo di tregua e avvince totalmente, inchiodandoci alla visione per tutto l’arco della durata della sua corposità equivalente a centoventisette minuti adrenalinici e, ribadiamo tostamente, incalzanti, trionfò nella categoria, giustappunto, del miglior “original screenplay”.

Per ragioni di sintesi, ne riassumeremo la trama a grandi linee, testualmente estrapolandovela da IMDb e trascrivendovela nelle righe immediatamente seguenti, opportunamente inserendovi fra parentesi i nomi degli attori suoi protagonisti e i relativi personaggi da quest’ultimi incarnati: La vera storia di come il quotidiano Boston Globe (in particolar modo del team di giornalisti, composto dal coriaceo e grintoso caporedattore Walter Robinson/Michael Keaton, soprannominato Robby, e dai suoi “adepti”-pupilli Matt Carroll/Brian d’Arcy James, Sacha Pfeiffer/Rachel McAdams & Mike Rezendes/Mark Ruffalo, alle direttive del sapido e intelligentissimo Marty Baron/Liev Schreiber, coadiuvati dal navigato e vecchia volpe Ben Bradlee Jr./John Slattery)) ha scoperto lo scandalo di molestie su minori e dell’insabbiamento del caso nell’Arcidiocesi locale, scossando l’intera Chiesa cattolica alle sue fondamenta.

Aggiungiamo noi, i nostri metaforici moschettieri della giustizia e dell’informazione più leale e coraggiosa, inevitabilmente si scontrarono contro un duro sistema apparentemente inscalfibile e difficilissimo da sconfessare. Ed è il caso di dirlo. Ma, grazie alla loro determinazione incrollabile, in virtù dell’indispensabile aiuto dell’irresistibile informatore Mitchell Garabedian, alias un maestoso Stanley Tucci, riuscirono, seppur osticamente, pian piano ad estorcere segreti inconfessabili all’ambiguo avvocato Eric Macleish/Billy Crudup. I nostri paladini della verità riuscirono nella loro impresa impossibile?

Confezione di gran classe, con musiche eccellenti di Howard Shore, per un film impegnato in puro stile anni settanta ammodernati alla concitata contemporaneità odiernamente hollywoodiana, Il caso Spotlight è assai lodabile, tipicamente imperniato e saggiamente modellato sul classico intramontabile Tutti gli uomini del presidente, traslando qui la sviluppata tematica in vesti anti-talari e/o polemicamente schierata contro un morboso, viscidamente criminoso, rigido, mostruoso ordine clericale smontato con arguzia e fine detection giornalistico-investigativa veramente prodigiosa e stoica.

Nel cast, di primissima scelta, in un parterre impeccabile in cui Mark Ruffalo e Rachel McAdams (entrambi candidati agli Oscar come migliori attori non protagonisti) si mettono in luce, svetta un Keaton in formissima e, al solito, il grande Liev Schreiber (The Manchurian Candidate, The Bleeder – La vera storia di Rocky Balboa), il quale recita con una magnifica sordina rilevantemente carismatica. All’apparenza inespressivo, come si suol dire superficialmente, invero capace di donare uno spessore psicologico veramente enorme al suo character, solamente con due tre occhiate e movimenti impercettibili della fronte, un gigante e un attore, oltre che regista (suo, infatti, Ogni cosa è illuminata) e sceneggiatore meraviglioso, troppe volte identificato soltanto come l’ex marito di Naomi Watts.

Sarebbe giunta, finalmente l’ora, diciamo noi, di ribaltare invece tale banalità disarmante. Semmai, è Naomi Watts l’ex moglie di Liev Schreiber. Lei è una bravissima interprete e una bellissima donna, certamente, ma Schreiber, ovvero il suo ex consorte, è un fenomeno che Hollywood soventemente ed erroneamente snobba in modo clamorosamente triste e preoccupante.

Liev Schreiber è superlativo sotto ogni punto di vista. Sinceramente, ci piacerebbe vederlo lavorare di più. Perché lui vale grandemente il prezzo del biglietto, obiettivamente ciò non va sindacato assolutamente. Sfidiamo chiunque a smentirci in merito.

Ho scritto merito, non marito ma Liev è emerito. Voi, un attore così, ve lo maritate? No, meritate? Ah ah.

In conclusione:

Classico polpettone da Oscar? No, semplicemente un filmone. Qui, abbiamo anche Rachel McAdams, indubbiamente una figona, un Keaton in forma strepitosa e uno dei più grandi, sottovalutati attori del mondo, cioè Liev Schreiber. Che volete di più? Una Macedonia? No, non siete Alessandro Magno, cari magnaccia, ah ah. Mannaggia e mi arrangio!

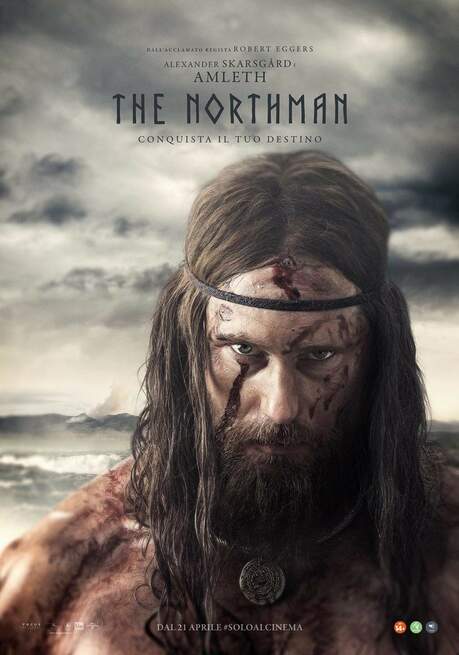

Original Cinema Quad Poster; Movie Poster; Film Poster

di Stefano Falotico

Racconti di Cinema – Cop Land di James Mangold con Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta e Robert De Niro

Sì, è il turno di Cop Land.

Ebbene, oggi il suo regista, soggettista e sceneggiatore, James Mangold, è molto apprezzato a Hollywood, tutti i produttori lo cercano, è reduce dallo straordinario Logan, e sta girando in questi giorni Ford v. Ferrari con Matt Damon e Christian Bale, preparandosi nei prossimi mesi anche a dirigere The Force da Don Winslow, scritto da David Mamet.

Dunque, un nome oramai collaudato della Settima Arte, un director imprescindibile per gli anni a venire. Sempre assolutamente da tenere d’occhio.

Ma con Cop Land, dopo il suo bell’esordio passato ingiustamente sotto silenzio, Dolly’s Restaurant con Liv Tyler e Pruitt Taylor Vince, era dunque soltanto al suo secondo film, e perciò stupisce davvero che per questa sua opera fosse riuscito ad assoldare un cast stratosferico di nomi importantissimi, degli A-listers del jet set, come si suol dire. Un parterre d’eccezione in cui, ribaldo, primeggia il protagonista Sylvester Stallone, attorniato da attori tipicamente scorsesiani, ovvero il beniamino per eccellenza di zio Marty, Robert De Niro (The Irishman), il turbolento Ray Liotta (Quei bravi ragazzi), il “maledetto” Harvey Keitel (Mean Streets, Taxi Driver, L’ultima tentazione di Cristo), il gangsteristico Frank “mafioso” Vincent (Casinò) e perfino la rediviva Cathy Moriarty (l’ammaliante Vickie di Toro scatenato), affiancati da altri nomi più o meno celebri, caratteristi o facce indimenticabili, come la ferrariana Annabella Sciorra (The Addiction – Vampiri a New York, New Rose Hotel), Peter Berg (oggi regista amatissimo), Robert Patrick (l’indistruttibile T-1000 di Terminator 2), Michael Rapaport, Noah Emmerich, Janeane Garofalo, Edie Falco (The Comedian).

A produrre Cop Land è stata la lodatissima, potente Miramax del patron Harvey Weinstein, anteriormente alla sua tramutazione nella Weinstein Company, molto prima (correva l’anno 1997) che il signor Harvey venisse travolto dall’imponente, disgraziato scandalo sessuale che gli ha fatto crollare un galattico impero finanziario, sbriciolandolo a livello di reputazione e portandolo a un fallimento epocale.

E quindi, in virtù di ciò, è altresì facilmente comprensibile che all’epoca Weinstein potesse permettersi di scegliere davvero tutti gli attori che gli andavano a genio. E, al di là del suo imperdonabile misfatto, va senza dubbio permanentemente tenuto in auge come uno dei maggiori producer, dal fiuto infallibile, della storia del Cinema. Ha scoperto e lanciato Quentin Tarantino, ad esempio, come sapete benissimo, e anche per ciò che concerne la carriera di James Mangold è indubitabile che vi sia stato il suo zampino, il suo ascendente e il suo autorevole influsso a inaugurarne il “boom”.

Cop Land è uscito a Ferragosto negli Stati Uniti, debuttando in anteprima europea con la sua première del 4 Settembre al Festival di Venezia nella sezione Fuori Concorso. E ancor piacevolmente rimembro, mentre scrivo questa recensione, quei giorni tiepidi e crepuscolari in laguna, ove assistetti dal vivo in Sala Grande, emozionato e commosso, a tale suddetta proiezione speciale, alla presenza di Stallone e Liotta. Ma questi sono i miei ricordi personali d’una tarda, malinconica estate di più di vent’anni fa. E non voglio, certo, annoiarvi con le mie sentimentali memorie cinefile…

Trama:

ci troviamo nella sonnolenta cittadina di Garrison, nel New Jersey, a pochi chilometri da New York, oltre il fiume Hudson e il suo scintillante Ponte di Brooklyn.

Qui staziona una comunità, quasi autogestita, di poliziotti newyorkesi, e vive lo sceriffo Freddy Heflin (Sylvester Stallone), un uomo menomato da un orecchio che ha sempre ambito a diventare un poliziotto vero e invece, per colpa del suo invalidante handicap, si trova costretto semplicemente a monitorare svogliatamente questo sgarrupato centro abitato, svolgendo compiti di ordinaria amministrazione, sistemando le scartoffie e allentando l’invadente noia nell’emettere multe a chi infrange i limiti di velocità. Un’esistenza monotona, di piatta, barbosissima routine quotidiana.

In una notte languida e apparentemente cheta, però, accade qualcosa di losco. Il nipote del capo della polizia Ray Donlan (Harvey Keitel), Murray Babitch (Michael Rapaport) viene dato ufficialmente per morto. Questa almeno è ciò che tostamente asserisce Dolan agl’inquirenti, il quale in tutta fermezza persuasiva riferisce loro d’aver visto coi propri occhi il ragazzo suicidarsi, gettandosi giù dal ponte George Washington.

Il Tenente Moe Tilden (Robert De Niro), invece, non è affatto convinto di questa versione e vuole vederci chiaro. Così, provoca ripetutamente lo sceriffo Heflin affinché quest’ultimo possa svegliarsi dal torpore che gli sta annebbiando e obnubilando la logorata lucidità mentale e si possa mettere quanto prima sulle tracce della verità, sgominando i colpevoli. Facendo piazza pulita della corruzione e del marcio che, da tempo immemorabile, stagnante e appiccicoso, serpeggia a Garrison.

Per una resa dei conti spietata.

Perché, come recita la tagline della locandina e la frase promozionale del film, No One Is Above The Law.

Ovviamente, dopo Rocky e Rambo, Cop Land è il miglior film “di” Stallone (ingrassato appositamente svariati chili) e la sua prova è egregia. Fa decisamente centro nei panni del perdente disilluso Heflin, sordo da un orecchio, imperituro fan di Springsteen e pateticamente innamorato dell’irraggiungibile Liz (Sciorra). Che ascolta, abbracciato a lei, la melanconica, struggente ballata vespertina del Boss, Drive All Night. E poi, dopo l’ennesimo, vilissimo affronto, ritrova d’improvviso la grinta sua smarrita, imbracciando il fucile e dirigendosi, alle prime luci fioche dell’alba, a casa dei cattivi, come in un western contemporaneo d’abbagliante suggestione tonante.

Mereghetti, nel suo Dizionario dei film, sostiene che, seppur coeso e molto riuscito, il film ha parecchi cedimenti nel finale. No, il finale dinamitardo e al contempo pacato nella sua voluta lentezza, come appena detto, è perfettamente in linea con questa storia agrodolce di caduta e redenzione, e il film regge benissimo le sue quasi due ore di durata, grazie a un approfondimento psicologico dei personaggi tutt’altro che superficiale e indifferente.

Ove Mangold, con sobrio gusto delle atmosfere periferiche di strada, sa usare i giusti toni decadentistici, incollandosi in segno d’adorazione sull’arrugginito, stanco corpaccione di Stallone e immortalando ogni espressività sfumata dei suoi occhi esangui e svigoriti, tramortiti da troppe delusioni invincibili, con calorosa, empatica, compenetrante armonia sibillina. Sin a illuminare corposamente ogni fotogramma, cadenzandolo nella cupa, mortifera e romanticamente glaciale fotografia di Eric Alan Edwards.

Siamo dalle parti del capolavoro.

di Stefano Falotico

L’ULTIMO SPETTACOLO, recensione

Cosa si può dire di un film così? Non è un capolavoro? Come no. E non confondete Ben Johnson con Carl Lewis, ah ah.

Ebbene, in occasione della pregiata, imperdibile uscita per la prima volta in assoluto in Blu-ray 4K de L’ultimo spettacolo (The Last Picture Show), cinematografica perla insuperata del compianto Peter Bogdanovich, vi parliamo, giustappunto di quest’opus mai dimenticata e forse mai davvero abbastanza, giustamente glorificata. Forse invero sopravvalutata e datata, insomma superata? Chissà. La buttiamo, come si suol dire, là…, anzi qui così. Siamo provocatori in maniera inappropriata o semplicemente, in tale sede, proveremo a esplicare brevemente le varie ragioni per cui questo film viene considerato un capolavoro. A ragion veduta? O, giustappunto, in maniera erronea?

Insomma, a distanza di oltre cinquant’anni dalla sua uscita ufficiale nelle sale, essendo L’ultimo spettacolo una pellicola del ‘71, dopo essere stata, fin dapprincipio, celebrata per l’appunto come una magnifica opera rivoluzionaria e d’avanguardia, tale effettivamente è indubitabilmente, oppure, nel corso del tempo, ha perso inevitabilmente molto del suo smalto, della sua vena corrosiva e della sua carica e forza ammalianti?

Secondo il discutibile, fazioso ma comunque valente dizionario dei film Mereghetti, estraendovi parzialmente quanto lui entusiasticamente ne scrisse in merito, gustiamoci le sue parole pertinenti per tale film da lui spese in modo forse troppo magnificante:

«Nel 1951, ad Anarene, una cittadina texana ai confini del deserto, si intrecciano i sogni e le avventure sentimentali di Sonny (Timothy Bottoms) e Duane (Jeff Bridges), due giovani alle soglie della maturità: il primo avrà un’avventura con una moglie insoddisfatta (Cloris Leachman), il secondo non riuscirà a concretizzare la sua relazione con una giovane borghese (Cybill Shepherd) e alla fine Sonny deciderà di partire per la Corea il giorno successivo alla chiusura dell’unico cinema della città che ha proiettato come ultima pellicola Il fiume rosso di Hawks…

Lancia uno sguardo notevole e amaro su una provincia scomparsa e sulla perdita dell’innocenza di una generazione che non ha più nemmeno la possibilità di credere nei suoi pionieri…».

Mereghetti sbaglia clamorosamente, va detto. Non nella sua valutazione ma nel confondere Sonny con Duane. È Duane/Bridges, invero, che parte per la Corea. Film indubbiamente dai chiarissimi pregi, L’ultimo spettacolo, però, risente del trascorrere del tempo e, rivisto oggi, come sopra accennatovi, va ancora valutato come intoccabile capolavoro rinomato oppure è un po’, giustappunto, invecchiato? Dal romanzo di Larry McMurtry, sceneggiato da quest’ultimo assieme a Bogdanovich stesso, girato in B/N su consiglio del geniale Orson Welles, su fotografia magistrale e chiaroscurale, stupenda, onirica e molto d’atmosfera di Robert Surtees, L’ultimo spettacolo possiamo sicuramente annoverarlo come un esordio registico mastodontico e di rilevante importanza abissale (Bogdanovich, primo regista a provenire, fra l’altro, dalla Critica, dettaglio e curiosità non trascurabili), insomma, insindacabilmente ritenerlo opera capitale, incorniciata indelebilmente e in modo inscalfibile alla Settima Arte più eterna ed eterea? Fra le altre presenze notevoli del cast, Ellen Burstyn, Randy Quaid e Ben Johnson (eccezionale e premiato con l’Oscar). Sì, ci è piaciuto porvi interrogativi leggermente provocatori ma L’ultimo spettacolo è un capolavoro e, a distanza di tantissimi anni, mantiene intatta la sua encomiabile bellezza invariata. Esordio attoriale per la Shepherd, ancora acerba ed ex compagna di Bogdanovich. L’ultimo spettacolo è un film irripetibile, un ritratto generazionale improntato sull’amarezza, sul tempo perduto e la disillusione, una perlacea e indimenticabile radiografia di un’America scomparsa, estintasi o forse mai davvero esistita alla continua, utopica ricerca vana di sogni irrealizzabili, firmata da un Bogdanovich ispirato come non mai che, tre decadi dopo, ne avrebbe realizzato uno scialbo sequel forzato e manierato, vale a dire Texasville. Un Bogdanovich mai più ripetutosi a tali livelli.

di Stefano Falotico

KILLER ELITE, recensione

Ebbene oggi, per il nostro consueto e importante appuntamento coi Racconti di Cinema, vi parleremo brevemente, ma speriamo esaustivamente, di Killer Elite, pellicola action, a nostro avviso, estremamente ben riuscita ed efficace, appassionante e, come si suol dire, robusta e avvincente. Ahinoi, purtroppo, passata alquanto inosservata ai tempi della sua uscita nelle sale, avvenuta esattamente nel 2011 e, in Italia, distribuita da Medusa.

Killer Elite, film della consistente durata di due ore circa, più precisamente 116’ inclusi i titoli di coda, ovviamente, incassò discretamente e ricevette generalmente anche discrete, sebbene non ottime, valutazioni critiche. Ma rimane, a tutt’oggi, un oggetto cinematografico assai strano e non ben identificato. Adrenalinico impasto di azione virulenta e macha, esempio perfetto di Cinema muscolare ricolmo di scene ad alto tasso spettacolare magistralmente congegnate, montate e soprattutto dirette dall’esordiente e misconosciuto Gary McKendry. E, arrivati a questo punto, su tale nome registico, ci soffermiamo nell’esporvi sorprendentemente e senza dubbio stupiti lo strambo fatto secondo cui, ribadiamo, malgrado Killer Elite non sia stato giudicato affatto in modo disprezzabile e, aggiungiamo, nonostante la presenza nel cast di tre nomi attoriali famosi a livello mondiale, ovvero Jason Statham, Clive Owen e specialmente un Robert De Niro in forma smagliante, rappresenta inspiegabilmente la prima e unica regia di McKendry. Da allora scomparso nel nulla…

Ciò ci lascia allibiti e pensierosi. Diciamo perplessi. Il film in questione è sceneggiato da Matt Sheering a partire da un interessante e dunque sviluppato, tradotto per il grande schermo, soggetto del britannico poeta e scrittore Ranulph Fiennes (ovviamente da non confondere col celeberrimo attore Ralph Fiennes), autore a sua volta della novella intitolata Feather Men/Gli uomini Piuma, romanzo che, una volta uscito il film suddetto, giustappunto è stato identicamente ridistribuito nelle librerie con l’omonimo titolo Killer Elite. Perlomeno, per quanto concerne il paperback in inglese, acquistabile su Amazon, in quanto il romanzo, per il nostro Paese, è attualmente ancora inesistente. A grandi linee, senza farvi spoiler per non sciuparvi la visione, eccone la trama…

L’atletico e dinamico, anche dinamitardo Danny (Jason Statham) è in missione speciale assieme al suo fido ed eterno mentore di nome Hunter (Robert De Niro). Durante una sparatoria furibonda, uccide in maniera accidentale un bambino. Distrutto dal senso di colpa, si ritira a vita privata, convivendo tranquillamente assieme alla sua compagna, la bellissima e sensuale Anne (Yvonne Strahovski). Hunter, nel frattempo, è stato catturato e fatto prigioniero da uno sceicco arabo malintenzionato. Cosicché, giocoforza, Danny è costretto a ritornare, sebbene malvolentieri, in azione per liberare il suo amico inseparabile per sacrosanto debito di riconoscenza. Intanto, spunta la sinistra figura di Spike (Clive Owen), un doppiogiochista pericoloso che agisce per conto di qualche potente e influente forza speciale a capo non soltanto di un’organizzazione spionistica, bensì grande burattinaia di un gioco complottistico che trascende la legalità e tradisce con arbitraria “liceità” la sua stessa identità.

Secco, con uno strepitoso incipit furente, film scattante e pieno di battute argute e taglienti, ben fotografato da Simon Duggan, perfettamente montato da John Gilbert e superbamente musicato dal duo formato da Reinhold Hell & Johnny Klimek, Killer Elite si lascia vedere con piacere e le sue quasi due ore di durata scorrono che è una bellezza. Sorretto dalla prova recitativa del trio delle meraviglie, Statham-Owen-De Niro (quest’ultimo, già all’epoca âgée ma ancora in grado di fornirci un paio di assoli-combattimenti perfino molto credibili), illuminato dalla beltà fisica e scenica della magnifica Strahovski e, avvalendosi di facce di contorno gustosamente scelte (Ben Mendelsohn e Dominic Purcell su tutti), Killer Elite assolve completamente, senza pretese artistiche, in tal caso superflue e velleitarie, al semplice compito d’intrattenerci totalmente. Riuscendovi appieno. Da non confondere col Killer Elite del ‘75 di Sam Peckinpah (Il mucchio selvaggio).

Non è Peckinpah ma non è per niente da buttare via. Poi, Yvonne è bella come la Sciò. Oh oh!

di Stefano Falotico

FAIR GAME – Caccia alla spia, recensione

Ebbene, dopo aver recentemente disaminato la notevole, inquietante e affascinante pellicola The Assassination con Sean Penn & Naomi Watts, stavolta per i nostri Racconti di Cinema, abbiamo optato per un altro film dalle ampie qualità, avente per protagonisti la coppia, a livello professionale, appena suddetta. Duo già presente, peraltro e come da noi sottolineato, in 21 grammi.

La pellicola da noi qui presa in analisi è Fair Game – Caccia alla spia, thriller spionistico, così come suggeritoci palesemente dal pertinente sottotitolo italiano affibbiatogli, del 2010 e diretta dal valente e proficuo Doug Liman, regista di The Bourne Identity e soprattutto dell’acclamato Edge of Tomorrow – Senza domani con Tom Cruise.

Opus interessante, ben accolta dalla Critica, forse non perfetta, dunque non impeccabile, tantomeno eccelsa e non priva di alcune grossolanità e sbavature madornali, Fair Game è comunque importante e, trattandosi di una pellicola che affronta una tematica complessa, perfino scabrosa, trattandola (perdonateci la voluta ripetizione) con piglio potente, orchestrata soventemente con magistrale puntigliosità apprezzabile, si lascia gustare volentieri e sa intrattenerci, al contempo perturbarci e addirittura, spesso, ipnotizzarci per merito, in particolar modo, delle superbe prove attoriali dei succitati Penn-Watts. Qui in grande spolvero e inappuntabili.

Film della durata, corposa e adrenalinica, al cardiopalma e tesissima di circa due ore (precisamente centootto minuti netti), Fair Game, egregiamente, con garbo e raffinata meticolosità descrittiva, specie nella calibrata caratterizzazione dei personaggi cesellati con accuratezza sofisticata, sceneggiato dall’accoppiata Jez e John-Henry Butterworth, i quali si sono ispirati a una storia vera accaduta nel 2003 all’ex agente segreto di nome Valerie Plame, concernente il cosiddetto CIA gate a partire dal libro di memorie scritto da quest’ultima, è molto lento nella sua parte iniziale ed eccone la trama. Qui da noi espressavi a grandi linee per non sciuparvi, come al solito, le forti sorprese nelle quali, nel caso in cui tale film non abbiate mai visto, incorrerete in maniera, speriamo, piacevole e altresì scioccante.

Senza sottilizzare troppo e senza superflue rivelazioni, vi traiamo e “alleghiamo ivi la testuale sinossi da IMDb, azzeccatamente concisa:

L’agente della CIA Valerie Plame (Watts) scopre che la sua identità è trapelata dal governo come ricompensa per un articolo scritto da suo marito (Joe Wilson/Sean Penn) criticando l’amministrazione Bush.

Fotografato dallo stesso Liman, con un cast variegato in cui sono da annoverare le presenze di Noah Emmerich, Ty Burrell, Jessica Hecht, Norbert Leo Butz, Tom McCarthy, Michael Kelly, David Andrews, Tim Griffin, Bruce McGilll, Brooke Smith e Sam Shepard, Fair Game è farraginoso e frequentemente pare essere incentrato, più che su questa torbida storia di complotti e doppi giochi, sull’affascinante capigliatura e bellezza scenica d’una Watts biondissima e sensuale e d’uno Sean Penn a volte improbabile come ambasciatore-intellettuale con pettinatura ribelle, ciuffo sbarazzino e tatuaggio da galeotto, bravo come già sottolineatovi ma a sua volta maggiormente preoccupato forse di apparire carismaticamente intrigante piuttosto che credibile per la sua parte.

Detto ciò, dopo una prima mezz’ora macchinosa, il film prende poi quota anche se la narrazione è troppo spezzettata e la vicenda non poco ingarbugliata.

In conclusione: Il film inizia con una Watts bella da morire e con uno Sean Penn con look da figo del parrucchiere migliore. Non è un film per parrucconi e per chi non crede ai complotti e agli imbrogli ma, nonostante la Watts topa e un Penn al top(o), affascina ma è anche una chiavata, no, chiavica dal ritmo più moscio di quello di un novantenne con Naomi.

di Stefano Falotico

THE ASSASSINATION, recensione

Ebbene oggi, per i nostri Racconti di Cinema, vi parleremo di una perla, ahinoi, dai più dimenticata, ovvero il bellissimo e sottovalutato The Assassination (The Assassination of Richard Nixon).

The Assassination, opus egregia, presentata al 57° Festival di Cannes nella pregiata sezione collaterale, fuori Concorso quindi, Un Certain Regard.

Opera indipendente del 2004, diretta da Niels Mueller. Regista classe ‘61 che esordì, per un lungometraggio, con questo suo The Assassination, avvalendosi peraltro sorprendentemente delle presenze di due nomi hollywoodiani d’altissima rilevanza, Sean Penn & Naomi Watts, cioè due attori altisonanti e conosciuti giustamente a livello internazionale. Ma il fatto scioccante è il seguente enunciatovi. Malgrado l’ottimo successo di critica ricevuto per questa sua pellicola che, a tutt’oggi, su metacritic.com, può vantare una lusinghiera media recensoria del più che soddisfacente 63% di opinioni largamente favorevoli, Mueller è praticamente scomparso. Anzi, per meglio dire, da allora in poi, ha diretto soltanto un cortometraggio intitolato Wasser lassen e un film pressoché sconosciuto e mai arrivato in Italia, ovvero il quasi ignoto Small Town Wisconsin.

Incredibile e alquanto assurdo, inspiegabile, non credete? Ora, per dovere di cronaca e giustezza argomentativa, dobbiamo anche chiarire un aspetto importante. All’epoca, l’unico attore veramente famoso e già conclamato globalmente era solamente Sean Penn. Naomi Watts, infatti, adesso celeberrima, stava soltanto in quegli anni salendo di carriera e scalando, sebbene assai repentinamente e a passi giganteschi, la montagna attoriale del successo qualitativo e al contempo divistico, per agguantarne la vetta odierna oramai incontestabile e inscalfibile. Come tutti noi sappiamo, il film che la impose veramente all’attenzione del grande pubblico fu Mulholland Drive del 2002. Annus per lei mirabilis. Mulholland Drive, uno dei grandi capolavori amatissimi di David Lynch, A cui, nel giro per l’appunto d’una manciata d’anni imprendibili, potremmo dire persino per lei fenomenali, seguirono immediatamente due altri film imprescindibili che la consacrarono e per cui ascese vertiginosamente nell’empireo delle dive statunitensi più ricercate del nuovo millennio, cioè The Ring di Gore Verbinski (remake notevole e a stelle e strisce del cult movie di Hideo Nakata) e 21 grammi di Alejandro González Iñárritu sempre con Sean Penn più l’aggiunta di Benicio Del Toro.

Successivamente, Penn & la Watts avrebbero girato l’interessante Fair Game – Caccia alla spia di Doug Liman.

Ma ora torniamo a The Assassination. Da non confondere con l’omonimo (tranne per l’assente articolo determinativo) film con Charles Bronson del 1987. Film quest’ultimo che, negli anni novanta, veniva spesso proposto sulle reti Mediaset, pubblicizzato a non finire in un insensato modo che, col senno di poi, c’appare onestamente irrazionale e giustificabile solo a livello di logiche promozionali legate probabilmente ad accordi commerciali. In quanto, tale succitato film con Bronson è strepitosamente osceno, trash e francamente inguardabile.

A differenza, giustappunto, del film invece da noi qui preso in questione ed analisi.

Come detto, estremamente affascinante per non dire stupendo, altresì non poco inquietante. Malgrado a molti, ai tempi della sua uscita, suscitò non poco fastidio. Un film quindi scabroso e controverso.

Questa la trama di The Assassination. Da noi sintetizzata per brevità logistica e soprattutto per non sciuparvi, d’ingiusti e ingiustificati spoiler superflui e non necessari, le grandi sorprese riservateci durante la sua durata (di novantacinque minuti al cardiopalma e molto emotivamente compatti, coinvolgenti sin allo spasmo) se, eventualmente, questo film non avete ancora mai visto…

Siamo negli States, nell’anno 1974. Samuel J. Bicke (uno Sean Penn sbalorditivo) è un uomo d’affari molto indaffarato soprattutto coi suoi casini esistenziali. E allora si dà tragicamente all’esistenzialismo? No, ha da poco divorziato con la moglie Marie Andersen (Naomi Watts), ha recentemente perso il suo lavoro ma ne rimedia altri, uno dietro l’altro, peraltro. Ma non riesce a mantenerne uno che sia uno. Anzi, per correttezza, qui dobbiamo necessariamente porvi una rivelazione. Un lavoro, del quale inizialmente pare vantarsi, più che altro per nascondere le sue insicurezze, Bicke ce l’ha. Ovvero quello del venditore ambulante, assunto da un ricco imprenditore che crede in lui ma… Sempre più travolto dal precipitare della sua situazione, giustappunto, stavolta, sì, esistenziale, non in senso filosofico, bensì prettamente riguardante la sua pericolante esistenza e vita allarmante in caduta libera e totalmente alla deriva, decide di optare, di extrema ratio funesta, per una decisione drastica, anzi omicida e metaforicamente suicida. Vale a dire ammazzare il presidente degli Stati Uniti allora in carica, ovvero Richard Nixon? Forse…

Poiché anche il suo ultimo sogno rimastogli, del tutto utopico, cioè mettere su un’attività col suo amico, il meccanico Bonny (Don Cheadle), va decisamente a farsi fottere. Tutto, nella vita di Bicke, sta andando in malora, cosicché progressivamente ed esponenzialmente cresce a dismisura, incontenibilmente e gravemente, il suo malumore in forma direttamente proporzionale al suo precario… stato mentale assai labile.

Scritto da Kevin Kennedy assieme allo stesso Mueller, The Assassination, prodotto da nientepopodimeno che Leonardo DiCaprio, Alexander Payne, Alfonso Cuarón e dal suo stesso direttore della fotografia, il tre volte premio Oscar Emmanuel Lubezki (Gravity), è un dramma molto intenso che si rifà apertamente a Taxi Driver (Bicke al posto di Bickle/De Niro), emulando, talvolta in modo artefatto, ciò va ammesso, le atmosfere di paranoia di quegli anni tesi pre-Watergate. Però riuscendo a perturbarci non poco per via della sentita prova d’uno Sean Penn ispirato come non mai e in virtù del suo impianto intellettualmente onesto. Ché ci presenta una storia fatalmente scioccante in modo partecipe e al contempo freddamente distaccato. Così come il mondo americano qui descrittoci, indifferente e insensibile dinanzi al prossimo suo. Che sia un ex marito o un amico che forse non era neppure così irrinunciabile. Tutto scorre, le paranoie del personaggio di Penn aumentano mentre il cinico e abietto mondo procede come se nulla fosse… stato. Perché, in fondo, questa è la morale del film, il sistema è marcio e malato ma sei fuori dai giochi se non accetti la mostruosa e tristissima regola di base per cui le regole della partita della vita devi accettarle sin dapprincipio, altrimenti prima o poi sarai spacciato e per sempre finito, oltre che dimenticato o eternamente condannato a un’orribile, sbagliata e distorsiva, brutta nomea appiccicatati e sparsa sulla bocca degli altri, a loro volta perfetti sconosciuti e anonimi, rassegnati passeggeri del viaggio ineluttabile…

Forse, sarai solo ricordato per essere stato tu stesso un mostro, cioè un uomo fin troppo normale, trasformatosi e poi crollato miseramente dinanzi alla crudeltà dei rapporti interpersonali e della verità d’un sistema che è indubbiamente sporco e corrotto ma quasi a tutti va bene così com’è e a cui, volenti o nolenti, soggiacciono, tacendo e addirittura lasciandoselo piacere passivamente. In quanto, ripetiamo, ribellarsi singolarmente serve soltanto ad avviarsi verso la morte più angosciante e terribile. A nessuno, infatti, importa se fosti un uomo giusto, fosti solo uno che non c’è più. Amen.

Nella piccolissima ma centrale parte del fratello Julius di Bicke/Penn, Michael Wincott (Il corvo, Disastro a Hollywood).

Wikipedia sbaglia, sostiene che il nome del personaggio incarnato da Penn si chiami Byck e non Bicke.

Invero, trattasi di errore veniale. Difatti, il film s’ispira al realmente esistito Samuel Byck, qui “romanzato” e mutuato in Bicke.

di Stefano Falotico

Ebbene, abbiamo ripescato dalla memoria un film molto affascinante, sebbene controverso e, ai tempi della sua uscita nelle sale, avvenuta nel 2004, snobbato, cioè The Libertine.

Ebbene, abbiamo ripescato dalla memoria un film molto affascinante, sebbene controverso e, ai tempi della sua uscita nelle sale, avvenuta nel 2004, snobbato, cioè The Libertine.