THIS MUST BE THE PLACE, recensione

Questo è un grande film. Sono di parte. Mi piace Sorrentino e mi piace Sean Penn. Anche se sono eterosessuale e non sono una pop star come la Ciccone, ovvero MADONNA! Siamo vicini al capolavoro. Se non mi siete concordi, prendete un Concorde e involatevi in un campo statunitense a coltivare le cicorie. Scorie!

Ebbene, in concomitanza con l’uscita nelle sale italiane dell’ultima opus di Paolo Sorrentino, ovvero È stata la mano di Dio, in arrivo su Netflix in data 15 dicembre imminente, ci pare questa l’occasione migliore, giusta e pertinente per andare a ripescare una delle pellicole, giustappunto, firmate dal nostro premio Oscar per La grande bellezza, più affascinanti e forse controverse della sua già assai brillante filmografia imponente e fortemente, indiscutibilmente autoriale, cioè This Must Be the Place. This Must Be the Place è una pellicola della corposa ma fluida, assai scorrevole durata di due ore nette, minuto più minuto meno, distribuita dalla Medusa Film esattamente una decade fa, quindi nel 2011.

Accolta favorevolmente dalla Critica e molto amata dal pubblico, This Must Be the Place rappresenta, in ordine cronologico, la quarta opera di Sorrentino, arrivata precisamente due anni prima rispetto all’oscarizzato e succitato film La grande bellezza, direttamente dopo il suo sfolgorante esordio L’uomo in più (2001), Le conseguenze dell’amore (2004), L’amico di famiglia (2006) e l’acclamato Il divo (2008). Quest’ultimo presentato al Festival di Cannes quando a presiederne la giuria fu nientepopodimeno che Sean Penn. Il quale, assieme agli altri membri giurati, durante tale edizione della cannense kermesse, decretò la vittoria della Palma d’oro, assegnandola a La classe (Entre les murs), firmato da Laurent Cantet. Forse altresì, omaggiandolo con il Jury Prize, ebbe modo di approfondire la conoscenza, dietro le quinte, di Sorrentino, visionando inoltre e per l’appunto premiando Il divo e, così come da lui stesso successivamente dichiarato, apprezzandolo parecchio. Infatti, neanche a farlo apposta, fu Sean Penn il protagonista di This Must Be the Place. Il quale, di buon grado, in seguito alla proiezione de Il divo e alla conseguente sua ammirazione in merito, desumiamo facilmente che si persuase maggiormente di lavorare col nostro Sorrentino. Che, a sua volta e per la prima volta nella sua carriera, diresse un internazionale divo d’oltreoceano con esiti lusinghieri e decisamente soddisfacenti. Avendogli, difatti, impartito una direzione attoriale, così come prossimamente sottolineeremo, veramente degna di nota e non lasciandosi nient’affatto intimidire dalla forza carismatica di un attore difficile e rilevante a livello mondiale qual è Sean Penn. Famoso, peraltro, per i suoi frequenti scontri sul set con vari registi con cui collaborò. Celebri, infatti, i suoi litigi avvenuti con Woody Allen e Oliver Stone.

This Must Be the Place, co-scritto da Sorrentino insieme a Umberto Contarello a partire da un soggetto personale dello stesso Sorrentino, fu anch’esso presentato, alla pari de Il divo, in Concorso al festival di Cannes. Non vincendo però nessun premio ma, allo stesso tempo e come sopra detto, ricevendo comunque ottime critiche e aggiudicandosi ben sei David di Donatello. Fra cui quello per la Regia e quello andato alla canzone If It Falls, It Falls a cura di David Byrne & Will Oldham. E, a proposito di Byrne, This Must Be the Place (Native Melody) è anche il titolo omonimo d’una canzone del celeberrimo suo gruppo musicale, gli oramai scioltisi Talking Heads.

Trama: lo strampalato, buffo e creaturale Cheyenne (Penn), un tempo fu una rockstar glam di buon successo. Oggi, invece, è un “pagliaccio” di mezz’età che ancora pateticamente si trucca come se stesse ancora sul palco delle sue ex esibizioni canore. Vivacchiando alla giornata, vivendo privatamente con l’altrettanto stramba e lunatica, sebbene, rispetto a lui, ben più normalizzata, Jane (Frances McDormand). Cheyenne spende pigramente le sue giornate, spesso abuliche e malinconiche, passeggiando con una giovanissima sua amica di nome Mary (Eve Hewson). Che lui spera di salvare dal pessimismo esistenziale e dalla sua prematura indole nichilistica. Romantica, sì, però forse già troppo disillusa della vita in modo triste. Nel frattempo, gli giunge notizia che suo padre, molto anziano, sta morendo. Il padre risiede a New York, cosicché Cheyenne decide immantinente di mettersi in viaggio per andar a trovarlo. Purtroppo, si accorgerà presto, scioccato e atterrito, che suo padre è già defunto.

Scoprendo, per di più, che il padre si diede anima e corpo alla ricerca d’un terribile ex ufficiale nazista che, ai tempi della sua prigionia nei campi di concentramento, l’umiliò e perennemente angariò, tormentandolo oltremodo e in modo disumano e vile. Cheyenne si vendicherà dell’umiliazione orribile commessa a suo padre, vittima della fiera delle atrocità più imperdonabili e aberranti?

Bella fotografia di Luca Bigazzi, un cast eterogeneo ove, oltre ai menzionativi Sean Penn, in forma strepitosa, e la solita eccellente McDormand, fa la sua porca figura il compianto Harry Dean Stanton, in un cammeo al bacio, nei panni dell’inventore del trolley, Robert Plath, e si fanno notare le presenze di Shea Whigham (Joker, True Detective), Judd Hirsch, Kerry Condon e della sublime Olwen Fouéré.

Oltre, naturalmente, all’apparizione dello stesso David Byrne.

Colorato, fantasioso, inquietante, magistrale, This Must Be the Place mescola, con garbo e delicata levità amabile, alla pura poesia incantevole e alla magnetica potenza scenica d’un superbo Sean Penn anche in versione anomala da uomo purissimo, una messa in scena di finissima scuola cineastica veramente ragguardevole.

Ha qualche difetto, a volte infatti pecca di alcune ridondanze stilistiche non necessarie e, lungo i suoi centoventi minuti, si perde in pause ed estetizzanti parentesi digressive che, se non sbriciolano né intaccano la sua ipnotica e ammaliante compattezza visivo-diegetica, in più punti, comunque gli fan perdere sensibilmente quota visibilmente.

Riprendendosi, però in modo fiammeggiante, in un finale altamente emozionale e commovente, da pelle d’oca e stupefacente.

di Stefano Falotico

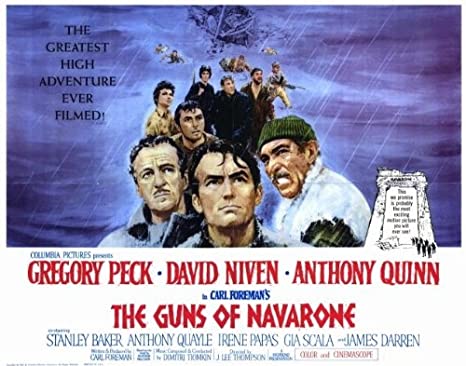

I CANNONI DI NAVARONE, recensione

Ebbene, oggi recensiamo, in occasione della sua pregiata uscita in 4K Blu-ray, un grande classico intramontabile della cinematografia mondiale, ovvero l’indiscutibile I cannoni di Navarone (The Guns of Navarone). I cannoni di Navarone, film del 1961 della robustissima e mai noiosa durata di due ore e trentotto minuti, scanditi da un perenne, adrenalinico pathos spettacolare e compattamente diretto magistralmente dal compianto J. Lee Thompson, nato all’anagrafe come John e spesso accreditato, anche nei dizionari, come Jack. Che, con questo suo instant classic, nient’affatto datato malgrado dalla sua uscita siano trascorse ben sei decadi esatte, raggiunse un vertiginoso successo di pubblico pressoché inaspettato. Poiché, come attentamente osservato da molti, I cannoni di Navarone fu e rimane uno di quei pochi film ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale che ottenne largo successo immediato, ricevendo altresì gli unanimi plausi d’una Critica che lo elogiò in maniera entusiastica. Strano, nevvero? Soprattutto considerando che, perlomeno in quel periodo, precisamente a ridosso della fine del succitato conflitto bellico, ci pare molto strano che la gente, a eccezion fatta per l’appunto nei riguardi di questo film, non fosse interessata a pellicole incentrate su tale periodo storico che coinvolse direttamente, in primis, gli Stati Uniti.

Tornando invece al suo regista, J. Lee Thompson, nacque a Bristol in Inghilterra e forse, permetteteci di pensare quanto vi stiamo subitaneamente per dire, dovette tifare molto per il combattivo suo connazionale stagista Winston Churchill.

Lee Thompson, un regista assolutamente da riscoprire quanto prima, peraltro director, prima e dopo tale suo stupendo I cannoni di Navarone, di molte pellicole girate assieme a uno dei suoi attori preferiti, cioè Gregory Peck. Col quale girò, infatti, il notevole Il promontorio della paura che ispirò l’altrettanto soddisfacente remake Cape Fear di Martin Scorsese, L’adultero, La lunga ombra gialla…

Instaurando col premio Oscar per Il buio oltre la siepe, Gregory Peck, giustappunto, un fruttifero sodalizio artistico davvero rilevante e ispirato.

Peck, il quale è, neanche a farlo apposta, uno dei protagonisti di tale titanico I cannoni di Navarone. Tratto dal romanzo omonimo di Alistair MacLean, adattato per l’occasione dallo sceneggiatore Carl Foreman (written for the screen by). L’autore di opere altrettanto memorabile come Il ponte sul fiume Kwai e Mezzogiorno di fuoco.

Messo in scena, come detto, con ferrea mano registica.

Trama: siamo nell’isola greca di Keros. Quattro coraggiosi, partigiani commilitoni, nell’ordine i capitani Keith Mallory (Peck) e il caporale John Anthony Miller (David Niven), il colonnello Andrea Stavros (Anthony Quinn) e il maggiore Roy Franklin (Anthony Quayle), formano insieme a un paio di soldati un commando e si lanciano onorevolmente in una missione intrepida e spericolata. Vale a dire annientare e distruggere dei micidiali cannoni ubicati all’interno della germanica fortezza di Navarone, massiccio fortilizio a sua volta strategicamente celato in una scogliera granitica e apparentemente inscalfibile.

Ce la faranno?

I cannoni di Navarone vinse solo un Oscar, andato agli effetti speciali, sulle sette pregevoli candidature fra cui Miglior Film e Migliore Regia.

E, sebbene abbia indubbiamente perso un po’ del suo smalto negli anni, a dispetto d’un suo impianto, così come giustamente sottolineato dal dizionario dei film Morandini, un po’ filosofeggiante e retorico, rimane un imprescindibile film avvincente che tiene incollati alla sua visione dal primo all’ultimo minuto. Coinvolgendoci non soltanto in senso epico e avventuroso, bensì intrattenendoci grandemente in virtù di ficcanti dialoghi d’impatto pregni di sicura, emotiva presa.

Nel cast, la mitica Irene Papas (Il mandolino del capitano Corelli).

di Stefano Falotico

IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO – Recensione

Ebbene, in occasione della sua pregiatissima uscita del Blu-ray 4K, vi parliamo di uno dei massimi spaghetti western della storia del Cinema, ovvero Il buono, il brutto, il cattivo. Firmato dal grande Sergio Leone (Per un pugno di dollari) al quale è stata dedicata, peraltro, la recentissima, strepitosa e imperdibile edizione in cofanetto della sua epocale trilogia del dollaro.

Film del ‘66, come sopra appena dettovi, Il buono, il brutto, il cattivo viene, in maniera generalista, ascritto al cosiddetto spaghetti western per pura convenzione dizionaristica. Sebbene sia un’opus capitale che supera ogni possibile confinamento e classificazione, giustappunto, archivistica, facile e banale.

Ora, attenzione. A proposito di dizionari e catalogazioni, il titolo per il mercato internazionale di questa mastodontica pellicola di Sergio Leone, nella sua versione estesa di 178 minuti netti, dunque vicinissima alle 3h, è The Good, The Bad and the Ugly. Letterale traduzione che rispecchia fedelmente il titolo Il buono, il brutto, il cattivo, con l’aggiunta, in inglese, della e di congiunzione. Malgrado, da più parti, anche qui da noi in Italia, spesso compaia e sia annoverato come Il buono, il brutto e il cattivo.

Specificato e chiarito necessariamente ciò, robustamente finanziato dal compianto Alberto Grimaldi, ahinoi, purtroppo deceduto lo scorso 23 Gennaio dell’anno attualmente corrente, produttore storico di alcune opere di Federico Fellini (Il Casanova), di Pier Paolo Pasolini (Il Decameron & I racconti di Canterbury), di Bernardo Bertolucci (Ultimo tango a Parigi & Novecento) e del titanico, colossale ed epico Gangs of New York di Martin Scorsese, Il buono, il brutto, il cattivo fu uno dei suoi primi traguardi produttivi assai rilevanti in termini di cospicuo budget impiegatovi per realizzarlo e rappresentò la sua seconda collaborazione, finanziariamente parlando, con Sergio Leone dopo Per qualche dollaro in più. Che, a sua volta, si rivelò uno straordinario successo planetario.

Trama, sintetizzata al massimo in quanto a suo modo indistricabile nei suoi variegati risvolti narrativi e nelle sue molteplici sfaccettature arzigogolate: durante la Guerra di Secessione, più precisamente intercorrente nei cruciali e barbarici anni 1861-65, il coraggioso e scaltro cacciatore di taglie detto il Biondo, alias il buono (Clint Eastwood), l’outlaw un po’ mattoide, Tuco detto il brutto (un mitico Eli Wallach) e uno spietato sicario, Sentenza, il cattivo (Lee Van Cleef), pur tradendosi reciprocamente a vicenda in una sarabanda di colpi di scena a ripetizione e sporchi doppi giochi al cardiopalma, si alleano per recuperare un ricchissimo bottino nascosto nella tomba di un arido cimitero.

Picaresco, ironico, appassionante dal primo all’ultimo minuto, ricolmo di scene memorabili e battute taglienti e più affilate d’una lama di rasoio appuntita, immediatamente entrate nel mito giustamente, Il buono, il brutto, il cattivo, illuminato dalla bella fotografia, pregna di colori saturi, a cura di Tonino Delli Colli (C’era una volta in America), sceneggiato dallo stesso Leone assieme a Luciano Vincenzoni e alla premiata ditta infallibile di Age & Scarpelli, con apporti di Sergio Donati, è un film da noi amatissimo su cui ci sembra onestamente oramai superfluo spendere altre inutili parole elogiative che risulterebbero ridondanti od eccessivamente agiografiche.

Il buono, il brutto, il cattivo, checché ne pensino i detrattori di Sergio Leone, fra cui l’inespugnabilmente e irriducibilmente suo accanito Paolo Mereghetti, è un capolavoro monumentale.

Dunque, non può assolutamente mancare alla vostra collezione di cinefili esigenti e dai gusti alti.

di Stefano Falotico

SERGIO LEONE & la sua TRILOGIA DEL TEMPO

In occasione della straordinaria e irrinunciabile edizione in cofanetto su Sergio Leone, intitolata La trilogia del tempo, disponibile all’acquisto a partire dall’imminente 17 Novembre, prenotabile fin da ora peraltro, disamineremo qui per l’appunto questa magnificenza imperdibile per ogni vero cinefilo di razza e assolutamente immancabile nella personale videoteca anche dei meno aficionado di Leone.

Innanzitutto, cos’è la trilogia del tempo leoniana? Con quest’espressione, s’intende, a livello puramente convenzionale, il terzetto delle ultime pellicole dirette da Leone, vale a dire C’era una volta il West, Giù la testa e C’era una volta in America, a loro volta realizzate e concretizzatesi nell’arco di ben sedici anni, aventi come principale tematica, potremmo dire, diegetica e non, la questione “time”. Non a caso, i titoli originali, per meglio dire americanizzati per il mercato mondiale di due delle opere sopra appena citatevi, contemplano esattamente la scritta… Once Upon a Time…

Film capitali, sviluppati secondo salti per l’appunto notevolmente temporali, imbastiti attraverso un uso ripetuto di flashback e svariati, labirintici passaggi avanti e indietro del tempo stesso in essi sviluppato, dilatato, trasfigurato, da Leone romanzato e personalissimamente elaborato. La trilogia del tempo, però, attenzione, non fu concepita a tavolino e originariamente programmata in questo senso ma scaturì per magiche fatalità del trascorrere stesso del concettuale, diciamo, tempo filmografico-cineastico ed esistenziale di Leone. Cioè, a differenza di quella denominata del dollaro, partorita subitaneamente come tale e ideata fin dapprincipio da Leone secondo il suo meditato volere (tant’è vero che le pellicole concernenti quest’ultima, ovvero Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo, uscirono rispettivamente e cronologicamente una di seguito all’altra a distanza di pochissimi anni), quella del tempo nacque, si ramificò e venne da sé. Chiariamo questo immantinente per quanto forse, nella mente di Leone, fosse chiaro, perlomeno a livello ideativo, di volerla prima o poi effettuare integralmente. La trilogia del tempo, oltre a vertere naturalmente sul concetto, evidenziamolo nuovamente, di tempo nella sua accezione anche più figurata, un tempo espanso e non, filtrato mediante la sua stilistica ottica poetica e il suo sguardo registico intimo e assai peculiare, è costituita da tre film che, nonostante siano di generi diversi, cioè un western, un dramma picaresco e un’epopea gangsteristica, presentano molti e significativi tratti in comune. Inoltre sono tutti e tre musicati da Ennio Morricone, fra l’altro così come avvenuto per quella del dollaro, e montati da Nino Baragli.

Or dunque, immergiamoci in questo viaggio mnemonico e sul tempo, partendo da C’era una volta il West.

Parliamo di un film tanto epicamente indimenticabile e oramai celeberrimo quanto altamente ancora discusso. Ci spiegheremo meglio nelle immediate righe seguenti. Innanzitutto premettiamo che, oggigiorno, C’era una volta il West viene dizionaristicamente ascritto alla cosiddetta trilogia del tempo di Sergio Leone, dopo quella, sempre in ambito prettamente generalista-archivistico del dollaro, constante di Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più & Il buono, il brutto, il cattivo. Rimarchiamolo di nuovo.

C’era una volta il West, pellicola della mastodontica e prominente, rilevante e corposissima durata di due ore e quarantacinque minuti nella sua versione originale presentata nelle sale europee ai tempi della sua ufficiale release, avvenuta precisamente a fine dicembre del ’68, di 145’ invece in quella americana dell’anno sempre suddetto (che, purtroppo, si rivelò fallimentare e la precluse, in seguito alle forti stroncature d’oltreoceano, dalla corsa gli Oscar), di circa tre ore nette infine per quanto riguarda la restaurata director’s cut definitiva.

Ebbene, considerando C’era una volta il West il capostipite della trilogia del tempo sopra accennatavi, dunque conseguentemente ivi citandovi i due suoi seguiti, per meglio dire, prosecuzioni ideali, facenti parte per l’appunto, del trittico di tale convenzionale, diciamo, nomenclatura importante, vale a dire Giù la testa e l’altrettanto impressionante e monumentale C’era una volta in America (un colossale epitaffio oltre che memorabile, vero e proprio memoriale leoniano in senso totale), adesso ve ne parliamo in modo speriamo approfondito eppur non troppo prolisso, bensì esaustivamente limpido e puntuale.

Ovviamente, diretto da Sergio Leone, C’era una volta il West fu scritto e sceneggiato dallo stesso Leone assieme a Sergio Donati, a partire da un forte soggetto ideato e curato nientepopodimeno che da due dei cineasti più rilevanti e pregiati della nostra e mondiale cinematografia più elevata, ovvero il compianto Bernardo Bertolucci e Dario Argento, e venne prodotto dall’internazionale Paramount Pictures che, per l’occasione, v’investì un budget piuttosto cospicuamente considerevole. Concedendo addirittura a Leone il privilegio di girare molte scene nella Monument Valley. Laddove il padre pionieristico e fondatore statunitense del western per eccellenza, John Ford (Sentieri selvaggi), ambientò alcuni dei suoi massimi capolavori epocali. A inizio di questo nostro scritto, abbiamo affermato che C’era una volta il West, pur essendo or reputata quasi unanimemente dalla maggior parte dell’intellighenzia critica una pietra miliare inamovibile della settima arte più intoccabile, a proposito di tempo, impiegò non pochi anni per ottenere tale primato e traguardo adesso non scalfito e indiscusso. Poiché dapprincipio fu invece molto snobbata e malvista addirittura, non soltanto dai critici, bensì paradossalmente da una buona fetta di spettatori che non gradirono, di primo acchito, l’impianto, a detta loro, eccessivamente retorico, potremmo dire, all’italiana che la innerva. Noi pensiamo naturalmente che trattasi di una grande pellicola insindacabilmente ma vogliamo, in questa sede, estrapolarvi testualmente le critiche e le rispettive votazioni assegnatele dai tre dizionari di film più noti del nostro Paese, ossia il Morandini, il Farinotti e il Mereghetti. Questi ultimi, ahinoi, concordi a definire C’era una volta il West una pellicola per l’appunto fallace e incompiuta, esageratamente artefatta e finanche pletorica, sebbene funzionalmente, suggestivamente lirica e visivamente affascinante, sopravvalutata e, a lor dire, peccante di troppa voluta voglia artificiosa di risultare forzatamente magniloquente, quindi affetta da una certa compiaciuta, furbesca leziosità e da un’imperdonabile ridondanza stilistica un po’ stucchevole. Come se C’era una volta il West appaia ai loro occhi come un’opus adulterata da una formale ricercatezza inesorabilmente insincera e meno intellettualmente verace rispetto ad altre opere, sì, pur sempre molto sofisticate eppur più stimate e ritenute più autentiche, di Leone. Ciò è blasfemia pura? Ecco le suddette opinioni messe a confronto. Iniziamo con quella del Morandini. Positiva e da quattro stellette piene assegnate. Dal cui dizionario vi estraiamo e apponiamo anche la trama: Cinque personaggi si affrontano intorno a una sorgente: Morton (Gabriele Ferzetti), magnate delle ferrovie, ha bisogno dell’acqua per le sue locomotive e fa eliminare i proprietari legittimi, i McBain, dal suo feroce sicario Frank (Henry Fonda); Jill (Claudia Cardinale), ex prostituta, vedova di un McBain; il bandito Cheyenne (Jason Robards), accusato della strage dei McBain; l’innominato dall’armonica (Charles Bronson) che vuole vendicare il fratello (Frank Wolff), assassinato da Frank e i suoi sgherri.

Secondo Morandini, il film è pienamente da promuovere ed elogia quest’elegia ricolma di grandeur che lui definisce liturgica. Secondo Farinotti, invece, C’era una volta il West è un film pregno di poesia adatta solamente ai “ragionieri”. Ci sfugge, francamente, il significato di quest’assurdità vergata nero su bianco nel suo orgoglioso tomo. Contento lui… Mentre per Mereghetti, il film è strepitoso nelle sue singole parti e un capolavoro nelle combinazioni riuscitissime fra musica e ritmo delle immagini ma è allo stesso tempo pieno di personaggi irrisolti, possiede una trama sfilacciata, quindi non omogenea, spesso contorta e lo reputa macchinoso. Noi discordiamo in toto da Farinotti e da Mereghetti ma, per dovere di cronaca, vi abbiamo riferito quanto da loro espresso.

Passiamo dunque al secondo capitolo della trilogia del tempo, Giù la testa.

Soltanto oggi come oggi, Giù la testa è considerata una pellicola estremamente qualitativa. Così infatti come successo ad altre opere di Leone, fu assai sottovalutata. Anzi, a essere più obiettivi, Giù la testa fu il film incomprensibilmente più snobbato perfino dai fervidi ammiratori di Leone.

Film del 1972, Giù la testa è un film “politico”, apertamente di sinistra. Non a caso, apre con una citazione di Mao. Inizialmente, doveva intitolarsi C’era una volta la rivoluzione. E abbiamo detto tutto…

Interpretato magistralmente da due attori d’eccezione, i premi Oscar e compianti Rod Steiger e James Coburn, Giù la testa è la storia di un bandito messicano che si associa a un ex terrorista dell’IRA.

Unendo le forze, i due intrepidi gaglioffi cercheranno fra mille e più disavventure, di far fronte al regime…

Nel cast, Romolo Valli. Differentemente da C’era una volta il West e C’era una volta in America, stavolta la fotografia non è di Tonino Delli Colli, bensì di Giuseppe Ruzzolini.

Arriviamo infine a C’era una volta in America. Che recentemente avevamo già ampiamente analizzato.

C’era una volta in America andò incontro a molteplici difficoltà produttive ed ebbe una gestazione difficilissima. Opera testamento di Leone, il quale poi non riuscì mai a iniziare le riprese del suo agognato, irrealizzato film sull’assedio di Leningrado, C’era una volta in America è l’unico film di Leone tratto, seppur liberamente e con alcune licenze, da un romanzo. Cioè The Hoods di Harry Grey.

Nel corso del tempo, è uscito in varie versione. L’ultima, al di là di quella cinematografica, di quella ridotta statunitense e di quella estesa, è della bellezza immensa di 276 minuti. Praticamente e, per difetto, dura quattro ore.

Ed è la cronistoria, à la Marcel Proust, di due ex amici dell’infanzia, Noodles (Robert De Niro) e Max (James Woods) che, dopo essere divenuti gangster e soci in affari sporchi, fra litigi, intrighi, doppi giochi e sconsiderati colpi bassi, una donna da entrambi amatissima di nome Deborah e amici più o meno balordi, attraverseranno quasi mezzo secolo di vita, dagli anni venti ai sessanta e oltre, vivendo il Proibizionismo e contendendosi, da amici-nemici inseparabili e inguaribilmente rivali, potremmo dire, il senso di un’esistenza bigger than life.

Ma forse fu tutto un sogno immaginifico e immane, scandito dalle evocative note musicali Morricone, della nostalgica Yesterday dei Beatles, di Amapola e dalla sempiterna Summertime.

Parimenti, il Cinema di Sergio Leone è sognante, delirante, fantasmagorico e soprattutto immortale.

di Stefano Falotico

È stata la mano di Dio | Trailer Ufficiale

Candidato ufficiale per l’Italia come Miglior film internazionale al Premio Oscar 2022. Dal regista e sceneggiatore Premio Oscar® Paolo Sorrentino (Il Divo, La grande bellezza, The Young Pope) la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Il diciassettenne Fabietto Schisa è un ragazzo goffo che lotta per trovare il suo posto nel mondo, ma che trova gioia in una famiglia straordinaria e amante della vita. Fino a quando alcuni eventi cambiano tutto. Uno è l’arrivo a Napoli di una leggenda dello sport simile a un dio: l’idolo del calcio Maradona, che suscita in Fabietto, e nell’intera città, un orgoglio che un tempo sembrava impossibile. L’altro è un drammatico incidente che farà toccare a Fabietto il fondo, indicandogli la strada per il suo futuro. Apparentemente salvato da Maradona, toccato dal caso o dalla mano di Dio, Fabietto lotta con la natura del destino, la confusione della perdita e l’inebriante libertà di essere vivi. Nel suo film più commovente e personale, Sorrentino accompagna il pubblico in un viaggio ricco di contrasti tra tragedia e commedia, amore e desiderio, assurdità e bellezza, mentre Fabietto trova l’unica via d’uscita dalla catastrofe totale attraverso la propria immaginazione. È stata la mano di Dio arriva il 24 novembre nei cinema selezionati e il 15 dicembre su Netflix.

Candidato ufficiale per l’Italia come Miglior film internazionale al Premio Oscar 2022. Dal regista e sceneggiatore Premio Oscar® Paolo Sorrentino (Il Divo, La grande bellezza, The Young Pope) la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Il diciassettenne Fabietto Schisa è un ragazzo goffo che lotta per trovare il suo posto nel mondo, ma che trova gioia in una famiglia straordinaria e amante della vita. Fino a quando alcuni eventi cambiano tutto. Uno è l’arrivo a Napoli di una leggenda dello sport simile a un dio: l’idolo del calcio Maradona, che suscita in Fabietto, e nell’intera città, un orgoglio che un tempo sembrava impossibile. L’altro è un drammatico incidente che farà toccare a Fabietto il fondo, indicandogli la strada per il suo futuro. Apparentemente salvato da Maradona, toccato dal caso o dalla mano di Dio, Fabietto lotta con la natura del destino, la confusione della perdita e l’inebriante libertà di essere vivi. Nel suo film più commovente e personale, Sorrentino accompagna il pubblico in un viaggio ricco di contrasti tra tragedia e commedia, amore e desiderio, assurdità e bellezza, mentre Fabietto trova l’unica via d’uscita dalla catastrofe totale attraverso la propria immaginazione. È stata la mano di Dio arriva il 24 novembre nei cinema selezionati e il 15 dicembre su Netflix.

LA PREDA PERFETTA, recensione

Ebbene, recensendo per l’occasione La preda perfetta, oggi c’addentriamo in un purissimo, osiamo dire, adamantino territorio noir vividamente emanante torbide atmosfere poliziesche delle più fascinosamente sordide, ricordanti le migliori pellicole, dalle atmosfere cineree e plumbee, con protagonista l’emblematico e iconico detective Philip Marlowe. Che, non a caso, viene puntualmente citato, soprattutto nell’incipit di tale bellissimo e, ahinoi, sottovalutato La preda perfetta, svariate volte nel suo ammaliante e al contempo incalzante procedere avvincente. A sua volta, fortemente echeggiante, giustappunto, i libri nati dalla penna del creatore stesso di Marlowe, ovvero il leggendario scrittore Raymond Chandler. Specializzato in storie grandemente hard boiled. Peraltro, per strane fatalità e inevitabili percorsi di carriera attoriale, sarà proprio il protagonista, meraviglioso e perfettamente in parte, di tale superbo La preda perfetta, vale a dire lo straordinariamente indiscutibile Liam Neeson, a interpretare per il grande schermo nientepopodimeno che Marlowe in un’imminente, omonima pellicola firmata da Neil Jordan (Intervista col vampiro) su sceneggiatura del premio Oscar William Monahan (The Departed). Neeson, il quale rincontrerà Jordan a distanza di molti anni da Michael Collins.

Tornando invece a La preda perfetta, è un film di poco meno di due ore, potenti ed emozionalmente taglienti, abrasivamente coinvolgenti, diretto da Scott Frank, writer di Out of Sight, Logan – The Wolverine e La regina degli scacchi. Il quale qui sceneggia da sé, per meglio dire adatta, il romanzo A Walk Among the Tombstones (che, infatti, è il titolo originale de La preda perfetta) di Lawrence Block, da noi edito col nome Un’altra notte a Brooklyn. Donandogli ritmo e notevole compattezza visiva.

Trama: Matt Scudder (Neeson) è ora un investigatore privato senza licenza, ex alcolista ed ex poliziotto auto-ritiratosi dopo aver accidentalmente ucciso una bambina durante uno scontro a fuoco in cui però ammazzò dei malviventi. Per il suo prode gesto fu perfino medagliato ma preferì, per l’appunto, chiudere con la polizia, rodendosi del complesso di colpa, giammai sanato, d’aver ammazzato un’innocente.

Questo triste evento avvenne nell’anno 1991. Nel ‘98, invece, Scudder è, come detto, un uomo à la Marlowe che viene intimato dallo strampalato e disastrato Peter Kristo (Boyd Holbrook, visto poi assieme a Neeson nell’altrettanto eccellente Run All Night) d’incontrare il suo ricco fratello, Kenny (Dan Stevens), narcotrafficante. Il quale, malgrado le iniziali titubanze di Scudder, incarica quest’ultimo di rintracciare, acciuffare e identificare i rapitori aguzzini della bella sua consorte. I quali, malgrado il riscatto elargito loro da Kenny, hanno barbaramente, egualmente trucidato la donna. Tradendo dunque gli accordi, eppur incassando il lauto bottino, dileguandosi nel buio vigliaccamente. Al che, la vicenda s’ingarbuglia, il custode del cimitero cela oscuri, macabri e tetri segreti pericolosi e una nuova, giovanissima vittima è stata presa in ostaggio, con intenti naturalmente malvagi e possibilmente omicidi, ancora una volta dai malavitosi assassini poc’anzi menzionativi.

Ottima fotografia spettrale di Mihai Malaimare Jr., una regia senza fronzoli forse con qualche ralenti di troppo che enfatizza, in modo superfluo, alcune scene che con ogni probabilità sarebbero dovute essere girate senza riprese effettistiche e vagamente estetizzanti, cioè in funzione meno accessoria di quella che resta, comunque, un’efficacissima messa in scena che, perlomeno fino agli ultimi quindici minuti, regge alla grandissima. Peccato, purtroppo dobbiamo sottolinearlo, per il finale molto raffazzonato, stilisticamente assai hollywoodiano e retorico in senso negativo, in cui abbondano truculenze da mattatoio che, per quanto si rivelino sanguinosamente d’impatto, sono manieristicamente violente e stonano decisamente col clima bilanciatamente sobrio di quanto prima mostratoci da Frank con impeccabilità senz’alcuna sbavatura né minima caduta di tono.

Uno dei cattivi, Ray, è interpretato da David Harbour. Eh già, colui che pochissimo tempo dopo avrebbe incarnato un personaggio totalmente agli antipodi, l’oramai mitico sceriffo Jim Hooper di Stranger Things.

In conclusione:

Un grande film con un finale però alquanto deludente. Un Neeson strepitoso, uno Scott Frank che, in cabina di regia, se la cava egregiamente. Ah, Dan Stevens assomiglia a Milo Ventimiglia ma non è lui. Io, invece, sono davvero un investigatore privato. Sì, della mia anima cimiteriale eppur vivissima. Ah ah. Rapii il mio cuore per indagarvi.

di Stefano Falotico

RITORNO AL FUTURO, recensione

Ebbene oggi recensiamo un film capitale della Storia del Cinema, una perla assoluta delle più indimenticabili e imprescindibili della settima arte più leggiadra e fantasiosamente onirica, una strepitosa e immortale commedia fantascientifica eternamente incastonata non soltanto nella memoria adolescenziale d’ogni spettatore mondiale, ovvero Ritorno al futuro (Back to the Future). Pietra miliare datata anno 1985 ma film, per l’appunto, che non sarà mai datato e giammai passerà di moda, non sarà cioè mai anacronistico a prescindere dal tempo intercorso fra la sua release nelle sale e ogni, potremmo dire simpaticamente e in forma citazionistica, “flusso canalizzatore” del continuum spazio temporale presente e/o prossimo venturo. Un film avanguardistico, Ritorno al futuro, che ai tempi della sua uscita, per l’appunto, riscosse immantinente un colossale successo di pubblico straordinario, totalizzando incassi da capogiro a livello planetario in maniera spasmodicamente universale, giustamente. Poiché Ritorno al futuro non è soltanto una delle vette più apoteotiche, fantasmagoriche e strabilianti del suo regista, il mirabolante e sempre lungimirante Robert Zemeckis, bensì rappresenta lo zenit, tuttora irraggiungibile e inviolato, imbattuto e supremo, d’ogni maggiore pellicola sui viaggi temporali e sulla soave beltà mnemonica del dover ricordare perennemente a noi stessi che il nostro destino non è già scritto, è continuamente suscettibile di possibilità revisionistiche. Noi però, pur avendo visto mille e più volte Ritorno al futuro, nonostante l’abbiamo oramai riguardato interminabilmente, non rivedremo mai la sacrosanta e nettissima affermazione secondo cui Ritorno al futuro, per l’appunto, come sopra già evidenziatovi chiaramente, fu ed è, rimarrà un masterpiece intoccabile e inamovibile che resisterà vita natural durante all’usura e all’avanzamento del tempo, conservando, in modo inscalfibile, cristallinamente il suo infrangibile valore marmoreo e la sua immacolata, abbacinante forza di suggestione adamantina. Un capolavoro cristallizzato indissolubilmente nella bacheca antologica del nostro averlo, in forma granitica, gelosamente custodito nella nostra pura biblioteca cinefila che lo eternerà, sino alla fine di tutti i tempi, all’interno del nostro averlo ascritto al nostro stesso vissuto indivisibile. Perdonateci se, in tale frangente, siamo stati ermetici o ridondanti, leggermente. Ma Ritorno al futuro, rimarchiamolo, è un film degno d’essersi conquistato, per l’appunto, nel corso del tempo, il perentorio suo posto d’onore nella Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti nel National Film Registry. La nostra non è eccessiva magnificazione nei riguardi di Ritorno al futuro, bensì equanime venerazione onestamente inequivocabile. In quanto, nessun uomo al mondo non può che amare alla follia questo capolavoro impareggiabile e insuperato. Per quanto tutti voi, presumo, l’avete visto, ci limiteremo a delinearvi la trama in pochissime righe, letteralmente estrapolandovela dal buon Dizionario dei Film Morandini che gli assegna un lusinghiero ma non eccelso voto di tre stellette, comunque sia, piene, sinteticamente giudicandolo assai positivamente: «Un diciottenne (Michael J. Fox) fa amicizia con uno strambo inventore (Christopher Lloyd) che, con la sua macchina per viaggiare nel tempo, lo manda indietro nel 1955, facendogli correre il rischio di far l’amore con la sua futura mammina. Sotto la scorza del racconto fantastico, è un film nel segno della nostalgia, a mezza strada tra la critica di costume e l’elogio del perbenismo. Divertente, perfetto congegno a orologeria. Scritta dal regista con Bob Gale, la sceneggiatura fu candidata all’Oscar. 2 seguiti».

Che dire, il compianto Morandini, il cui tomo dizionaristico è or stato ereditato dalle figlie Laura e Luisa che, invariabilmente, ne lasciano intatto il suo netto giudizio, ci trova concordi, ovviamente parzialmente.

Poiché, sebbene così come sottolineato anche dal suo rivale “enciclopedico” Paolo Mereghetti, Ritorno al futuro risenta, certamente, d’una indubbia leziosità hollywoodiana dall’happy end consolatorio (non è spoiler, d’altronde, come detto, Ritorno al futuro l’ha visto chiunque, non solo fra l’altro una sola volta) e, in fondo, d’una morale retorica e sdolcinatamente un po’ ruffiana, malgrado fosse stato cucinato per il grande pubblico non soltanto borghesemente americano, mantiene invece integro il suo fascino magicamente affabulatorio, è un film ammaliante, pazzescamente divertente e, detta come va detta, geniale. Capace di cambiare molti registri in una mescolanza di generi che vanno speditamente dall’action alla commedia brillante, dalla science fiction più spigliata al Cinema d’avventura più coloratamente avventuroso e pieno di sorprese esaltanti.

Musiche del compositore di colonne sonore preferito di Robert Zemeckis (Benvenuti a Marwen), cioè l’immancabile Alan Silvestri (Forrest Gump), fotografia di Dean Cundey. Anch’egli frequente collaboratore di Zemeckis, vedasi, per esempio, Chi ha incastrato Roger Rabbit e La morte ti fa bella.

Nel cast, Lea Thompson, Crispin Glover, rispettivamente nei panni di Lorraine Baines e George McFly, cioè i futuri genitori del personaggio principale, ovvero Marty McFy, vale a dire Michael J. Fox, Thomas F. Wilson nel ruolo del mitico, antipaticissimo e al contempo esilarante e buffissimo bullo Biff Tannen, perfino un giovanissimo Billy Zane (Titanic) e la bella Claudia Wells as la fidanzata di Marty, Jennifer Parker. Che sarà poi sostituita dall’ancora più attraente Elisabeth Shue.

Fra i produttori, se mai ce ne fosse il bisogno di dirlo, quel geniaccio inaudito di Steven Spielberg.

di Stefano Falotico

HOUSE OF GUCCI, il secondo trailer ufficiale

Ebbene, dopo la grandeur rinomata di The Last Duel, film molto bello, anzi eccelso, pare che Ridley Scott ci sfornerà invece un film decisamente inferiore, kitsch e trash. Almeno, a giudicare da queste immagini. Un trailer orribile, brutto a dir poco, oserei dire pacchiano.

The Gucci family had it all. She wanted more. Watch the new #HouseOfGucci trailer now, starring Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, and directed by Ridley Scott. Only in theaters This Thanksgiving. Based on the book by: Sara Gay Forden Directed by: Ridley Scott Story by: Becky Johnston Screenplay by: Becky Johnston and Roberto Bentivegna Cast: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek, Ca