THE MAURITANIAN, recensione

Ebbene, oggi recensiamo il sorprendente e allo stesso tempo inquietante The Mauritanian, nuova opus cinematografica (attualmente distribuita da Amazon Prime) del valente e sempre più prolifico, inventivo Kevin Macdonald, lo scozzese regista, in crescendo qualitativo, di pellicole assai preziose come State of Play e L’ultimo re di Scozia.

Il quale, con questo The Mauritanian, peraltro ben accolto dalla Critica d’oltreoceano, sebbene non eccessivamente lodato, avvalendosi dell’adattamento del libro Guantanamo Diary, in fase di sceneggiatura, d’una squadra di writer di prim’ordine e di eterogenea nazionalità, cioè Michael Bronner (accreditato come M.B. Traven), Rory Haines & Sohrab Noshirvani, per due spasmodiche ore abbondanti, tesissime e decisamente compatte, oltre che avvincenti e filmate con grintoso impegno, civile e puramente cineastico, ci delizia e contemporaneamente ci angoscia, presentandoci una terribile e allucinante storia giudiziaria incredibile e raccapricciante, tratta da un evento assurdamente reale malgrado sia stato romanzato per ovvie esigenze di entertainment spettacolare.

Vale a dire quella riguardante Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim), per l’appunto un mauritano che, dopo soltanto un paio di settimane susseguenti il nefasto e agghiacciante, catastrofico e tristissimamente memorabile attentato alle Torri Gemelle, avvenuto naturalmente nell’indimenticabile per noi tutti, a livello planetario, 11 Settembre del 2001, fu prelevato dalla sua terra natia e deportato nel carcere di massima sicurezza di Guantánamo per ordine del governo degli Stati Uniti. In quanto, pur in mancanza di effettive e corpose prove a suo carico, in seguito a pretestuosi interrogatori atti volutamente a incolparlo, quasi a designarlo prematuramente, potremmo dire, a mo’ di facile capro espiatorio come uno dei responsabili dell’attacco terroristico sopra dettovi, rimase in prigionia in attesa di giudizio per oltre una decade. Poiché gli apparati governativi credettero che Mohamedou fosse direttamente legato nientepopodimeno che a Osama bin Laden, dunque altresì contiguamente collegato ad Al-Qaeda. Imputandogli con prove per l’appunto, ripetiamo, del tutte circostanziali, molte responsabilità dello scellerato accaduto.

Del suo affascinante eppur mostruoso caso controverso, delicato e terrificante, se n’interessò principalmente la volitiva e inarrendevole avvocatessa Nancy Hollander (incarnata da Jodie Foster), sostenuta dal suo braccio destro e inseparabile assistente altrettanto stoica, intraprendente, coriacea e in cerca di sanissima giustizia inappellabile, Teri Duncan (Shailene Woodley). A osteggiare le due cazzute donne nella loro dura, perigliosa battaglia legale contro il moloch del granitico sistema giuridico statunitense, il leguleio militare tutto d’un pezzo di nome Stu Coch (Benedict Cumberbatch). Chi vincerà in tribunale in quest’epica disfida senza esclusione di colpi dalle morali proporzioni titaniche?

Sorretto dalla buona prova di Rahim e soprattutto di una Jodie Foster in gran spolvero (vincitrice del Golden Globe) coi capelli bianco argentati, The Mauritanian, malgrado alcune lungaggini superflue e molte digressioni abbastanza inutili, colpisce ed emoziona, in virtù d’una regia sicura ben assecondata da un montaggio calibrato e specialmente valorizzata da una maestria fotografica di natura eccelsa ad opera di un ispiratissimo Alwin H. Küchler.

Come detto, però, essendo narrativamente prolisso e pieno di flashback a volte non necessari, spesso utilizzati in forma del tutto esornativa ed estetizzante, The Mauritanian potrebbe spazientire molti spettatori desiderosi di arrivare subito al nocciolo della questione.

Jodie Foster, comunque, ritorna alla grande e la primissima parte di The Mauritanian, così come il personaggio interpretato dalla stessa Foster, ci ha ricordato la coraggiosa e allo stesso tempo spaventevole discesa all’inferno di Clarice Starling de Il silenzio degli innocenti nel manicomio criminale ove fu detenuto Hannibal Lecter.

di Stefano Falotico

AMERICAN PSYCHO, recensione

Ebbene oggi andiamo a ripescare un film forse misconosciuto per le nuove generazioni di Instagram, ovvero American Psycho.

Una pellicola corrosiva, un cult movie assai tutt’ora controverso ma, al di là delle sterili e superflue polemiche contingenti al periodo in cui uscì e in cui, anzi per cui severamente fu osteggiato e ampiamente criticato, oltreché boicottato dai perbenisti che mal tollerarono il massiccio uso di violenza (spesso però mantenuta fuori scena o soltanto stilizzata) in esso presente e mostrataci senza troppe parsimonie, American Psycho con Christian Bale, rivisto col senno di poi, soprattutto decontestualizzandolo, per l’appunto, dall’anno 2000 millenaristico in cui fu distribuito in sala, è certamente l’opus migliore in assoluto di un’ispiratissima Mary Harron (Ho sparato a Andy Warhol, prossimamente attesa col suo biopic su Salvador Dalí, interpretato da Ben Kingsley). Mai più così perfetta, filmicamente sgargiante, registicamente equilibratissima e perfino illuminante nell’aver ricreato magistralmente lo scandaloso ed epocale libro di Bret Easton Ellis, vivificandolo di creatività propria totalmente geniale, inebriandolo e corroborandolo di pungente autorialità che, fulgida e pulsante, a distanza di tanti anni vive e s’illumina ancora della sua bilanciata ed infusale essenza brillante e lucida.

Sebbene, come accennatovi, ai tempi della sua release ufficiale, American Psycho spaccò il pubblico, lasciando inoltre perplessi e insoddisfatti molti critici snob con la puzza sotto il naso. I quali, in effetti, prendendolo sotto gamba, lo sottostimarono non poco. Giudicandolo frettolosamente e accogliendolo con troppa tiepidezza. Invece, attualmente, molta intellighenzia critica s’è giustamente ravveduta, le sue posizioni rivedendo notevolmente, tant’è che sul sito aggregatore di medie recensorie che va per la maggiore mondialmente, cioè metacritic.com, riscontra un più che lusinghiero 64% di pareri estremamente positivi, per l’appunto, riottenuti a ragion veduta. Persino il critico Paolo Mereghetti, pur continuando a mantenere ferma la sua posizione e la sua valutazione di due stellette (su una scala da 1 a 4) nella nuovissima edizione del suo celeberrimo Dizionario dei Film, vi spende ed elargisce, seppur moderatamente e fra le righe, parole di elogio. Dal suo tomo dizionaristico, estrapoliamo quindi l’esaustiva eppur concisa trama da lui scritta, inserendovi, anzi apponendovi inoltre le sue brevi ma incisive, pungenti e acute ma, tutto sommato, complimentose considerazioni a riguardo, secche e lapidarie ma al contempo pertinenti e ben oculate:

Manhattan, 1987, il giovane e rampante broker Patrick Bateman (Bale) ha una fidanzata (Reese Witherspoon), un’amante (Samantha Mathis), spende capitali in droga e prostitute. Ed è anche un serial killer, che prima uccide un collega (Jared Leto) e poi prende di mira la segretaria (Chloë Sevigny). Dopo anni di progetti abortiti (per la regia si era parlato in un primo momento di David Cronenberg, Leonardo DiCaprio aveva rifiutato il ruolo del protagonista), l’adattamento del romanzo di Bret Easton Ellis patisce il ritardo con cui arriva sugli schermi. Non che la regista (sceneggiatrice con Guinevere Turner, che interpreta Elizabeth) non abbia fatto un buon lavoro, restando fedele allo spirito senza indulgere negli eccessi splatter e misogini del romanzo; ma lo yuppie omicida che forse sta immaginando tutto, degno prodotto di una società vuota, è una metafora che sfonda porte aperte (tant’è che, per cercare di modernizzarla, la regista alla fine guarda alla schizofrenia di Fight Club). All’attivo, il cast e il connubio di sociologia, satira e umorismo nero in sequenze come quelle sui Genesis e Huey Lewis.

Una critica precisa, netta e puntuale che però non ci trova d’accordo su alcuni punti basilari e salienti.

Mary Harron, come sopra spiegatovi, adattando il romanzo di Ellis personalmente assieme alla Turner, addirittura rifiutando la versione dell’adattamento curatole dallo stesso Ellis, optando dunque per una sua rilettura sganciata dalla penna di Ellis pur attenendosi quasi in tutto alla medesima novella da cui ha tratto il suo American Psycho, memore del grande Cinema degli anni settanta, sa finemente evocare atmosfere non inutilmente e sterilmente emulative, anonimamente ricalcate in modo ruffiano o anodino e furbescamente debitrici dei grandi capolavori dei seventies e dei primissimi anni ottanta (nel suo film, infatti, si respirano atmosfere lugubri e notturne chiaramente omaggianti Taxi Driver o Cruising), bensì, attingendo dai migliori stilemi di maestri come Martin Scorsese (nel pre-finale vi abbiamo scorto anche evidenti ed espliciti, citazionistici rimandi a Fuori orario) e William Friedkin, plasma un film ipnotico, anti-mainstream, quasi underground e warholiano, sperimentale, pieno di primissimi piani inquietanti che si concentrano su ogni morboso, morbido e rugoso singolo dettaglio delle apparentemente impercettibili eppur cangevoli espressioni dei suoi singoli interpreti meravigliosi, dimostrandosi una sapiente conoscitrice e ricreatrice perfino del nostro amatissimo Dario Argento dei tempi d’oro, generando un film progenitore, in chiave macabramente pregna di dark humor tagliente, di The Wolf of Wall Street e di tanti epigoni figli del disastroso e mai terminato edonismo reeganiano (lo stesso ex Presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, compare in tv). Dunque, anticipatore forse casualmente o in maniera involontariamente lungimirante, dello stesso Scorsese da lei, nella sua pellicola, amato e omaggiato.

Mary Harron, inoltre, riscopre quel bambino ed enfant prodige straordinario de L’impero del sole di Steven Spileberg, vale a dire Christian Bale. Cucendogli addosso, come direbbero gli americani, the role of a lifetime, cioè un indimenticabile e strepitoso ruolo mostruoso sotto ogni punto di vista, innanzitutto recitativo, che non solo, in tal caso, è iconico e magnetico, bensì è quello che ha segnato finalmente la svolta decisiva e cruciale dello stesso grandioso Bale. Il quale per anni stava stagnando in produzioni mediocri che non valorizzavano affatto il suo immane talento e il suo oramai conclamato e assai acclamato fregolismo impari.

Immedesimatosi, come sempre, nella carne e nell’anima di Pat Bateman in modo impressionante.

American Pyscho ha toni anche tarantiniani (fotografia infatti di Andrzej Sekuła, cinematographer de Le iene e Pulp Fiction) e cronenberghiani.

Fra gli altri membri del cast, da annoverare la presenza di Justin Theroux (un anno prima di Mulholland Drive), di Josh Lucas, di Cara Seymour nei panni della disgraziata e maltrattata, a essere eufemistici, puttana Christie, di Matt Ross e naturalmente di un granguignolesco Willem Dafoe bravissimo. Il quale incarna il detective Donald Kimball, al solito, da par suo. Vale a dire da indiscutibile titano dalla classe attoriale pregiatissima.

In sintesi:

Il film della Harron per eccellenza. Un Bale eccellente, una disamina spettrale, folle e visionaria, sanguinaria e memorabile da incorniciare negli annali della Settima Arte più eccezionale.

di Stefano Falotico

Il metodo Kominsky, recensione terza stagione

Ebbene, siamo arrivati finalmente alla stagione n. 3 de Il metodo Kominsky (The Kominsky Method).

Da venerdì 28 Maggio, la terza stagione tanto attesa de Il metodo Kominsky è disponibile su Netflix. Constante, diversamente dalle due stagioni precedenti che duravano otto episodi, stavolta di sei puntate singolarmente abbastanza corte e dinamiche, in quanto il minutaggio di ogni nuovo episodio varia dai 25 ai trentacinque minuti la cui veloce brevità non è sinonimo di scarsa qualità, bensì di esilarante godibilità da gustare tutta d’un fiato. La prima stagione de Il metodo Kominsky esordì sulla succitata piattaforma di streaming nel Novembre del 2018, riscuotendo un buon successo di pubblica e di Critica. Creata dalla fantasia del sempre sorprendente e comicamente irriverente Chuck Lorre (The Big Bang Theory), la serie Il metodo Kominsky è interpretata dall’eccezionale e impagabile duo attoriale formato dal grande Michael Douglas (giustamente premiato col Golden Globe) e dall’irresistibile Alan Arkin (Argo).

Douglas ed Arkin, nelle vicende raccontateci al solito con garbo e leggiadria durante il succedersi esilarante degli episodi propostici, interpretano rispettivamente i ruoli di Kominsky, frustrato e attempato insegnante di recitazione non certo, per l’appunto, di primo pelo anche psicologicamente, in quanto dà segni piuttosto evidenti e imbarazzanti di cedimento, la cui massima ambizione è sempre stata quella di calcare le scene dei palcoscenici più famosi, rimanendo però perlopiù demoralizzato e perciò intrappolato dentro la grottesca spirale della sua complicata quotidianità vanificante quasi sempre la concretizzazione appagante di ogni sua velleità artistica soventemente andata in frantumi malinconicamente, mentre Norman Irving Newlander (Arkin) ricopre la parte del suo dispettoso eppur al contempo inseparabile e affettuoso suo migliore amico. Entrambi, malgrado i numerosi e inevitabili acciacchi tipici della loro età anagrafica, a dispetto del tempo che passa e della malinconia via via più crescente, si reggono il gioco a vicenda, dandosi manforte nei rispettivi momenti loro più bui. Rallegrandosi da fantastici boomer altamente stimabili, oltre che immediatamente piacevoli e dall’arguzia intellettiva fuori dai canoni del grigiore contemporaneo più tristemente ordinario. Sandy Kominsky (Douglas) è inoltre attanagliato dalle continue problematiche, soprattutto di natura sentimentale, dell’insicura e impacciata figlia Mindy (Sarah Baker), fidanzatasi col discutibile ed eccentrico Martin (un fantastico Paul Reiser) e, da tempo immemorabile, viene tormentato dalla sua ex compagna storica con cui era sposato, interpretata da una Kathleen Turner assai invecchiata e notevolmente ingrassata eppur simpatica e, dal punto di vista prettamente recitativo, ancora in forma e pimpantissima.

La terza stagione de Il metodo Kominsky si apre col funerale nientepopodimeno che di Norman. Eh sì, era facilmente intuibile che non avremmo visto veder recitare Alan Arkin in questa terza tranche. Cosicché le sue apparizioni si limitano, per modo di dire, ai flashback e ai frequenti giochi di scene retrospettive che scandiscono le giornate di Sandy. Il quale, tentando malamente di elaborare il lutto derivatogli inevitabilmente dalla morte di Norman, ricorda i momenti trascorsi assieme a quest’ultimo e da noi visualizzati sullo schermo.

Ed ecco che, a eccezion fatta di Lisa/Nancy Travis e di Danny DeVito, qui assenti, più o meno rientrano in scena gli stessi entusiasmanti, ottimi attori delle passate due stagioni, a partire dalla disturbata figlia di Norman, cioè Phoebe/Lisa Edelstein, sin ad arrivare all’affranta ma ancor affascinante ex compagna di Norman stesso, Madelyn/Jane Seymour, per poi approdare al patetico guru di Scientology interpretato da Haley Joel Osment, con l’aggiunta di guest star altisonanti come Morgan Freeman e Barry Levinson.

Il Metodo Kominsky 3 non tradisce le aspettative e colpisce nel segno in virtù della sua sapida, imprendibile mistura di forte malinconia sanamente commovente e strappalacrime, del suo corrosivo e vorace esistenzialismo da applausi a scena aperta e, al contempo, per merito del suo intelligentissimo canovaccio e mood ironico altamente goliardico distillatoci nella sua usuale maniera più congenialmente sofisticata e di gran classe.

In sintesi: Michael Douglas, malgrado il Cancro da lui superato egregiamente, qui citato in modo sdrammatizzante, nonostante sia anagraficamente ingrigito, è pur sempre un marpione in ogni senso. Grande, idolo! Poi, nel primo episodio di tale third stagion, se la fa con una modella per niente stagionata. Ah ah. Evviva Natasha Hall!

di Stefano Falotico

Robin Hood – Un uomo in calzamaglia, recensione

Ebbene, oggi recensiamo il divertente, sebbene non del tutto riuscito e piuttosto innocuo, Robin Hood – Un uomo in calzamaglia (Robin Hood: Men in Tights), firmato da quel genio imbattibile della comicità sanamente e intelligentemente, volutamente demenziale che risponde al nome di Melvin Kaminsky. Perlomeno all’anagrafe, poiché è più comunemente noto e artisticamente ribattezzatosi Mel Brooks.

Robin Hood – Un uomo in calzamaglia è l’ennesima parodia compiuta dallo straordinario e innovativo regista di Alta tensione, de La pazza storia del mondo e di Frankenstein Junior.

Stavolta, per quanto concerne la vittima designata, per modo di dire naturalmente, ed è facilissimamente comprensibile e ben intuibile di chi si tratti dal titolo, Mel Brooks sceglie di prendere di mira per l’appunto il leggendario eroe della cultura popolare che ha ispirato mitologiche opere letterarie, altresì cinematografiche.

Con quest’operazione burlesca, Brooks ne omaggia il culto e, a suo modo ovviamente proverbiale, cinicamente grottesco, esilarante e irriverente, ne rinverdisce i fasti e al contempo ne smonta satiricamente gli stilemi. Ridicolizzandoli, alla sua maniera scoppiettante, non poco.

Nel suo pot–pourri di sapida, farsesca mistura citazionistica che omaggia e ridicolizza sincronicamente innanzitutto Errol Flynn e soprattutto il Robin Hood – Principe dei ladri con Kevin Costner (uscito, rispetto all’opus di Brooks, solamente due anni prima), Brooks sembra però aver perso leggermente lo smalto di una volta poiché molte gag e sketch comici, come si suol dire, girano a vuoto e molta della sua corrosiva e celeberrima ironia pungente non sempre va a segno, in quanto Robin Hood – Un uomo in calzamaglia è certamente ingegnoso, girato magistralmente nel suo consueto stile dinamico e allegro, scanzonato e caustico, ma è lontano, sia qualitativamente che parodisticamente parlando, dalle sue migliori pellicole più caustiche.

Attenendoci fedelmente, testualmente al Dizionario dei Film Morandini, vi copia-incolliamo la trama riportatane. Ché ci pare concisa e contemporaneamente esaustiva e non dispersiva, sinteticamente arguta nelle brevi ma incisive considerazioni sue recensorie puntuali e precise: evaso da un carcere musulmano, Robin Hood rimpatria a nuoto e organizza la rivolta dei contadini contro il dispotico principe Giovanni. Parodia tiepida e sciapa del film dei 2 Kevin (Reynolds e Costner) con invenzioni divertenti, imperniate sull’anacronismo, i giochi di parole e i numeri danzati.

Robin Hood è interpretato con brillantezza da Cary Elwes, il quale l’anno prima era stato Lord Arthur Holmwood nel Dracula di Bram Stoker per la regia di Francis Ford Coppola. Film, quest’ultimo, parodiato dallo stesso Mel Brooks col suo ultimo lavoro da regista, ovvero Dracula morto e contento.

Il principe Giovanni è Richard Lewis, mentre lo sceriffo di Rottingham (storpiatura di Nottingham) è Roger Rees.

Marian è invece la bella e simpatica Amy Yasbeck.

Mel Brooks interpreta il rabbino Tuckman e Dom DeLuise (Il silenzio dei prosciutti) è Don Giovanni. Il quale scimmiotta Marlon Brando de Il padrino e de Il boss e la matricola.

Patrick Stewart è King Richard, Tracey Ullman è Latrine.

In sintesi… Cosa non si farebbe per avere una lady come Amy. Bisogna cingersi in raccoglimento e battagliare ardimentosamente, accaloratamente e da (ri)belli pungenti come la demenzialità di Brooks. Però, attenti, la cintura di castità può rompere le palle. Il film diverte ma talvolta annoia. Cioè, scassa la minchia!

di Stefano Falotico

Robert De Niro tranquillizza tutti riguardo la sua ferita alla gamba

Robert De Niro arrives at the Oscars on Sunday, Feb. 9, 2020, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

By Deadline

By IndieWire:

De Niro said the injury isn’t likely to affect his performance as cattleman William Hale. “What I’m doing with Scorsese in ‘Killers of the Flower Moon,’ I’m pretty much a sedentary character in a way. I don’t move around a lot, thank god. So we’ll manage,” he said. “I just have to get the procedure done and keep it straight in a certain position and let it heal.”

LA DONNA ALLA FINESTRA (The Woman in the Window), recensione

Ebbene, oggi recensiamo il suadente e assai interessante La donna alla finestra (The Woman in the Window). Film distribuito su Netflix a partire dal 14 maggio. La donna alla finestra, invero, sarebbe dovuto uscire sui grandi schermi durante lo scorso anno. Successivamente però, la sua casa di produzione, ovvero la 2000 Fox Pictures, per i disagi provocati dal protrarsi della logorante situazione pandemica suscitata dal Covid, s’accordò con la succitata piattaforma di streaming, optando per tale tipo di distribuzione e dunque compiendo un’operazione identica a quanto avvenuto nei riguardi di un’altra pellicola recentemente uscita su Netflix e targata non dalla sua stessa major, sopra nominatavi, bensì dalla Universal Pictures. Ovvero Notizie dal mondo. Malgrado la scarsa media recensoria ottenuta sul sito aggregatore di critiche nordamericane che risponde al nome del sito metacritic.com, media cioè equivalente a un insufficiente 40% di valutazioni positive, a noi invece La donna alla finestra è piaciuto tantissimo. La donna alla finestra segna il brillante ritorno del grande Joe Wright (Anna Karenina) dietro la macchina da presa. Il quale, dopo aver esordito magistralmente con lo straordinario e scioccante Espiazione (Atonement), tratto da un bellissimo romanzo di Ian McEwan e contenente uno dei più vertiginosi piani sequenza degli ultimi trent’anni, dopo averci incantato, stupefatto di meraviglia, dopo averci finemente ipnotizzato, lasciandoci attoniti e appassionatamente intrattenuti col magnifico biopic L’ora più buia, incentrato sullo storico statista Winston Churchill (ruolo per cui Gary Oldman, presente anche in questo La donna alla finestra, vinse il suo primo, agognato, sospirato e soprattutto strameritato Oscar a consacrarlo finalmente nell’empireo dei più valenti e talentuosi nomi attoriali del panorama contemporaneo), decide in questo caso di trasporre l’omonimo romanzo di A. J. Finn, adattato per l’occasione dal drammaturgo-scrittore Tracy Letts. Il quale a sua volta, in tale circostanza, dopo aver allestito i crepuscolari script friedkiniani di Bug e Killer Joe, dopo aver lui stesso riadattato la sua pièce teatrale (opera per cui vinse il premio Pulitzer) con I segreti di Osage County, qui si cimenta con l’adattamento di una novella dichiaratamente ispirata, nel suo titolo già chiaramente ammiccante, in senso cinefilo seppur per l’appunto di matrice letteraria, a Rear Window, il capolavoro immortale di Hitchcock. Vale a dire La finestra sul cortile che, nell’incipit dei titoli di testa de La donna alla finestra, per l’appunto, compare in un frame significativo e imprescindibile.

Trama: Anna Fox (Amy Adams) è una psicologa infantile che cura gli altri, in particolar modo gli adolescenti problematici, ma non riesce paradossalmente a curare sé stessa da una patologica agorafobia oppressivamente limitante. A causa del suo disturbo psichico invalidante, è difatti costretta suo malgrado a passare le giornate nella sua abitazione di New York a Manhattan, allentando la noia esistenziale nello spiare talvolta i vicini di casa e poi a fotografarli con una macchina fotografica reflex. Alla pari di James Stewart de La finestra sul cortile, Anna assiste a un efferato crimine accaduto nell’appartamento antistante al suo. Divenendo dunque unica testimone oculare d’una violenta e macabra colluttazione fra i dirimpettai. Di cui però scorge solamente una vittima accoltellata brutalmente, non riuscendo a cogliere né vedere chiaramente chi sia stato l’autore dell’efferato crimine, sebbene possa dedurlo intuitivamente. Trattasi in effetti di un omicidio realmente avvenuto oppure di una triste, preoccupante e inquietante sua allucinazione pericolosa, indottale involontariamente dal suo precario stato mentale perennemente abbisognante di farmaci pesanti? La cui ripetuta assunzione potrebbe averle provocato un distorsivo scompenso percettivo altamente dannoso non soltanto per i suoi equilibri razionali, bensì glacialmente nocivo per il normale, altrui quieto vivere da lei infastidito e scosso per colpa della sua incongruente e insensata (?), assurda e per l’appunto allucinata, non veritiera e quindi auto-falsificata interpretazione della realtà? Un assunto decisamente intrigante e narrativamente stimolante, da Wright oculatamente, è proprio il caso di dirlo e sottolinearlo, ramificato in un calibrato e avvincente intreccio raffinatamente congegnato con classe cineastica assai pregiata, memore della lezione mai dimenticata e indimenticabile del maestro Alfred Hitchcock.

Considerato che l’opera di Wright se ne associa in quanto a reinventatine prodezze registiche aggiornate però contemporaneamente e originalmente al suo stile inconfondibilmente carico di fortissima sua indubbia personalità autoriale. Dunque, La donna alla finestra, pur essendo un film ovviamente derivativo e continuamente omaggiante il sopra citato, potremmo dire, suo capostipite firmato dall’autore di Psyco e de La donna che visse due volte, in virtù della componente cineastica e dell’ineccepibile bravura di Wright, assolve al difficilissimo compito di concretizzarsi e ai nostri occhi palesarsi come un intemerato e rinomato thriller pieno di suspense mozzafiato e scene magneticamente elettrizzanti. Un film al cui interno la violenza, forte in alcune scene madri, viene da Wright addirittura cartoonizzata e stilizzata in maniera esemplare e giammai modaiola.

Perché guardare La donna alla finestra

Innanzitutto, il cast è notevole e il film può fregiarsi di un’ottima performance della Adams, affiancata egregiamente dalla solita bella e brava Julianne Moore, da Wyatt Russell e Anthony Mackie, da Jennifer Jason Leigh, Brian Tyree Henry e da un Gary Oldman sempre efficace e dai capelli albini. Evidenziamo come La donna alla finestra ammicchi, come già detto, a molti classici e non del Cinema del passato. Noi vi abbiamo intravisto echi e rimandi piuttosto espliciti non solo al succitato Hitchcock, bensì anche a Brian De Palma, a Panic Room di David Fincher, a Scream di Wes Craven (specie nel finale che non vi riveleremo per non rovinarvi la sorpresa ma indubitabilmente gli è grottescamente simile) e, perché no, perfino a Disturbia di D.J. Caruso. Senza dimenticare, data la presenza di Jennifer Jason Leigh, Inserzione pericolosa (Single White Female) di Barbet Schroeder.

Inoltre, come sopra enunciatovi, Joe Wright dimostra per l’ennesima volta, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, che è capace di cimentarsi non soltanto coi film in costume, bensì di essere in grado mirabilmente di giostrarsi sapientemente e argutamente in ogni genere di film. Qui dirige da campione assoluto, padrone come pochi del mezzo cinematografico. E non c’importa, ripetiamo, se l’ultimo quarto d’ora sia stato reputato banalissimo nella sua risoluzione dell’enigma da parte di molta intellighenzia critica che ci trova totalmente discordi. È assai meno stupido di quanto possa apparire. Infatti, soltanto un critico superficiale potrebbe considerarlo tale. Noi pensiamo assolutamente il contrario.

Perché non guardare La donna alla finestra

Se siete affetti non da agorafobia, eh eh, bensì soffrite d’idiosincrasia per i gialli ad alto tasso di tensione e trepidazione che cambiano, quasi a ogni inquadratura, le carte in tavola, divenendo dunque paradossalmente prevedibili nella loro continua reiterazione di colpi di scena inanellati a raffica, se siete stanchi di pellicole hitchcockiane, perfino stilisticamente polanskiane, malgrado siano superbamente filmate, se vi hanno stufato e ritenete inflazionate le pellicole ove nulla è quel che a prima vista appare, lasciate subito perdere. Vi perdereste però un grande film. Poiché, stranamente, non verrete stupiti ed emozionati dai meticolosi e meravigliosi cambi, anche in senso figurato, di molteplice prospettiva filmica e narrativa, diegetica e interpretativa, in quanto La donna alla finestra è un film che si presta perfettamente a stimolanti critiche sottili di natura speculativa per via del fascino misterico e ipnoticamente morboso che suadentemente emana con garbo e sublime leggiadria figlie d’una grandissima scuola non solo citazionistica, bensì nettamente registica. Appartenente, ribadiamolo di nuovo, alla poetica assolutamente e inconfondibilmente personale di uno dei massimi e contemporanei registi, Joe Wright.

Musiche funzionali di Danny Elfman e fotografia policromatica, degna del miglior Vittorio Storaro, firmata da un Bruno Delbonnel in stato di grazia.

Curiosità: Tracy Letts interpreta lo psichiatra di Anna.

di Stefano Falotico

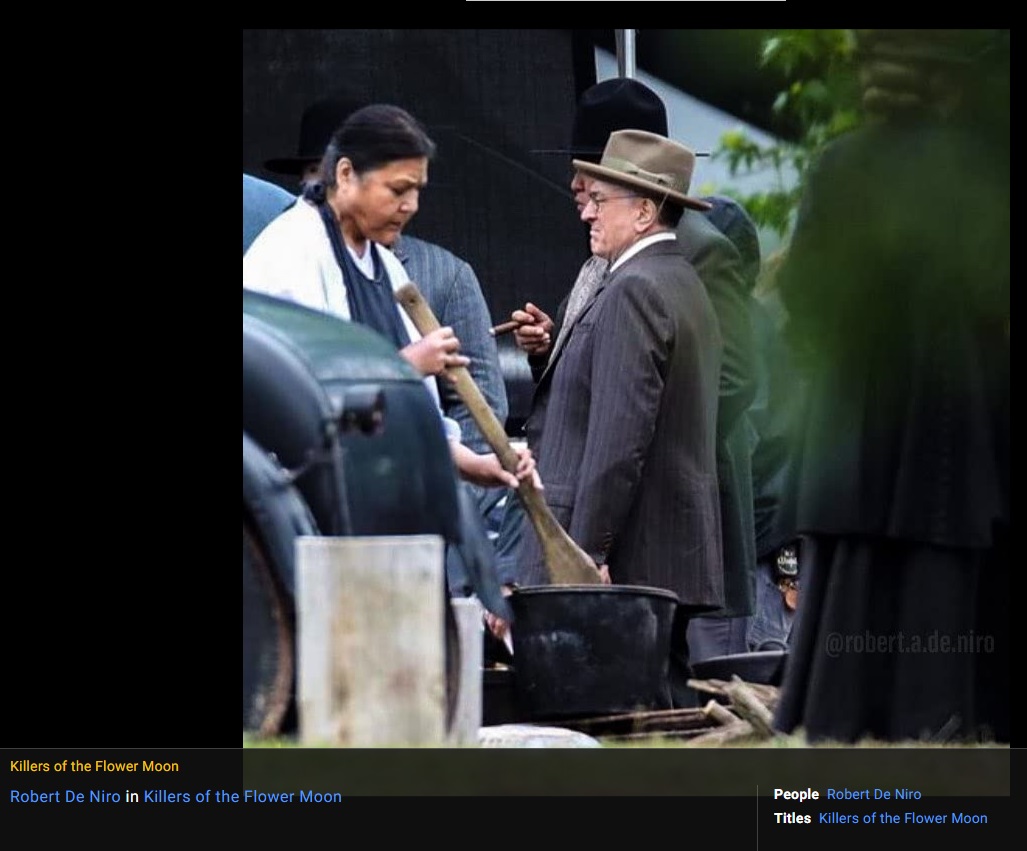

Robert De Niro, ferito a una gamba, nel suo tempo libero fuori dal set di KILLERS OF THE FLOWER MOON

Ebbene, come promesso, vi stiamo regolarmente aggiornando in merito a ogni news succosa e interessante riguardante uno dei film da noi più attesi, ovvero Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Ieri notte, purtroppo, TMZ, attendibilissimo sito esperto di news concernenti soprattutto i retroscena del mondo hollywoodiano, ci ha informato che Robert De Niro, il quale nel suddetto film di Scorsese (The Irishman) incarna il personaggio di nome William Hale, avrebbe subito, stando a quanto riportato e poi rimbalzato sulle maggiori testate giornalistiche di Cinema, fra cui Deadline, un infortunio alla gamba.

L’entità del sinistro occorso a De Niro non è stato, nei dettagli, diramato. Pare che De Niro abbia subito tale incidente durante una pausa dai ciak, per l’appunto, di Killers of the Flower Moon. In quel dell’Oklahoma, location principale della pellicola.

È stato immediatamente soccorso e, durante la scorsa notte, con un volo privato si è recato immantinente a New York, al fine di ricevere le maggiori e migliori cure mediche possibili.

Al momento, non ci è dato sapere se si tratti di una ferita, di una grave frattura o di qualcosa di più grave.

Ci è stato soltanto riferito che l’attore rimarrà a New York per alcune settimane. Non si sa neppure quando e se tornerà in Oklahoma.

Secondo però i ben informati, l’infortunio di De Niro non avrebbe compromesso la produzione di Killers of the Flower Moon.

Poiché sembra che De Niro, prima dell’accaduto, avesse già terminato di girare le scene che coinvolgono la sua interpretazione.

Dunque, l’incidente di cui è stato vittima non ha leso la lavorazione del film.

Va anche detto però che, in questi casi, è uso conservare la massima discrezione e riservatezza, lasciando trapelare pochi approfondimenti in merito. Dunque, potrebbe anche darsi che temporaneamente gli addetti stampa di Killers of the Flower Moon, per cautelarsi, abbiano mantenuto il massimo riserbo a riguardo, raccontandoci parzialmente la verità.

Infatti, stando a quanto apprendemmo dalle stesse dichiarazioni di Scorsese, le riprese di Killers of the Flower Moon, iniziate da poco, dureranno in tutto sette mesi e si protrarranno fino alla fine dell’estate.

Perciò appare assai strana, per non dire altamente improbabile, la notizia, attualmente fornitaci, secondo cui De Niro, per l’appunto, essendone uno dei protagonisti principali assieme a DiCaprio e Jesse Plemons, abbia già completato, come dettovi, il suo lavoro.

Ne sapremo di più nei prossimi giorni. C’auguriamo però, vivamente, che trattasi solamente d’un incidente di percorso, anche figurativamente parlando.

Ci spiacerebbe infatti non poco se De Niro dovesse essere rimpiazzato da un altro attore.

di Stefano Falotico

ROBERT DE NIRO, the specter of my heart – Hermetic, mellifluous and evocative medium-length film

Un lavoro enigmatico, agganciato alla mia anima morbosa. Chi vorrà trascinarsi in tale viaggio criptico, oh sì, si abbandoni liberamente alla visione, abbandonando ogni possibile raziocinio in tal caso inutile e psicologicamente pericoloso. Sì, lasciatevi, miei prodi e cinefili uomini impavidi, invece andare sofficemente e al contempo cupamente nel salire a bordo di questo breve ma falotico filmato costruito di puro stream of consciousness onirico e sanamente cervellotico. Mi trastullo a ricordare, in modo mnemonico, De Niro e la mia passione inestinguibile e inesausta per lui, attore strepitoso e immensamente camaleontico, mutevole e straordinariamente vertiginoso. Noi siamo Ronin, siamo feroci e ribaldi spiriti dei giorni nostri più radiosi e armoniosi, quindi sprofondiamo nelle più nere angosce delle notti più torbide e misteriose. Amen, così sia. Parola di dio, cioè De Niro.

Queso il testo da me scritto e contenuto, da me recitato nel filmato dal sottoscritto realizzato(vi):

Robert De Niro, lo spettro del mio cuore

Ebbene, con immane spudoratezza, sì, senz’alcun pudore o pavore che dir si voglia, debbo ammettere con franchezza obiettiva che Robert De Niro mi entrò immantinente nel cuore. Avendomi lui, anni e anni or sono, folgorato in maniera fulminea e perentoria.

Prima però di narrarvi del mio immergermi, trasfondermi e in lui trasfigurarmi a livello simbiotico, perfino osmotico, devo altresì confessarvi che sono un uomo cattivo? No, caotico, forse solamente, mentalmente ciclopico e spesso confuso in tale caravanserraglio di uomini e donne ignoranti che non conoscono le leggi entropiche sanamente vive e, vivaddio, giuste delle inviolabili emozioni altrui. Che a loro volta sono soventemente morbose, straordinariamente ondose, meravigliosamente funamboliche, persino giustamente, tetramente sacrosante. Sono, lo dichiaro onestamente, un uomo spesso insopportabile, soprattutto per me stesso. In quanto, appena sento puzza di bruciato, m’eclisso solitariamente nella notte dei miei pensieri più torbidi, lasciando che il manto stellato d’una delicata notte luminosa, ove rifulge un candido plenilunio fievole eppur morbidamente lucente, caldamente m’avviluppi nella melanconia apparentemente più atroce, invero prodiga di lietezza sovrana e giocondamente marmorea. Cosicché, mi rannicchio nel mio appartamento spoglio, desolato. Il cui ligneo mobilio, ridotto all’osso, rispecchia il mio viso scarno e magro, specularmente quindi si allinea e incorpora, metaforicamente, ai miei tratti somatici assai spigolosi da uomo perennemente teso e, a livello prettamente umorale, nervoso e irritabile oltremodo.

Sono al contempo però meno scheletrico, fisicamente parlando, rispetto a un tempo oramai per me remoto oppure più stranamente, paradossalmente vicino di quel che io stesso possa pensare. Tempo cupissimo e assai nero, emotivamente parlando, nel quale fantasmaticamente vagai da zombi in un mondo funereo, fintamente allegro, invero lugubre più d’un terrificante cimitero.

Oh, la mia vita è un mistero…

Camminando con aria attonita fra mille e più idioti affamati soltanto di sesso mendace, cioè feroci contrabbandieri delle loro porcellesche anime unte e bisunte, lerce e più sudicie d’una montagna contenente, all’interno della voragine dei suoi meandri inesplorati, puzzolenta immondizia vomitosa poi vulcanicamente espulsa dalle sue mostruose fauci con incontenibile furia magmatica delle più velenose e turbinose. Parimenti, le viscere e le interiora della maggior parte della gente sono impregnate di merda. Da questa gente poi sputata in deflagranti volgarità inesauste. La maggior parte del mondo è formata infatti perlopiù da uomini e donne contraffattisi, sporcamente corrotti e prostratisi al dio danaro da cui s’origina ogni desiderio più biecamente, immondamente lussurioso. Sì, si genuflettono all’impudicizia della loro porca mercanzia, per l’appunto si danno alla più disumana, stomachevole sporcizia. Deglutiscono fin dalla nascita e dalla più tenera loro età, inizialmente innocente, assorbono mefiticamente nelle loro intestina il male profondo e indelebile di questo mondo abietto, sin dagli albori delle sue più preistoriche origini, prostituitosi alla carnalità per l’appunto più puttanesca, purulenta e sozza. Quindi, dopo aver mangiato il diavolo dell’abominevole loro essersi, incoscientemente, inchinati in forma inesausta e insaziabile alla più indigeribile pestilenza mortifera di tale mondo consacratosi a Lucifero, ti sputano in viso ogni loro mal di pancia con inimmaginabile crudeltà aberrante.

di Stefano Falotico