THE FATHER – Nulla è come sembra, recensione

RECENSIONE n. 1

Oggi recensiamo la prima prova registica del talentuoso Florian Zeller. Ovvero lo stupendo e giustamente acclamato The Father.

Come detto, trattasi dell’esordio di Zeller dietro la macchina da presa, un esordio clamorosamente riuscito. Infatti, The Father è stato candidato a sei premi Oscar, fra cui la nomination come miglior film dell’anno. Stranamente però, così come soventemente accade soprattutto negli ultimi tempi, cioè da quando la selezione delle possibili pellicole candidate agli Academy Awards è salita, a discrezione dei membri della sua giuria, da cinque a dieci, è altresì ovvio e ben spiegabile che se, per l’appunto, possono essere candidati al massimo 5 registi e se di conseguenza i film in gara a concorrere al premio di Best Picture sono spesso superiori a cinque, qualche regista inevitabilmente è costretto giocoforza a essere trascurato.

Dunque, sebbene tale scelta ci paia poco plausibile e immeritata, Zeller non è stato nominato nella categoria di best direcor. Ce ne dispiacciamo poiché, così come sopra accennatovi e nelle seguenti righe da noi fermamente ribadito, The Father è un grande film diretto magistralmente. Nonostante, vi premettiamo, possegga un andamento narrativo che potrebbe apparire ostico e soporifero ai più.

Tratto dall’omonima pièce teatrale di Zeller stesso, adattata cinematograficamente da quest’ultimo assieme a Christopher Hampton (già sceneggiatore peraltro di un film dal titolo assai simile con Hopkins, ovvero The Good Father – Amore e rabbia di Mike Newell, oltre ad essere stato il writer del magnifico Espiazione di Joe Wright, e regista di Carrington), The Father è sostanzialmente un finissimo kammerspiel delicato della relativamente breve eppur assai intensa durata di un’ora e trentasette minuti.

Trama:

un signore di nome Anthony (Anthony Hopkins) in là con l’età, diciamo pure anziano, soffre da tempo di demenza senile, forse a sua insaputa. Malgrado l’acuirsi dei sintomi sempre più preoccupanti della patologia di cui è affetto e afflitto, il burbero Anthony non vuole essere aiutato da nessuno, tantomeno dalla figlia Anne (Olivia Colman). Che lui spesso confonde con un’immaginaria (?) donna (Olivia Williams) senza nome, vagamente simile nell’aspetto fisionomico ad Anne. Anthony, essendo un uomo orgoglioso, avverte come umiliante e degradante chiedere l’assistenza psicologica e il supporto umano a chicchessia. E crede unicamente alla versione del suo cervello. Cioè, probabilmente la versione degli eventi quotidiani che gli accadono e gli incontri che avvengono nel suo appartamento non coincidono con la realtà oggettiva. La figlia però, lentamente, vincendo le forti resistenze e le indubbie, difficilmente scalfibili ostilità del padre, con dolce premura e ammirabile sensibilità, insomma con enorme tatto e delicatezza, ribadiamo, malgrado i primi scontri col carattere indomabilmente testardo di Anthony, riesce ad avvicinarsi a lui sempre di più, sostenendolo nella sua dura battaglia contro la sua degenerativa malattia.

L’incipit di The Father è notevole perché, con colpi di scena ben congegnati, depista le aspettative dello spettatore stesso, stupendolo con trovate impreviste che destano, non solo agli occhi del personaggio interpretato da un superbo Hopkins, forte inquietudine spiazzante. Zeller crea infatti una giusta atmosfera ricolma di affascinante suspense per cui The Father, almeno durante i primi tre quarti d’ora, potrebbe essere scambiato addirittura per un thriller d’alta scuola polanskiana. Non a caso nel film, brevissimamente, compare a mo’ di semi-spettro la torbida co-protagonista de L’uomo nell’ombra, per l’appunto la Williams. Dunque, dopo aver mescolato le carte, memore forse di Memento (perdonate il consapevole gioco di parole), Zeller svela presto le sue intenzioni e The Father assume i precisi connotati di un profondo dramma intimistico tipicamente, stilisticamente di matrice francese. Difatti, Zeller, pur avvalendosi di attori principalmente inglesi, fra cui il bentornato Rufus Sewell (Dark City, Padrona del suo destino), è nato a Parigi. E non poche volte cita sia Londra, in cui è ambientata la vicenda, che la capitale della Francia (vedendo il film, capirete perché).

A differenza di quanto entusiasticamente affermato da alcuni critici fin troppo entusiasti riguardo il valore di The Father, il film a noi è piaciuto molto ma specifichiamo che non è un capolavoro. Bensì un’opera molto elegante dagli evidenti pregi importanti.

A partire dalla splendida recitazione di Hopkins e della Colman (il primo candidato come miglior attore protagonista, la seconda come non protagonista), passando per la suadente musica di Ludovico Einaudi (Nomadland) e l’accattivante fotografia naturalistica di Ben Smithard, fin ad arrivare al serrato montaggio di Yorgos Lanprinos.

Dopo il suo teso inizio pieno di sorprese narrative, il film si adagia su un ritmo molto lento e privo di scossoni nell’intreccio. Così che, superficialmente, potrebbe sembrare noioso, dunque potrebbe conseguentemente annoiare molti.

The Father è un film estremamente sofisticato e introspettivo la cui visione però non è di certo adatta a tutti.

Curiosità: il personaggio di Anthony, incarnato ovviamente e come detto dallo stesso Anthony Hopkins, nel film afferma di essere nato il 31 Dicembre del 1937. Ovvero lo stesso giorno di nascita di Hopkins stesso.

Recensione n. 2

Ebbene oggi recensiamo The Father. Esordio acclamato alla regia del regista francese Florian Zeller. Che, per l’occasione, ha personalmente trasposto per il grande schermo, adattandola in fase di sceneggiatura assieme a Christopher Hampton, la sua personalissima e omonima pièce teatrale. Peraltro, già portata al Cinema, non da Zeller, bensì da Philippe Le Guay con il film da noi intitolato Florida, avente per protagonisti il compianto Jean Rochefort e Sandrine Kiberlain.

Trama:

siamo nella Londra contemporanea e un anziano signore di nome Anthony (Anthony Hopkins) vive in un comodo appartamento assieme alla sorella Anne, detta Angela (Olivia Colman).

Improvvisamente ci accorgiamo, noi tutti spettatori, che qualcosa non va, forse nella sua testa, come dovrebbe andare normalmente, diciamo pure eufemisticamente. Poiché Anthony è preda di visioni e allucinazioni crescenti, pensa cioè di entrare in relazione con persone che lui crede siano vere, forse invero non esistono affatto o probabilmente abitano metaforicamente solamente all’interno della sua distorsione della realtà. In quanto scopriremo ben presto che Anthony è afflitto da demenza senile e, col trascorrere del minutaggio del film, la sua degenerativa patologia mentale peggiorerà in modo sempre più allarmante. Tanto da costringere sua sorella dapprima ad assisterlo con energica, volitiva forza benevolente, quindi a indurla ad optare, sebbene controvoglia, per una scelta tristissima e radicale, altresì inevitabile.

Film assai enigmatico, con un incipit calzante ove le aspettative non soltanto di Anthony, bensì anche di noi dall’altra parte dello schermo, vengono alterate in continuazione. Creando forte tensione e palpabile pathos avvincente, similmente a un thriller sofisticato alla Roman Polański. Difatti, nel cast vi è anche Olivia Williams, splendida interprete de L’uomo nell’ombra.

Film contorto di giochi di specchi seducenti e per lo stesso spettatore non sempre narrativamente trasparenti. Poiché Zeller, volutamente, confonde le carte delle verità apparenti, per l’appunto, sottilmente eludendole a ripetizione e poi approdando, soltanto nell’ultima mezzora, a una diegetica di facile interpretazione.

Hopkins giganteggia assieme alla Colman e The Father è stato candidato a sei premi Oscar, fra cui le candidature nelle rispettive categorie di Best Actor e Best Sopporting Actress assegnate ai due succitati suoi interpreti.

Il film concorrerà ai prossimi Oscar anche nella rilevante categoria di Best Picture ma stranamente Zeller non è stato candidato come regista.

The Father ammalia ed emoziona, commuovendo soventemente, ma probabilmente non è affatto quel capolavoro di cui parla la Critica americana, rimasta con tutta probabilità sia incantata che ingannata dalla regia apparentemente geniale di Zeller che invece, a lungo andare, rivela molte pecche e, come detto, verso il finale s’adagia a conclusioni convenzionali in linea col classico melodramma strappalacrime che non s’allontana più di tanto, a conti fatti, con un’innumerevole serie di pellicole a simile tematica.

di Stefano Falotico

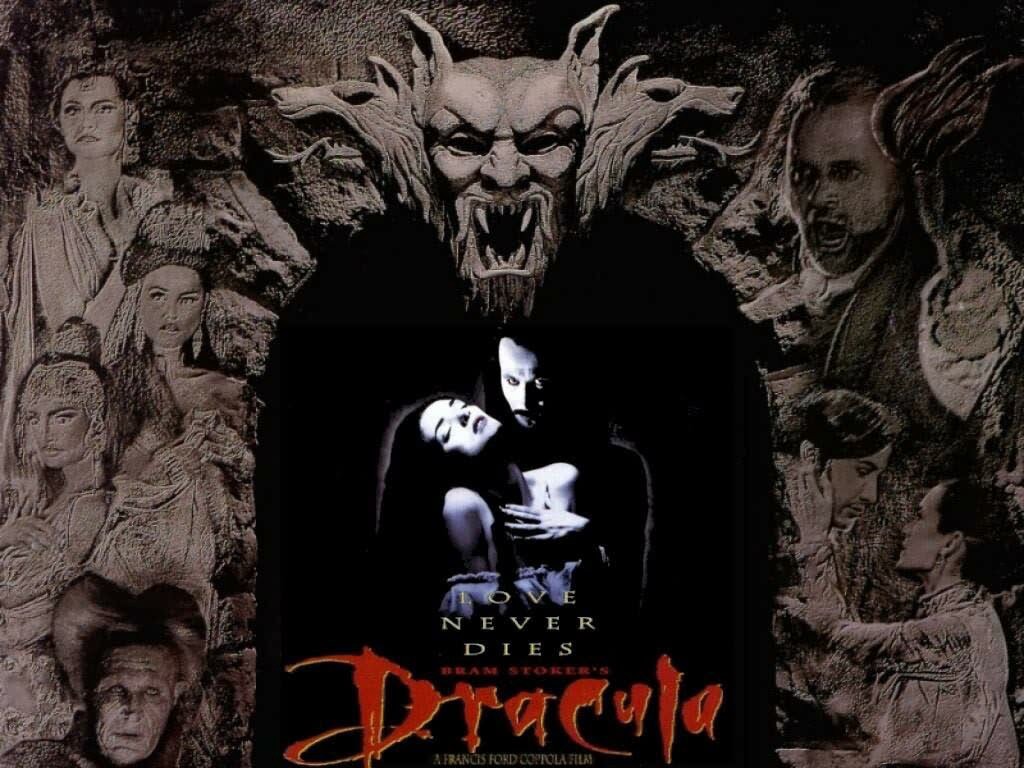

DRACULA DI BRAM STOKER, recensione

Ebbene, prima o poi dovevamo arrivare al Dracula di Bram Stoker firmato dal grande Francis Ford Coppola (Rusty il selvaggio).

Opera titanica ed epocale, Dracula di Bram Stoker uscì sui nostri schermi nel gennaio del ‘93 e dura due ore e otto minuti. Potremmo riduttivamente, semplicisticamente e in forma generalista categorizzarlo come horror ma, così facendo schematicamente, lo appiattiremmo in una monodimensionale visione che trascurerebbe la complessità delle sue molteplici tematiche molto più profonde, sfaccettate e non ascrivibili ad alcuna classificazione possibile.

È una versione piuttosto fedele al celeberrimo romanzo sempiterno di Bram Stoker. Sebbene, così come soventemente accade per le trasposizioni cinematografiche, differente in alcune parti (trovate tutto su Wikipedia), tagliate e rielaborate, reinventate e romanzate dallo stesso Coppola, autore della sceneggiatura assieme all’arguto James V. Hart.

Coppola ne fu anche produttore e lo straordinario, inaspettato successo del film risollevò pienamente le sorti, all’epoca profondamente in discesa, della sua Zoetrope che stava infatti rischiando la bancarotta.

Dracula di Bram Stoker rinverdì i gloriosi fasti della Monster Universe, rigenerando non mostruosamente, bensì in maniera mirabolante e sensazionalmente avanguardistica, l’intramontabile e immarcescibile mito del Nosferatu, divenendo al contempo il capostipite dei reboot sui generis concepiti e finanziati dalla TriStar Pictures a inizio degli anni novanta. Fra i quali figurarono, immediatamente dopo, il Frankenstein di Mary Shelley per la regia di Kenneth Branagh con Robert De Niro (opera effigiatasi, patrocinata e fregiatasi dell’egida di Coppola produttore), Wolf – La belva è fuori di Mike Nichols con Jack Nicholson e Michelle Pfeiffer, e Mary Reilly di Stephen Frears con John Malkovich e Julia Roberts.

I tre film appena succitati però si rivelarono, a differenza del Dracula di Bram Stoker coppoliano, un sonoro fallimento (forse ingiusto?) in termini di Critica e pubblico, cioè furono dei flop clamorosi soprattutto al botteghino, a prescindere dai loro eventuali, sottovalutati meriti artistici e dai loro possibili pregi qualitativi.

Trama:

corre l’oscuro anno 1462 e la cristianità è in pericolo in quanto i barbarici turchi, dopo la feroce conquista di Costantinopoli, stanno egemonizzando l’Europa dell’Est. Seminando morte e distruzione con impietosa furia atroce, detronizzando i fedeli adepti alla Chiesa di Dio nostro Signore.

Però, dall’arcana e plumbea, misteriosa ed esoterica Transilvania, uno stoico cavaliere rumeno impavido dal roboante nome di Conte Vlad, detto altresì Draculea (Gary Oldman), appartenente al Sacro Ordine del Dragone, un principe valoroso ribattezzato l’Impalatore, corazzato di un’armatura rosso cremisi lucidamente lustrata metaforicamente nella speculare finezza fascinosa del suo cuore elegantemente romantico e ricolmo d’acceso amore passionalmente focoso per la sua giovane, avvenente sposa di nome Elisabeta (Winona Ryder), battaglierà con intrepida prodezza al fine di sconfiggere ogni turco maledetto. Dopo un’ardua e interminabile guerra sanguinosa, ne uscirà trionfalmente vittorioso. Immantinente speranzoso di poter quanto prima ritornare a casa, celebrato per la sua epica impresa eroica, per riabbracciare Elisabeta e armoniosamente festeggiare con lei, amata prediletta, il suo nobilissimo e monumentale, eterno amore infinito.

Nel frattempo i turchi, per vendicarsi dello smacco subito a causa della loro débâcle (chiamatela se preferite disfatta o imbarazzante, imprevista sconfitta), hanno inviato una falsa missiva al castello di Draculea, destinando l’epistola ad Elisabeta. Raccontandole la bieca e perfida menzogna secondo la quale il suo amante, pur avendo vintoli col suo esercito, è tragicamente perito durante il combattimento.

Al che Elisabeta, assalita dallo sconforto e immensamente costernata per il madornale evento narratole, vittima del dolore più lancinante e colta all’istante da un’incommensurabile disperazione straziante, si suicida terribilmente e in modo fatale.

Quindi al suo ritorno che si preannunciava vittoriosamente, felicemente sfarzoso, Dracula, anziché poter solennizzare e perpetuare il suo immane amore appassionatamente romantico, sentendosi inspiegabilmente tradito dal suo dio per il quale con superbo onore si batté e sacrificò con dedizione assoluta, avendogli prestato mirabile giuramento credente, sconvolto per la morte devastante della sua Elisabeta, rinnega dio e lui stesso, consacrandosi a Satana al fine di poter risuscitare, forse illusoriamente, la morte irreversibile del suo nerissimo lutto incolmabile e angosciante.

Inoltre, essendo considerato il suicidio un peccato capitale meritevole di dannazione infernale, Dracula non potrà mai rivedere lassù in cielo paradisiaco, alla fine dei suoi duri giorni oramai per sempre traumatizzati dal cupissimo evento nefasto e indelebile, la sua dolce e innocente Elisabeta.

Elisabeta è morta e non tornerà più, Dracula è oramai perduto e distrutto. Lui stesso s’è trasformato in un’anima immortale, funerea e tetramente inconsolabile che vagherà fantasmatica nella sua malaugurata esistenza indissolubilmente tristissima e mortifera.

Poi, nel 1897 a Londra, l’ambizioso Jonathan Harker (Keanu Reeves) viene assoldato dal suo capo per risolvere un irrisolto caso immobiliare concernente l’acquisto lasciato in sospeso di molte case, situate in punti strategici e nevralgici della capitale britannica, effettuato per conto di un tale conte abitante in Transilvania. Un caso per cui già prestò servizio il fido Thomas Renfield (Tom Waits). Il quale però da allora, sciaguratamente, impazzì e conseguentemente fu internato in manicomio.

Harker parte così in viaggio alla volta dell’annunciatagli destinazione, abbandonando momentaneamente la sua donna, Mina Murray (sempre Winona Ryder). Avventurandosi in uno spettrale luogo ove l’eccentricità più macabra e sovrannaturale non poco lo perturberà.

Mina chi è, in realtà? L’incarnazione di Elisabeta, avvenuta in maniera fenomenale quattro secoli dopo?

Il Conte, invece?

Il professore Abraham Van Helsing (Anthony Hopkins), colui che darà caccia spietata forse al redivivo Dracula esso stesso reincarnatosi e ringiovanito similarmente a mo’ del Tim Roth di una successiva, eccezionale opus di Coppola, cioè Un’altra giovinezza, incentrata sull’imprescindibile e principale, portante tema caro a Coppola stesso e spesso ricorrente nella sua filmografia di indiscutibile e geniale maestro, vale a dire la nostalgia e la rinascenza del tempo apparentemente perduto e ritrovato di proustiana ascendenza, derivazione e memoria, potrebbe essere in qualche modo il vegliardo sacerdote inquietante di nome Cesare che sacramentò a Dracula la maledizione diabolica di cui quest’ultimo sarebbe stato vittima e carnefice incosciente?

Fotografia strepitosa di Michael Ballhaus, ammalianti e ipnotiche musiche in colonna sonora di Wojciech Kilar con Annie Lennox nei titoli di coda, tre premi Oscar (Costumi, Scenografia, Montaggio sonoro), un cast eterogeneo di attori in forma smagliante in cui compare per qualche attimo anche Monica Bellucci e su cui ovviamente primeggia, da dominatore universale della scena, un Gary Oldman in stato di grazia esaltante.

Curiosità: il direttore del doppiaggio della nostra versione italiana è stato Manlio De Angelis che nel film dà la voce a Waits.

Anthony Hopkins doveva inizialmente e come di consueto essere doppiato dalla sua voce italiana ufficiale, cioè quella di Dario Penne. Poi, si optò per la scelta di affidare a Penne la voce di Oldman.

Cesare Barbetti dunque doppiò Hopkins come già accaduto però soltanto un paio di volte.

di Stefano Falotico

CODICE GENESI (The Book of Eli), recensione

Ebbene, oggi recensiamo e ripeschiamo l’ottimo Codice Genesi (The Book of Eli) dei fratelli Albert e Allen Hughes.

Codice Genesi fu alquanto sottovalutato ai tempi della sua uscita nelle sale. Da noi uscì, per l’esattezza, in data 26 Febbraio 2010.

Sebbene la media recensoria, riportata da metacritic.com, sia piuttosto soddisfacente, cioè Codice Genesi vanti un discreto 53% (voto, tutto, sommato, sopra l’ampia sufficienza) di positive opinioni critiche, tale film firmato dai registi dell’acclamato La vera storia di Jack lo squartatore apparve a molti, come si suol dire, più che sbagliato, già visto e superato.

Permetteteci il gioco di parole, sì, è certamente anacronistico. Anzi è ambientato in un futuro à la Mad Max, dunque apocalittico e distopico. Però Codice Genesi, rivisto col senno di poi e con maggiore, lucida obiettività e ponderata, fine oculatezza, è un film da rivalutare quanto prima. Così come noi vi spiegheremo, speriamo esaustivamente e in forma chiara, concisa e precisa, nelle seguenti righe.

Sceneggiato dal fantasioso e valente Gary Whitta (After Earth, Rogue One: A Star Wars Story), Codice Genesi dura un’ora e cinquant’otto minuti. Nella sua corposa durata avvince e, fin dal suo incipit volutamente soporifero, invero argutamente permeato di torbide atmosfere suggestivamente ermetiche dalle tonalità verdi saturate in color corrections e computer graphics funzionali alla vicenda raccontataci, Codice Genesi profuma di lisergica stramberia originale, trasuda di purissima fantascienza assai amabile.

Per non sciuparvi la visione, nel caso non l’aveste mai visto, ci limiteremo ad accennarvene la trama, riducendola all’osso eppur fornendovene le stuzzicanti coordinate narrative chirurgicamente millimetriche nella speranza che, nella nostra sintesi evocativa la sua dimensione fascinosamente fuori dal tempo, millenaristica e al contempo visionariamente ammantata di brillante nichilismo a mo’ de Il corvo di Alex Proyas, possiate per l’appunto vederlo subito e ben apprezzarlo.

Trama: in una nera landa desolata, brulla e piena di costruzioni fatiscenti, in mezzo a un imprecisato luogo post-apocalisse, nel degrado d’una natura selvaggia, un uomo solitario (Denzel Washington) cerca rifugio ove riesce. Al che, dopo alcune disavventure e un’aggressione ricevuta e da lui sventata con violenza brada, in virtù delle sue prodigiose doti marziali da combattente spietato e brutale, giunge in una cittadina capeggiata, forsanche costruita, dal misterioso e minaccioso Carnegie (Gary Oldman, al solito meraviglioso e qui dalla magrezza spettrale e col viso butterato). Carnegie è in cerca da tempo immemorabile di un libro assai prezioso, anzi, importantissimo.

Qui ci fermiamo altrimenti vi sveleremmo troppo. Straordinaria fotografia chiaroscurale e, per l’appunto, egregiamente atmosferica di Don Burgess (Forrest Gump) e un cast rilevante in cui si mettono in mostra la rediviva Jennifer Beals (Flashdance), la splendida e solare Mila Kunis nei panni di Solara, Ray Stevenson, Michael Gambon e un inquietante Tom Waits, il quale rincontra Oldman dopo l’epocale Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, sono le facce giuste per questo peculiare, barbarico western metropolitano diretto con grintoso piglio dagli Hughes. Qui parecchio ispirati e poi, ahinoi, persi per strada.

Codice Genesi, verso la parte centrale, un po’ arranca e perde ritmo, smarrendosi forse in una storia abbastanza banale a base d’inseguimenti rocamboleschi e sparatorie troppo insistite ma, ripetiamolo, appassiona e non dà un attimo di tregua. Carnegie riuscirà ad acciuffare il suo bramato libro e forse ad agguantare chi ne è in possesso? Intanto, se Codice Genesi, vi fosse sfuggito, cercatelo e recuperatelo.

Cammeo finale di Malcolm McDowell (non accreditato).

di Stefano Falotico

HOUSE OF GUCCI – First look from Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino & Jared Leto from new opus by Ridley Scott

ROME, ITALY – MARCH 04: Lady Gaga is seeing in Rome on March 04, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Deepixel/GC Images )

TUTTI I SOLDI DEL MONDO, recensione

Ebbene, oggi recensiamo (sì, abbondiamo di plurale maiestatico, moltiplichiamoci nella pluralità, ah ah) Tutti i soldi del mondo (All the Money in the World) di monsieur Ridley Scott.

In concomitanza con le riprese, attualmente in corso in quel del lago di Como, della sua nuova opus, ovvero House of Gucci con la regina più trasgressiva e irresistibilmente sexy del panorama musicale del mondo, mrs. Lady Gaga, qui nei panni della dark lady Patrizia Reggiani e, nella vita reale, oramai regale per via dei soldi da lei accumulati, matrona invincibile della femminilità più fascinosamente perversa e ancestrale. Lei, l’incontrastata trentaquattrenne signora del gossip per eccellenza, vale a dire la splendida, torbida e voluminosamente misteriosa donna voluttuosa che mi fa impazzire più di tutte le altre poiché, talvolta, pare l’incarnazione della Gioconda, cioè è il ritratto vivente d’un eterno capolavoro di Leonardo esemplificato nella sua immane carica erotica seduttiva profondamente ambigua. Lady Gaga, androgina e al contempo emblema totale del sex appeal più bestiale e muliebre. In quanto sa essere porca soltanto ammiccando inavvertitamente ed è contemporaneamente, straordinariamente elegante anche quando, anziché indossare tailleur e pantaloni maschili, lascia intravedere con classe le sue magnifiche caviglie sinuosamente allineate, intarsiate perfettamente e sensualmente intonate alle sue feline e iper-sensuali movenze da superbo lato b perennemente basculante e per noi uomini decisamente arrapante.

Scusate, non perdiamoci in seghe non mentali.

Questo Tutti i soldi del mondo non vale una pugnetta ma è comunque piacente. Certamente godibile ma non amabile sconfinatamente e passionalmente come Lady Gaga. Una donna cougar per cui sborserei i pochi soldi da me depositati alla Carisbo, sì, la Cassa di Risparmio, pur di pagarla profumatamente se anche solo privatamente mi donasse una notte d’amore selvaggio alla Kendra Lust che fu.

Lady Gaga, prototipo della lussuria personificata. Ce la vogliamo dire senza peli sulla lingua, anzi, speriamo coi suoi dopo un rapporto con lei non solo orale? È una gnocca esagerata!

Io non sono però uno da quattro soldi, ah ah, né uno che vuole mandare tutto a puttane. Neanche son un magnaccia. Lady Gaga vuole il denaro (s)porco dai veri magnati. Mannaggia!

Eh sì, miei mangioni, è una donna imperiale che, durante le pause dei ciak a Roma di House of Gucci, al sopraggiungere della caliente, stuzzicante night dopo una giornata spossante di lavoro duro e stressante, ospita nella sua suite d’albergo lussuriosa, no, lussuosa che affaccia sui Fori Imperiali, un uomo che le sia a letto gladiatorio al Massimo… Decimo Meridio. Con tanto di doppietta del doppiatore Luca Ward, romanaccio di origine controllata più d’un piatto di fettuccine all’amatriciana. Lady Gaga è gioconda e giocosa. Sì, di giochi d’adulti gioca sporcamente eppur rimane intonsa. La sua caratura, non a mille carati di qualche dente rifatto, è immacolata. No, dorata. Lei, interprete di A Star Is Born, è una stella già immortale e non una friabile cometa che non cadrà mai nella notte di San Lorenzo. Mica una meteora, uomini panzoni che soffrite di meteorismo e che vi siete ridotti solamente a leggere le previsioni meteorologiche.

Lei è una tigre divoratrice d’ogni volpone e veste anche pellicce leopardate. È una d’alto bordo, mica una lupa qualsiasi che batte vicino ai Castelli Romani. Eh sì, miei poltroni e pelandroni. Lady Gaga adora farlo pure su ogni poltrona, mie tardone.

Qui parliamo d’una signora, come detto, della notte scura. Eh sì, miei figli di tr… ia. D’altronde, per entrare in Lady Gaga, no, in uno di quei forni crematori, no, nei fori degli imperatori, bisogna passare per Colonna Troiana e imboccare poi quello di Cesare. Date alla Gaga ogni gigolò, cioè quel che è di Cesare ma anche di Mario, di Giuseppe e forse di qualche riccone bello. Uno che non va mica a Riccione, miei ricchioni. È una donna dal culo sfondato.

Mica una moralista bigotta che crede nel Papa. Questa qui tutti le pappa e in un sol boccone se li magna.

Ebbene, tale House of Gucci sarà una puttanata storica.

Parimenti a Tutti i soldi della Gaga, no, ad All Money in the World, la Germanotta tutti se li gira, no, questo film sovreccitato, no, succitato, nella capitale italiana stanno girando. ‘Sti cazzi!

Basta ora con l’essere prosaici e con le popolane. Che sono tutte queste ville, no, villan(i)e?

Paolo Mereghetti, nel suo Dizionario, stroncò Tutti i soldi del mondo. Altrettanto fece impietosamente sull’editoriale del Corriere della Sera.

Leggiamo testualmente e integralmente la sua recensione edita, a mo’ di editto plebiscitario, no, pubblicata in data 3 Gennaio 2018.

È la seguente, miei amici condottieri. Orsù, seguitemi. Non perdete il filo di Arianna, quello di Charlize Theron della celeberrima pubblicità del Martini e lo spacco delle minigonne della Gaga, miei gagà e lacchè, eh eh.

Mereghetti è il nostro Cesarone alla Claudio Amendola, no, il nostro Cicerone. Eh sì, miei guaglioni e mariuoli-marpioni. Non fate i furboni! Ecco la trascrizione:

Ma che film è mai questo Tutti i soldi del mondo? Non è opera di finzione, come spiegano le didascalie all’inizio e alla fine che ribadiscono il legame con la Storia e l’intenzione di collocare la trama all’interno di quel nodo di vipere che fu la famiglia Getty. Ma non è neanche opera di ricostruzione o interpretazione perché le «libertà» che si prendono lo sceneggiatore David Scarpa e il regista Ridley Scott sono tali e tante da rendere inattendibile quel che si vede, a cominciare dal luogo del rapimento, che non avvenne lungo viali frequentati da prostitute (perfettamente bilingui!) ma nella ben più centrale piazza Farnese. L’idea di Ridley Scott per il suo venticinquesimo film era quella di abbandonare i terreni a lui più familiari della fantascienza e dell’action per raccontare il rapimento di Paul Getty III (Charlie Plummer, nessun rapporto con l’attore Christopher), prelevato il 10 luglio 1973 a Roma e liberato in Basilicata il 17 dicembre dello stesso anno dopo che nel novembre gli era stato tagliato un orecchio per sollecitare il pagamento del riscatto: all’inizio diciassette milioni di dollari poi scesi a circa quattro, cioè un miliardo e seicento milioni di lire.

Ma alla sceneggiatura (così come ai sequestratori, legati alle ‘ndrine calabresi) interessa soprattutto la reazione del nonno del rapito, il magnate del petrolio Paul Getty I (Christopher Plummer), l’uomo più ricco del mondo ci fa sapere il film, che dichiarò subito l’intenzione di non pagare alcuna cifra per evitare ulteriori rapimenti dei suoi numerosi nipoti. Accentuando così il suo scontro con Abigail Harris (Michelle Williams), moglie divorziata di Paul Getty II (Andrew Buchan) e madre del rapito e di altri tre figli. Il «mostro cattivo» (e ricchissimo) contro la «mamma buona» (e povera). E in mezzo il «freddo calcolatore», l’ex agente Cia Fletcher Chase (Mark Wahlberg) che il magnate mette a fianco dell’ex nuora per aiutarla nella trattativa. Poteva essere lo spunto per un confronto teso e appassionante che però il film spreca con una serie di cadute che a volte rasentano la comicità involontaria (l’incontro di Chase con le Brigate rosse, che all’inizio sembravano coinvolte: per far capire chi sono, tengono uno stendardo con il loro nome ben in vista nel loro appartamento), a volte scivolano nei luoghi comuni più scontati (la corruzione o l’incapacità delle Forze dell’ordine italiane), a volte penalizzano attori altrove eccellenti (come Romain Duris nei panni del sequestratore Cinquanta, costretto a smorfie sovrumane, si immagina per via della sua origine calabra).

Ma più dei luoghi comuni su un’Italia che sembra uscita dalle barzellette, quello che sembra interessare davvero Ridley Scott (e soprattutto la casa di produzione Sony) era mettere il film al riparo dai boicottaggi del pubblico americano, dopo che Kevin Spacey, scelto all’origine per il ruolo del miliardario, era diventato uno dei «nemici» da abbattere nella guerra ai molestatori sessuali. E così, a sei settimane dall’uscita americana, il budget del film è passato da quaranta a cinquanta milioni di dollari per chiedere a Christopher Plummer di rigirare le ventidue scene in cui appariva il reprobo Spacey, al ritmo di diciotto ore al giorno di lavoro (un tour de force non indifferente per l’ottantasettenne attore canadese). Sarebbe bello poter confrontare le due interpretazioni (quella di Spacey si era intravista in alcuni trailer), ma la prova di Plummer è comunque una delle due cose buone del film, insieme a quella di Michelle Williams. Sono loro, con l’intransigenza dell’uno e la testardaggine dell’altra, a dare al film qualche momento di interesse, quelli in cui Ridley Scott si ricorda di essere ancora un buon regista, capace di giocare sui contrasti dei caratteri e tener desta l’attenzione dello spettatore. Per il resto, la pellicola scivola nel previsto e nel prevedibile, quando non decide di stravolgere decisamente i fatti, ricostruendo a capocchia la liberazione del giovane Getty e castigando con una morte prematura (in realtà se ne andò due anni dopo) il super-cattivo del film, specie di ritratto esageratamente sopra le righe tra Barbablù (che qui se la prende coi figli e non con le mogli) e zio Paperone.

Qui invece la mia lapidaria, infantile regressione, no, superba recensione.

Copio-incollo anche la sorca, no, la trama e la sorta di prefazione da Wikipedia:

Il 10 luglio 1973, a Roma, alcuni membri della ‘ndrangheta rapiscono il sedicenne John Paul Getty III. Il loro obiettivo è ottenere un lauto riscatto da parte del nonno del ragazzo, il noto magnate dell’industria petrolifera nonché uomo più ricco del mondo J. Paul Getty. Il miliardario lascia tuttavia la stampa ed i rapitori stupefatti quando si rifiuta categoricamente di pagare la somma pattuita, anche se questo potrebbe significare la morte del nipote. Per Gail Harris, madre del ragazzo ed ex nuora di Getty, inizia così una lotta contro il tempo per salvare il figlio da morte certa.

Partiamo, miei prodi contro i porci e i prodi.

Evviva Roma, Ulisse e Troia, Itaca e l’Italia ove il pettegolezzo abbonda. Ah, quanti vigliacchi, ne sa qualcosa Don Abbondio. Abbondiamo!

Il re è morto, invece Fabrizio Corona?

Charlie Plummer è davvero il nipote di Getty/Plummer o trattasi di casuale omonimia?

Come disse Corrado Guzzanti, la seconda che hai detto.

Charlie Plummer rimarrà un attore piuttosto anonimo? Quando morirà più ricco di Getty, la gente lo ricorderà, sarà cioè tramandato ai poster(i), oppure le persone si domanderanno, se mai se lo chiederanno, come si chiamava, pure? Non ricordo…

Ah, Quelo lì, ove quello viene detto alla romana…

Io scrivo liberamente qui libero da vincoli editoriali senza le marchette di Scott che chiama Jared Leto. Uno che veste anche Armani, fra l’altro. E non paga i vestiti firmati. Firma solo i contratti per ricevere tutti i soldi del mondo affinché indossi, senza interessi, pure Ermenegildo Zegna, semmai…

Getty, Gucci e soprattutto, miei ciucci, Balthazar Getty è davvero il nipote di suo bisnonno Christopher Plummer/John Paul o dello stesso personaggio interpretato da Kevin Spacey in Tutti i soldi del mondo?

Eh già, certa gente nasce con un culo della madonna. Chi, la Ciccone o la Gaga? Certa gente ha bisogno di lavorare e farselo. È già baciata dalla fortuna dalla nascita. Tant’è che David Lynch, dopo aver inserito l’orecchio mozzato di Getty/Charlie Plummer in Velluto blu, ah no, scusate, volevo dire… mi sono perso. Vado ritrovato dall’agente Cooper.

Esatto, in Strade perdute, Lynch regalò a Balthazar la possibilità gratuita di poter toccare persino il fondoschiena ignudo di Patricia Arquette.

Capisciste?

Come dice Marco Leonardi in Tutti i soldi del mondo.

Leonardi, non Leonardo. Nato a Melbourne eppur dall’accento spiccatamente siculo. Nuovo Cinema Paradiso docet.

Leonardi, attore di Viva San Isidro! Con in locanda da osteria, no, in locandina lui avvinghiato dalle gambe avviluppanti di Lumi Cavazos. Quella di Come l’acqua per il cioccolato!

Da non confondere con Come l’acqua per gli elefanti, eh sì, non sono Elephant Man.

David Scarpa è uno sceneggiatore che fa a tutti le scarpe? Uè, ma allora è un ciabattino. Ah ah.

In questo film, abbiamo anche Romain Duris, attore francese che parla siciliano stretto meglio di Rosario Fiorello. Ex di Gian(n)ina Facio. Che oggi sta con Ridley Scott. Duris ha origini calabresi? E nel tugurio, in cui è segregato Getty, bisogna stare zitti e mosca. Però, in mezzo a tale sporcizia, volano i calabroni.

Per dirla alla Federico Frusciante, è tutto un troiaio! Frusciante però asserì, nella sua monografia su Scott, che Tutti i soldi del mondo sia più che soddisfacente. Adesso, la prima ora è girata molto bene. La tensione è palpabile più di Lady Gaga e Patricia Arquette e non so come abbia fatto Scott a sostituire Spacey all’ultimo minuto, rigirando tutto con Plummer. Da poco peraltro deceduto. Richiamando tutta la troupe e il direttore della fotografia Dariusz Wolski. Nella seconda ora, non è luogo comune dire a ragione, così come sostenuto da Mereghetti, che le inattendibilità e le inverosimiglianze siano davvero indigeste. Per l’appunto insostenibili. Assolutamente ridicole. Al che, il film diventa una fiction alla Giulio Base. Infatti, compare pure lui. Eh già, Giulio, cosa si farebbe pur di campare… Comunque, in famiglia state bene. Tua moglie è quella gnocca della Gaga, no, di Tiziana Rocca. E, nel film Poliziotti, ficcasti anche Nadia Farès. In senso lato, eh. Poiché, se Balthazar Getty ebbe culo in senso metaforico e quello dell’Arquette in seno, no, fisico senso, Claudio Amendola ebbe quello di Monica Bellucci e pure di Nadia Cassini? No, forse chissà… lo ebbe il doppiatore Luca Ward, no, Luca ha quello di Giada Desideri. Luca ridoppiò James Woods in C’era una volta in America. Girato perlopiù a Roma. Mentre De Niro, nella versione storica originale, fu doppiato dalle fettuccine? No, da Ferruccio. Che casino! Che bordello. Evviva Pasolini! Sì, in effetti molti mi paragonano a Pier Paolo. Infatti, da tempo cercano di ammazzarmi? No, di ricattarmi e sequestrarmi, di farmi passare per pazzo affinché la mia famiglia, a mo’ di Ransom con Mel Gibson, paghi a delle merde mafiose il riscatto. La pagheranno!

Uno scandalo! Mi faranno prima o poi fuori alla maniera di Willem Dafoe del Pasolini di Ferrara o de L’ultima tentazione di Cristo? Anzi, sapete che vi dico? Finirò io di girare Porno-Teo-Kolossal.

Ora, a parte le esagerazioni e le provocazioni sboccate, no, alla Boccaccio… ecco, a parte Mamma Roma, a volte Scott è un accattone. Michelle Williams è bravissima ma non è, a differenza della Gaga, una milfona. In Shutter Island ammazzò i figli, qui si redime. Non piange quasi mai, anzi, nelle scene tragiche sembra che rida sotto i baffi come la Franzoni… Mark Wahlberg è spaesato e sembra scoglionato. Come se dicesse, per fortuna m’hanno pagato tutti i soldi del mondo per rifare tutte le scene con Christopher Plummer. Che du’ coglioni. Tutti i soldi del mondo non fa venir du’ palle, però è molto brutto in molte parti. Ripeto, se ave(s)te qualche soldo da parte, non vi basteranno per riscattare Lady Gaga e intascarvela.

Dunque, avete due possibilità per farvela. No, per farcela. Accettare di averlo preso in quel posto e fatevelo duramente. Perciò, certe idee di Frusciante sono pienamente condivisibili. Quando invece strumentalizza addirittura Scott, capitalista per eccellenza, dicendo che Scott con Tutti i soldi del mondo voleva lanciare un messaggio politico, fa ridere i polli… Pure, purissime farneticazioni populistiche e retoriche da se famo du’ spaghi e baccalà. Paghiamo (al)la romana o alla livornese?

Voto al film, per finire: 6 e mezzo, forse 8, facciamo 4 e tagliamo l’orecchio, no, la testa al toro. Anche al porco e alle lupe.

di Stefano Falotico

L’ora più buia, recensione/i. Anzi, DARKEST HOUR!

Ebbene, mi mancava questo film. Sinceramente, sebbene in passato ne accennai più volte, in verità vi dico che, ai tempi della sua uscita nelle sale, mi sfuggì.

Fu un periodo per me assai tribolato ove perfino ingrassai a mo’ del Gary Oldman di questo film.

Ma, alla pari dello strepitoso, immarcescibile Gary, qui simile al De Niro di Toro scatenato del secondo tempo, appesantito oltremodo à la Christian Bale di Vice – L’uomo nell’ombra, è inconfutabile che similmente a questi attori maestri dell’eclettico trasformismo e del “fregolismo” fisico più camaleontico, io sia altrettanto capace di mutare aspetto in maniera impressionante.

Detto questo, appurato ora il mio dimagrimento, auto-magnificando il mio istrionismo insuperabile, acclarato davanti al mio specchio il mio Falotico rigenerato e ringiovanito in modo miracolistico e superbo, cioè dopo l’aver ritrovato il mio peso forma congenito, non alterato da una vita sregolata, più che altro ingiustamente sedata, non voglio più condurre una vita sedentaria, no, in tale sede effettivamente non recensirò personalmente questo capolavoro inaudito. Del quale, pochi minuti fa, ho ordinato il Blu–ray in 4K, nella speranza di poter riparare presto il mio lettore…

Paolo Mereghetti non spese belle parole in merito a quest’opera straordinaria, oserei dire magnifica di Joe Wright. Onestamente, non ne capisco le ragioni. Definì, su Io Donna, la prova di Oldman un’identificazione caricaturale, quasi da Bagaglino, del titanico Winston Churchill. Ah ah, niente di più sbagliato. E ritenne l’opera di Wright risibile in molti punti, inguardabile e populistica nella scena in metropolitana prima del climax finale.

Giudicando troppo superficialmente questa perla sconsiderata, cinematograficamente altissima e pregiata. No, non è un semplice e banale ritratto agiografico dello statista Churchill.

È molto di più. Difatti, Mereghetti si ravvide e corresse, aggiustò cioè il tiro nel suo Dizionario dei Film.

Innanzitutto, rappresenta il miglior film in assoluto del grande Joe Wright. Ho scritto Joe, da non confondere con Edgar.

Dopo alcuni scivoloni e il pasticciaccio (forse) di Pan, disastro assoluto al botteghino e macellato senza pietà dalla Critica mondiale, Wright dimostra/ò ancora una volta di essere uno dei massimi registi “giovani” (classe ‘73) del panorama mondiale.

Qui, avvalendosi d’un Anthony McCarten mai così ispirato, come già dettovi, realizza/ò un masterpiece immane.

McCarten, specializzato oramai nell’allestimento, più o meno riuscito, comunque sempre stimabile di biopic sui generis ispirati a grandi personaggi storici del passato e non. Forse da lui stesso troppo mitizzati o comunque, in modo sacrosanto, in gloria immortale elevati e venerati.

Ecco allora Stephen Hawking de La teoria del tutto, Freddie Mercury di Bohemian Rhapsody, Papa Bergoglio de I due papi.

Eddie Redmayne vinse l’Oscar nei panni di Hawking, stessa cosa successe (e che successo) per Rami Malek as Mercury, non smentendo il detto non c’è due senza tre. Poiché, nel mezzo, vi fu Oldlman.

Forse è altresì vero, anzi, in tal caso più realistico, che non c’è 3 senza 4. Poiché Jonathan Pryce, per Two Popes, non vinse.

Ora, Darkest Hour è emozionante, Oldman è incredibile e fenomenale, Wright dirige da dio, è un virtuoso delle sottigliezze visive, e Ben Mendelsohn, qui sua maestà il Re George VI, è eccezionale.

Quindi, ho sentenziato senza girarvi troppo attorno.

Voglio qua copia-incollarvi le belle recensioni a riguardo di Anton Giulio Onofri e di Luca Pacilio, rispettivamente per Close–Up e spietati.it

Delle quali, anzi dei quali (riferito a loro due appena succitati), condivido appieno ogni singola parola.

Piccoli aneddoti prima della trascrizione, diciamo, integrale delle reviews.

Mia nonna materna defunta, di nome Margherita, ebbe un amico di nome Onofrio. Mentre Onofri fu un mio contatto Facebook per qualche anno. Nelle sue info FB, si trova scritto a tutt’oggi che frequentò l’Università del sacro Clint Eastwood. Da me inventata, da me rubatami.

Si complimentava sempre per la mia voce. Onofri la reputa ancora stupenda.

Poi, gli mandai un vocale troppo aggressivo, in quanto venni infastidito da alcune sue osservazioni non propriamente nei miei confronti carine.

Onofri è infatti avvezzo a criticare troppo pungentemente chi non vuole vedere perdersi nell’avvizzimento. Forse, voleva provocarmi per spronarmi a combattere.

Insomma, non usiamo eufemismi o vezzeggiativi, mi prese per il culo smodatamente.

Pacilio invece io conobbi di persona al Festival di Venezia di tanti anni fa. Lui fumò delle sigarette dietro l’Hotel Excelsior. Poi, recapitò a casa mia, in forma di regalo, dei presenti, cioè un disegnino del mio adorato Daniel Day-Lewis di Gangs of New York, sì, il Butcher, e un paio di cd masterizzati dei Chemical Brothers e di Badly Drawn Boy.

Durante quell’incontro amichevole e non intimo, gli chiesi cosa pensasse di me.

Lui, con estremo garbo e cortesia, dapprima ridacchiò bonariamente, dunque mi disse:

– Pensavo che fossi un tipo con la pistola nascosta da qualche parte. Ah ah. No, sei di un’altra categoria…

RECE di Onofri:

In un’annata avara di titoli importanti, e soprattutto capaci di mettere d’accordo umori ed esigenze di critica e pubblico, arriva finalmente sugli schermi un film che a buon diritto potrebbe pretendere incondizionati applausi da entrambi, presentato in anteprima nazionale al 35mo Festival di Torino: Darkest Hour, ‘L’ora più buia’, diretto dall’inglese Joe Wright, ma ‘dominato’ in lungo e in largo, e dall’inizio alla fine, dalla monumentale prestazione di Gary Oldman, candidato sicuro alla statuetta più famosa del Cinema che finalmente consacrerebbe la carriera di uno dei massimi attori viventi: la sua non è una ‘interpretazione’ ma la vera e propria ‘reincarnazione’ in uno dei personaggi storici e politici più importanti e determinanti dl XX secolo, Sir Winston Churchill. Uomo rude, ciarlatano, guerrafondaio, indesiderato Primo Ministro nominato contro ogni aspettativa per invertire la rotta dell’inerte e ostinato pacifismo di Chamberlain, fu lui che risvegliando in tutti i membri del Parlamento britannico, nel Re Giorgio VI (il ‘Bertie’ de Il discorso del Re), e nell’intero popolo d’Inghilterra l’orgoglio di appartenere ad una nazione che mai si sarebbe voluta piegare alla tirannia di un Hitler ormai padrone di mezza Europa, convinse tutti della necessità di non arrendersi e di combattere ‘fino alla Vittoria’. La Storia gli diede ragione.

Magnificamente scritto da Anthony McCarten, qui infinitamente più efficace che nel modesto La Teoria del Tutto (il film su Stephen Hawking che tuttavia gli valse un premio BAFTA e fece vincere l’Oscar come attore protagonista a Eddie Redmayne), Darkest Hour è un formidabile ‘assolo contro tutti’ di un Gary Oldman in stato di grazia assoluta, capocomico di una ciurma di attori e attrici perfetti nell’assecondare il suo trascinante e falstaffiano carisma, che fu poi lo stesso di Churchill: intorno a lui, alla sua ormai corpulenta e invadente figura, al suo volto tornato bambino illuminato da due nordici, inglesissimi occhi piccoli, liquidi e grigi, e imbolsito da un’inedita pappagorgia che gli conferisce la necessaria paterna severità, Joe Wright tesse una regia che è in realtà un’orchestrazione sinfonica fantasiosa ed elegantissima, smorzata nei toni sbiaditi dell’immaginario fotografico di quei drammatici anni ’40 (restituito con abbagliante virtuosismo coloristico dalla fotografia di Bruno Delbonnel), e scandita dalla felice partitura musicale di Dario Marianelli, concepita in simbiosi con una mise en scène allestita con grazia ed esattezza millimetrica nel calibrare il montare delle emozioni e nel giocare con la reattività degli attori traendone spinte e mobilità che mantengono in perenne ebollizione il ritmo del racconto. La sequenza, decisiva, in cui Churchill si smarrisce in metropolitana ed entra per la prima volta in vita sua in contatto con il popolo da lui governato e per il quale ha assunto l’aggravio di spaventose responsabilità vista la precipitazione di eventi di così tragica portata, è un capolavoro di crescendo emotivo e teatrale, ennesima dimostrazione della straordinaria mano di narratore per il cinema del regista di Espiazione e di Anna Karenina. Ma l’impressione più forte che scaturisce dalla visione di questo film storico realizzato ed uscito al cinema durante il corso delle pratiche che attueranno la definitiva uscita dell’Inghilterra dalla Comunità Europea in virtù della Brexit, e comunque, più in generale, in anni in cui il mondo intero, spaccato da divisioni e conflitti apparentemente insanabili e a serio rischio di nuovi scontri bellici un po’ dovunque per tutto il pianeta, torna, come allora, a interrogarsi sulla pace e sull’incolumità dei popoli della Terra, è data dal constatare come dalla Storia l’Occidente non abbia imparato un bel niente, e che quella stessa tragica angoscia gestita da figure titaniche e irripetibili di uomini impegnati nello sforzo di sconfiggere il Male puro e spianare la strada di una pace e di una libertà perseguite come ideali possibili e permanenti fino alla fine del secolo ventesimo, è identica all’angoscia di noi terrestri contemporanei, alle cui orecchie le arringhe di un Churchill che incita il suo popolo al sacrificio per difendere il diritto di vivere liberi e in pace, suonano come i discorsi di antichi eroi omerici, di condottieri di epoche lontane, con le quali abbiamo perso definitivamente il contatto, e che siamo in grado di rivivere ormai soltanto nelle ricostruzioni cinematografiche, mentre nella realtà vaghiamo confusamente in un’incerta e densa tenebra di fuoco e di lutto.

RECE di Pacilio (parziale):

A Wright non interessa consegnare un modello cinematografico riconoscibile, ma muoversi liberamente su più piani: così non mette mai da parte l’approccio teatrale, con sipari classicamente frontali (l’incontro tra Churchill e il re) e dà risalto a un apparato scenico che è parte integrante di uno sguardo che tutto lo abbraccia, in cui quella scenografica è una funzione viva ed espressiva, mai meramente decorativa; e nello stesso modo eloquente usa le luci (per tutte la scena in cui il re va a trovare Churchill per garantirgli il suo appoggio: nell’ora più oscura la scena è illuminata soltanto da una lampadina nuda, a restituire i personaggi nella loro fragilità, nel loro terrore). Il film non si impiglia mai nelle barbose didascalie che dovrebbero illustrare il complesso contesto storico, ma fa sì che lo spettatore non perda mai il punto della situazione attraverso una dialogistica che si fa illustrazione concisa, mai pedante, sempre perfettamente motivata con quello che è l’obiettivo drammaturgico (Churchill che spiega a Elizabeth la situazione a Dunkerque), giocando con gli ammicchi e il sentimentalismo del cinema classico (quella discussione nella metro sembra tratta da un vecchio film RKO). Con la stessa mirabile sintesi Wright rende la realtà storica con sguardo obliquo, la ferma in quadri folgoranti (il bambino che guarda il passaggio dell’aereo e lo cattura nella sua mano), la illustra con i carrelli sulle strade di Londra, solenni ralenti che dipingono un clima. Perché è con la macchina da presa che il cineasta racconta le cose: la sua grandezza sta nel non cadere mai in una logica di servizio, di lavorare ogni sequenza in modo anti-accademico, inventivo, conferendole un carattere peculiare che ne giustifichi la visione.

Ebbene, sia ne L’ora più buia che in Mank, Oldman interpreta due uomini realmente esistiti afflitti dall’alcolismo.

Bravissimi a scrivere, impareggiabili nell’uso delle parole. Che dettano la loro arte oratoria a delle timide dattilografe.

Entrambe non sono strafighe. Bensì donne comuni.

Dunque, in questo mondo oggi atterrito dal Covid-19, oppresso dalla tirannia degli stronzi che si credono boni e ipocritamente buoni, in questo mondo ove chiunque pensa di essere Gary Oldman o Kristin Scott Thomas, esibendosi sterilmente in selfie ignobili e idioti su Instagram, noi combatteremo contro ogni uomo e donna omologato, appiattito non solo nell’addome, noi non verremo vinti dai nazi-fascisti e da quelli come Adolf Hitler, un figlio di troia.

Noi non c’arrenderemo mai.

Se non vi sta bene, attaccate e bombardate pure, haters.

Sappiate che sono molto più forte di voi.

Dunque, crollerete e parecchio piangerete.

Io non negozio, io non mi rabbonisco con chi voleva bruciare la mia vita a mo’ di ebreo.

Io li distruggo.

Io non dimentico, io non perdono.

di Stefano Falotico

AMABILI RESTI (The Lovely Bones) di PETER JACKSON, recensione

Un Jackson forse minore con una strepitosa Saoirse Ronan. Un film comunque delizioso, malgrado sia sostanzialmente un horror. La Ronan qui fu superba, oggi è delightful. Poi, diciamocela, ora ha due gambe da favola, non nera. Gran figa da paura!

Oggi parliamo di Amabili resti (The Lovely Bones).

Distribuito sui nostri schermi in data 5 Febbraio 2010 dopo la tiepida accoglienza ricevuta oltreoceano.

Ebbene, in seguito all’ambizioso e faraonico King Kong, Peter Jackson spiazzò nuovamente tutti. Perfino i suoi fan. Poiché per l’appunto, dopo l’altissimo budget impiegato per la realizzazione del suo colossal succitato, anziché proseguire immediatamente verso la grandeur produttiva, decise di dirigere un film minimalista, spendendovi di tasca sua, assieme alla Dreamworks, soltanto 65 milioni di dollari. Cifra comunque alta ma ridicola se messa ovviamente a confronto con titanismi finanziari come lo stesso King Kong e la sua fastosa saga storica de Il signore degli anelli.

Per Amabili resti, Jackson optò per il sorprendente adattamento del romanzo omonimo di Alice Sebold. Curandone come sempre lo script, sorretto in fase di sceneggiatura dai suoi immancabili compagni di penna fidati e affidabili, cioè Fran Walsh & Phillipa Boyens.

Allestendo uno spettacolo dal minutaggio ragguardevole, equivalente a due ore e un quarto, certamente però del tutto inferiore ai suoi usuali standard che si aggirano attorno alle tre ore e oltre.

Amabili resti, così come sopra accennatovi, fu severamente stroncato dalla Critica statunitense. Parimenti, scontentò gran parte del pubblico che rimase alquanto interdetto dinanzi a questo strano oggetto cinematografico fortemente inquietante e al contempo misticheggiante, in zona new age leggermente dolciastra, stilisticamente e diegeticamente indeciso se intraprendere con schietta ed equilibrata poetica una direzione precisa. In quanto forse non sempre appassionante nel suo sbilenco oscillare e ondeggiare incertamente fra l’essere un crime–drama convincente dalle cupe tinte nere, echeggiante perfino atmosfere da Il silenzio degli innocenti, e un thriller dalle metafisiche venature fantastiche probabilmente non del tutto coese in un’omogenea registica prospettiva dallo sguardo cristallino, netto e deciso.

Trama, sintetizzata all’osso (è il caso di dirlo):

siamo in Pennsylvania, nel 1973. Veniamo subito immersi in una dimensione famigliare felice e serena in cui assistiamo al quieto scorrere della vita normale e borghese della famiglia Salmon, costituita dal padre ragioniere Jack (Mark Wahlberg), appassionato di modellismo di galeoni in miniatura, dall’avvenente sua moglie Abigail (Rachel Weisz), amante della lettura dei classici della letteratura, e dai giovanissimi figli fra cui l’adolescente quattordicenne peperina ma timida Susie (Saoirse Ronan). Innamorata perdutamente del suo compagno di scuola, il moro Ray Singh (Reece Ritchie). Nel mezzo, anche l’affettuosa nonna Lynn (Susan Sarandon), sempre prodiga di buoni consigli da dare alla sua nipote pupilla, cioè Susie. Incombe poi un clima via via tetro fino al deflagrare d’una tragedia mostruosa.

Di lì a poco, infatti, quest’armonia perfetta viene distrutta dalla macabra uccisione e dallo stupro ai danni della povera Susie da parte dell’insospettabile vicino di casa, George Harvey (Stanley Tucci).

Susie è sospesa in una sorta di limbo al di là della vita terrena nel quale, come una presenza fantasmatica, traumatizzata e non immantinente cosciente di quanto nefastamente accadutole terribilmente, vaga angosciata in tale particolare purgatorio variopinto.

George Harvey sarà incriminato per il suo osceno reato?

Amabili resti è un film amabile o disprezzabile, meritò di essere stato un flop oppure andrebbe quanto prima rivalutato, col senno di poi, più obiettivamente?

Nella prima ora funziona benissimo e Peter Jackson, memore del suo eccezionale lavoro visivo, compiuto con gli spettri di Sospesi nel tempo, ci stordisce, ammalia e delizia con un paio di trovate davvero non male.

Storie simili le abbiamo già viste, vagamente, in molte pellicole a tematica affine. Emblematici, in questo senso, i film Ghost e Il sesto senso. La voce narrante, semi post–mortem della protagonista principale, ovvero proveniente da un indefinito oltretomba onirico, potrebbe inoltre ricordare lo stratagemma narrativo del racconto a mo’ di analessi, reminiscente alla larga Viale del tramonto di Billy Wilder.

Però, dopo una prima parte tesa e compatta, incalzante e dal ritmo serrato, il film lentamente perde la sua forza perturbativa, perdendosi in una messa in scena troppo indulgente verso un ricattatorio, catartico buonismo melenso poco in linea, quindi stonato, rispetto alle premesse thrilling del suo nerissimo incipit.

Saoirse Ronan, comunque, è bravissima. Sono trascorsi solamente circa dieci anni dalla sua mirabile prova in Amabili resti e, oggi, la Ronan è divenuta una delle giovani attrici, non ancora trentenni, più belle, affascinanti e ipnotiche del Cinema hollywoodiano.

Guardando difatti la sua prova in Amabili resti era piuttosto visibile ed evidente il suo immane, naturale talento recitativo veramente impressionante.

Forse, a conti fatti, è la vera nota di merito indiscutibile di un film parzialmente riuscito, quindi sbagliato. Scisso, come detto e qualitativamente parlando, in due tronconi bipolari, considerevolmente e negativamente scollati fra loro.

Come si suol dire, Peter Jackson, nel corso della narrazione da lui trasposta in immagini naïf talvolta grondanti retorica un po’ indigesta, ha perso aderenza al terreno. Scivolando in un finale banale e stucchevolmente zuccheroso.

Peccato. Perché Amabili resti, se avesse prestato fede, in termini puramente cinematografici, al notevole impianto del suo segmento iniziale, brillante e al contempo raccapricciante, emanante adrenaliniche sensazioni di tremenda paura a fior di pelle, sarebbe stata l’ennesima perla di un regista pressoché intoccabile e senza dubbio assai coraggioso e geniale.

Stanley Tucci fu grandemente acclamato per la sua performance del serial killer pedofilo e guadagnò una nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. Ma a noi è apparsa di maniera.

di Stefano Falotico

KING KONG, recensione del (quasi) capolavoro di PETER JACKSON

Quasi capolavoro, togliamo il quasi o lasciamolo. Resta il fatto che Jackson, con questo King Kong, realizzò il suo film più bello in assoluto, anzi, il suo film. Anche se Jessica Lange è più figa rispetto a Naomi Campbell? No, alla Watts, elementare, miei Watson e lupi di mare. Ah ah.

Ebbene, oggi parliamo di un film magnifico. Forse uno dei film più epici degli anni duemila, oltre che commoventi. Ovvero il roboante ed elegantissimo, mastodontico e monumentale (sotto ogni punto di vista) King Kong di Peter Jackson.

Peter Jackson, signore e signori, l’hobbit vivente, un uomo immarcescibile, perennemente intraprendente, registicamente. Potremmo dire, il “factotum” della superba trilogia epocale de Il signore degli anelli, l’autore di perle imperdibili per cinefili di razza e d’eccezione, cioè Creature del cielo, Sospesi nel tempo, l’ingiustamente bistrattato e ancora sottostimato Amabili resti. Senza ovviamente dimenticare le sue folli e al contempo strepitose e visivamente spericolate opere prime davvero mirabolanti ed esagerate quali Fuori di testa e Splatters – Gli schizzacervelli. Il genio intuitivo che ebbe il talento di scoprire magicamente Neill Blomkamp. Finanziandolo affinché generasse e plasmasse uno dei più bei film entusiasmanti di Sci-Fi sui generis di sempre, vale a dire District 9.

Anzi, ci correggiamo, fantascienza levigatissima e cesellata in maniera sopraffina e coltissima, mascherata da rielaborato Cinéma vérité avveniristico, figlio d’una mente cineastica (quella di Blonkamp) ingegnosamente pindarica e futuristica.

Magmaticamente eruttiva in forma creativa quasi quanto quella del suo padre putativo di natura finanziaria e naturalmente artistica. Sì, Peter Jackson. Chi, sennò?

Cosicché, l’immenso Jackson, dopo essere riuscito nell’impresa immane di trasporre in immagini la fantastica saga fantasy di J.R.R. Tolkien, ripescò dalle sue memorie e dal/il suo sogno nel cassetto, il cinefilo desiderio più personale e segretamente intimo.

Cioè rifare e adattare, a piacimento, il suo mito cinematografico dell’infanzia, il suo adoratissimo e venerato King Kong. L’indimenticabile capolavoro intoccabile e sempiterno di Ernest B. Schoedsack & Merian C. Cooper, entrato immantinente, già nel remoto e quasi ancestrale 1933, nel collettivo immaginario di chiunque, emozionando generazioni di ogni età. Mantenendo indissolubilmente la sua nomea inscalfibile e totemica.

Dimenticando dunque il remake di John Guillermin, prodotto da Dino De Laurentiis con Jessica Lange, oppure forse qua e là perfino sottilmente attingendone, soprattutto nelle sue inevitabili, piuttosto marcate allusioni bestialmente erotiche, Jackson si cimenta con un caposaldo mai tramontato del Cinema e, tout-court, della cultura pop. Il King Kong di Guillermin era evidentemente ricolmo, in modo alquanto esplicito, di rimandi chiarissimi all’eterna favola immortale della leggenda della bella e la bestia, a sua volta intrisa di poco velati richiami a una profondissima, primitiva animalità insita nell’uomo sin dai primordi del genere umano stesso. Una sensualità torbidamente peccaminosa, ammantata dolcemente di perturbante romanticismo selvaggio e sfrenato, vivida emanazione, apparentemente a noi disincarnata, della nostra anima istintivamente, mostruosamente, irrefrenabilmente taciuta e inesplorata, inconsapevolmente silenziata e poi riaffiorante in sacrosanta, carnale ferocia proibita e arcaica.

Trama, ispirata e assai simile al Kong del 1933, però da Jackson (anche sceneggiatore assieme ai suoi fidi Fran Walsh e Philippa Boyens) reinventata in modo fantasmagorico:

siamo nella rutilante New York temporalmente identica all’anno appena sopra scrittovi, nell’era della Grande depressione. Dopo un intenso incipit nel quale Jackson incede in morbide inquadrature ai clochard, c’appare la bionda Ann Darrow (Naomi Watts) che si sta esibendo in un teatro sgarrupato e oramai frequentato da pochissimi spettatori, perlopiù poveri e ubriachi. Ann è una decaduta attrice di vaudeville. Presto perde la sua occupazione e, in istrada, viene fermata e approcciata dal tarchiato Carl Denham (Jack Black). Un ambizioso regista con strambe, però non malvagie, idee visionarie, in rotta coi suoi produttori in quanto la sua eccentricità mal si abbina alle necessità commerciali dei suddetti suoi superiori.

Disperato e anch’egli sull’orlo del fallimento, offre la cena alla bella Ann. Soprattutto, senza troppi panegirici, la persuade a divenire la protagonista assoluta della nuova, bislacca pellicola che dovrà girare in un’isola incontaminata. Dapprima, la timida e ritrosa Ann, affetta da patologica disistima, declina con estrema cortesia. Sta per congedarsi educatamente quando viene involontariamente, definitivamente convinta da Carl. Innanzitutto, Carl l’esorta con gentilezza a riflettere seriamente sulla sua interessante, innovativa proposta che le potrebbe garantire il riscatto socio-professionale per cui Ann, in cuor suo, ambisce da una vita, speranzosamente.

Ann, inoltre, accetta poiché Carl le dice che l’autore del copione del suo film è firmato dal raffinato e talentuoso Jack Driscoll (Adrien Brody), un artista drammaturgo che lei ammira sconfinatamente.

Al che, Ann e Carl, assieme alla sua piccolissima troupe, invero formata quasi esclusivamente dal giovanissimo, personale assistente di quest’ultimo, Preston (Colin Hanks), da un attore che sembra un Gary Cooper dei poveri, Bruce Baxter (Kyle Chandler), e dal suo inseparabile amico, il veterano Herb (John Summer), s’imbarcano sulla clandestina nave cargo dal nome SS Venture. La cui pittoresca ciurma è capitanata dal misterioso e burbero, eppur fascinoso Englehorn (Thomas Kretschmann). Sull’imbarcazione era presente, quando essa ancora ormeggiava nel porto, Driscoll. Che non è riuscito a far in tempo a lasciare il vascello prima che esso prendesse il largo, avviando la sua intrepida navigazione lungo le abissali, torbide acque marine dell’Oceano Pacifico.

Di lì a poco, il capitano apprende, con suo sommo stupore e forte turbamento, che Denham l’ha ingannato poiché vuole recarsi verso una rotta indefinita. Cioè, tutt’altra destinazione rispetto alla meta per cui Englehorn era stato assoldato dal regista.

Infatti, Denham vuole raggiungere l’Isola del Teschio, un luogo su cui pare che non abbia mai messo piede l’uomo, un’isola non contrassegnata su alcuna mappa ufficiale.

Nel frattempo, fra Ann e Driscoll scocca la scintilla dell’amore. Dopo varie peripezie, durante una placida notte, il cielo si scurisce e la nebbia di colpo s’infittisce. Le acque del mare cominciano vorticosamente ad agitarsi turbolentemente e la nave si schianta furentemente, fortunatamente non in modo gravemente deleterio, contro dei duri scogli rocciosi situati ai piedi dell’isola suddetta realmente esistente.

Englehorn e i suoi uomini esortano Denham e i suoi amici a non scendere dalla barca. Tenta di dissuaderli, lanciando loro allarmanti moniti ma Denham non resiste alla tentazione di esplorare Skull Island ugualmente.

L’isola pare disabitata e semplicemente suggestiva perfino a livello architettonico e ambientale. In quanto porta i segni di una civiltà antichissima all’apparenza scomparsa ed estintasi. Denham e gli altri arrivano nei pressi di un’altissima muraglia inquietante.

Ecco, vi abbiamo già svelato e narrato troppo in merito all’avvincente intreccio. Non vogliamo sciuparvi le mille, terrorizzanti e al contempo eccitanti, rocambolesche, avventurose sorprese narrative che l’inventiva immaginazione fervida di Jackson partorì per il diletto dei suoi tanti ammiratori.

In fondo, la storia di King Kong la conosciamo un po’ tutti. A grandi linee, è uguale a quella già vista per l’appunto al Cinema o forse no. Chissà…

Ora smentiamo molte approssimative dicerie sul conto del King Jong di Jackson. Molti asseriscono, in maniera incommensurabilmente erronea, che il film sia stato, ai tempi della sua uscita nelle sale, un parziale insuccesso. Niente di più falso. Il film rappresenta, a tutt’oggi, uno dei maggiori incassi nella carriera di Jackson e una vetta, a livello di botteghino, per la Universal Pictures.

King Kong vinse tre meritatissimi Oscar fra cui quello per i migliori effetti speciali visivi. Sebbene sia stato snobbato, questo sì, dagli Academy Awards per quanto riguardò le categorie principali. Venendo altresì premiato in quelle tecniche più importanti.

La colonna sonora di James Newton Howard non è pomposa ma suadentemente melodica e piacevolmente ipnotica. Mentre la fotografia di Andrew Lesnie è infinitamente maestosa.

Andy Serkis, oltre a interpretare un magistrale Kong grazie alla motion capture, si sdoppia nel ruolo di Lumpy in modo fenomenale, ecletticamente prodigioso.

Il King Kong è poesia pura che, nella parte introduttiva, ammicca addirittura all’altrettanto fastoso Titanic di James Cameron.

Ai cinema è uscito nella versione di tre ore e 7 minuti ma, come sappiamo, esiste una recente director’s cut, versione estesa, possibilmente ancora più potente di quella distribuita mondialmente.

Nel suo eterogeneo, stellare cast, Jamie Bell (Billy Elliot, Rocketman).

Forse, le uniche colpe e note innocuamente dolenti che si possono imputare al titanico, per l’appunto, King Kong di Peter Jackson, sono le eccessive, tronfiamente spettacolari e superflue, abbondanti scene di mezzo coi dinosauri simil-Jurassic Park spielberghiano in cui la CGI qua e là pecca un po’.

Per il resto, niente da eccepire. Malgrado alcune lungaggini e un pre-finale leggermente ripetitivo e tedioso che andava accorciato, il King Kong di Jackson è indiscutibilmente uno dei più grandi film degli ultimi vent’anni e, finalmente, ci dona in maniera sfolgorante uno spettacolo ammaliante e struggente senza pari. Restituendoci quell’apoteotico senso del meraviglioso e del liricamente inebriante per cui lo splendido mistero della magia del Cinema è nato e, speriamo, perennemente durerà.

Abbiamo bisogno come non mai del ritorno di Peter Jackson.

Ribadiamo, il Cinema è il più bello spettacolo del mondo e Jackson ne è degno condottiero, impareggiabile maestro.

di Stefano Falotico