UNA STORIA VERA (The Straight Story), recensione

Ebbene, oggi recensiamo uno dei massimi capolavori di monsieur David Lynch, Una storia vera. Anche se, ad essere onesti, più che altro incontrovertibilmente obiettivi, è pressoché impossibile non definire quasi ogni opera di Lynch una pellicola che non possa meritarsi la nomea, sacrosanta, di masterpiece assoluto ed intoccabile.

Inoltre, potrà apparire pedante e pleonastico rimarcarlo ma la sua filmografia è costellata esclusivamente da film inarrivabili e qualitativamente, artisticamente emananti venustà cinematografica veramente smagliante, osiamo dire eternamente ammaliante, in una parola magnificente.

Una storia vera fu presentato in Concorso al Festival di Cannes e, a dispetto delle parole lusinghiere appena da noi giustamente emesse nei riguardi dell’insindacabile maestria cineastica del genio Lynch, parole che certamente avrebbero già ampiamente condiviso i giurati della kermesse a cui, per l’appunto, Una storia vera partecipò, ricevendo peraltro una lunga standing ovation dopo la sua prima ufficiale dalla stampa di allora, la Critica mondiale dell’epoca rimase parzialmente interdetta e spiazzata da questa virata lynchiana decisamente poco allineata alle sue spericolate, squisitamente deliranti e grottesche incursioni trascorse da director abituato a film profondamente enigmatici ed ermetici, intrisi di sua folle poetica visionaria soventemente appartenente al proprio inscindibile e imprescindibile, strambo, magmatico, perfino esoterico excursus da regista fuori da ogni canone tipicamente classico e convenzionale.

Infatti, forse assieme ad Elephant Man, Una storia vera è un film dalla trama lineare, semplicissima e lo stile di Lynch, abbandonando i suoi celeberrimi e consueti, potremmo dire, fantasiosi e funambolici, criptici e al contempo stupefacenti voli pindarici personalissimi, trova una pacata compostezza desueta rispetto, come detto, alle storie arzigogolate, anzi, ricolme di ghirigori fantasmagorici, visivamente parlando, delle sue altre passate e future prove.

Il titolo originale, difatti, di Una storia vera ha e contiene in sé un doppio significato… una storia “dritta”, straight, nel senso di chiara, autentica e limpida, diciamo genuina. Straight è anche però il cognome del suo protagonista.

Trama:

un anziano signore dell’Iowa, Alvin Straight (Richard Farnsworth), il quale vive la sua monotona, stanca vecchiaia nella sua modesta abitazione di campagna assieme alla dolce figlia Rose (Sissy Spacek), riceve all’improvviso una perturbante telefonata inaspettata.

Viene avvisato che suo fratello Lyle (Harry Dean Stanton) è stato colpito da un grave infarto ed è ora dunque malato. Rischia cioè, presto, di morire. Essendosi aggravate le sue precarie condizioni già cagionevoli di salute fisica

Al che, Alvin, malgrado non abbia più la patente in quanto gli è stata ritirata per ovvii motivi anagrafici, decide di andare a trovare Lyle col quale, da molti anni, per orgogliosi asti e vecchie, reciproche acredini mai sanate, non parla addirittura più.

Alvin si mette così in viaggio verso il Wisconsin ove abita suo fratello.

Il Wisconsin dista dallo Iowa la bellezza di circa duecentoquaranta miglia e Alvin è provvisto solamente di un trattorino rasa erba, fra l’altro, scassato e arrugginito. Sì, una carrucola più lenta di una lumaca, come si suol dire.

Una pazza impresa, dunque, la sua. Quella di avventurarsi, con un mezzo di trasporto così lento e soprattutto inaffidabile, lungo le pericolose e assai lunghe (perdonateci il voluto gioco di parole) highway sconfinate, forsanche dissestate dell’America più profonda e misteriosa.

Durante il suo interminabile, assai faticoso cammino tortuoso, Alvin fa incontri dei più disparati, incrociando gente di ogni risma ed entrando a contatto con una colorita e non sempre piacevolmente pittoresca umanità pullulata da personaggi assurdi, perfino inquietanti.

Una storia vera, tratto da un soggetto di John Roach e Mary Sweeney, abituale collaboratrice di Lynch, specialmente in veste di produttrice e montatrice (Strade perdute, Inland Empire, I segreti di Twin Peaks), e sceneggiato dagli stessi, musicato come al solito da uno straordinario Angelo Badalamenti, fotografato dall’immenso Freddie Francis, è poesia pura trasposta in immagini fulgidamente ipnotiche.

Un film che tocca molti temi con una dolcezza melanconica vertiginosa, infinitamente toccante in modo prodigioso.

Un’immane riflessione apoteotica sul tempo e sui rimpianti, sullo splendore e al contempo sull’orrore ineludibile della vita nella sua nuda semplicità emozionalmente straziante.

Siamo dinanzi a un capolavoro ineguagliabile.

di Stefano Falotico

LETTER TO YOU by BRUCE SPRINGSTEEN, alias BOSS – REVIEW

Ebbene, il Boss è tornato con Letter To You. Un’ode alla più dolce, fosca, tenera e al contempo tenebrosa, malinconica sua reminiscenza monumentale di natura mondialmente musicale, un’epica e soffice raccolta delicata, già d’antologia, incastonata e sigillata eternamente nella mirabilissima sua rocciosa eternità perpetua ed eterea. Una carezza lieve donata alle nostre anime. Alle volte spaurite, melanconiche, altre volte grintosamente auto-echeggianti l’evocativa virtù dell’infinità (u)morale delle nostre stesse accorate sensazioni traballanti, in continuo mutamento e rigenerativa freschezza persino euforica dopo tante eclissi dei nostri cuori spezzati, oscuratisi nel buio e poi, di colpo, risorti magnificamente in gloria.

Quest’uomo immarcescibile, oramai appurata ed incontestabile leggenda vivente incarnata nel suo viso oggi smagrito, nella sua ectoplasmatica sagoma avvolta da una nebbiosa atmosfera nevosa, camminando nell’asperità romantica dei suoi perenni, giammai vinti, crepuscolari e al contempo infuocati dubbi esistenziali, pare che riemerga dalle soffuse penombre di sé stesso, incorporandosi nel revenant cantore delle sue incantevoli memorie magiche. Pietrificate nello splendore dell’adamantino rammemorare il suo e nostro cammino poetico, addirittura ambiguamente ermetico. Sobrio e lucente.

Bruce Springsteen, ladies and gentlemen, che nella copertina del suo nuovo, stupendo album imprescindibile non solo per i suoi irriducibili aficionado, ormeggiando in metaforico the river sulfureo della plumbea, “accordata” mareggiata emotiva della sua carriera oceanica, ci regala un’altra perla piena di canzoni dolcemente lievi evocanti forse A Christmas Carol di Charles Dickens, soavi come un’onirica, atmosfera natalizia, per l’appunto, appaiabile a Paul Auster o, forse, alla squisita amabilità commovente del derivatone, cinematograficamente, racconto vividamente sentito di Harvey Keitel in Smoke.

Letter To You profuma di concettuale spiritualità quasi gospel, sì, di mistica ed avvolgente, allo stesso tempo sanguigna vivacità toccante. Pare, a tratti, addirittura un moderno canto gregoriano.

Dopo Western Stars, elegia dedicata alle anime spare parts dell’infinita, folle e visionaria America forse perduta eppur combattivamente resiliente, a settant’uno il Boss si restaura nel ricordarsi, nel contemplare la bellezza sfuggevole e cangevole del tempo rivisto, introiettato e cantato con la forza ancora gagliarda della sua tempestosa leggendarietà inscalfibile ed immutata.

Cosicché, recuperando dal cassetto dei suoi stessi sogni giammai arenatisi ed assopitisi, alcune canzoni incomplete ed inedite degli anni settanta, alternandole a brani del tutto nuovi, levigati nelle sue vocali corde già, puntualmente, indimenticabili, c’allieta e culla con vibrante, senziente beltà marmorea.

Rilluminando sé stesso, estasiandoci nel far sì che, ancora una volta, possiamo immergerci attraverso lui in un altrove luccicante di lucida, fortemente impalpabile voglia di vivere e rivivere. Di amare e ricordare per rinascere nuovamente intrepidi ed agguerriti. Ancorandoci al passato per rielaborarlo, assieme a lui, in forma catarticamente suadente e morbida.

Con Ghosts supera sé stesso, mormorandoci la levità della fantasia immaginativa e della mnemonica frenesia del suo rispolverare il suo e nostro excursus insuperabilmente, strenuamente agganciato alla purezza dei nostri ricordi riscaturiti vulcanicamente in esplosiva potenza vitale, inarrendevole e, nonostante tutto, ancora intatta. Ripetiamo, immutabile.

Anche se a noi è piaciuta da morire soprattutto Song for Orphans.

Sì, Letter To You non tocca certamente le vette di perfezione stilistica di Nebraska, Bruce Springsteen non è più quel ragazzo strepitosamente e meravigliosamente scalmanato di Born to Run, ma è sempre lui.

In Letter to You aleggia anche la presenza, chissà, di un altro rocker immenso, Bob Dylan.

di Stefano Falotico

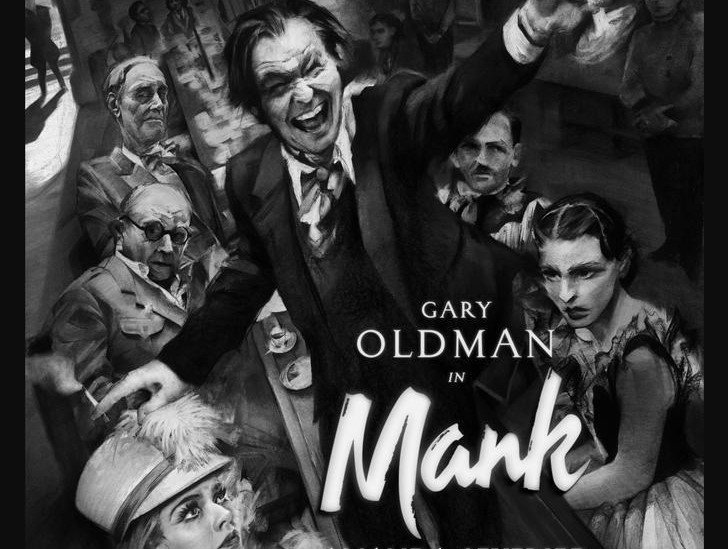

MANK by DAVID FINCHER, new Trailer with Gary Oldman

MANK. In Select Theaters November and on Netflix on December 4. Starring Academy Award Winner Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Tuppence Middleton, Tom Burke, and Charles Dance. Directed by David Fincher.

In Select Theaters November and on Netflix on December 4. Starring Academy Award Winner Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Tuppence Middleton, Tom Burke, and Charles Dance. Directed by David Fincher.

Ebbene, soltanto pochi giorni fa abbiamo assistito entusiasti al teaser trailer di Mank. Nuova, attesissima pellicola del grande David Fincher (Panic Room, Fight Club) con Gary Oldman, in profumo già di Oscar, protagonista assoluto di tale biopic romanzato sulla vita dello screenwriter Herman J. Mankiewicz, cioè nientepopodimeno che lo sceneggiatore di Citizen Kane, ovvero Quarto potere di Orson Welles. Da molti ribattezzato il film più bello del mondo. Affermazione certamente apodittica poiché è oggettivamente impossibile decretare quale possa essere la pellicola cinematografica più bella, per l’appunto, di tutti i tempi.

Senz’ombra di dubbio, è altresì lapalissiano e incontrovertibile che Quarto potere rappresenti un’epocale pietra miliare incommensurabile della più pregiata ed altisonante Settima Arte scintillante.

Fincher, in tale suo elegantissimo Mank, almeno a giudicarlo tale dalle suadenti, perturbanti e al contempo delicatissime immagini del trailer integrale che vi mostriamo, indagherà in forma detection, forse non dissimile dallo stile splendidamente neo–noir di molte altre sue precedenti pellicole, in merito alla misteriosa vita privata di Mankiewicz, circumnavigando filmicamente attorno alle fortuite eppur segretamente affascinanti, labirintiche vicissitudini e circostanze più o meno casuali, dunque inaspettatamente forse, potremmo dire, cabalistiche, esoteriche e quasi miracolistiche che, dal nulla, originarono le strepitose, irripetibili intuizioni e magiche ispirazioni che furono alla base di Quarto potere.

Nel cast anche Amanda Seyfried.

Mank sarà nei cinema a novembre e su Netflix dal prossimo 4 dicembre.

CLARA, lacrimosa santità: un tenebroso, lugubre lungometraggio à la Rashomon sulla haunted house di Trebbo di Reno… ove aleggia una storia alla Shining…

Ebbene, amici e (a)nemici, fratelli della congrega. Non d’una setta satanica da ridicoli adepti a mo’ di Frank Langella de La nona porta del grande Roman Polanski, bensì fedelissimi del Falotico.

Il quale, durante queste altere serate tempestose del nuovo nostro crepuscolare inverno tetro, sebbene sia stato come sempre da molti esistenziali dubbi afflitto e tempestato, assieme ad intrepidi, valenti, talentuosi amici vigorosi e valorosi e ad una damigella d’onore dalla beltà marmorea che possiede il suo innamorato cuore, ovvero un’inarrivabile (per voi…) donna la cui dolcissima, incantevole venustà svetta e perennemente primeggerà al di sopra di tutte, girovagando non a zonzo, gironzolando non da perdigiorno, bensì da artistico cineasta dal curriculum vitae improntato alla più fine squisitezza gustosa e alla sofisticatezza encomiabile e calorosa del suo adorare la Settima Arte più eccentrica, encomiastica e grandiosa, cioè meritevole dei suoi/miei sperticati elogi amorosi, in barba agli uomini cinici, irrispettosi e vanagloriosi che elevano la futilità a stile di vita inutile, coraggiosamente realizzò un mediometraggio abbastanza inquietante eppur credo/e assai affascinante. Con tanto di epilogo finale quasi laconico, sospeso nel tempo infinito dell’esoterismo più misterico. E un breve, incisivo suo primo piano iper-espressivo che potrebbe ricordare il carismatico Carlo Lucarelli migliore dei tempi d’oro, cioè quello di Blu notte – Misteri italiani, che risalta lucente, incastonato fra le sobrie luminescenze di due quadri astratti pregiati d’estremo valore. Forse litografie stilizzate e magicamente appaiate al suo viso onestamente bello nella sua madornale rinascita creativamente vitale?

Cosicché, se il magistrale David Fincher presentò in queste decisive ore il superbo trailer integrale del suo Mank, se Netflix ne mostrò la magnifica locandina spettrale ma spettacolare in cui troneggia grandguignolesco un Gary Oldman impressionante, il Falotico pubblicò sul suo canale, Joker Marino, il succitato suo medium–lenght film forse eccezionale. Non so se geniale quanto Citizen Kane, opera insuperabile partorita da un Orson Welles giovanissimo, ispirato come non mai, senza dubbio però possiamo ammetterlo oggettivamente che ci troviamo al cospetto di qualcosa di profondamente perturbante, davvero originale. Con un Falotico factotum che si triplica in tre personaggi, anzi in due uomini che a loro volta vengono inglobati, incarnati, oserei dire spiritati e trasfigurati in forma camaleontica, fantasmatica e amletica nell’onnipotenza, nella curiosa irriverenza e nell’ectoplasmatica, decadentistica onnipresenza d’un invisibile inquisitore dalla voce roca, dura e rocciosa.

Al che, lavorando alle color corrections assieme al mio/suo amico Cristian durante queste sere fredde climaticamente ma non algide emozionalmente, allestendo visive invenzioni caleidoscopiche dall’interno della sua residenza dall’arredamento asettico eppur bellamente atmosferico, il Falotico partorì un’opera di 33 min. circa, così come gli anni di Cristo, dedicata alla purezza per antonomasia, al culto metafisico della trascendenza più onirica. Forsanche lisergica. Riesumando dalle ceneri delle seppellite, obliate od obnubilate memorie felsinee volutamente scordate, l’agghiacciante vicenda di Villa Clara. Casa maledetta che forse cela ancora una vicenda non del tutto chiara. Anzi, orrifica e assai oscura.

Avvalendosi della presenza-cammeo della sua Eloise, girando fra il manicomio abbandonato di Imola, cittadina in cui Ayrton Senna perse la vita, filmando notti tardo estive ammantate di leggiadra fantasia gioconda e al contempo malinconica, il Falotico dona a voi, comuni (im)mortali come lui, un’opera perlacea e raffinata. Non so se da tramandare ai posteri. Certamente intarsiata nell’ottima, rossa e incandescente miniatura de L’Impero del Cinema, da quest’ultimo posterizzata e saturata.

Si partì dalla sceneggiatura. Forse lo script originario, come si suol dire, peccò di presunzione e presentò dei dialoghi troppo teatrali, ridondanti, fastidiosamente solenni e anacronistici da aggiornare al corrente, contemporaneo linguaggio comune.

Ma Falotico non abbisognò di alcuno storyboard per visualizzare il suo Klaus Kinski/Nosferatu su recitazione fra il grottesco esilarante, il Marlon Brando più serio e maestoso e le sue nere, cup(id)e iridi forse magnetiche su corde vocali delicatamente poetiche, eroiche, persino morbosamente erotiche…

Turgide serate illuminanti nelle quali, accompagnato in questo lungo viaggio spirituale e carnale al tempo stesso, dai gatti Penelope e Napoleone di Cristian, Falotico rammemorò illuminatamente chi fu.

E forse ora ce n’è per nessuno.

Un Falotico che rinasce, ricarbura a velocità pazzesca, vi assicuriamo che è un uomo che può fare qualcosa di veramente importante, d’immensamente rilevante per l’Arte tutta.

Falotico, scrittore di saggi monografici e romanzi picareschi, di racconti dell’orrore e di paura, di romance erotici d’impagabile immaginazione, fattura e impaginazione pura mista a principi di realtà suprema e dura. Eh sì, maledette fattucchiere! Basta con la caccia alle streghe!

La vita è piacere e dolore, tragedia e Rinascimento. Tenetelo ben a mente, poveri (dis)illusi.

Lui, il Falò, unisce il vero col falso, mescola i sogni con la vita reale. Persino regale.

Ah, vi ha fatto veramente un immane regalo. Che principe gentile e galante, oserei dire anche raggiante e magniloquente.

Ringrazia la sua donna e garantisce all’umanità intera che se tiferete per lui non riceverete alcuna fregatura.

Per molti anni fu inviso e malvisto. Giudicato erroneamente, anzi in maniera orrida, essendo frettolosamente giudicato una persona ingrata e pure sgradita.

Ma, come dice Jack Burton di Grosso guaio a Chinatown, basta adesso!

Poiché Falò ama da morire Prince of Darkness. Uno dei massimi capolavori di John Carpenter.

Lui non è il diavolo ma ne sa una più di Belzebù, non è un angelo in quanto non è Lucifero, neppure San Michele. Non è un ipocrita in quanto ateo e considera la cristianità piena di falsi tabù.

Ce la vogliamo dire, sinceramente, senza se e senza ma?

In modo papale papale? Sì, è un uomo papale. È il Papa?

Dai, su. Ma no…

Adesso, sapete chi è. Anche no? Chissà. Ah ah.

E ricordate, miscredenti, Dio c’è e Paranormal Activity fa proprio schifo.

Chi ha orecchie per intendere, intenda.

Chi ha occhi per vedere, ami la vita, il Cinema e le donne. Altrimenti, lo spediremo subito all’inferno.

Così è, così sia scritto, così sia fatto.

Il terzo giorno, Falotico è resuscitato così come dicono le Sacre Scritture. Questi, sì, dei libri fake che meritano solo che feroci stroncature. Mentre il Vangelo del Falotico promette faville.

Il Falotico non ha i soldi per regalarvi una villa ma può darvi molto di più.

Se non capite questo, scattatevi un selfie per fare i fighi ma abbiate la pietà, la Veritas di non mentire a voi stessi. Inginocchiatevi. E che la pace sia con voi e con il suo, il suo Spirito.

di Stefano Falotico

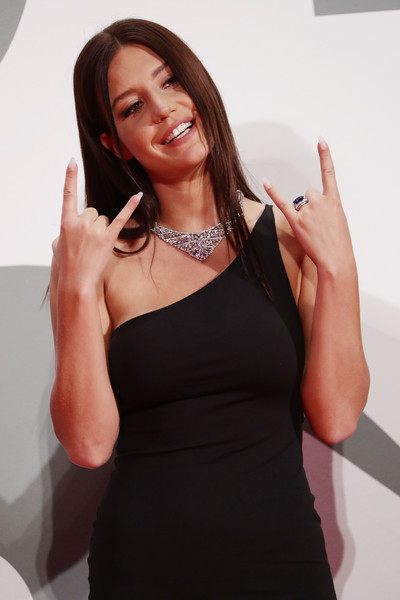

JOE by DAVID GORDON GREEN,with NICOLAS CAGE

Ebbene, oggi recensiamo il sottovalutato, perlomeno da buona parte dell’intellighenzia nostrana, Joe.

Presentato in Concorso al Festival di Venezia del 2013, esattamente il 30 Agosto, purtroppo insufficientemente distribuito in Italia, Joe è firmato da David Gordon Green. Regista assai giovane, soltanto classe ‘75, il quale però può vantare già un curriculum filmografico di tutto rispetto e di primo grado, sebbene c’appaia, va detto senza peli sulla lingua, un director discontinuo, leggermente sgangherato, la cui poetica non c’è ancora chiara né bilanciata. Avendo lui sbandato, potremmo dire, da pellicole adolescenziali strampalate come Strafumati con James Franco e Lo spaventapassere con Jonah Hill, alla sua rielaborazione più seriosa, intimista e malinconica, non efficace comunque, dello stesso Lo spaventapasseri, ovvero Manglehorn. Omaggio personale di Gordon Green al capolavoro appena citatovi, vale a dire Scarecrow, Palma d’oro a Cannes con Gene Hackman ed Al Pacino. Quest’ultimo a sua volta interprete, per l’appunto, in maniera auto-citazionistica, della pellicola di Green succitata.

Al che Gordon Green, riesumando il cadavere mai veramente sepolto né obliato dell’iconico, sanguinario e precisamente immortale Michael Myers, ha dato vita al reboot di Halloween. Incanalandosi, forse incastrandosi, in una nuova saga carpenteriana non apocrifa e dallo stesso regista de Il seme della follia patrocinata, in pieno approvata e sostenuta di generosissimo beneplacito commercialmente premiato.

Dunque, in mezzo allo sconnesso e disomogeneo turbinio prolifico di Green, smarritosi probabilmente da solo alla ricerca della sua stessa strada confusamente perseguita e battuta, diciamo dissestata e ancora acerbamente mal da sé asfaltata, ci sentiamo indubbiamente di affermare che Joe, malgrado non sia affatto un capolavoro, ci risulti in toto la sua opera migliore, certamente.

Joe, tratto dall’omonimo romanzo di Larry Brown, è un corposo melodramma di circa due ore, innestato su robuste, per quanto melanconiche, plumbee tinte thrilling che, come si suol dire, dopo un incipit quasi soporifero, carbura fortemente e in crescendo rossiniano a combustione lenta, accelerando dunque ritmicamente e narrativamente nel divampamento d’un finale con tanto d’immancabile, emozionante, stradale inseguimento ed un esplosivo, inaspettato climax dal retrogusto toccante e dolceamaro, intriso d’un morbido cupio dissolvi da pelle d’oca attorcigliato ad un happy end a metà, fintamente ma non furbescamente, consolatorio.

Trama:

il timido e incolpevolmente scapestrato Gary (Tye Sheridan) peregrina di città in città negli States a causa delle irresponsabili malefatte dell’alcolizzato padre scansafatiche, il burbero e assai violento Wade (Gary Poulter). Il quale, per sfuggire alla legge, costringe il figlio a un’esistenza perennemente precaria, picchiando inoltre la moglie ripetutamente e ricattandola perentoriamente con irosa furia insistente. Per via peraltro del suo carattere scontroso e dei suoi modi insopprimibilmente maneschi, sua figlia, vale a dire la sorella minore di Gary, s’è chiusa nel mutismo, auto-recludendosi protettivamente in casa nel suo secret garden emotivo ed erigendo un fortilizio comunicativo fra sé e la realtà esterna.

Gary è quindi in continua ricerca di lavoro. E, in una sperduta cittadina polverosa e sempre piovigginosa del Texas più southern, trova impiego e poi protezione di natura quasi paterna nel grezzo ed ambiguo, apparentemente debosciato, boscaiolo tuttofare Joe Ransom (Nicolas Cage).

Dopo vari, sconvolgenti accadimenti ed un’interminabile escalation d’altre psicofisiche violenze inaudite, per Gary e sua sorella pare profilarsi un’irrimediabile, imminente tragedia non scalpabile.

Le loro già difficilissime vite, alla fine, rimarranno intatte o solo miracolosamente salvabili?

Vi abbiamo già svelato abbastanza, anzi troppo. Perciò, non intendendo assolutamente rovinarvi la sorpresa e non spoilerando sui numerosi colpi di scena che, in modo avvincente, vengono in Joe dipanati lungo quasi tutto l’arco della sua movimentata vicenda, ci fermiamo qui dal dirvi giustamente altro.

Sorretto da un Nicolas Cage raramente così misurato e carismatico, il quale comunque conserva immutabilmente la sua trascinante, eversiva carica passionale, proverbialmente tipica del suo stile recitativo spesso e volentieri caricato, Joe è un ottimo film.

Piuttosto banale nella sua diegetica di costruzione filmica falsamente ricercata pressoché in linea, in maniera convenzionale, col classico canovaccio del prevedibile melodramma americano basato e ricalcato sugli stilemi della risaputa, già vista, quindi annoiante tematica della sconfitta e redenzione esistenziale, Joe ugualmente appassiona e allo schermo tiene incollati.

Per merito di una bella, atmosferica fotografia chiaroscurale di Tim Orr, di malickiane suggestioni che colpiscono nel segno e di un Nic Cage, come sopra dettovi, straordinariamente da Gordon Green diretto, rivivificato professionalmente, ispirato e completamente calzante, in quanto nato e tagliato per la parte del tenebroso uomo, ex carcerato, irredimibile eppur ostinatamente vivo e stoico nella sua durissima resilienza onestamente morale e grintosamente mirabile.

di Stefano Falotico

Lilith’s Hell, recensione

Ebbene, circa due anni fa, in data precisa 18 Settembre 2018, uscì una mia intervista per Daruma View Cinema a Vincenzo Petrarolo, ovvero la seguente: http://darumaview.it/2018/intervista-vincenzo-petrarolo-follower

Intervista, potrei dire, minuziosamente dettagliata e innestata su domande sobrie al fine d’indagare soprattutto nell’animo di un regista italiano, espatriato spesso all’Estero, nel nostro Belpaese ritornato, certamente pugnace. Che è pur sempre meglio d’incapace.

Mentre, pressappoco 16 ore fa, sul suo canale YouTube, sotto il filmato del trailer del suo particolare Lilith’s Hell, inserii smodatamente, quasi immoderatamente, di certo coraggiosamente, oserei dire, tale mio commento assai sincero, scevro d’ogni possibile ruffianeria disdicevole malgrado, così come a seguire vi narrerò, fra me e Vincenzo recentemente non corse buon sangue e il sottoscritto si lasciò andare ad esternazioni un po’ riprovevoli, probabilmente anche perdonabili, eh eh.

Ora, premesso, attestato, oserei dire, acclarato quanto sopra scrissi e riportai con cura estrema e un po’ d’orgoglio da nuovo Gianni Minà dell’underground giornalistico, debbo onestamente anche asserire e testé, sì, tostamente e ivi riferirvi che io e Vincenzo, qualche giorno fa, diciamo che litigammo accesamente, scambiandoci vocali alquanto feroci su WhatsApp e, per l’appunto, via dicendo. Voluta ripetizione mia del verbo dire coniugato personalmente al plurale di presente che fu oramai oggi anneritosi. Ah ah.

Potremmo, per l’appunto, dire che io e Vincenzo, conosciutici attraverso l’intervista succitata a voi qui mostratavi, chissà se mai dal vivo vistici, bisticciammo.

E ciò me ne dispiace. Spesso, amici, si litiga per nulla di che, per moti d’orgoglio di sicuro non belli. Si litiga a causa di prese di posizione radicali difficilmente sanabili.

Fatto sta che, trascrivendovi e copia-incollandovi qua il commento da me (e)messo sul suo canale, non rinnego affatto le mie parole dedicategli:

Petrarolo è un regista che proviene da una cultura forse oggigiorno persasi. Ispirandosi dichiaratamente, fra gli altri, al grande Dario Argento, come per sua stessa ammissione, non lesina nel rischiare, investendo personalmente nei film in cui crede. Come chiunque, trova difficoltà a prospettare i suoi progetti. Poiché i registi coraggiosi, in Italia, sono senza dubbio affossati, spesso, da un sistema catto-borghese legato a logiche produttive e commerciali ove s’investe, paradossalmente, ancora meno rispetto agli anni settanta su chi parzialmente è ancora “sconosciuto” mentre prima, per l’appunto, cineasti stoici come Dario Argento trovavano i soldi necessari per portare avanti i loro sogni. Oggi, invece, malgrado lo spopolare di Netflix, la diffusione mondiale dei social e la libera circolazione delle idee internettiana/e, ci si è chiusi anacronisticamente più di prima. Petrarolo ha molto da dire e, ripeto, non ha paura di niente. Le sue prime opere, forse, non sono esenti da difetti e prive di errori, non sono insomma perfette. Perlomeno, Petrarolo ci mette la faccia e affronta temi, come l’horror, affastellando le sue conoscenze cinematografiche in maniera non banale. I suoi film sono certamente interessanti. Gliene va dato sicuramente atto. Personalmente, non mi riconosco in alcuni suoi stilemi e “fisse” come le troppe citazioni, per l’appunto, alle pellicole del passato e dei maestri del thriller e della suspense che l’hanno profondamente ispirato, segnato e da cui attinge a piene mani. E preferirei che fosse totalmente personale. Ma, ribadisco, di questi tempi in cui abbondano le banalità a buon mercato e in cui s’è persa memoria proprio del passato, cinematografico e non solo, ci va già grassa assistere a film come Lilith’s Hell che, malgrado le loro “incertezze”, sono dei guilty pleasure che fanno, eccome, la loro porca figura.

Dunque, guardate questo suo film. Difficile trovarlo ma lo rintraccerete. Fidatevi.

Per quanto mi concerne, ho terminato l’editing del mio prossimo romanzo in stream of consciousness, intitolato La leggenda dei lucenti temerari.

La prefazione, curata da D. Stanzione, critico per Best Movie, dovrebbe essermi consegnata nei giorni susseguenti a quello odierno, cioè la prossima settimana.

Ricordate, il Falotico ne sa una più del diavolo. Sembra che s(t)ia sempre sul punto di morire, invece dispone di molte frecce al suo arco.

Anche quando interpreta, in modo volutamente demenziale, la parte dell’uomo in calzamaglia a mo’ di Robin Hood di Mel Brooks.

Adesso, se vogliamo scherzare, sono disposto allo scherzo. Dunque, datemi pure tutte le patenti di sfigato, disgraziato e demente di sor(ra)ta.

Se vogliamo dircela tutta, un Falotico rigenerato è un uomo che conosce benissimo Il Falò… delle vanità (https://www.youtube.com/watch?v=5taE7Os02hQ).

Persino il Petrarolo.

E questo è quanto.

Ne vedrete delle belle, insomma.

Di mio, mi accontento della mia lei, è più bella di tutte. E non vi sto raccontando una balla, mie bei bulli.

Sì, di me vi beaste ma ora belate.

di Stefano Falotico

DE PALMA, recensione

Oggi, recensiremo non un film, bensì un documentario (se così genericamente possiamo definirlo poiché è molto altro e il limitativo termine documentario poco gli si addice) straordinario, ovvero De Palma.

Presentato fuori concorso alla 72.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, co-diretto dal valente e sempre più amato Noah Baumbach (Storia di un matrimonio) e dal fratello minore di Gwyneth Paltrow, vale a dire Jake Paltrow (Young Ones – L’ultima generazione), De Palma è semplicemente una perla preziosa, un bellissimo e necessario documentary omaggiante, ovviamente, la carriera di uno dei principali geni cineastici di sempre. Ça va sans dire, l’incommensurabile, immenso, insuperabile, purtroppo assai spesso sottostimato Brian De Palma.

Un regista che non ha certamente bisogno di presentazioni, l’autore di film impressionantemente mastodontici e qualitativamente imbattibili quali Carlito’s Way o Gli intoccabili.

Insomma, un genio tout–court, uno dei massimi esponenti della New Hollywood.

Il documentario, attraverso un’amabile conversazione con De Palma (chi, sennò?), il quale si lascia piacevolmente intervistare, parlando a briglia sciolta e mostrandosi in maniera desueta rispetto al suo proverbiale aplomb, perciò smentendo la sua nomea di persona schiva ed estremamente riservata, poco disposta a sbottonarsi e a lasciarsi andare, ripercorre finemente tutta la sua carriera sin dai primissimi esordi, sviscerandone l’intero, entusiasmante, mirabolante excursus.

Esplorandone, dettagliatamente, ogni tappa prominente mediante i suoi aneddoti e gli squisiti racconti narratici in prima persona nientepopodimeno che da Brian stesso ripreso ossessivamente in giocoso primo piano adorante il suo buffo, divertito e rubicondo faccione estremamente simpatico.

Al che, Brian, disinibito e a suo agio come non mai, fra risate autoironiche con cui, burlandosi giocondamente egli stesso con leggerezza di alcune sue disavventure e sventure, sdrammatizza sulle innumerevoli, tragicomiche, sfortunate vicissitudini riscontrate duramente nel suo altalenante, spesso complicato e assai faticoso rapporto conflittuale fra lui e i vari produttori avvicendatisi a finanziarne le pellicole, svelandoci inoltre gli affascinanti dietro le quinte incredibili non soltanto delle sue pellicole, bensì delle sue tante importanti amicizie con colleghi e attori che, in modo più o meno fortuito, fortunoso o rocambolesco, incrociarono la sua vita professionale, lavorativa e perfino privata.

Partendo dal celeberrimo, fruttuoso e stimolante Movie Brats del quale fu esponente assieme a Spielberg, Lucas, Coppola e Scorsese, addentrandosi poi, con spirito dissacrante e ammirabile, all’interno delle sue relazioni con donne storiche fra le quali la dolcissima sua ex compagna di vita Nancy Allen.

De Palma definisce Sean Penn un brooklyn macho man caratterialmente ostico col quale però, alla fine della lavorazione di Vittime di guerra, porse i suoi più sinceri e doverosi complimenti. Richiamandolo immediatamente, di reunion artistica epocale, per il magnifico Carlito…

Film che lui definisce, in assoluto, la sua opera migliore. Per cui si spiacque enormemente che, all’epoca, avesse infatti ricevuto stranamente critiche contrastanti, negativamente stupendosi e parecchio rattristandosi che, al termine della proiezione a Berlino, venne addirittura da non pochi critici apertamente snobbato e fischiato.

Al che, De Palma ci parla della sua amicizia sempre più consolidata negli anni con Al Pacino, un’amicizia già nata prima di Scarface e cementatasi, per l’appunto, col succitato Carlito…

Ci racconta del suo affiatamento con John Travolta e De Niro, di cui si vanta di aver “scoperto” i loro inauditi talenti, dunque spende parole lusinghiere e di commosso elogio su altri iper-carismatici, leggendari fenomeni attoriali da lui diretti come il mitico James Bond par excellence, ovvero Sean Connery.

Illustrandoci, con burlesca verve e intelligenza sopraffina, i più rilevanti punti salienti della sua filmografia prodigiosa.

Signore e signori, un documentario che è una perla da vedere e da avere in dvd. Siamo difatti rattristati non poco che, in Italia, non ne esista una versione home video.

De Palma è un documentario stupendo che ogni cinefilo, non soltanto fan di Brian, dovrebbe vedere almeno una volta in vita sua. Per amare Brian e il suo Cinema ancora maggiormente, per comprendere cosa sia appieno, in ogni suo “backstage”, inteso anche in senso figurato, la Settima Arte.

Stiamo parlando del regista di Carrie – Lo sguardo di Santana, de Il fantasma del palcoscenico, degli Intoccabili, di Blow Out, di Omicidio a luci rosse e Omicidio in diretta. Del regista di Black Dahlia, di Mission: Impossible e Mission to Mars.

Il regista degli sfortunati Domino e Passion, il regista più controverso forse degli ultimi quarant’anni.

Un genio scandalosamente mai candidato all’Oscar poiché, alla pari di uno dei suoi massimi maestri ispiratori, Alfred Hitchcock, non si piegò mai del tutto e furbescamente alle bieche ed opportunistiche logiche commerciali di Hollywood.

Nemmeno quando dovette, quasi giocoforza, dirigere alcuni film su commissione, neppure quando cedette quasi totalmente alle oppressive richieste feroci della Warner Bros per il “disastro” Il falò delle vanità.

Non molti giorni fa, esattamente l’11 Settembre, Brian De Palma compì ottanta primavere.

Eh sì, l’11 Settembre non deve essere ricordato soltanto per essere stato un giorno nefasto per gli Stati Uniti, il giorno tristissimamente noto dell’attentato terroristico alle Twin Towers, l’11 Settembre è anche il compleanno di un uomo e regista illuminato che a sua volta c’illuminò e ci illuminerà probabilmente di nuovo superlativamente, rendendo l’umanità e il Cinema qualcosa di meraviglioso per cui valse la pena vivere, per cui vale la pena credere, per cui vale la pena fortemente, eternamente sognare.

Evviva Brian De Palma, lunga vita a uno dei più grandi registi viventi, uno dei più stupefacenti, visionari, avanguardistici, coraggiosi e fiammeggianti, passionali e brillanti director di tutti i tempi.

di Stefano Falotico