Red Lights – Recensione del film di Rodrigo Cortés che poteva essere il nuovo The Sixth Sense

Oggi, voglio recensire brevemente, spero esaustivamente, Red Lights, scritto e diretto dallo spagnolo Rodrigo Cortés.

Il quale nel 2012 uscì con tale pellicola e fu, a mio avviso un po’ ingiustamente, subissato di critiche assai poco lusinghiere e troppo irriguardose. Sebbene…

Infatti, Cortés, dopo aver dimostrato la sua ammirevole valenza in tanti cortometraggi connotati e intrisi della sua originalissima personalità, prima di Red Lights, diresse l’acclamato Buried – Sepolto con Ryan Reynolds.

Dunque, da questa sua seconda regia hollywoodiana, dopo i suoi Concursante ed Emergo, considerando anche la rilevanza dei nomi importanti del cast che riuscì ad assoldare e ad avere a disposizione, cioè nientepopodimeno che Robert De Niro, Sigourney Weaver, Cillian Murphy, Toby Jones, Leonardo Sbaraglia e le bellissime Joely Richardson ed Elizabeth Olsen, chiunque rimase fortemente deluso.

Red Lights, film reputato, infatti, persino imbarazzante. Soprattutto spiazzante.

Un film della corposa durata di un’ora e cinquantaquattro minuti, montato dallo stesso Cortés e, potremmo dire, accessoriato di una suadente, plumbea fotografia morbida di Xavi Giménez (Intacto, L’uomo senza sonno, Agora) che, dopo un inizio altamente promettente e folgorante, dopo i primi tre quarti d’ora girati magistralmente, dopo tanta calibrata suspense e un’interessante struttura narrativa ottimamente ben gestita e congegnata a incastro, perde i suoi pezzi del mosaico, del puzzle sino a quel momento così finemente imbastito e intarsiato, in maniera certosina allestito, frantumandosi e disperdendo ogni suo potenziale in un finale con un banale twist rivelatorio à la M. Night Shyamalan che rimette tutte le carte in tavola ma, al contempo, più che emozionalmente sorpresi, ci lascia negativamente accecati e attoniti, impietriti dinanzi a tanta maldestra sciatteria poiché, dopo quest’inaspettato ma, tutto sommato, prevedibile ribaltamento d’ogni aspettativa degli spettatori, essendo Red Lights pieno d’incongruenze ingiustificate e, per noi, ingiustificabili, rivisto in maniera retrospettiva, crolla fragorosamente sotto ogni punto di vista.

Trama:

Margaret Matheson (un’arcigna Sigourney Weaver), famosa e stimatissima professoressa ricercatrice dei fenomeni paranormali, si affilia al giovane dottore Tom Buckley (Cillian Murphy) per smascherare i cosiddetti ciarlatani.

Matheson, nella sua impeccabile carriera, scoprì e ridicolizzò tutti i più furbi guru ma non riuscì mai a sconfessare il misterioso, anzi misterico, lugubre e potente Simon Silver, maestro di chiaroveggenza, dalla nascita completamente cieco.

Silver, improvvisamente, dopo essersi eclissato e inabissatosi lui stesso nel nulla, come per magia riappare come un pericoloso, inquietante giochetto di prestigiazione.

Silver è davvero uno stregone, un uomo dotato di sesto senso oppure è semplicemente un illuso/illusionista delle sue superbamente celate e dissimulate bugie da sconfessare e, possibilmente, su cui approfonditamente indagare per incriminarlo e sbatterlo dietro le sbarre?

Silver si dichiara un uomo, oltre che cupo, assai lupo, un uomo macabramente notturno ammantato di un’aura torvamente irresistibile e carismaticamente così ammaliante da far(vi) credere di essere inarrestabile, umanamente e scientificamente invulnerabile.

Un uomo così pieno di sé e talmente convinto delle sue disumane capacità precognitive e sovrannaturali tanto da affermare, addirittura con strafottente, baldanzosa, sicumera altamente provocatoria e fastidiosa, di essere metaforicamente figlio di un altro mondo e di un altro pianeta.

Silver è veramente uno strabiliante mago, è realmente cieco o è solamente tutta una sua messa in scena per dare spettacolo in modo tale che lui possa lucrare sulla buona fede dei poveracci, circuendoli maliziosamente, ingannandoli immondamente e, sinceramente, diabolicamente coglionarli apertamente?

Invece, Tom Buckley è solamente un neolaureato, semplice apprendista del suo essere ancora un ingenuo, eterno e immaturo studente non solo delle sue ricerche e della sua appresa scienza?

Lo saprete se vorrete guardarlo dal primo all’ultimo minuto, gustandovi il finale. Che non riveleremo, naturalmente, ma ribadiamo orgogliosamente che sia sostanzialmente un’immane scemenza madornale.

Red Lights, a conti fatti e misteri apparentemente irrisolvibili, da Cortés scritti e diretti frettolosamente, rovina ogni buona intenzione nell’ultima mezz’ora, pressoché insostenibile. In cui Cortés distrugge ogni torbida, seducente suggestione onirica e intrigantemente esoterica dapprima da lui, come detto, cinematograficamente ben concertata, strumentalizzando poi l’intera trama a fini prettamente commerciali da mediocre thriller di cassetta, sconcertandoci e, specialmente, costernandoci. Scivolando in un manieristico, già visto, ripetitivo e rivisto stile sincopato da dimenticabile videoclip e deturpando ogni superba atmosfera, dapprincipio suadentemente mostrataci, nel calcare esageratamente la mano su uno scontato, effettistico mood stilistico così scioccamente parossistico da lasciarci credere che, in verità, abbiamo soltanto assistito a una modaiola semi-idiozia peggiore forse dei peggiori, medioevali divinatori figli di un’ignoranza oscurantistica. Il film si salva per la forza interpretativa dell’affascinante, sempiterna Weaver, per la venustà stupenda di Elizabeth Olsen e per la classe impari di Bob De Niro. Cillian Murphy è un attore che emana, dagli occhi suoi così illuminati, non so se da illuminato però, dalle cangevoli e candide sue iridi pregne di glauca fotogenia attraente, una presenza scenica impressionante.

Peccato che, allo stesso modo del suo personaggio del film, le sue ultime scelte professionali non siano state parimenti lungimiranti. Cosicché qui, in maniera criptica rivelo ermeticamente, di mia particolare ermeneutica, il finale del film. Un finale quasi amletico, ah ah.

Se fossi in Cillian, mi guarderei allo specchio e fermamente mi persuaderei di possedere un talento ancora incompreso, soprattutto da sé stesso, meravigliosamente ipnotico. Forse uguale a quello dell’autore di questa recensione, ovviamente il qui presente-assente, sensazionale, fantomatico e forse fantasmagorico, oppure fantasma, dunque Fantômas poco in carne e ossa.

Ovvero più comunemente (mis)conosciuto, in arte, come Stefano Falotico. Personaggio stroboscopico che non è che molto scopi, il quale non crede all’oroscopo ma possiede un innato talento dannato da arcano cane o forse da splendido incantatore. No, io non volli né desidero incantare nessuno, tantomeno me stesso. So però discretamente cantare e riapparire in maniera bestiale.

Insomma, qui parliamo di un Simon Silver reale, quindi di un Cillian Murphy dagli occhi neri magicamente irreali. Esperto del Cinema surrealista più mondiale, nella vita equilibrista e giammai squilibrato, cioè un uomo terribilmente sfigato eppur genialmente rinato. Senza nessun trucco in faccia né alcun inganno, un uomo che sa quasi tutto. Un uomo onnisciente che si diverte a fare, qualche volta, il deficiente poiché sconfisse ogni psichiatrica suggestione, ah, che falsa, capziosa scienza.

Nel grande Cinema, lo chiamano colpo di scemo, di genio o forse solo di scena. A questo punto, chiederei a ogni maestrina come Sigourney Weaver: ecco, questo come me lo spiega?

https://www.youtube.com/watch?v=_11ReFjXBOI

di Stefano Falotico

The Night Of di Steven Zaillian – Nuova recensione, cupa e onirica

Ebbene, oggi vi parlo di una miniserie capolavoro sulla quale già mi espressi in tempi non sospetti, ovvero The Night Of. Una storia detection di sospetti e interminabili notti funeree, per l’appunto, connotata da una particolare, realistica crudezza nichilistica, invero un film della durata complessiva di otto ore e quarantacinque minuti che, a partire dai cinerei titoli di testa, inquietanti e mortiferi, folgora nella sua tetraggine potente, una vicenda ferina e particolare che intreccia il torbido al macabro, che fotografa in modo spettrale e profondamente angosciante un episodio d’ingiustizia terrificante.

Creata dal grande Richard Price e da Steven Zaillian, quest’ultimo anche regista di tutti gli episodi, tranne il primo, intitolato The Art of War e diretto da James Marsh, The Night Of è una livida immersione nelle tenebre d’un caso giudiziario mostruoso.

La terribile storia di un giovanissimo ragazzo pakistano (Riz Ahmed) accusato di omicidio e stupro.

Questo ragazzo di nome Nasir ‘Naz’ Khan decide, anche se inizialmente controvoglia, di recarsi a una festa. Eludendo il controllo, diciamo, genitoriale, prende il taxi di suo padre. L’amico che lo invitò al party non si fa trovare e Nasir si perde fra le dedaliche strade decumane di New York. Una città tanto attrattiva e abbagliante, di giorno persino piacevolmente infernale nel diurno, febbricitante squittio del suo melting pot frenetico e al contempo strepitosamente stimolante, quanto pericolosa quando cala il tramonto e i suoi vertiginosi grattacieli, con le loro vetrate radenti il cielo plumbeo, incorniciano di rifrangenze luminescenti un’umanità apparentemente viva, invero putrefatta ed emozionalmente sepolcrale. In una parola, marcescente.

Sul taxi di Nasir, entra di soppiatto una ragazza assai piacente. Che, maliarda, seduce Nasir e lo invita a casa sua. Dopo aver praticato con lui un gioco assai rischioso, Nasir le salta addosso.

Dissolvenza in nero, anticipata in maniera suadentemente melliflua da un’accesa, rossa cromatura fotografica che vira all’incandescente cremisi sanguigno allusivo a un amplesso fervidamente passionale, romanticamente forte, intensamente scalmanato, focoso e bellamente cremoso.

Nasir si risveglia in cucina. Si reca nuovamente nella camera da letto e, con suo raggelato stupore, vede lei totalmente dissanguata e smembrata. Come se qualcuno, trucidandola senza pietà, l’avesse prima violentata, quindi accoltellata con un’animalesca, mortale efferatezza glaciale. In preda al panico, scappa dalla casa della ragazza e s’infila nel suo taxi, cercando di tornare a casa. Ma, nel frattempo, proprio nei suoi dintorni s’aggira una volante della polizia. Nasir viene fermato e da qui in poi inizierà per lui un incubo infinito, un calvario abissale dei più costernanti e devastanti. Viene, infatti, quasi immediatamente incriminato di essere il responsabile dell’omicidio della ragazza. Cosicché, tenuto in stato di fermo, rifiutandosi di confessare l’assassinio, in quanto semplicemente non fu responsabile di esso, è brutalizzato dal sistema giudiziario americano che lo avvinghia in una morsa indagatoria delle più scarnificanti.

Grazie all’incedibile e incredibile coraggio del suo avvocato d’ufficio, John Stone (John Turturro), Nasir verrà scagionato da ogni accusa. Ma forse sarà troppo tardi poiché, intanto, a scopo cautelativo fu sbattuto in un durissimo carcere ove assistette alle più brutali, immonde nefandezze. Il suo animo, oramai deturpato, inesorabilmente raschiato, spogliato e deprivato della sua innocenza, fu irreversibilmente violato e ora, Nasir, cianotico come un fantasma, ischeletrito e prosciugato d’ogni sua purezza adesso infranta, languidamente moribondo ascolterà per sempre il tintinnante mormorio della sua svanita, sfiorita, deflorata e abusata giovinezza massacrata e assassinata.

Capolavoro assoluto, decisamente superiore a True Detective. Attori straordinari e cast magnifico nel quale svettano, oltre ad Ahmed e a Turturro, Bill Camp, Amara Karan, Jeannie Berlin, Michael Kenneth Williams e Glenn Fleshler.

di Stefano Falotico

Il silenzio degli innocenti, recensione

Ebbene, prima o poi dovevamo arrivare al Silenzio degli innocenti, film epocale del quale io stesso un po’ smarrii memoria. E che, tra le frattaglie delle mie dimenticanze o rimembranze sepolte, rinvenni, rispolverandomi di lucentezza nel venirne ancora divorato e ammaliato.

Sto parlando, ripeto, del leggendario, sì, lo è, Il silenzio degli innocenti (The Silence of the Lambs) del compianto Jonathan Demme (Philadelphia, Qualcosa di travolgente). Pellicola della corposa durata di un’ora e cinquantotto minuti, vietata all’epoca ai minori di anni 14, uscita sugli schermi italiani nell’oramai lontano 5 Marzo del 1991.

Insignita dei cinque Oscar principali. È infatti, assieme ad Accadde una notte e a Qualcuno volò sul nido del cuculo, la terza pellicola nella storia della Settima Arte ad aver vinto per Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore Protagonista (Anthony Hopkins), Miglior Attrice protagonista (Jodie Foster) e Migliore Sceneggiatura non Originale (di Ted Dally, tratta dal romanzo omonimo, da noi edito dalla Mondadori, dello scrittore Thomas Harris).

Il silenzio degli innocenti è posteriore a Manhunter – Frammenti di un omicidio (1986) di Michael Mann, il quale era tratto dal primo romanzo (Il delitto della terza luna) di Harris vertente sulla fascinosa eppur mostruosa figura antropofaga del glaciale, ipnotico psichiatra-killer Hannibal Lecter.

Dicevo, non rividi più Il silenzio degli innocenti, se non visionando alcuni spezzoni a casaccio, dai primi anni novanta. Quando, dopo averlo perso al cinema poiché, essendo troppo piccolo, i miei genitori me lo proibirono o forse semplicemente non fui a conoscenza della sua esistenza, data la mia giovanissima, infantile età poco avvezza a questo genere di film, mio padre me lo mostrò, sviando in maniera giustamente, politicamente scorretta, le regole educazionali. Mio padre fu sempre molto avanti e fu ben conscio che io altrettanto già lo fossi, eh eh.

Lo noleggiò per me in VHS ancora prima che potessi solamente sfiorare la pubertà e inoltrarmi poi nei perturbanti, tremebondi turbamenti disagevoli dell’adolescenza stramba ed emozionalmente caleidoscopica di noi tutti. Sconquassati come fummo e come saranno, inesorabilmente, tutti coloro che varcheranno la dolce soglia dell’infanzia per avviarsi e correre tra gli anfratti, impauriti e allo stesso tempo sussultanti e suggestionati di curiosità e gioia, dei neri e poi luminosi sentieri indecifrabili di uno spaventevole, vitale bosco nero rischiarato dai bagliori fuggevoli ma rivelatori dell’inevitabile, forse ancora più frenetico adagiarci in un lieto torpore, in un vivere morbosamente ambiguo e fintamente certo che spalancherà, di coscienza pienamente sopravvenuta, i nostri occhi all’incommensurabile e tonitruante vastità orrifica della vita stessa nella sua complicatezza emotivamente ondivaga tra l’euforia, gli attimi di letiziosa dolcezza e il mortificante essere consapevoli dell’irreversibile nostra florida immersione totale nella romantica o solo (dis)armonica (s)contentezza più agghiacciante e abissale. Probabilmente sprofondati nell’esistenza vissuta in chiara o torbidamente sensuale, sentimentale, ancora maggiormente e paradossalmente indistinta, cupa interezza solare e poi nuovamente spettrale. Sì, aggirando furbamente il divieto imposto dalla censura, vidi Il silenzio degli innocenti precocemente ma, al contrario, soltanto l’atra sera, integralmente lo riguardai tardivamente. La trama la conoscete tutti e non ci dilungheremo a dettagliarvela e vivisezionarvela come invece farebbe, chirurgicamente, una lettura esegetica della psicanalisi critica e puntigliosa applicata da Hannibal Lecter:

una giovanissima recluta dell’FBI, Clarice Starling (Jodie Foster), per conto del suo direttore, il dottor Crawford (Scott Glenn), incontra Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), detenuto nel manicomio criminale di Baltimora, nella speranza di riuscire a carpire da lui, psicopatico assassino cannibale ma anche geniale investigatore dell’animo umano, preziose informazioni riguardanti un maniaco già responsabile di molti efferati crimini terrificanti. Il quale, dalla sezione investigativa, è stato denominato e ribattezzato Buffalo Bill (Ted Levine) per il suo agghiacciante capriccio di scuoiare le sue vittime.

Hannibal concede a Clarice ciò che le occorre per catturare Buffalo ma, in cambio, desidera ascoltare da Clarice alcune confessioni concernenti il trauma derivatole in seguito alla macabra, tragica morte di suo padre avvenuta quando Clarice aveva solamente dieci anni.

Fra Hannibal e Clarice, dopo alcune reciproche titubanze, s’instaura dunque una sorta di particolare transfert sui generis. Ove Hannibal, pur mantenendo intatta la sua raccapricciante maschera da mostro, però le impartisce sagge e illuminanti lezioni psichiatriche, scavando nel suo animo per cogliere e da lei estrapolare, forse, quell’umanità che oramai, da tempo immemorabile, segregato e sepolto vivo com’è nel nosocomio di massima sorveglianza e sicurezza, non sentiva più.

Clarice, pian piano, fidandosi sempre di più di quest’uomo così tanto repellente e orribile, a prima vista, ma al contempo così geniale e vulnerabile nell’infinito della sua paurosa anima in verità assai sensibile, trae dalla perspicacia e dalle facoltà intellettive, osiamo dire addirittura precognitive da chiaroveggente, ciò che le serve per fare irruzione in casa di Buffalo Bill.

Arriviamo, quindi, al finale al cardiopalma, mozzafiato, stupefacente e malinconicamente così triste da lasciarci con un inestirpabile brivido di terrore catartico che a noi spettatori perseguiterà tutta la vita.

In ciò consiste la grandezza del film di Jonathan Demme e non vogliamo paragonarlo, di sofistici parallelismi e stupide comparazioni alquanto inutili, col sopraccitato, antesignano e a suo modo capostipite Manhunter.

Entrambi sono dei capolavori progenitori di tutta una serie di sequel ed epigoni, più o meno riusciti, sul tema degli assassini seriali.

Se Mann adottò uno stile fiammeggiante costituito da riprese inducenti in noi l’adrenalina più pulsante di viscerali, frementi emozioni sanguigne, Demme è più secco e si fissa, con riprese geometricamente simmetriche, sui volti dei protagonisti con primi piani stupendi e magneticamente eloquenti.

Cammei di Chris Isaak e Roger Corman, musica del cronenberghiano Howard Shore e limpida fotografia strepitosa del grande Tak Fujimoto.

A distanza di quasi trent’anni dalla sua uscita, Il silenzio degli innocenti non mostra affatto, come si suol dire, i segni del tempo.

Sebbene, rivisto oggi, talvolta appaia leggermente forzato e compiacente comunque una certa compiaciuta spettacolarizzazione un po’ mainstream tipicamente hollywoodiana, ravvisabile soprattutto in alcune sequenze troppo roboanti e leggermente caricate, a tratti, di troppa enfasi recitativa, Il silenzio degli innocenti rimane inamovibilmente nell’olimpo dei capolavori.

Poi, checché se ne dica, oltre ad angosciare e a scuotere i nostri cuori in maniera terremotante e fenomenale, indubbiamente fa paura.

Per esempio, la scena notturna in cui Buffalo Bill adesca Catherine Martin (Brooke Smith) è veramente inquietante.

Inoltre, circolano molte dicerie false sul minutaggio dell’interpretazione di Hopkins. Si dice, infatti, che pur avendo vinto l’Oscar come protagonista, nel film compaia non più di quindici minuti.

In realtà, sono molti di più.

di Stefano Falotico

Irrational Man, recensione

Per una buona volta, sganciato da logiche editoriali, infatti è un pezzo in esclusiva, abbastanza sintetico, mica tanto, ah ah, e senza troppi fronzoli, scevro dei miei barocchi arzigogoli lessicali, recensisco sentitamente Irrational Man. Film che, ammetto la mia spaventosa lacuna, fra tutti, anzi quasi tutti quelli da me visti di Woody Allen, mancava totalmente all’appello delle mie visioni. Sì, prima di ieri sera, giammai lo vidi, pur essendo oramai da anni un fanatico di Joaquin Phoenix. Il quale, per una forte rassomiglianza fisionomica col sottoscritto e per via della natura di molti suoi personaggi malinconicamente falotici, aderisce quasi perfettamente alla mirabolante, versatile e stravagante galleria dei miei interiori demoni incarnatisi nel suo viso dagli occhi vitrei, nella sua morbida mimica dolcemente laconica e melanconica, eloquente spettro espressivamente corporeo di me stesso in lui scioltosi e, probabilmente, di meta-Cinema ritraente il mio stesso processo identificativo da Rosa purpurea del Cairo.

Sì, la mia indole alleniana, spesso sinceramente dalla realtà alienata, m’induce a essere Zelig. Dunque, è inevitabile che forse non sia, in verità, Joaquin Phoenix a proiettare su di me la trasfusione videodrome del mio cronenberghiano permearmene e coinciderne, sprofondarvi nei suoi lineamenti non solo fisici, bensì sia io a venirne combaciato in un simbiotico transfert da Existenz psico-corporale in lui trasmigrato mediante un’effusione da uomo così tanto confuso e sfigato, più di tanti characters impersonati da Phoenix, da assurgere io a contagiato di mutazione alla Mosca.

Sì, traggo così tanta linfa vitale, innamorandomi dei personaggi di Phoenix assurdamente simili al mio io più viscerale, da credere, spesso, che io sia Phoenix in modo integrale. Ah ah.

In questo film di un’ora e trentacinque minuti, il Phoenix-Falotico c’è tutto. Non sono laureato in Filosofia, a differenza di Abe Lucas/Phoenix e non insegno in maniera noiosamente cattedratica a un’università frequentata dalla super figlia di papà, Jill Pollard/Emma Stone.

Ma, parimenti ad Abe, filosofeggio in maniera pessimistica sul senso dell’esistenza. Sì, vivo di tetri esistenzialismi da uomo solitario che vive, a sua volta, del suo irresistibile carisma da irrational man che si trascura, che qualche volta beve e si lascia crescere la pancia come Charles Bukowski, che deglutisce bocconi amari, associandoli a un sardonico modo di fare tragicomico che ipnotizza le belle donne.

Le quali, ammaliate dal mio decadentistico buttarmi via strepitoso, desiderano che io m’immerga ficcante nel liquore caldo, aromatico e ubriacante delle loro gambe a me sfrontatamente donate senza troppe formalità e imbellettamenti da stronze altolocate. Con gli altri fanno le altezzose. Io invece le attraggo in maniera naturale e stupendamente liquida e morbosa.

Sì, non faccio nulla per apparire come Kierkegaard e, più che Immanuel Kant, soventemente sembro onestamente solo (come) un cane che, soffrendo di depressione acuta e cronica, a fatica riesce a scopare anche una più figa di Sylvia Kristel di Emmanuelle.

Sì, il film è la storia di un uomo ombroso semi-impotente o forse solamente auto-suggestionatosi d’essere un perdente, neppure tanto permaloso perché oramai stancatosi anche di dare spiegazioni al prossimo suo deficiente, che vorrebbe sforzarsi di credere che la vita sia bella ma alla fine, essendo troppo intelligente, colto e sofisticato, non riesce ad abboccare ai buonismi consolatori che gli rifilano le persone troppo semplici. Anzi, pensa sempre più fermamente e inarrestabilmente che Monty Python’s The Meaning of Life sia più valido di mille psichiatri laureatisi a Yale. I quali, diciamocela, umanamente non valgono niente.

Come Abe, trascorsi momenti talmente tenebrosi, forse solo lamentosi, piagnucolosi e colmi, più che di disperazione, di autocommiserazione, che credetti di reinventare Delitto perfetto di Hitchcock.

Però, praticandolo su me stesso.

Sì, moltissime volte pensai di suicidarmi. Però, al contempo pensai che doveva essere un suicidio così grandioso, impeccabile, così misericordioso e nient’affatto vanaglorioso, bensì nobile e come quello di Mishima davvero umilmente maestoso, che nessuno, dopo la mia morte, potesse tramandare ai posteri i miei Dei Sepolcri da Ugo Foscolo ante litteram e anche magnificamente letterato pur non essendo dotato di una laurea in Lettere.

Irrational Man è forse il miglior film di Woody Allen di sempre.

Poiché sa ironizzare, con acume, spregiudicata garbatezza e sobria finezza sulla tragedia della condizione umana di noi tutti senza prendersi sul serio. Pigliando invece in giro con enorme eleganza sé stesso e anche noi tutti. I quali, arrivati all’inesorabile freddezza incurabile, al più raggelante punto morto delle nostre minuscole, ridicole (r)esistenze spettrali che, grottescamente, fanno di tutto per sembrare (ri)spettabili e stimabili, cercano una mission, anche la più (auto)distruttiva, pur di acquietare lo Zabriskie Pont della nostra nudità dinanzi all’abisso di tale spaventoso, mostruoso e allo stesso tempo irrimediabile, forse addirittura irredimibile naufragare ci è dolce in questo mare.

Da tempo non riuscivo ad amare, non solo una ragazza, anche Woody Allen.

Lasciando da parte, in tal caso, le sue menate onanistiche e ombelicali, Woody ci regala una superba delizia sorretta da uno Joaquin Phoenix, al solito, bravissimo e ineccepibile.

Poiché Joker lo sa… That’s Life!

di Stefano Falotico

Cose nostre – Malavita, recensione

Film della durata di un’ora e cinquantuno minuti, distribuito nelle sale italiane il 17 Ottobre del 2013, diretto, scritto e prodotto dal poliedrico Luc Besson (Nikita, Léon, Il quinto elemento).

Cose nostre è tratto da romanzo Malavita di Tonino Benacquista ed è stato, come detto, sceneggiato dallo stesso Besson assieme a Michael Caleo.

Il titolo originale di questa pellicola è The Family e il suo budget si aggirò intorno ai trenta milioni di dollari.

Trama:

il mafioso pentito Giovanni Manzoni (Robert De Niro) si trasferisce assieme alla moglie Maggie (Michelle Pfeiffer) e ai suoi adolescenti figli, Belle (Dianna Agron) e il giovanissimo Warren (John D’Leo), in un paesino sperduto in Normandia. Negli ultimi anni, la famiglia Manzoni, affidata alla supervisione del rigido, inappuntabile agente dell’FBI, Robert Stansfield (Tommy Lee Jones), è stata obbligata, infatti, a continui, estenuanti spostamenti di città in città e in lungo e in largo un po’ dappertutto poiché tutte le loro coperture si sono rivelate fallimentari. Anzi, nefaste.

Poiché, per un motivo o per l’altro, le assurde, incontrollabili gesta del pater familias Manzoni e le recidive, cattive abitudini di ogni componente della sua inattendibile famiglia hanno messo a soqquadro quasi tutte le buone intenzioni del programma recupero testimoni.

Anche stavolta, malgrado i preziosi, bonari consigli di Stanfield, il quale supplicherà Giovanni di tacere riguardo la sua vera identità e di conservare un basso profilo insospettabile per non farsi smascherare dagli abitanti del luogo, si riveleranno alquanto inutili e poco, diciamo, propedeutici.

In quanto, a soli pochi giorni dal loro arrivo in città, Maggie farà esplodere un market, Maggie, dimostrando le sue doti da inguaribile maschiaccio, picchierà alcuni bulli che tentarono maldestramente di attentare alla sua verginità e, al contempo, Warren, dopo aver rischiato l’espulsione scolastica, si aggregherà a una baby gang.

Paradossalmente, il più apparentemente temibile “padrino” dei Manzoni, ovvero Giovanni, riuscirà invece per un bel po’ a nascondere, con ammirabile discrezione e sapido savoir–faire oculato, ogni segreto ottimamente dissimulato.

Addirittura, mettendosi a scrivere un romanzo autobiografico nel quale, per filo e per segno, narrerà le poco lodabili imprese tristemente leggendarie dei suoi discendenti. Divenuti ricchissimi in maniera punibile e criminosa, loschi personaggi malavitosi assai celebri nel loro ambiente di sporchi affari e perfino, non poche volte, rimasti impuniti.

Un libro che, per nessuna ragione al mondo, dovrà mai vedere la pubblicazione perché destabilizzerebbe e scuoterebbe dalle fondamenta, in modo allarmante, l’intero, mafioso apparato mondiale perché, se così fosse, verrebbero necessariamente svelati e portati alla luce ignoti misfatti, complotti e intrighi assolutamente celabili.

Inoltre, Giovanni Manzoni è cercato dalla famiglia Lucchese che gli ha dichiarato aspramente guerra per un’acerrima rivalità annale che, insanabilmente, si sta procrastinando in modo dinamitardo…

Riuscirà il nostro eroe, per modo di dire, a salvare la sua famiglia dall’incombente rovina e a sfuggire dalle grinfie d’ogni vile e agguerrito assalitore?

Bene, chiariamoci.

Luc Besson ha fatto decisamente di meglio ma Cose nostre – Malavita, malgrado i non eccezionali incassi ricevuti ai tempi della sua uscita e nonostante le critiche non esaltanti, è un bel film.

Che si avvale di un’atmosferica fotografia plumbea del cinematographer più habitué di Besson, ovvero Thierry Arbogast.

Un film ove a rilucere è la bellezza selvaggia della Agron e risplende, come sempre, il fascino radioso d’una perfetta Pfeiffer.

Ove De Niro e Lee Jones duettano, specie nel pre-finale, con magistrale alchimia con tanto di auto-citazione deniriana di Quei bravi ragazzi.

Detto ciò, sì, Cose nostre – Malavita non è certamente eccelso e brilla d’originalità. E De Niro, in attesa della possibile nomination all’Oscar per The Irishman di Scorsese, sebbene qui sia professionalmente aderente al ruolo del gangster ambiguo ed eccentrico cucitogli addosso da Besson, in passato offrì interpretazioni più consistenti e memorabili.

Curiosità: De Niro e la Pfeiffer recitano qui per la prima volta assieme. Interpretando la parte di marito e moglie, condividono spesso la stessa scena.

Entrambi parteciparono in vesti di co-protagonisti in Stardust e Capodanno a New York ma i loro personaggi non s’incontravano mai.

di Stefano Falotico

I due Papi, recensione

Oggi, recensiamo per voi I due Papi (The Two Popes) diretto da Fernando Meirelles (The Constant Garderner, City of God), regista di abile e furbo mestiere, sapido allestitore di film spesso profondamente intrisi di magica trascendenza e spirituale metafisica.

Cineasta dunque quanto mai adatto ad adattare per il grande schermo l’opera teatrale del 2017, intitolata The Pope, sceneggiata da Anthony McCarten, plurinominato agli Oscar e specializzatosi oramai in lievi agiografiche di natura, potremmo dire, ecumenica e forse superficialmente buonista come dimostrano infatti i suoi forse sopravvalutati ed esageratamente incensati script de La teoria del tutto e di Bohemian Rhapsody.

Difatti, ne I due Papi (disponibile su Netflix da venerdì 21 Dicembre), si narra, romanzandola e fantasticandola probabilmente non poco, della vicenda riguardante l’amicale e affascinante rapporto privato fra Jorge Bergoglio/Papa Francesco (Jonathan Pryce) e Joseph Ratzinger/Papa Benedetto XVI (Anthony Hopkins), avvenuto fortuitamente in virtù di un cabalistico, imperscrutabile e forse propizio destino, dopo la morte, nel 2005, di Papa Giovanni Paolo II.

Dapprima, come sappiamo, fu eletto al papato Ratzinger che superò, nelle votazioni per ascendere al ruolo di pontefice, proprio Bergoglio. Al che Bergoglio, nel 2012, chiese un incontro a Ratzinger per parlargli personalmente, esponendogli inoltre, anzi soprattutto, la sua decisa intenzione di dimettersi.

Ratzinger, malgrado le pressanti e insistite richieste di Bergoglio, oppose ferma opposizione, rifiutandole in tronco.

Cosicché nel film assistiamo a un confronto-scontro teologico e intimo fra due personalità inizialmente agli antipodi. Incarnate rispettivamente dal tedesco Ratzinger e dalla sua apparente nemesi, Bergoglio. Il primo è ultraconservatore, aderente ferreamente alle più dogmatiche, assolutistiche e meno permissive regole della diocesi cristiana, mentre il secondo è figlio di una cultura liberale, peraltro accresciutasi nel tempo in seguito a un personale dramma occorsogli che lo maturò e segnò indelebilmente nel suo animo. Sin a condurlo a un processo di rinnovamento interiore e a un drastico cambiamento in aperto e controverso contrasto con molti precetti probabilmente antiquati della cristianità stessa. Ecco allora che I due Papi fornisce l’opportunità ai suoi due strepitosi, magistrali e impareggiabili protagonisti, Pryce e Hopkins, illuminati dalla grazia (è il caso di dirlo), di giganteggiare in una sfida recitativa straordinaria. Il film, difatti, sebbene emozionante e indubbiamente coinvolgente esattamente sul piano emotivo, se fosse stato spogliato delle loro superbe, estasianti, impeccabilmente perfette interpretazioni portentose e potenti, sublimi e squisitamente deliziose, giocate prevalentemente sui loro sguardi penetranti, sul dialettico loro rimpallarsi battute taglienti e provocanti, raffinate e sferzanti, non sarebbe certamente eccezionale. Poiché Fernando Meirelles, nonostante dimostri una collaudata professionalità, non di rado si lascia prendere la mano con alcuni siparietti estetizzanti da fiction televisiva.

Ma proprio grazie al tocco delicato dei suoi due trascinanti interpreti, a dispetto di un impianto troppo laudativo le vite da “santi” di Bergoglio e Ratzinger, I due papi colpisce sensibilmente al cuore.

di Stefano Falotico

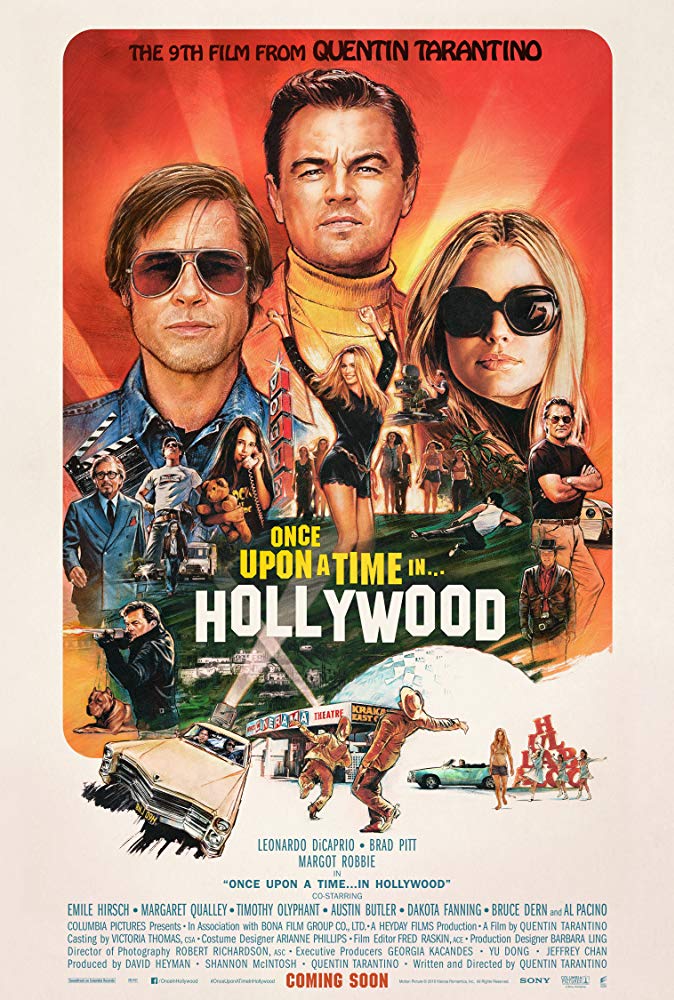

C’era una volta a… Hollywood, recensione

Non avrei mai voluto guardare l’opus n. 9 del celebrato Quentin Tarantino poiché m’ha disgustato, più che altro negativamente sorpreso e nauseato, spossato e profondamente rammaricato. Ne sono rimasto agghiacciato e costernato, rabbrividendo, l’ho sin dai primi minuti respinto, imperiosamente rifiutato. Insomma, l’ho stroncato ancora prima d’averlo visto e, vedendolo, nel mentre che lo visionai, rimasi ancor più affranto e sconsolato, deluso e frastornato.

C’era una volta a… Hollywood è insindacabilmente un film improponibile, impresentabile, in una parola, orribile.

Già nello scorrere io, tempo addietro, il primissimo trailer, avvertii il presentimento che, quando l’avrei guardato, ne sarei restato scioccato.

In tempi non sospetti infatti, cioè all’epoca, profetizzai che, tremante, avvilito da tale futura visione purtroppo avveratasi, non potei pensare che il Cinema di Tarantino avrei profanato e ingiuriato.

Sentori della disfatta di Quentin, eh sì, io già sentii visceralmente dopo Kill Bill. Carne al fuoco di scempiaggini mescolate però a qualche geniale tocco rimembrante atmosfere leoniane distillate in uno stile eccentrico da solito Cinema tarantiniano-tarantinato e concentrico ove ogni sua bischerata e alzata di testa, apparentemente inaccettabile, trovarono una quadratura del cerchio godibile pur nell’inanellamento di stupidaggini a bizzeffe e assurdità inimmaginabili e poco mirabili.

Tarantino firmò tre grandi film, ovvero Le iene, Pulp Fiction e Jackie Brown. Da allora, osannato oltre i suoi reali meriti, sprofondò irreparabilmente nell’autocompiacimento più narcisistico e solipsistico.

Perciò, dopo Bastardi senza gloria e qualche stuzzicante guilty pleasure, propose il terrificante The Hateful Eight. Film sbagliato dall’inizio alla fine, sì, totalmente erroneo, anzi, un devastante, abominevole orrore.

Poiché il Cinema non è solo una sceneggiatura che, seppur ottimamente scritta, fa acqua da tutte le parti e in cui il formato Panavision 70mm comprime ancora di più l’angusta prigionia di tale mostruosa sua claustrofobia visiva. Senza orizzonti prospettivi, senza emozioni sensibili. Una vetrina di caratteristici volti attoriali costretti a recitare vanitosi monologhi fini a sé stessi.

Un film, insomma, che avrei preferito non vedere. Sfortunatamente non mi rimase invisibile.

Ma non avrei mai e poi mai creduto però che Quentin potesse sfornare una baggianata colossale di tale portata raccapricciante.

C’era una volta a… Hollywood puzza di artificiosità sin dal primo istante, ammicca furbetto con citazionismi bambineschi, con memorabilia leziose e prive di benché minima originalità, annerito dal lusso ricreato spesso in studio d’un film costruito a tavolino per compiacere il fan medio dello stesso Tarantino. Il quale, difatti, andò e perennemente andrà in brodo di giuggiole nel vedere riprodotti (malissimo) i volti rifatti, senza CGI, di Polanski, di un macchiettistico Bruce Lee e di un grottesco, misero Steve McQueen.

Sì, già assistere, nella prima mezzora, a un fantoccio di McQueen che sbava per la plastificata Margot Robbie, oh, mio dio, mi atterrì e dovetti trattenermi dal vomitare.

Tutto è modellato a regola d’arte, davvero poco efficace, per la magnificazione d’un c’era una volta elegiaco soltanto della stanza delle bamboline di Quentin.

Prima delle riprese, fu annunciato in pompa magna come un thriller sull’assassinio di Sharon Tate e invece poi venimmo a sapere che si sarebbe trattato del consueto pot–pourri stronzo di Quentin.

Ove a giganteggiare è solo al Pacino in un cammeo di superbo pregio sofisticato, in cui DiCaprio, pur impegnandosi al massimo, annega nell’inconsistenza impalpabile d’un anodino personaggio un po’, come Quentin, troppo piccino e viziatino o forse, paradossalmente, prematuramente ingrigitosi, immalinconitosi e gravemente rincoglionito.

Brad Pitt, forse vincerà l’Oscar. Ma, a dirla tutta, recitò meglio in Ad Astra, film peraltro bruttissimo. E ho detto tutto.

Qui invece esibisce la sua bellezza civettuola con svergognata, imbarazzante far da virile oca.

Oca dai languidi occhi e dal fisico grezzo, asciutto e lercio che simpaticamente cazzeggia e nel nulla, però, non galleggia.

Stendiamo un velo pietoso sulla Robbie. Decisamente diversa da Sharon Tate e che, esornativa, coloratissima eppur a livello prettamente recitativo assai incolore, balla solamente in maniera puttanesca per lo sguardo allupato dello spettatore, sì, arrapato eppur ancora una volta da Quentin coglionato.

Devo constatarlo con enorme malincuore, è una pellicola fake che puzza lontano un miglio di fetore e che per niente emoziona né tocca sensibilmente i nostri cinefili cuori.

Sì, Quentin è rintronato ma il suo ostinato ammiratore, oltre a essere parimenti rimbambito, accetta passivamente ogni presa per il culo a suo danno, praticatagli da Quentin oramai auto-inculatosi.

Gustandosi masochistico, appunto, quest’enorme stronzata sconfinata.

Un film pessimo, un’oscenità.

Una merda.

Ignobile aria fritta, sterminata, aridissima vacuità. Ritirati, Quentin.

Come mai, infine, Damon Herriman funziona alla grande nei panni di Charles Manson nella seconda stagione di Mindhunter e invece qui la sua interpretazione appare solamente accessoria, anzi, macchiettistica e, in ogni sua accezione, ben più grottesca e peggiore? Perché Quentin, appunto, avrebbe dovuto girare un film retorico e nostalgico su Hollywood, sui suoi scheletri nell’armadio, sulle sue tramontate passioni e sui suoi mostruosi misteri così come avrebbe fatto David Fincher. Non perdendosi in chiacchiere e in sterili manierismi. Andando dritto al sodo in modo coeso, centrato e non dispersivo anziché, appunto, perdersi nella preoccupante indecisione se ritrarre la poesia del Cinema che con c’è più o edulcorare il suo insostenibile filmetto di tre ore mal dialogate, soporifere e piene d’inflazionati riferimenti, di ovvi cliché e ammantandole colpevolmente d’una insopportabile retorica e d’un fiacco retrogusto falsamente dolceamaro che non gli è affatto congeniale. Sì, non posso pretendere che un regista giri il film che desiderai che avrebbe girato secondo i miei intimi e più reconditi desideri ma posso almeno chiedere a Quentin di non inzaccherarci l’anima e la mente con questa sconcia boiata scontata che vorrebbe essere romantica e invece pare davvero, ahinoi, la pietra tombale più triste d’una sua carriera oramai inevitabilmente alla deriva, sì, naufragata.

Devo esserti lapidario, Quentin, dunque debbo senza i tuoi fronzoli, eh già, liquidarti in modo diarreico. E insuperbirmi nello stroncarti come Fonzie. Il tuo film da strapazzo sarà candidato a molti Oscar ma, tolto il fatto che, a eccezione probabilmente di Brad Pitt, non ne prenderà uno, Tarantino, dovresti finirla di fare tu stesso la statuina dorata e la bella figa come la Robbie. Qui, tutta impomatata e perfino troppo truccata.

Al tuo film do l’insufficienza piena, un bel 5. Altro che dieci e lode, anzi, sette. Se continuerai così, l’ospedale t’aspett’.

di Stefano Falotico