Her, recensione del film di Spike Jonze con Joaquin Phoenix

Ebbene, a distanza di due giorni dall’uscita nelle sale italiane di Joker, vincitore del Leone d’oro alla 76.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, qual occasione migliore se non parlarvi di uno dei film più amati ma al contempo controversi con Joaquin Phoenix?

Ovvero Her, scritto e diretto dal genialoide Spike Jonze, premiato all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale, il quale ricevette l’ambita statuetta dell’Academy Award nientepopodimeno che dalle mani del sacro monstre e monsieur Robert De Niro, alias Murray Franklin della pellicola di Todd Phillips.

Film innovativo, dai notevoli pregi, avanguardistico e illuminato dai celeberrimi, oramai, bagliori sensazionali del cinematographer preferito da Christopher Nolan, Hoyte Van Hoytema, Her è un film piuttosto lungo della durata di 2h e 6 minuti per essere un dramedy con tinte da science fiction memore del futuro tecnologico qui già profetizzato, in qualche maniera riciclato da Black Mirror e oggi pressoché divenuto quasi assurda realtà. Vale a dire proprio la realtà virtuale sempre più indistinguibile rispetto alla realtà, potremmo dire, reale.

Oramai la differenza fra la virtualità e la schizofrenica nostra telematica, quotidiana realtà, in tempi di social e Instagram, di stories e chat, di dirette interattive YouTube e quant’altro, è veramente impercettibile. La gente fa sesso in cam come se stesse bevendo acqua fresca.

Her è un film tipicamente in riconoscibilissimo stile Spike Jonze miscelato alle suggestioni evocateci già un ventennio addietro dal sottovalutato S1m0ne di Andrew Niccol.

È la storia di Theodore (Phoenix), scrittore ante litteram di lettere per terzi. Che, dopo il sofferente divorzio dalla moglie Catherine (Rooney Mara, attuale compagna nella vita reale di Phoenix, conosciuta non solo professionalmente ma sentimentalmente, neanche a farlo apposta, sul set di questo film), non riesce più a intrecciare sociali relazioni stabili e pare incapace perfino, malgrado i suoi saltuari, non so se salutari, flirt e le sue burrascose notti calde, di avere una donna vera.

L’appuntamento al buio con una misteriosa donna sexy (Olivia Wilde), inizialmente, sembra funzionare infatti a gonfie vele. Fra i due, al tavolo, scatta la cosiddetta chimica e s’accende istantaneamente la miccia della passione sessuale sanguigna. Ma, arrivato al dunque, Theodore tentenna, tituba esageratamente, viene colto da lancinanti dubbi, improvvisamente. E lei, distrutta e delusa oltre ogni dire, lo abbandona alla sua sempre più incalzante, tenera solitudine malinconica, onestamente tetra.

Theodore ha solamente un’amica, Amy (Amy Adams). Della quale forse è pure segretamente infatuato ma che preferisce vedere come una semplice ex compagna di classe a cui porgere sentite condoglianze, no, confidenze nei suoi momenti di maggiore stress emotivo.

Al che, durante una delle sue solite, notturne passeggiate in lungo e in largo per la città, Theodore viene attirato dall’insegna luminosa della pubblicità d’un rivoluzionario sistema operativo attraverso il quale entra in viva comunicazione con una donna racchiusa nelle traiettorie “sinaptiche” di un mini-personal computer, instaurando con lei un’affinità poderosa e molto calorosa, provandone irresistibilmente un’attrazione morbosa via via sempre più simile a un rapporto reale amoroso, perfino metafisicamente carnale, sentito e profondissimo. In una parola portentoso.

Theodore s’è innamorato del suo OS 1.

Theodore, a causa della troppa solitudine, ha bisogno soltanto dell’SOS e dunque di un TSO?

Può essere. O è addirittura così sensibile che, non essendo compreso da una realtà di uomini e donne più alienati di lui, sebbene apparentemente integrati e affettivamente soddisfatti, paradossalmente ci risulta come l’unico uomo vero, per l’appunto, in un mondo oramai perduto, iper-tecnologizzato, asettico e umanamente robotico che par aver perduto la sua senziente capacità di provare sinceri sentimenti?

Ed Harris di The Truman Show, no, ed Her è la voce di Scarlett Johansson nella versione originale, è Micaela Ramazzotti in quella nostrana, oppure è Theodore stesso? Poiché, come gli dice un suo collega, Theodore è un uomo nell’aspetto fisico e indiscutibilmente a livello ormonale ma possiede intimamente e intimisticamente un cuore da donna.

Her è il classico esempio di film talmente bello da poter annoiare a morte. Spike Jonze è stato il compagno storico di Sofia Coppola, non scordiamolo mai.

Jonze, difatti, dalla sua relazione con Sofia, dal loro vissuto d’amanti inseparabili eppur adesso assai separati, certamente ha appreso da Sofia stessa quel senso melodicamente lento di bellezza contemplativa a tratti disturbante o troppo mieloso, tedioso. Che dir si voglia.

Her è un film sdolcinato?

Dall’inevitabile prevedibile finale dolceamaro che lascia, per l’appunto, lo spettatore medio rammaricato?

Chissà.

È come un morbido gelato al limone, servitoci in una vaschetta di due ore, no, 2 kg? Ché, dopo la scorpacciata e dopo essercelo gustato sino in fondo, fino all’ultima, sospirata leccata, ci lascia con lo stomaco in realtà vuoto e risulta, col senno di poi, indigesto?

Non lo so. Anche perché stanotte, anziché mangiare il gelato al biscotto Cucciolone, preferirò orgasmizzarmi con un donnone. Non so se reale. L’importante è arrivare, appunto, al tocco magico del cucchiaio.

di Stefano Falotico

The Irishman di Scorsese sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma

Ebbene, notizia straordinaria da mandare in solluchero ogni fiero appassionato della Settima Arte…

Ebbene, notizia straordinaria da mandare in solluchero ogni fiero appassionato della Settima Arte…

The Irishman di Martin Scorsese, col cast delle meraviglie formato dai premi Oscar Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, verrà presentato alla prossima Festa Internazionale del Cinema di Roma il 21 Ottobre. A darne l’annuncio è stato il direttore artistico Antonio Monda. Il quale, estremamente lusingato dell’opportunità offertagli di poter ospitare una pellicola così importante, ha testualmente dichiarato:

“La partecipazione di The Irishman è un grande onore per me e per tutti coloro che lavorano al Roma Film Fest. The Irishman è il film più atteso dell’anno e vanta un cast eccezionale. Il fatto di poterlo presentare alla nostra manifestazione rappresenta l’ennesima riprova di come il nostro festival si sia prestigiosamente accresciuto nel corso del tempo”.

Vi ricordiamo che The Irishman, tratto dal libro inchiesta di Charles Brandt, I Heard You Paint Houses e sceneggiato da Steven Zaillian, avrà la sua anteprima mondiale all’imminente New York Film Festival. Successivamente, riceverà l’europea première al London Film a metà Ottobre prima di essere distribuito, in limited theatrical release, il primo Novembre per poi approdare a livello mondiale su Netflix nel giorno 27 dello stesso mese.

Perciò, prima della sua presentazione alla Festa del Cinema di Roma, sapremo già cosa ne penserà la Critica.

Ma ciò è sostanzialmente irrilevante. L’importante è che The Irishman, per l’appunto, anche qui in Italia, critici e spettatori comuni possano vederlo in anticipo rispetto alla sua uscita cinematografica.

di Stefano Falotico

JOKER, la première del Toronto International Film Festival col cast al completo, quasi

Sì, Todd Phillips in prima linea col suo affascinante look davvero elegante, altro che i radical–chic, i quali si credono, appunto, acculturati ma si vede lontano un miglio che sono ignoranti, soprattutto nell’anima.

Coi loro sguardi malfidati da eterni sospettosi infingardi, con quella puzza sotto il naso addolcita in profumi e dopobarba comprati nella bottega dei loro pantaloni sempre aperta da chiacchieroni e da stolti bracaloni.

Ecco Joaquin Phoenix, omaggiato alla carriera, meno brizzolato rispetto a Venezia e con un aspetto lupesco dal contagioso, acchiappante, suadente charme esuberante.

Ecco Frances Conroy, una donna meno vecchia di quel che possa sembrare a prima vista. Onestamente, a giudicarla dalle sue rughe, dal suo viso smunto e cadaverico, dalle sue occhiaie profondissime, non solo pare che abbia ottant’anni quando invece, essendo nata nel 1953, è più giovane di Bob De Niro, ma dà l’impressione che sia una donna malata di mente…

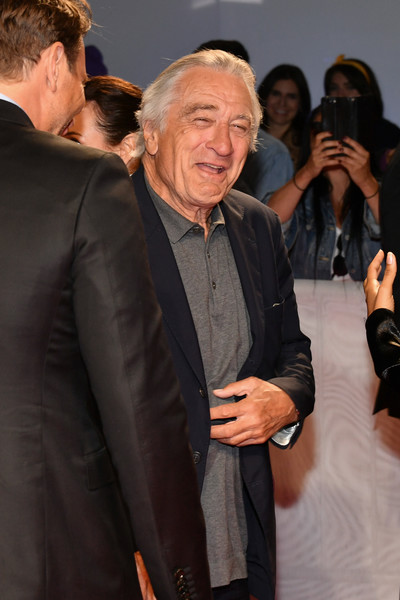

Quindi, proprio Bob, con un po’ di pancetta ma ci sta, appunto, considerando la sua età. Un Bob meraviglioso nella sua discreta andatura da uomo che sa caricarsi il peso del suo eterno, immarcescibile magnetismo. Avvolto dal minimalismo del suo abbigliamento che non vuole dar a vedere d’essere un mito di risma.

Un De Niro in sordina, diciamo, poco esibizionista, discreto, pacato, indubbiamente stagionato eppur ancora straordinariamente carismatico.

Autoironico come abitualmente è da una ventina d’anni a questa parte. Notate Joaquin Phoenix come lo ammira, come rimane piacevolmente incantato dalla sobria allure di Bob. Sì, stagionato, perfino un po’ trasandato, dinoccolato ma ancora capace, dopo la separazione da Grace Hightower, di ammiccare a una nera molto, molto, molto più gnocca e giovane. Visto che cosce che ha Zazie? E Bob, con sguardo malandrino, lancia occhiatine furbette. Eh sì.

Sì, Zazie Beetz. Una che nel film sembra una sfigata e invece qui, in passerella e in questa conferenza, c’appar(v)e, di gonna così a lucido tirata, onestamente una figona magnifica ed esagerata. Dio mio…

Quindi pure il produttore Bradley Cooper, stupendo volpone.

Già si sono scatenate le polemiche! Basta!

Non se ne può più di questi moralismi pedagogici. Di questi pistolotti.

Joker viene infatti accusato dagli statunitensi repubblicani, fautori del fascismo di Trump, di essere un film pericoloso e sovversivo poiché, a loro detta, glorificherebbe un disadattato, elevandolo a eroe nazionale.

Quindi, secondo questi qua sarebbe un film diseducativo. E potrebbe invogliare i giovani incoscienti a emulare le gesta prodemente negative di Arthur Fleck.

Ma finiamola. Taxi Driver è un capolavoro. Anche in questo caso, infatti Joker n’è una rielaborazione moderna e aggiornata alla contemporaneità, soltanto gli idioti possono fraintendere il messaggio scorsesiano alla base della poetica del film.

Un film che svelò le ipocrisie di un’America che non è tanto dissimile da quella di oggi.

È un problema generazionale che, così come ben profetizzò Pasolini, è destinato a riverberarsi puntualmente, è storico.

Il giovane, dopo essere stato attanagliato da dogmatici indottrinamenti scolastici, tesi unicamente a soddisfare i doveri impostogli da genitori piccolo-borghesi, a loro volta smaniosi che il figlio allegramente si sistemasse, socialmente s’emancipasse, dunque ottenesse soltanto i requisiti formali (leggi diploma e laurea) utili a un migliore collocamento lavorativo, a un maggiore riconoscimento remunerativo, anziché preoccuparsi della felicità, appunto, del loro pargolo adolescente, se ne lavarono le mani, domandando unicamente ai professori del sangue del loro sangue se il loro scavezzacollo, in modo compito, avesse svolto bravamente i compitini.

Che stolti.

Pensare che la felicità possa nascere dall’inserimento più o meno economicamente (in)valido.

Genitori superficiali, retrivi e conformisti. Per questo si trovarono figli scissi fra le istruttive loro direttive e l’insita, incommensurabile, intima voglia di ribellione.

Cosicché avemmo una generazione di nerd appassionati della rivista The Games Machine, idolatri dei Simpson, amanti del folle Kurt Cobain, malati di Tupac.

Che cazzo c’entrava Tupac Shakur con le vostre rabbie?

Sì, al massimo le vostre rabbie furono da ricondurre al fatto che sbavaste, segretamente torpidi, per la mulatta della quinta superiore ma, essendo un po’ razzisti, non voleste confidare ai vostri amici, più intolleranti di voi, che quella bella nera v’attizzava più delle gambe di Halle Berry.

Sì, sembra che io non sappia nulla. Io so tutto, ricordatelo la prossima volta che farete gli stronzi.

Adesso, scusate, vado al bar.

Questa foto di Zazie, comunque, ce la salviamo subito. Questa è più bona di Alicia Keys.

E ho detto tutto.

Arthur Fleck non sa che farsene delle sceme.

È uno che compì, poco compitamente, una metamorfosi impressionante e, sotto la luna piena, si recò dalla sua bella, Zazie, e se l’ingroppò di brutto. Senza trucchi e senz’inganni.

Che lupo! Che oca!

Un uomo saccente, sapiente, irriverente e giustamente strafottente, molto ficcante.

Ah ah.

di Stefano Falotico

JOKER, recensione

Ebbene, ieri mattina abbiamo visto per voi, in Sala Grande alla 76.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, uno dei titoli senz’altro più attesi di quest’imminente stagione cinematografica, ovvero il già chiacchieratissimo Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix.

Passiamo ora al passato remoto poiché Joker è già ascrivibile alla storia…

Alla fine della proiezione stampa, le luci lentamente si accesero nel fiammeggiare roboante d’applausi scroscianti, sì, come per divinatoria magia scattò in automatico un’ovazione interminabile a celebrare Joker, una pellicola che chi scrive questo pezzo considera già un micidiale capolavoro indimenticabile della storia del Cinema, un dark masterpiece eretto in gloria magnificente dal suo protagonista maestoso, inarrivabile, superlativo e prodigiosamente terrificante per bravura, potenza espressiva e spaventosa mimica impressionante, vale a dire Joaquin Phoenix. Il quale, con questa sua monumentale prova immensa, posso affermarlo in maniera sacrosanta e sentenziosamente indiscutibile, ha già altresì fornito una performance leggendaria, paragonabile per immediata, virulenta caratura magnetica a quelle che io reputo le interpretazioni assolutamente più intoccabili e ipnotiche della più suadente, perlacea arte attoriale.

Sì, a mio avviso, il Cinema è stracolmo d’interpretazioni attoriali superbe ma sono pochissime quelle così tanto immanentemente così potenti da estasiare in modo tanto istantaneo, accecante e ad entrare sfolgoranti nell’immaginario collettivo con subitanea dirompenza e grandiosa, vividissima prepotenza.

Penso a Marlon Brando/Terry Malloy di Fronte del porto, a Robert Mitchum/Harry Powell de La morte corre sul fiume, a Christoph Waltz/Hans Landa di Bastardi senza gloria e ovviamente a Robert De Niro/Travis Bickle di Taxi Driver.

Che, come sapete, in questo Joker interpreta la parte minore ma assolutamente imprescindibile e (luci)ferina, abbastanza ripugnante e volgarmente odiosa di Murray Franklin, conduttore televisivo d’un satirico, acidissimo show televisivo destinato al triviale, superficiale, conformistico pubblico di massa statunitense. Murray sarà uno dei principali, involontari responsabili della rovinosa degenerazione della mental illness di Arthur Fleck/Joaquin Phoenix. Il quale, abbattuto infatti da una vergognosa irriverenza imperdonabile di Franklin, assistendo alla messa in onda d’un suo spettacolo imbarazzante da stand–up comedian patetico, a sua insaputa ripreso dalle videocamere del locale in cui ingenuamente s’esibì, in cui fu violentemente deriso e trasmesso in diretta nazionale per essere dato in pasto al crudele ludibrio dello scellerato popolo americano, impazzirà definitivamente.

Trasformandosi nel tenebroso, spettrale, raccapricciante principe del crimine per antonomasia di Gotham City.

Ora, penserete voi… allora Joker di Todd Phillips è davvero un cinecomic a tutti gli effetti e questa è la storia romanzata, riveduta e corretta, fantasticata e personalmente rielaborata d’una delle icone villain più famose dei fumetti, cioè Joker è un film incentrato sulle sue origins che si attiene piuttosto fedelmente, così come fu inizialmente detto, a Batman: The Killing Joke?

O è invece esattamente un omaggio alle atmosfere tetre e cimiteriali, malinconiche e pessimistiche del succitato Taxi Driver, ne è una perpetua citazione meta-cinematografica associata alla profetica disillusione sardonicamente beffarda di un altro emblematico, gemellato, immortale capolavoro scorsesiano, ovverosia Re per una notte?

Joker è un geniale mix di queste due opere magne di Scorsese, certo, difatti reminiscenze di tali pellicole, oserei dire, oracolistiche e ammonitrici di Scorsese si ravvisano durante tutte le 2h e due minuti del film, si respirano nelle taglienti battute scritte da Scott Silver, permeate perennemente d’un denso sapore amaramente canzonatorio e profondamente impietoso nei riguardi dell’attuale società folle, grottesca e paurosa in cui noi tutti, chi più chi meno, siamo precipitati in maniera allarmante, forse irreversibilmente tragicomica, patibolare e funerea.

Ma Joker è soprattutto un allucinante e allucinato horror mascherato da cine-fumetto sui generis ove Arthur Fleck probabilmente altri non è che il fantasma malato di Eric Draven/Brandon Lee de Il corvo, un uomo creaturale e romantico bruciato nell’anima da un mondo spietatamente efferato che, oscurandogli l’amor proprio sin dalla nascita, lo condannò inesorabilmente immisericordioso alla cupezza più glaciale, catacombale e mortifera, ardendolo e soffocandolo nel buio perpetuo della sua infernale, esiziale, oscena, pestilenziale, tremenda, incalzante, sempre più orridamente crescente follia e vivida tenebra magmatica furentemente poi rinascente nella bestialità d’un lupo mannaro furibondo e travolgente, ruggente come un leone ora sbranante la disumana incoscienza di tutti i criminali benpensanti che scalfirono la sua innata e al contempo disperata innocenza, un uomo risorto, indomabilmente agguerrito come un condottiero cheguevariano schierato ferocemente in battaglia a difesa di tutti gli umiliati, di tutte le cosiddette anime considerate ingiustamente deboli e vigliacche, elevatosi a paladino infrangibile, a totemico, ghignante, beffardo e demoniaco babau delle notti più macabre.

Al fine di combattere per sempre contro colui che apparentemente sarà la sua nemesi o semplicemente potrebbe essere il suo amatissimo-odiato fratello, Batman?

Joker, un uomo malato, scheletrico, pazzamente emarginato, un’anima incantevole sbudellata dall’irruente, cruenta società smidollata, un angelo tramutatosi in satana, un pagliaccio grandguignolesco gridante tutta la sua funesta ira per troppo tempo repressa, castigata e ibernatasi nel silenzio poco savio trasmessogli cattivamente addosso da un mondo incurabilmente malsano, un uomo che perse tutto per colpa dell’ignoranza e dell’altrui supponente demenza più boriosa e strafottente ma adesso, oramai distrutto, trafitto eternamente, insanabilmente danneggiato nell’anima mangiatagli viva dalle bestie camuffate da uomini, si diverte come un matto a ululare nell’urlo selvaggio della sua parimenti impietosa disumanità immonda. Turpemente trasfigurato nella metamorfosi da agnellino macellato dalle atrocità d’una bastarda, agghiacciante società ipocrita a lupo mannaro delle notti più profonde. Poiché, dopo essere stato con viltà e sbrigativo pregiudizio scarnificato e deprivato della rosea sua congenita, felice e inoffensiva schiettezza, della sua adamantina, illusa tenerezza, dopo essere stato spogliato d’ogni più autentica, soave candidezza, se dapprima per tempo immemorabile, pietosamente, si protesse alla bell’è meglio, celandosi negli effimeri, chiaroscurali bagliori intermittenti della sua infinita, stoica, emotiva resilienza, alla fine soccombette sbriciolato e impotente dirimpetto a tanta smisurata malignità invincibilmente a lui tremendamente ledente.

Assurgendo lui stesso a maligno per eccellenza, a diavolo ribelle e fulgente d’un mondo forse giammai completamente cristallino e sinceramente luccicante. Invero, perfidissimo e meschino, falso e belluino.

Joaquin Phoenix ha saputo sontuosamente donare al suo Joker ogni attimo di tutto questo nostro indelebile, imperdonabile e inguaribile, costernante dolore scioccante.

Phoenix è stato dio e Joker è un capolavoro di giusta forza rabbiosa tonante.

Aspettiamo soltanto la Coppa Volpi per Phoenix e, perché no, il Leone d’oro.

di Stefano Falotico

Americani, recensione

Oggi, per la nostra consueta rubrica Racconti di Cinema, vi parlerò di Americani (Glengarry Glen Ross), firmato da James Foley (A distanza ravvicinata, House of Cards, Confidence – La truffa perfetta).

Un film purtroppo obliato dalla dimenticanza odierna del cinefilo o pseudo-tale contemporaneo che, ossessionato dai cinecomic e dalla celluloide rocambolesca di tale spettrale modernità quasi oscurantistica, si è ampiamente scordato di tale perla uscita sui nostri grandi schermi nell’oramai lontano 1992.

Interpretata da un impressionante cast in stato di grazia, ovvero Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Kevin Spacey, Jonathan Pryce, Ed Harris e Alan Arkin.

Americani rimane, a tutt’oggi, la migliore pellicola in assoluta di Foley, regista di mestiere robusto che però, ultimamente, ha perso non poco la bussola, facendosi coinvolgere perfino dietro la macchina da presa per dirigere gli abominevoli Cinquanta sfumature di nero… e di rosso, sequel piuttosto trascurabili del già velleitario, anzi annerabile, soprattutto macchiato d’onta indelebile marchiante, Fifty Shades of Grey, impresentabile, vergognoso originario capostipite d’una delle saghe editoriali-cinematografiche più squallidamente mercantilistiche e volgarmente edonistiche dell’ultima decade.

Detto ciò, ribadisco e marcatamente, appunto, sottolineo ed evidenzio a lettere cubitali, simili al font della locandina italiana, che Americani è un signor film.

Anzi, per meglio dire, un film che film a tutti gli effetti non è. Poiché, essendo tratto da una celeberrima pièce théâtrale dell’esimio David Mamet, premio Pulitzer del 1984 come miglior opera drammaturgica, sto parlando di una pellicola che, come si suol dire, è perfettamente ascrivibile a quel sottogenere definito Cinema parlato, dunque Teatro filmato che l’esperto metteur en scène James Foley, grazie alle carrellate scattanti e poi pacate, avvolgenti e lievi, morbidissime dell’ottimo direttore della fotografia Juan Ruiz Anchía, in virtù delle sue languide, soffici riprese acquatiche, giocate su intensi primi piani d’inquadrature che gelidamente si fissano maniacalmente sugli sguardi in apnea, amletici, dubbiosi, permalosi e incazzati dei suoi magnifici, inappuntabili interpreti, ammanta d’un fascino stupendamente rètro, seducendoci e coinvolgendoci appassionatamente per tutta la sua durata di un’ora e quaranta minuti, non lasciandoci un attimo di tregua e di respiro.

Questa la trama a grandi linee:

in un’azienda immobiliare di New York, fa irruzione l’arrogantissimo, bullistico e autoritario Blake (Alec Baldwin), un riccone gagliardo iper-ambizioso a capo di molte filiali della medesima. Il quale, esasperato dai continui fallimenti economici dei suoi dipendenti, incapaci a suo dire di riuscire a vendere soddisfacentemente le loro azioni ai futuri compratori, pone a essi un insindacabile aut aut.

Soltanto chi, nel giro di poche ore, sarà in grado di vendere maggiormente, continuerà a lavorare e non perderà il posto. Al venditore più bravo, Blake promette come regalo una Cadillac, al secondo classificato di tale competitiva gara, da lui imperativamente indetta, una misera collezione di coltelli da bistecca, a tutti gli altri purtroppo soltanto l’immediato licenziamento.

Ciò provoca una faida, persino truffaldina e sporca, fra tutti i dipendenti che, dalla sera al mattino successivo, vivranno momenti infernali fatti di meschine rivalse, di reciproche viltà e stronzi, vicendevoli sgambetti.

Cioè, a causa dell’inappellabile scelta drastica di Blake, fra tutti i colleghi dell’agenzia si scatenerà un delirio collettivo di rabbie e gelosie vigliacchissime.

Tutti, pur di non perdere il proprio lavoro, si daranno filo da torcere senz’esclusione di colpi bassi.

Musiche di James Newton Howard e montaggio a orologeria di Howard Smith per questo kammerspiel sui generis che ci tiene magneticamente incollati dall’inizio alla fine in un vertiginoso crescendo di colpi di scena e dialoghi al vetriolo scritti dallo stesso Mamet, autore infatti anche della sceneggiatura (come sopra scritto, based on the play by...).

Attori tutti impeccabili con particolare menzione di merito ad Al Pacino (candidato all’Oscar) nei panni dello scafato, virile e nevrotico Ricky Roma e al compianto Jack Lemmon che tratteggia magistralmente, a metà fra il patetico, il commovente e il laido, la figura del tragicamente ridicolo “commesso viaggiatore” Shelley Levene.

Imperdibili i titoli di coda sulle note musicali di Al Jarreau.

di Stefano Falotico