John Wick – Capitolo 2, recensione

Ebbene, in attesa dell’uscita oramai imminente nelle sale di John Wick 3, una recensione libera in puro mio stile falotico di aggettivo e di significato letterale del termine, ovvero stravagante.

Sganciata stavolta da ogni convenzione editoriale, allineata all’emozionalità più disinibita come questo strepitoso sequel del capostipite, probabilmente ancora più bello, appunto, del suo progenitore.

Torna in cabina di regia Chad Stahelski, qui non appaiato a David Leitch, il quale confeziona un’esperienza cinematografica di natura videoludica pari alle migliori trasposizioni dei fumetti di Alan Moore.

Una graphic novel di quasi due ore di durata che scorrono liscissime senza un solo attimo di tregua per un’altra avventura giammai esitante a spingere sull’acceleratore verso la più esuberante adrenalina appassionante.

Come da sinossi del Blu-ray, per il quale vige l’ordine inderogabile, miei collezionisti cinefili, di averlo seduta stante se ancora, colpevolmente, non l’avete acquistato, leggiamo brevemente sintetizzata la trama di questo film iper-stilizzato parimenti elegante come i fini, sartoriali abiti d’un Keanu Reeves ancora in forma super smagliante.

Torna il leggendario sicario John Wick, costretto a mettersi in gioco grazie a un ex socio che trama di prendere il controllo di un’oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di aiutarlo e si dirige a Roma dove affronterà alcuni dei più spietati killer al mondo.

Sì, il boss della camorra Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio) ricatta John Wick. Ché, anni prima, aveva stipulato con lui un pegno sanguigno. Chiedendogli di recarsi a Roma per assassinare la sua losca sorella Gianna (Claudia Gerini).

John inizialmente rifiuta in tronco, al che Santino gli fa esplodere la casa con un colpo tremendo di bazooka.

A quel punto, John Wick è costretto ad accettare.

Scende nella Città Eterna e, in una notte omicida tra i fori imperiali ove impazza una festa discotecara, fa piazza pulita d’ogni nemico crudelmente abissale.

Quindi, approda nuovamente nella Grande Mela ma siamo soltanto all’inizio di altri massacri bestiali.

Nel film, verso il finale v’è anche una reunion matrixiana fra Keanu e Laurence Fishburne, Ian McShane gigioneggia con stile immenso, mentre il villain Scamarcio e l’altra nostrana Claudia decisamente sfigurano, sebbene Stahelski, grazie a riprese futuristiche, tra sfavillanti giochi di specchi spettacolosi e sparatorie coreografate in modo non plus ultra, tiene comunque alta la tensione e ci fa scordare di questi due incapaci totali.

Quasi capolavoro.

di Stefano Falotico

Ho rivisto John Wick, vedrò il terzo? Ancora intanto recensisco il primo

Ebbene, come sappiamo, nei prossimi giorni uscirà nei cinema di tutto il mondo John Wick 3 – Parabellum, terzo capitolo di questa saga interpretata da uno smagliante Keanu Reeves, inaugurata appunto dal capostipite che prendiamo oggi in analisi.

Ora, stasera voglio allontanarmi da qualsiasi linea editoriale e scrivere una recensione falotica peraltro piuttosto concisa ma solida.

La trama la sapete tutti:

un ex sicario micidiale e invincibile, John Wick, si è ritirato da ogni attività criminale, rifugiandosi semi-eremitico nella sua lussuosa, appartata villa.

Gli è appena morta la moglie, afflitta da un impietoso male.

Sua moglie, prima di morire, aveva regalato a John una cagnolina. Che gli viene recapitata a casa sua, sotto forma nascosta di pacco misterioso da parte di un mittente sconosciuto, a pochi giorni di distanza dal suo decesso. John Wick apre la scatola e rinviene una gabbietta con dentro appunto la docile creatura. Scartando la lettera allegatavi che scopre essere firmata e inviatagli da sua moglie. La quale aveva scritto questa epistola commovente prima del suo trapasso. Presto, fanno irruzione a casa sua dei loschi figuri che, al buio nello scantinato, lo massacrano e gli ammazzano la piccola, indifesa cagna. Rubandogli perfino la sua macchina costosa e d’epoca. Costoro, ignari di chi fosse la persona che hanno aggredito, hanno appunto commesso un ingenuo, letale errore di valutazione. Perché la loro vittima altri non è che, come detto, John Wick, l’ex killer più combattivamente pazzesco sul mercato. Che, contro di loro e gli scagnozzi sferratigli contro dal capo malavitoso Viggo Tarasov (il compianto Michael Nyqvist), scatenerà una vendetta omicida senza pari.

A fargli da spalla vi sarà soltanto il suo amico Marcus (Willem Dafoe) che, agendo di sotterfugio, gli salverà la vita in più occasioni.

Che dire? Ottimo action e revenge movie, molto fumettistico, stilizzato quanto il look tirato a lucido di un Keanu Reeves che, a sorpresa, dopo tanti anni di appannamento attoriale, ritrova qui un ruolo a lui congeniale. Indossando perfettamente, anche dal punto di vista recitativo, la parte del bello e dannato, eterno piccolo Buddha. Un cavaliere tenebroso con tante macchie e la sua indistruttibile, enigmatica maschera ieratica con addosso nessuna paura, un revenant implacabile, un Terminator in abiti neri da sfilata di moda dei capi d’abbigliamento più eleganti e pregiati.

Infatti, l’esordiente Chad Stahelski, assistito dal non accreditato David Leitch, allestisce un adrenalinico, irresistibile film godibilissimo, strizzando l’occhio all’estetica videoclip quasi pubblicitaria da profumo di Giorgio Armani ma senza mai dare nell’occhio. Mantenendosi equilibrato anche quando calca troppo la mano su insistiti duelli a fuoco un po’ irrealistici e perfino ripetitivi. I primi tre quarti d’ora sono un bijou. Rarefatti e al contempo folli. Verso l’ultima mezz’ora però il film si ammoscia non poco e il finale è davvero fiacco.

John Wick è stato il classico sleeper. Cioè quel film a cui nessuno avrebbe dato una lira, come si diceva una volta, che si è però rivelato un ottimo successo di pubblico e Critica.

Tanto da generare due seguiti.

È un grande film, insomma?

Grande film in senso strettamente cinematografico, no, ma la fotografia patinata eppur ammaliante di Jonathan Sela sa il fatto suo e questo guilty pleasure fa la sua porca figura. Anche se è stato indubbiamente sopravvalutato.

Il boogeyman JohnWick, siamo sicuri, che non si fermerà al terzo episodio.

di Stefano Falotico

Immortals, recensione

Oggi recensiamo un film piuttosto sottovalutato ai tempi della sua uscita, avvenuta nell’anno 2011, ovvero Immortals di Tarsem, qui accreditato col suo completo nome all’anagrafe, Tarsem Singh Dhandwar.

In Italia è stata la 01 Distribution a fregiarsi della release.

Siamo nel tenebroso 1200 a.C. La Gregia è tenuta in scacco dal malvagio Re Iperione (Mickey Rourke) che, impossessandosi del potentissimo arco di Epiro, vorrebbe liberare i Titani, imprigionati da Zeus (Luke Evans), dalle profonde viscere del Monte Tartaro per scatenare un’ecatombe assai pericolosa.

Teseo (Henry Cavill), combattente valoroso dalle umili origini contadine, la cui madre è stata sanguinosamente assassinata da Iperione davanti ai suoi occhi, si schiererà in battaglia contro di lui per destituirlo e impedirgli di compiere la liberazione degli dei malvagi che sono, da tempo immemorabile, schiavi all’interno d’un roccioso antro segreto conficcato, come detto, nel Monte Tartaro ove or giacciono emozionalmente ibernati e addormentati nella più assoluta immobilità innocua. Ma che, al risveglio, potrebbero acquisire onnipotente ferocia distruttiva.

Nella sua impresa, sarà aiutato dalla sibilla Freda (Freida Pinto), nel frattempo divenuta sua amante, dal fiero condottiero divino Poseidone (Kellan Lutz) il mitologico re dei mari, e dal suo fido, scapestrato ma coraggioso amico Stavros (Stephen Dorff).

Il regista Tarsem, su sceneggiatura dei fratelli Vlas e Charles Parlapanides, allestisce un affascinante pot–pourri visivo che attinge a piene mani da 300 e di conseguenza dalla graphic novel di Frank Miller da cui era stato tratto il film di Zack Snyder, invigorendo e reiterando il suo stile oramai collaudato, infarcito di figurativismi barocchi e scenografie kitsch, maestose e luccicanti, permeando la sua pellicola di un’atmosfera caliginosa, angosciante e persino claustrofobica, riproponendo fortemente la sua estetica visiva dopo gli apprezzati ma comunque discutibili The Cell e The Fall, avvalendosi in quest’esplosiva pirotecnia fantasmagorica dei colori torbidamente ipersaturi della fotografia roboante e luccicante di Brendan Galvin.

Dopo una prima mezz’ora plumbea, notturna e molto lenta, il film comincia a carburare e la violenza abbonda a iosa, sebbene altamente stilizzata e dunque compressa in giocoso stile PlayStation.

Svetta il carismatico e qui animalesco Mickey Rourke in una delle sue ultime prove imponenti, mentre Henry Cavill, se da un lato possiede il muscoloso, slanciato e atletico physique du rôle perfettamente n linea con gli ellenici canoni di bellezza del suo epico re di Atene, d’altro canto è poco trascinante e la sua prova risulta molto anemica e fiacca.

Immortals è un film estremamente conturbante, visivamente parlando, che gioca molto bene coi contrasti cromatici delle lucide armature degli dei e dei cavalieri, con le loro taurine possanze impressionanti, miscelate a tramonti incendiari e a un’ottima computer graphics per nulla fastidiosa.

Ma manca di pathos, non emoziona, nonostante i suoi robusti attimi sfavillanti e furiosamente appassionanti, dura troppo, annoia non poco in molti punti e, a fine visione, è il classico film che, ahinoi, si dimentica subito.

Piccola curiosità: il compianto John Hurt interpreta qui la parte di un saggio vegliardo. Almeno all’apparenza. Guardate il film e capirete chi è davvero se vi dimostrerete fini spettatori assai attenti.

di Stefano Falotico

Esiste la politica d’attore oltre a quella conclamata d’autore? Nicolas Cage docet

Be’, ovviamente, un cinefilo, colto in materia, vi confuterà a priori l’affermazione secca e arrogante secondo la quale possa minimamente esistere la politica d’attore, oltre a quella autoriale, cineastica, diciamo.

Perché è verissimo che un regista possieda insindacabilmente il suo consolidato sguardo ed è capace, se non limitato fortemente dalle scelte imposte dalla produzione infame, di plasmare una pellicola a immagine e somiglianza della sua visione del mondo lapidaria.

Cosicché, ah, ma mi scoccia ribadire l’ovvio ma lo rimarco perché molti di voi son tardi di comprendonio, è naturale che Fellini, ad esempio, avesse sublimato le sue esperienze provinciali nella sua celluloide poeticamente sognante, malinconicamente euforica. Due termini in contrapposizione fra loro, perciò ossimorici ma combacianti di similitudine alquanto rilevante.

Lars von Trier? Come si suol dire, non lo cambia neppure Cristo. È misogino, misantropo e scarica, canalizza e quasi eiacula le sue virili frustrazioni, le sue esistenziali fustigazioni, a briglia sciolta nel suo Cinema esageratamente provocatorio. Talmente parossistico nelle sue sbandierate provocazioni a buon mercato spesso superficiali da diventare, a mio avviso, come già da me scritto più volte, innocuo, totale aria fritta, un Cinema sterile, autoreferenziale, programmaticamente scontato laddove invece vorrebbe a tutti i costi stupire con gli effetti speciali della sua disturbante peculiarità autarchica. Anche autocratica!

Scorsese? Lo adoro tuttora ma le sue ultime pellicole non poco m’hanno lasciato a desiderare. Si avverte che il suo Cinema si sia asciugato e impigrito per piegarsi alle logiche standardizzate degli incassi e abbia inevitabilmente perso, peraltro un po’ incartapecoritosi in una senile recrudescenza delle solite, trite e ritrite tematiche, come l’ossessione sua pallosa e dubbiosa della fede angosciosa, la sua visione appunto fin troppo antiretorica dell’esistenza, spogliato di quell’esuberante verve magnetica e trascinante che lo rendevano unico, si sente che quel magmatico furore dei tempi oramai andati si sia leggermente affievolito.

Spero vivamente, altresì, che possa smentirmi con The Irishman, ritrovando invece, prego iddio che sarà così, quel suo Cinema scoppiettante, fenomenale che in film annacquati come The Aviator ha sinceramente smarrito. Raffreddandosi in una sin troppo perfezione formale alquanto insulsa e poco emotiva, anche poco empatica col sé stesso, e non solo nei nostri riguardi, più viscerale e vivida.

Carpenter? Ah, è dal 2010 che non gira più un film e, The Ward, a dirla sinceramente, non è che sia stato un granché. Lo dico anche nel mio saggio, John Carpenter – Prince of Darkness.

E Cronenberg? Ah, che sta facendo? Vuole realizzare una serie Netflix? E che aspetta? Che arrivi di nuovo Pasqua?

Detto ciò, complimentandomi invece con Eastwood, il quale raramente ha tradito la sua ferma, radicale poetica senza mai svendersi, anche perché con la sua Malpaso Productions fa quello che vuole, riprendiamo il discorso interrotto alle prime righe:

esistono, cioè, attori capaci di fare un film da soli?

Quando si dice, in gergo, ah, quell’attore s’è caricato tutto il peso di un film mediocre sulle spalle. E il film, malgrado non sia oggettivamente un capolavoro, fa la sua porca figura grazie alla presenza appunto di quest’attore che, col suo impressionante carisma, la sua bravura sconfinata e la sua impareggiabile mimica, ha salvato un film che obiettivamente, senza di lui, avrebbe fatto acqua da tutte le parti.

Esistono. Esiste lo star power… anche se in tal caso quest’espressione ha connotazioni ben più sfumate.

Esistono o esistettero quegli attori chiamati a recitare in un film già bellissimo in partenza poiché, grazie alla loro riconoscibilissima faccia, avrebbero sol che migliorato un film, appunto, già notevole di suo.

Pensiamo a Christopher Walken. Non è un attore, bensì un autore.

Almeno fino a vent’anni fa. Quando il suo volto era quasi sempre associato a pellicole di estremo valore, maledette e il suo nome compariva, semmai anche soltanto da comparsa, come in Pulp Fiction, in pellicole cult.

Anche il grande Mickey Rourke era così. Inutile che ridiate. Sino ai primi anni novanta lo fu, lo è stato, sì, esatto.

Ecco, scorrete la sua filmografia e ditemi, forse a eccezione fatta di 9 settimane e ½, ciofeca mercantilistica per il più bieco erotismo di massa, se riuscite a rintracciarmi un film da lui interpretato davvero brutto e inutile.

Perfino in Homeboy, peraltro scritto da lui stesso, sebbene sia un film poco riuscito, si sente la sua forza interpretativa. Perché Mickey era indubbiamente dotato di uno sguardo spaventosamente affascinante, di una forza contagiosa da lasciar di stucco chiunque. Le donne poi perdevano il fiato e anche qualcos’altro.

Nicolas Cage era un autore fino all’inizio degli anni duemila. Perché sì. Mi pare ovvio che sia così.

Pure in pellicole atroci come Zandalee, la sua faccia valeva il prezzo del biglietto forse più delle forme geometricamente arrapanti di Erika Anderson. Oh, a ben pensarci, non credo. Eh eh.

Sì, mitico Nic. Quest’attore pazzesco in Stress da vampiro e qui super zotico, inetto ed eretto all’ennesima potenza da uomo giammai impotente, col parruccone da metallaro lercio, un personaggio da Rob Zombie che, appunto, vuole emulare e addirittura scimmiottare Mickey Rourke, il bello par excellence.

E ci offre una delle scene di sesso “normali” più oscene della storia. Una volgarità assoluta nello stesso anno del romanticismo enorme di Cuore selvaggio.

Più attore-autore di così si muore.

Sì, Nicolas Cage è uno dei peggiori attori del mondo, per questo rimane uno dei migliori.

Non sai mai quel che potrà fare o disfare, un cesso d’attore capace di nobilitare il trash più agghiacciante col suo improponibile overacting da sberle in faccia.

Un attore che, a parte cinque film probabilmente, ed è già troppo, dal punto di vista attoriale rimane invariabilmente un deficiente.

Ma dell’istrionismo mal temperato Nic è docente, un performer stupefacente. In ogni senso.

di Stefano Falotico

The Bleeder, recensione

Dal 16 Aprile è disponibile sulla piattaforma gratuita di streaming, TaTaTu, il film The Bleeder, diretto da Philippe Falardeau (The Good Lie).

Pellicola della durata di un’ora e trentotto minuti, presentata alla 73ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, finalmente approdata con tre anni di ritardo anche qui da noi. Sebbene, come detto, non in sala.

The Bleeder è interpretato da Liev Schreiber e Naomi Watts, compagni anche nella vita reale, da Elizabeth Moss, Ron Perlman e Michael Rapaport.

Si narra della bislacca storia vera dell’ex pugile dei pesi massimi, Chuck Wepner (Schreiber). Uomo alto quasi due metri, robustissimo, guascone e rozzo al quale Don King offrì la possibilità incredibile di battersi per il titolo mondiale contro nientepopodimeno che Muhammad Ali (un caricaturale Pooch Hall).

Una vicenda talmente straordinaria da ispirare Sylvester Stallone in persona. Che, per la sceneggiatura del suo epocale cult Rocky, trasse vivo spunto proprio da questo cruciale combattimento.

Wepner infatti, parimenti all’iconico character incarnato da Sly, Rocky Balboa, resistette contro Ali sino alla quindicesima ripresa.

A differenza però del film oscarizzato di John G. Avildsen, nel quale Rocky, come noi cinefili sappiamo, fu sconfitto soltanto ai punti da Apollo Creed, Wepner venne battuto per knock–out tecnico a pochi secondi dalla fine.

Il regista Philippe Falardeau ci narra anche quel che successe dopo l’incontro con Ali.

Wepner assistette alla proiezione di Rocky e da allora, visto l’immane successo popolare riscosso dal film con Sly, divenne intimo confidente proprio di Stallone stesso. Che qui ha il volto alquanto macchiettistico dell’attore Morgan Spector.

Wepner si separò dalla moglie per via dei suoi continui tradimenti e conobbe un’affascinante barista di nome Linda (una Naomi Watts con una sgargiante parrucca rossa, la protesi al seno e un vistoso rossetto da fatalona).

Che dire dunque di The Bleeder?

Un film decisamente spiazzante, eccentrico, alquanto folle e persino farsesco. Che alterna momenti di sentita drammaticità ad attimi piuttosto stravaganti, quasi demenziali. Indeciso dunque se adottare uno stile drammaturgicamente serio quasi da Cinema verità oppure intraprendere una strada burlesca in linea col carattere istrionico e buffonesco del suo ruspante protagonista.

Viaggia perciò intermittente e spesso disomogeneo, fra attimi cinematograficamente compatti e carnevalate sceniche talvolta forzate.

Reggendosi quasi esclusivamente sul talento di Schreiber. Il quale, ben consapevole d’interpretare arlecchinescamente un biopic sui generis, ha dipinto il suo Wepner in modo peculiarmente carismatico.

Trasformando Wepner in un guitto simpaticissimo, in un baldanzoso pagliaccio irresistibile.

Ma al contempo infondendogli forte verve e graziosa buffoneria. Non rinunciando, inoltre, a caratterizzare il suo personaggio, adulatore delle donne e amante della bella vita, con qualche tocco, qua e là, sapidamente ammaliante.

No, The Bleeder, nonostante l’ottima colonna sonora e la suadente fotografia accesa dal sapore vintage, non è un grande film. Incede troppo, ripetiamo, sul versante faceto di tale bizzarra faccenda assurda, emozionando poco e rimanendo, tutt’al più, un guilty pleasure spiritosamente riuscito soltanto a tratti.

Gli amanti però del Cinema estroso e mattacchione lo adoreranno, bevendoselo tutto d’un fiato.

Un film, sì, che per alcuni potrebbe risultare estremamente gustoso.

Questione di gusti…

di Stefano Falotico

La casa di Jack, recensione

Finalmente, dopo essermelo perso in sala, ho trovato la maniera di vedere La casa di Jack, il film certamente più discusso dell’anno che, inevitabilmente, visto il notevole battage pubblicitario riservatogli qui in Italia, qua da noi ha infatti incassato abbastanza. Poiché il nostro è un Paese tanto estremamente moralista e puritano nella falsa concretezza dei rapporti interpersonali della quotidianità più farisea e moralmente lestofante quanto morbosamente attratto da tutto ciò che, esternamente, così come può essere il grande schermo, rappresenta solo una proiezione innocua dei propri fantasmi interiori mai confessati, segretamente, viscidamente celati che al contempo si palesano visivamente come fascinazione passiva verso l’incommensurabile più efferatamente ignoto e giornalmente, ipocritamente ripudiato.

L’italiano medio è terribilmente insincero e subdolo nella vita di ogni dì e poi ama liberarsi dalle sue paure, esorcizzandole nel Cinema. Perfino allietandosi di tanto tripudio suo maniacalmente omicida verso la purezza del suo animo e della sua menzognera coscienza già dapprincipio rinnegate attraverso lo specchio deformante, riflessamente egotista e la patina d’un tetro quieto vivere pusillanime, retoricamente però auto-elogiativo della propria inesistente nobiltà fasulla d’un cuore putrido da lui stesso santificato in illusa beatitudine narcisistica ad apparente discolpa odiosamente bugiarda dei suoi madornali, piccoli e grandi peccati imperdonabili.

Quindi, in quest’incessabile, ripetitiva incensazione celebrativa delle sue contraddizioni orripilanti, ama crogiolarsi nella reiterazione meccanica del suo proverbiale, tedioso, sofferente, patetico e allo stesso tempo piacevole, irresistibile, abitudinario modus vivendi simmetricamente associabile all’infido, vanagloriosamente auto-ingannevole modus operandi del protagonista di questa macabra storia pseudo psicanalitica, La casa di Jack. Mr. Sophistication.

Il film inizia con un glaciale schermo buio interrotto all’improvviso dalla voce, oserei dire, terapeutica di una sorta di Freud ante litteram, Verge (Bruno Ganz), il quale sta sottoponendo a un catartico, pacato terzo grado il suo paziente inquisito e nell’anima indagato, Jack (uno spettrale, macilento, flemmatico e poi scalmanato Matt Dillon).

Scopriremo alla fine che i due altri non sono che la trasfigurazione onirica e grottesca di Dante Alighieri con tanto di abito da Cappuccetto Rosso delle fiabe più nere, ovvero Jack, lupo mannaro con la mannaia, e il poeta Virgilio della Divina Commedia.

Ganz, durante le interminabili due ore e trentacinque minuti di questa pellicola infinitamente pallosa, smorta e che non trasmette alcun brivido, ha voluto sviscerare e vivisezionare, come in una specie di seduta psicoterapeutica sui generis, l’anima dannata d’un efferato, truculento peccatore impunito. Un uomo diabolicamente incarnatosi nel Male (s)fattosi dei suoi atroci delitti d’assassino irredento e irrecuperabile. Privo d’empatia e sprovvisto d’ogni umano pentimento.

Un esteta dei suoi abomini, un ingegnere afflitto da manie igienico-compulsive che sognava di fare l’architetto e ha invece sublimato, con meticolosità certosina spaventosamente ammirabile, ogni suo inappagamento esistenziale, forse sessuale, costruendo la sua mostruosa casa e la sua meschina bottega degli orrori, soprattutto rimodellando utopisticamente lo psicopatico suo inconscio fratturato e non più strutturabile nel mattare le persone e nel metter mattone su mattone sanguinario alla sua idolatra santificazione col delirio e la ferocità della sua incontrollabile smania d’onnipotenza, simulacro e edificazione della sua raffinata cattedrale solipsisticamente terribile.

Cioè la stessa cosa che ha fatto Lars von Trier. Ha utilizzato l’etica, no, l’esca o meglio l’escamotage di un banale film su un serial killer eccentrico come specchietto pretestuoso per le allodole al fine e fine a sé stesso d’interiorizzare, lui direbbe artisticamente, i suoi depravati demoni fantasiosamente e fastidiosamente perversi, appoggiato in questo dai suoi magnificatori ammiratori altrettanto glorificatori del bacato concetto di esegetica estetica da lor distortamente applicata in tal allegorica, baldante, cieca esaltazione incessantemente, indefessamente incensante il loro idolo von Trier, enunciando così facendo il sintomatico svelamento d’uno sviamento semantico proprio della Settima Arte più fallacemente, colpevolmente fraintesa.

Sì, La casa di Jack è il classico autoritratto vontrieriano osannato come capolavoro assoluto e opera magna assolutamente intoccabile, principalmente pre-giudicato tale e innalzato massimamente dai suoi aficionado imbattibili.

Ché avevano già decretato, a priori, che sarebbe stato un capolavoro ancora prima d’averlo guardato.

E, sebbene a visione completamente avvenuta, in cuor loro sapevano di essersi trovati soltanto di fronte al solito von Trier auto-encomiastico, hanno violentemente ricusato la patologia folle di cui soffrono incurabilmente, cioè di essere solamente dei malati del Cinema più imbroglione e malsanamente “arty”.

Qui von Trier cita a sproposito colui che è considerato unanimemente il più grande pianista di tutti i tempi, ovvero Glenn Gould, va a parare su William Blake, i cui sonetti maledetti eppur innocentemente lievissimi e puri come il diamante umanistico più sopraffino c’entrano come i cavoli a merenda in questa sbracata, sfilacciata vicenda di lame affilate stupidamente contundenti.

E inscena perfino un siparietto a mo’ di Quark di Piero Angela che noi spettatori savi a lui sprezzanti potremmo battezzare tragicamente in questo farsesco periodo ridicolmente prolisso come il suo noiosissimo La casa di Jack:

le ombre fenomeniche, sempre meno fenomenali di un allampanato, disturbato danese che, per spiegarci la personalità di un matto, d’un assassino seriale frustrato, paragona appunto la sua mentalità deviata a quella di un normale drogato e di un incolpevole, povero fradicio ubriaco ove l’ombra rappresenta la crescente, ricrescente scia di sangue del suo animo crudelmente, irrefrenabilmente insufficiente di self control emozionalmente, socialmente afflitto da deficienza.

La casa di Jack, sì, è un film comunque importantissimo. Perché è la fotografia spietata di come si sia ridotta la cosiddetta Critica erudita, appunto boriosamente radical–chic e sofisticata per essere arrivata a definire Arte questa boiata pazzesca, in ogni senso sbudellante del termine, questa cagata sterile come il cesso d’oro di Cattellan.

Il film di un genio impressionante, sì.

Perché von Trier, dopo tutti i padri della psicanalisi, è riuscito nell’impresa impossibile di reinventare la psichiatria a piacimento della sua Gioconda, girando un film plasmato a immagine e somiglianza del suo traumatico e penoso concepire la vita e sé stesso in modo stupendamente morboso nella sua illimitata voglia di protagonismo, ad alter ego del suo io incorreggibile. Un genio davvero tremendo… come no.

Elevatosi spiritualmente nella svilente, patologica apologia dolorosa di sé stesso, mascherando i suoi turbamenti dietro una pellicola che di perturbante non ha nemmeno le scene cruente.

Perché, anche nella versione integrale e non censurata, il suo campionario di antropofagie sfigurano pure dinanzi a un thriller e a un horrorino odierno di terza mano.

L’unico a non uscirne massacrato è il grande Matt Dillon. Poiché, malgrado la turpitudine tout–court di von Trier, il suo volto ossuto è sempre più maturo ed espressivo.

Sì, sostanzialmente se il film si lascia vedere, nonostante tutto, è grazie a Matt.

Mentre von Trier è dunque, come Jack, un mad?

No, un regista di gran talento che purtroppo s’è perso nella sua triste depressione, soprattutto cinematografica.

di Stefano Falotico

Benvenuti a Marwen, recensione

Ebbene, in concomitanza con l’uscita in Blu-ray del prossimo mese, recensiamo l’ultima pellicola di Robert Zemeckis con un superbo Steve Carell, ovvero Benvenuti a Marwen.

Ingiustamente, il film più sottovalutato dell’anno, soprattutto dalla sbadata, superficialissima Critica americana.

Questa la sinossi ufficiale allegata al disc che qui copiamo e incolliamo. Sinossi che sintetizza in maniera esemplare la trama, pur tralasciando qualche rilevante snodo narrativo che, naturalmente, per chi non ha ancora visto il film, non ci sentiamo di rivelare:

Mark Hogancamp mette in scena nel proprio prato le gesta di un suo alter ego di nome Hogie in un fittizio villaggio belga, durante la Seconda Guerra Mondiale. Hogie è un pilota americano in lotta contro i nazisti e protetto dalle donne di Marwen, che sono poi la trasfigurazione delle donne che hanno aiutato Mark durante la sua terapia. Egli è infatti reduce da un pestaggio di natura omofoba e da una lunga ma insufficiente riabilitazione, tanto da aver perso sia la memoria sia la capacità di disegnare. Elabora la tragedia, fotografando le scene che crea nel giardino, con bambole di donne eleganti e action figure di soldati. Quando arriva una nuova vicina, Nicol, Mark cerca di raddrizzare la propria vita e di liberarsi dalla dipendenza dagli antidolorifici.

Mark Hogancamp è interpretato da Steve Carell e Nicol dall’avvenente, dolce Leslie Mann.

Il film è tratto da una storia vera, leggermente romanzata (ma neanche tanto a dire il vero) dallo stesso Zemeckis e dalla sceneggiatrice Caroline Thompson (Edward mani di forbice, La famiglia Addams, Nightmare Before Christmas).

Che hanno attinto a piene mani dalla stramba, agghiacciante e al contempo prodigiosa vita dell’omonimo “fotografo senza memoria” Mark Hogancamp. A cui è stato dedicato anche un documentario, Marwencol.

Marwencol inizialmente doveva essere infatti anche il titolo di questo film di Zemeckis. Il quale poi, per non creare disambiguazioni, ha preferito il definitivo Welcome to Marwen. Scartando il working title The Women of Marwen.

Permettete a chi scrive questo pezzo di fare una considerazione e giocare di affascinanti parallelismi fra il Cinema di Zemeckis e quello di Eastwood. Due registi eccezionali entrambi, come sappiamo, totalmente ignorati all’ultima edizione degli Oscar per i loro rispettivi film.

Gianni Canova ha definito Zemeckis il più grande regista immaginifico odierno. Dotato di una poetica incontrovertibile. Pari, per potenza espressiva, a quella di Clint Eastwood.

Due cineasti molto diversi, Zemeckis ed Eastwood. Eastwood è un cantore nel neorealismo poetico, è cinico, schietto e obiettivo nelle sue crude osservazioni talmente romantiche da diventare quasi insopportabili poiché troppo vere.

Zemeckis è altrettanto realista pur camuffandosi dietro espedienti digitali altamente sofisticati, fra live acton e motion capture impressionanti per assoluta verosimiglianza.

È un creatore di finzioni attraverso cui riflette sul potere incantatorio, taumaturgico del Cinema. Ché la Settima Arte a sua volta è una macchina ludicamente fantasmagorica che catalizza il mondo nelle sue micro-storie dilatate a visione umanistica. Nel suo prospettico caleidoscopio, si espande a rifrangenza iperrealista e al contempo surrealista.

Discorso complesso, lo so.

Ma, da sempre, a eccezion fatta forse del suo semplicemente picaresco e avventuroso All’inseguimento della pietra verde, (il seguito, Il gioiello del Nilo, attenzione, è di Lewis Teague), Zemeckis, con la sua celluloide fantasiosamente iperbolica, ha vivisezionato ed enucleato le nostre paure di esseri umani catapultati in questo mondo tremendamente stupendo nella sua ferocissima atrocità, nella sua ferina brutalità.

Coi suoi ingegnosi marchingegni visivi apparentemente di plastica, il grande Bob ogni volta c’illumina, ci emoziona, ci stupisce.

Non sempre azzecca appieno il film giusto, talvolta sbanda. Ma è tipico di ogni artista eccedere, sbagliare la mira, non centrare perfettamente il bersaglio.

Ma l’artista è questo. Non è obbligatorio, anzi, sarebbe disumano che impeccabilmente indovinasse il capolavoro assoluto.

Già, Contact, La morte ti fa bella, Le verità nascoste, Cast Away sono bei film. Ma peccano, rispettivamente, di troppe esagerazioni.

Contact è una riflessione sul tempo, sul futuro, sulla morte ma a volte si fissa in misticismi new age d’aria fritta, in lirismi d’accatto, rimanendo in superficie. A differenza, appunto, di Hereafter di Eastwood.

La morte ti fa bella, al di là delle mirabolanti prodezze della computer graphics di allora, è indubbiamente una pacchianeria smodata, sostenuta soltanto dalla verve di Meryl Steep e di Goldie Hawn, dalle bellissime gambe d’Isabella Rossellini, peraltro doppiata nella scena del nudo posteriore dalla magnifica Catherine Bell.

Le verità nascoste, sostanzialmente, un film noioso, un’hitchcockiana fesseria con un Harrison Ford imbalsamato e legnoso. Retta solamente dal fascino immortale di Michelle Pfeiffer.

Cast Away… lasciamo perdere.

Forrest Gump è uno dei suoi film più famosi, quello oscarizzato. Quello più citato, parodiato e visto da chiunque.

Ma è, a conti fatti, un’elegia fake, una zuccherosa bugia. Gente come Forrest, a questo mondo, no, non incontrerà mai il Presidente degli Stati Uniti e non sposerà la sua bella principessa nel suo ultimo sogno meraviglioso.

Gente come Forrest la trovi in qualche centro di salute mentale, derisa da mattina a sera da qualche bifolco.

I film più belli di Zemeckis sono Flight, nonostante le sue tante imperfezioni, A Christmas Carol con uno straordinario, commovente Jim Carrey. Geniale rielaborazione del classico per antonomasia di Charles Dickens (ancora Dickens, come nel già succitato Hereafter).

Ovviamente Chi ha incastrato Roger Rabbit, mi pare perfino pleonastico evidenziarlo, e che ve lo dico a fare? Ritorno al futuro.

Chi l’ha detto, dove sta scritto che quel nero non possa davvero diventare il sindaco?

Chi l’ha detto che George McFly non possa diventare lo scrittore di fantascienza più bravo del mondo?

Infine, questa sua ultima opera molto toccante. Forse troppo feticista, talvolta superficiale, manichea, ma profonda: Benvenuti a Marwen. Un altro insegnamento morale strepitoso, cioè questo:

ognuno al mondo è libero di vivere come vuole, è libero di crearsi il suo mondo, è libero di vivere di fantasie, di crearsi la sua realtà.

Perché, in fondo, tutti noi, anche i più nazisti, quelli apparentemente più bastardi e intransigenti, più intolleranti e cattivi, senza il loro stupido mondo idiota, eh già, non saprebbero vivere. E non sarebbero niente e nessuno.

Perché la realtà di ognuno di noi è relativista, solipsistica, un viaggio che, come diceva Rust Cohle di True Detective, forse si è svolto soltanto nella nostra mente.

Il resto è melensa retorica. Sia di Destra che di Sinistra.

Mentre il Cinema di Zemeckis, malgrado le sue spettacolarizzazioni a volte indigeste, no, retorico non lo è mai.

Sì, il Cinema di Zemeckis e quello di Eastwood sono più simili di quanto potrebbero sembrarci di primo acchito.

D’altronde, vi ricordate la battuta di Michael J. Fox in Ritorno al futuro – Parte III?

– Come ti chiami, pivello?

– Mart… Eastwood, Clint Eastwood.

Dunque, Benvenuti a Marwen, pur difettoso e qualche volta artificioso, è un film bellissimo.

di Stefano Falotico

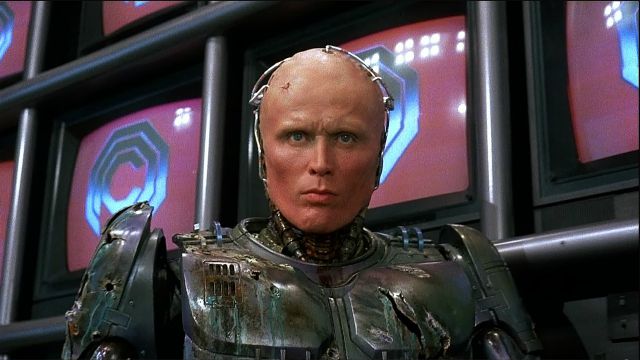

Racconti di Cinema – RoboCop di Paul Verhoeven con Peter Weller

Sì, è stavolta il turno di RoboCop, quest’indubbio, totemico caposaldo della science fiction anni ottanta, quando imperavano i film sugli androidi e giganteggiava Philip K. Dick in quelle che, a tutt’oggi, rimangono le trasposizioni più inventive e coraggiose tratte dalle sue opere, nonostante l’abbiano saccheggiato a man salva, spesso in maniera riprovevole e illegittima, deturpandone la poetica e adattandola alle spielberghiane pacchianate simil-Minority Report e dolciastre baggianate affini.

Dal suo celeberrimo Il cacciatore di androidi, Ridley Scott realizzò il suo immortale e magnifico, imbattuto Blade Runner e, dietro un altro capolavoro della fantascienza degli eighties, ovvero Terminator di James Cameron, le fonti d’ispirazione letterarie furono certamente molteplici ma nessuno mi dissuaderà mai dal credere fermamente che Cameron e gli sceneggiatori del suddetto film con Schwarzenegger non abbiano in fin dei conti estrapolato, seppur non dichiarandolo, tantissimi elementi da Dick.

E a proposito di Schwarzy, sì, ufficialmente la seconda opera cinematografica tratta da Dick, dopo il succitato Blade Runner, è stata Atto di forza, dal suo racconto breve Ricordiamo per voi. E Atto di forza è di Paul Verhoeven, l’autore di RoboCop.

Sì, ok, ma che c’entra RoboCop con Schwarzenegger e Dick?

Ecco, RoboCop è un film del 1987 mentre Terminator dell’84. Atto di forza invece è venuto dopo.

Ma nessuno mi darà a bere che gli sceneggiatori di RoboCop, allestendo uno script con al centro un uomo-macchina indistruttibile, non abbiano attinto, seppur non esplicitandolo a chiare cifre, da Dick e da Terminator stesso.

Tant’è vero che, per il trailer originale di RoboCop, fu utilizzato l’identico theme di Terminator. E Verhoeven, in merito all’utilizzo di questa colonna sonora nel filmato di lancio, ammise che Terminator gli era piaciuto tantissimo. E quindi voleva omaggiarlo.

Non è dunque soltanto una considerazione personale da adoratore dei parallelismi meta-cinematografici o forse metafisici.

RoboCop è un film inauditamente violentissimo, ai limiti della censura, che fu vietato ai minori di anni 18 e la cui versione integrale si può vedere solo acquistando il Blu-ray con le scene estese, approntate dallo stesso Verhoeven, ma più che altro RoboCop è un film che sarebbe, a mio avviso, obbligatorio studiare in qualche università filosofica per meglio imparare il concetto esistenziale di ontologia.

In quanto è la storia di un uomo che c’è, viene mutilato, poi trivellato, scannato e ucciso in modo esecrabile e barbarico, smembrato e macellato, quindi viene ricostruito chirurgicamente come un mostro di Frankenstein avveniristico, con protesi metalliche e impianti neuronali a base di hardware dalla memoria perfettamente artificiale ma conficcati nel midollo spinale del suo cervello resettato eppure tanto eternamente indistaccabile dalla sua anima giammai davvero defunta. Perché, dalle memorie sue apparentemente sepolte, RoboCop s’incarna quasi cronenberghianamente nel Crash eXistenZiano de La zona morta d’un Peter Weller commovente e umanamente-umanisticamente da brividi.

Ed è forse un caso, secondo voi, che proprio David Cronenberg abbia voluto Weller ne Il pasto nudo?

Non credo siano coincidenze e circostanze del destino. RoboCop è un film forse di Cronenberg firmato da Paul Verhoeven, uno che se, non si perdeva con Showgirls e amenità sciocche di sorta, anzi di “sorche”, poteva ambire, altroché, a diventare un secondo David forse persino più cinicamente divertente e folle.

Verhoeven è più vecchio di Cronenberg ma è un tipo che, in quanto a istinti primordiali a base di fantasie virtuali e non, di realtà parallele, distopiche, immaginarie, futuribili, e metallurgiche anime infrante, ricucite e riaccese, secondo me non ha niente da invidiare a Cronny.

So che per questa lapidaria mia affermazione mi vorrete ora lapidare ma non voglio dilapidarmi in giustificazioni. La penso così. Lapidatemi pure.

Sì, Verhoeven, da Atto di forza a Black Book, ha dilapidato enormemente il suo talento, trascurando il passabile, antropologicamente e sociologicamente interessante Basic Instinct e il provocatorio ma forse innocuo Starship Troopers.

Ma non dilapidiamoci in chiacchiere e filmetti in cui Paul ha non poco scialato.

Basterebbe RoboCop per erigere una lapide monumentale a effigie della grandezza di Verhoeven.

Passiamo alla trama…

In una Detroit fittizia, dominata dalla barbarie, la totalitaria Omni Consumer Product, multinazionale oramai all’apice del monopolio amministrativo, assurta vertiginosamente a dominatrice assoluta dei destini degli abitanti della grande metropoli del Michigan, ha stipulato un accordo col governo comunale per operare e agire “ad personam” all’interno del dipartimento poliziesco.

I suoi potenti, capitalistici affaristi vogliono soppiantare la delinquenziale, logora Detroit con Delta City, una megalopoli vergine ripulita da ogni crimine. Ove possa dominare la pace perpetua e l’utopistica, forse, ma meravigliosa armonia purissima. Un luogo che possa splendere beatamente come apoteotica oasi paradisiaca del quieto vivere immacolato e infinito.

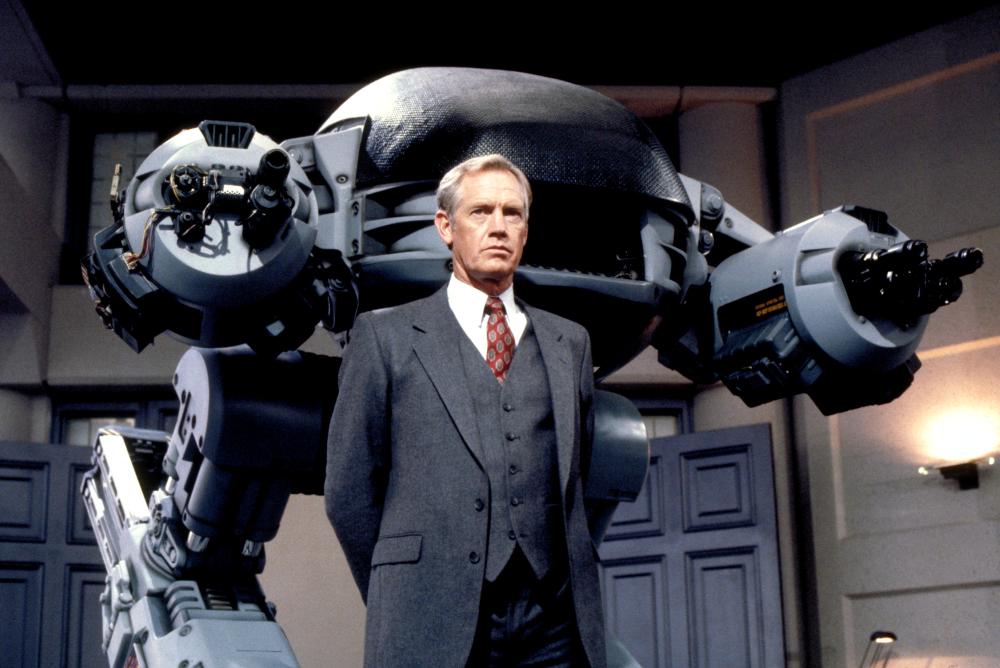

Così, decidono di sperimentare alcuni robot ammazza-crimine. Il primo esperimento si rivela un sanguinoso, catastrofico disastro.

Ma intanto è stato assassinato il bravo poliziotto moralmente inappuntabile Alex Murphy (Peter Weller), sterminato da una gang di rapinatori che Murphy voleva consegnare alla giustizia.

Perché allora non riesumare il suo inutile cadavere e trasformarlo in RoboCop, un automa umanoide invulnerabile, generato per devastare la feccia e far piazza pulita di ogni bastardo immondo?

RoboCop adempie impeccabilmente al suo integerrimo dovere, ma RoboCop non è solo un ammasso di rilucente ferraglia. Possiede, oltre all’espressivo viso, soprattutto l’anima di Murphy.

Sì, il suo nome non è RoboCop, lui si chiama Murphy. Eh già.

Murphy non può dimenticare l’abominazione che ha subito, Murphy ora si vendicherà in maniera titanica, come un cristologico angelo colossale ritornato al mondo, risvegliato dalla morte, miracolosamente ripartorito in Terra per portare a termine trionfalmente una redentrice missione indimenticabile.

Strepitosa fotografia mortifera e abissale di Jost Vacano. Musiche di Basil Poledouris.

Ebbene, dopo i due seguiti inefficaci (anche se il secondo, non del tutto malvagio, portava la firma d’Irvin Kershner) e il reboot deludente di José Padilha del 2004, non ci resta che attendere la versione “deluxe” del RoboCop Returns di Neill Blomkamp.

Chissà se, come accennato e lasciato a noi supporre da Blomkamp attraverso le sue recenti dichiarazioni, sarà ancora Peter Weller a incarnare RoboCop.

Magari. Anche se adesso Weller ha la bellezza di settantuno primavere.

A proposito, che fine ha fatto Nancy Allen, ex moglie dell’altro geniaccio Brian De Palma?

di Stefano Falotico