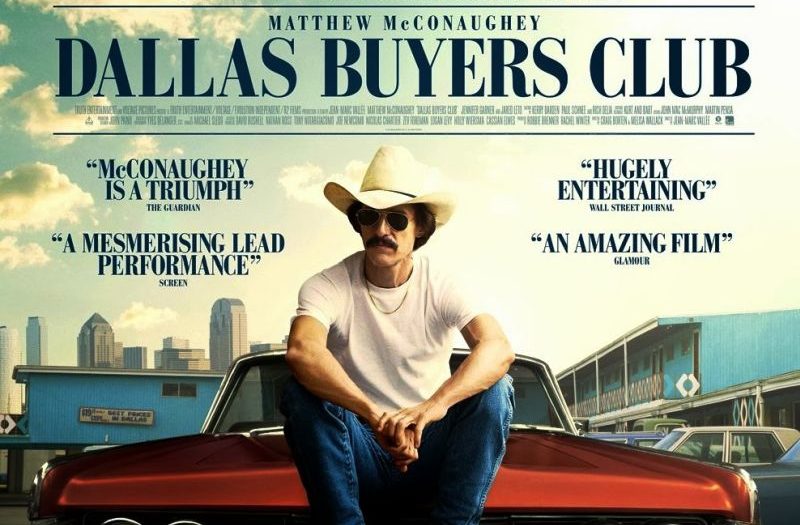

Racconti di Cinema – Dallas Buyers Club di Jean-Marc Vallée con Matthew McConaughey e Jared Leto

This image released by Focus Features shows Matthew McConaughey as Ron Woodroof in a scene from the film, “Dallas Buyers Club.” The film was nominated for an Academy Award for best picture on Thursday, Jan. 16, 2014. The 86th Academy Awards will be held on March 2. (AP Photo/Focus Features, Anne Marie Fox)

Oggi recensiamo Dallas Buyers Club di Jean-Marc Vallée (Wild), qui senza dubbio alla sua prova migliore, o meglio più significativa, dietro la macchina da presa.

Ecco, chiariamo però questo. Nonostante l’altissima media recensoria di metacritic e l’eccezionale, vertiginoso 93% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, Dallas Buyers Club non è affatto un capolavoro. E sicuramente la Critica statunitense, ai tempi della sua uscita, lo sopravvalutò non poco.

Ma è un film estremamente commovente, girato con pudore e sensibilità e che soprattutto si avvale delle monumentali performance di Matthew McConaughey e Jared Leto, entrambi giustamente premiati con l’Oscar. Al primo è andato quello sacrosanto come Miglior Attore Protagonista mentre Leto ha vinto a mani basse nella categoria best supporting actor.

Un film che, su sei nomination agli Academy Award, fra cui quella di Miglior Film e quella per la Miglior Sceneggiatura Originale, ha vinto anche la dorata statuetta per il Miglior Trucco.

Un film uscito nei nostri cinema il 30 Gennaio del 2014 dopo essere stato presentato con successo l’anno precedente, appunto per poter gareggiare ai premi e riconoscimenti più importanti, ovviamente in primis agli Oscar. Un film che avuto la sua prima mondiale al Festival di Toronto il 7 Settembre del 2013.

Dallas Buyers Club è una pellicola di un’ora e cinquantasette minuti. Ma, nonostante il forse eccessivo minutaggio, regge le sue quasi due ore di lunga durata grazie alla sua sapiente miscela melodrammatica inframmezzata da una narrazione spesso scanzonata, non priva di molte scene corrosivamente provocatorie, perfino cinicamente spassose, affidando molta della sua pregiata, egregia riuscita a un anoressico, spaventosamente dimagrito McConaughey sensazionale che, come si suol dire, è pressoché onnipresente dall’inizio alla fine e si carica il film sulle spalle, sfoderando un’interpretazione da brividi, intrisa d’intensa, pugnace tragicità coagulata in un calibrato istrionismo addirittura, a tratti, buffonesco da maschera scheletrica intrepidamente incarnata in una mimesi sorprendente e coraggiosa nell’immergersi, con spettrale vividezza entusiasmante, nell’anima accesa, mortifera e al contempo cristallinamente furiosa, bilicante e inquietantemente potente di un indimenticabile character larger than life.

Ovvero Ron Woodroof, elettricista che ama il rodeo e che conduce una vita assai sregolata e trasgressiva. Trascorrendo le sue serate a ubriacarsi, a consumare sesso a volontà e a drogarsi a rotta di collo.

Un uomo a cui viene diagnosticato di essere sieropositivo. Che dunque presto contrae il virus dell’HIV, cioè l’AIDS, e al quale i medici, spietatamente pessimisti, confidano di prognosi schiacciante che avrà soltanto una trentina di giorni da vivere.

Woodroof, incallito omofobo ed eterosessuale molto orgoglioso, crede che si tratti di un madornale errore diagnostico. Ricusa violentemente la patologia e per un po’ si persuade che all’ospedale distrattamente abbiano scambiato la sua provetta con quella di un altro paziente.

Intanto, le sue condizioni di salute peggiorano a vista d’occhio. Cosicché Woodroff, dopo aver svolto delle ricerche in biblioteca, con sua somma tristezza e disperazione è costretto ad accettare l’amarissima verità. È davvero malato di AIDS e non vi è stato nessuno sbaglio da parte dei medici.

Sì, perché Woodroff, è vero, non ha mai avuto rapporti omosessuali ma l’HIV si può contrarre anche da pericolosi rapporti sessuali non protetti. E Woodroff, appunto amante selvaggio del sesso più spregiudicato e animalesco, nel corso degli anni non è certo stato esime da amplessi furiosamente poco puliti con donne già malate che perciò l’hanno, in modo virale, irreversibilmente contagiato.

Woodroff comincia a perdere tutto. Gli amici, convintisi che sia omosessuale, lo schivano e lo allontanano.

Trovatosi sempre più solo e abbandonato da chiunque, perfino senza più la sua casa, a Woodroff nel frattempo viene negata anche la possibilità di sperimentare il curativo farmaco AZT.

Inizialmente, corrompe un infermiere affinché, sotto banco, possa fornirgli le scorte di AZT in eccedenza, destinate a esser cestinate.

Ma, finita la pacchia, Woodroff ha un nuovo collasso. Ed è ricoverato ancora una volta. Nella sua camera d’ospedale, viene a conoscenza del transgender Rayon (Jared Leto), anche lui affetto da sieropositività.

Dopo alcune disavventure rocambolesche e dopo aver incontrato il rivoluzionario Vass (Griffin Dunne), medico radiato dall’albo per i suoi metodi alternativi e poco ortodossi rispetto alla medicina ufficiale, Woodroff si allea con Rayon. E i due mettono su assieme il Dallas Buyers Club, un covo e una società segreta ove vendono ai clienti sieropositivi, dietro una piccola quota d’iscrizione, barattoli di proteine importate illegalmente che, a quanto pare, si rivelano assai più idonee dell’AZT nel rallentare il decorso della malattia, nell’attenuarne i sintomi negativi e nel frenarne gli aspetti degenerativi.

Woodroff s’innamora anche della bella dottoressa Eve Saks (Jennifer Garner) e quindi combatte stoicamente contro l’FDA, intentando contro quest’ultima una causa.

Perde la causa ma il suo coraggio sarà d’esempio per il futuro.

Un film appassionante, non certamente originale su un tema già trattato tantissime volte, e la regia di Vallée, a parte qualche stilistico, iridescente svolazzo pindarico, non è niente di che.

Eppure Dallas Buyers Club, sì, nonostante non sia un capolavoro, funziona eccome. Si sa, quando si va a parare, come in questo caso, su argomenti scottanti e delicatissimi, si corre sempre il rischio di scivolare nella retorica strappalacrime, nell’indisponente, patetico patetismo e nella retorica più stracca e irritante.

Invece, Dallas Buyers Club, nonostante il suo carico comunque indubbio di bella, persino caricata retorica e prevedibile convenzionalità, non risulta mai enfaticamente, cinematograficamente sgradevole. Anzi, tutt’altro. È un film che appassiona e che mantiene un ritmo invidiabile.

E dunque, in concomitanza col suo oramai leggendario e celeberrimo Rust Cohle della True Detective mania appena esplosa, Matthew McConaughey vinse il uso primissimo Oscar, sbaragliando l’intera concorrenza e il suo più agguerrito rivale, Leonardo DiCaprio di The Wolf of Wall Street. Film di Martin Scorsese, anch’esso in gara quell’anno ove, sappiamo, McConaughey peraltro sfoderò un memorabile cammeo.

di Stefano Falotico

Highwaymen, recensione

Ebbene, pochi giorni fa, cioè lo scorso 29 Marzo è sbarcato su Netflix, un po’ sotto silenzio, questo Highwaymen – L’ultima imboscata diretto da John Lee Hancock, regista di The Blind Side, di Saving Mr. Banks e del recente The Founder.

Sceneggiatore, non dimentichiamolo mai, di Un mondo perfetto e di Mezzanotte nel giardino del bene e del male di Clint Eastwood.

Un cineasta che però non riusciamo bene a identificare perché il suo percorso autoriale se da un lato omogeneamente persegue istanze e stilemi piuttosto coerenti, in quanto insistentemente e in modo puntuale il suo cinema s’inoltra, come una sorta di serpentesco, teoretico cantico filoamericano indissolubile, all’interno d’una fascinosa esplorazione svelatrice delle pieghe nascoste o epocali, pionieristiche oppure semplicemente storiche degli States, d’altro canto fatica a compattarsi e battezzarsi, potremmo dire, in modo marcatamente incisivo entro una poetica e uno sguardo che sinceramente c’appaiono sin troppo elegiacamente, morbidamente innocui e spesso soporiferi.

Tale da indurci a credere che Hancock non sappia bene ove instradare le sue prospettive visivo-diegetiche.

E, appunto, anche con quest’ultima sua pellicola, targata Netflix, interpretata dall’inedito duo dei veterani Kevin Costner e Woody Harrelson, non smentisce la sua ambigua nome di metteur en scène stilisticamente carente di nettezza, oserei dire, persino figurativa. Un regista del quale intravediamo molti pregi ma che pecca, possiamo dirlo, di distinta e lucida compiutezza.

Lee Hancock ha attinto da un film mai realizzatosi che sembrava morto e sepolto, riciclando una vecchia sceneggiatura di John Fusco dallo stesso Fusco riadattata a posteriori, uno script, per meglio dire, concepito per avere come protagonisti Robert Redford e Paul Newman, quindi rimaneggiato per colpa dei continui rimandi produttivi. Il cui inizio delle riprese si attardò infatti smisuratamente a concretizzarsi per colpa della sempre più incalzante vecchiaia galoppante dei due divi succitati e addirittura a causa della conseguente, inevitabile morte di Newman, fin a subire quella che pareva un’inesorabile battuta di arresto.

Di questo progetto, infatti, per molto tempo non si sentì più parlare. Poi fu opzionato dalla Universal che, successivamente, strinse un accordo con la major dello streaming per antonomasia, Netflix.

Che designò Costner e Harrelson come interpreti principali.

Rispettivamente scelti per incarnare i due realmente esistiti Texas Rangers ritiratisi a vita privata, Frank Hamer e Maney Gault. I quali, dietro l’insistenza degli agenti governativi alle dipendenze dell’intransigente donna di ferro Ma Ferguson (Kathy Bates), furono indotti piacevolmente, rispolverandolo le loro glorie arrugginite, a sgominare e catturare, probabilmente a uccidere (questo qui non lo riveleremo) i pericolosi, famigerati banditi Bonnie e Clyde. Che seminarono terrore in lungo e in largo, commettendo rapine, due inarrestabili malviventi che misero a soqquadro l’intero ordine costituito della Polizia di Stato. Passati tristemente alla Storia.

Highwaymen – L’ultima imboscata è un film forse troppo lungo. Con lentezze da sbadiglio facile ma è ben sostenuto dal solito ambiguo Harrelson e soprattutto da un ottimo Kevin Costner mai così però in sovrappeso.

Proprio lui, il liberale democratico per antonomasia, colui che ha sfoderato la sua migliore interpretazione attoriale di sempre, assieme al suo Balla coi lupi, proprio nei panni del mitico Butch di Un mondo perfetto (scritto, come detto, da Hancock).

Qui, appunto, esibisce un panzone da birra da lasciar stecchite, negativamente, le sue ancora numerosissime ammiratrici. E sinceramente, per quanto impeccabilmente, emani a tutt’oggi indubbio fascino, lanciando in sordina malandrine occhiate da ex piacione venerato dal gentil sesso, no, non riesce a profonderci sentita magia e a trasmetterci quei brividi empatici, oserei dire, epici che avevamo respirato per esempio col suo Ness di The Untouchables.

Nel succitato capolavoro di De Palma, come sapete benissimo, avevamo a che fare con un’altra leggendaria storia americana incentrata sulla coraggiosa cattura di Al Capone. Il re dei malviventi e il capo del banditismo. Eravamo nell’era del proibizionismo, su per giù la stessa narrataci in Highwaymen.

Parlavamo però, cinematograficamente, di più di trent’anni fa quando Costner era agli inizi del suo splendore carismatico.

Oggi invece, ahinoi, le rughe cominciano a essere vistose, la sua stanchezza la si avverte per tutte le due ore e passa del film. E Costner si trascina appesantito e stempiato tra highway desolate, caseggiati fatiscenti, locali malfamati, recitando battute che dovrebbero suonarci come memorabili e invece spesso vanno a vuoto.

Allora perché ho detto che Highwaymen si regge su Costner? Poiché, malgrado ciò o forse, paradossalmente, proprio in virtù della sua inesorabile, sopravvenuta canizie già ampiamente visibile, Kevin Costner è onestamente uno dei più grandi, fascinosi misteri del Cinema statunitense e mondiale.

È insomma un grandissimo, in un battibaleno ha avuto solamente la sfacciata fortuna di diventare, in quegli anni per lui prodigiosamente cruciali, un divo oscarizzato e amatissimo pressoché da tutti (tralasciamo gli invidiosi), oppure è un tipo che non ne ha più azzeccata davvero una da allora, un brocco belloccio che adesso imbrocca un film vincente dopo che ne ha sbagliati, nel frattempo, abbondantemente un casino?

Un attore e un regista, a suo modo, ritornato in sella. Che va avanti testardo per la sua strada, indovinando in verità anche roba decisamente interessante. Vedi il successo di Critica della serie Yellowstone.

Un torreggiante personaggio che arranca, sbadiglia, recita come un rottame e poi, sotto i baffi, anche quando è sbarbatissimo come in questo Highwaymen, ridacchia furbescamente, sapendo in cuor suo che di Kevin Costner, nel bene o nel male, ne nascono pochissimi. Sapendo che, al di là del suo immortale capolavoro già menzionato, Dances wit Wolves, è stato lui a firmare uno dei pochi, stupendi western degli anni duemila, il superbo Terra di confine – Open Range.

Highwaymen, spiace dirlo, non è niente di che. Anche se qualche volta, nel suo interminabile minutaggio, ci ha illuso che potesse essere un film indimenticabile come il penniano Gangster Story.

Sì, perché ci sono degli sprazzi perfino di grande Cinema in Highwaymen, addirittura attimi bellissimi in questa pellicola anacronistica, dalla fotografia piattissima eppur al contempo ammaliante, dai colori pastello, fluida e liquida coi suoi cieli nitidi, i suoi tramonti purpurei e vivissimi.

Ma è poco, davvero troppo poco per quello che poteva essere uno dei must di quest’inizio primavera e di questa stagione.

di Stefano Falotico

Il nome della rosa, recensione dei singoli episodi della fiction RAI di Giacomo Battiato con John Turturro, tratta dal best seller di Umberto Eco

EPISODI 1 e 2

Eh sì, nonostante le critiche abbastanza impietose che gli son piovute addosso dalla sua primissima messa in onda su Rai Uno, proviamo a dire la nostra su Il nome della rosa di Giacomo Battiato con John Turturro.

Ricavata in forma di fiction di otto episodi della durata cadauno di circa cinquanta minuti, ça va sans dire, è la trasposizione in format televisivo del celeberrimo best seller capolavoro di Umberto Eco.

Libro certamente di altissima pregevolezza e mirabile ingegno, dall’aulica prosa ipnotica, suggestivamente intelaiata secondo l’intagliato, portentoso, raffinato stile letterario di un Eco al massimo del suo splendore.

Ove aveva riversato tutte le sue conoscenze da imbattibile latinista e semiologo della narrativa e non solo, dipanando un intreccio giallo al cardiopalma da Agatha Christie e incastonandolo in un’ambientazione, appunto, medioevalistica, memore dei loschi intrighi papali e sacerdotali di quei tempi lugubremente ammantati di arcano mistero, oscurantismo e superstizione nerissima.

Come tutti voi sapete, l’opera di Umberto Eco era già stata tradotta per il grande schermo nel 1986, soltanto sei anni dopo dall’uscita sul mercato italiano della prima edizione libresca della Bompiani, per merito del francese Jean-Jacques Annaud, controverso Un film forse non eccelso questo di Annaud anche perché in poco più di due ore era comunque pressoché impossibile riprodurre fedelmente il complesso marchingegno letterario di Eco, molte sfumature filosofico-storiche inevitabilmente del libro si smarrirono o, perlomeno, si scompose e frammentò gran parte della sua alchemica amalgama a causa della logistica stringatezza del minutaggio, essendo stato, giocoforza, un lungometraggio.

Ma un film comunque dai notevoli pregi. In primis, rimarchiamolo ancora, quello di aver consegnato al mitico Sean Connery uno dei suoi ruoli iconici per eccellenza quando Sean era all’apice del suo più maturo, attrattivo e consistente fascino sensuale. Pur dismessi gli sfavillanti, virili panni del suo epocale e tutt’ora invincibile agente segreto più famoso del mondo, ovvero 007, anche sotto una tunica, all’apogeo della sua vertiginosa, stagionata, attoriale potenza magnetica, fu straordinario e al solito seduttivamente potente.

Ma un film bello anche in virtù dell’atmosferica fotografia di Tonino Delli Colli e delle rudi e gotiche scenografie, oserei dire rupestri, dello scenografo Dante Ferretti. Infatti, entrambi egregiamente giocarono affiatati, stupendamente simbiotici e sincronici, col clima soffusamente maliardo, visivamente parlando, scaturito dall’aver inquadrato con colori vivi e plumbei le abbazie, i fangosi e lerci dirupi, e nell’aver arredato le biblioteche antiche e impolverate con decorazioni barocche e sataniche, forgiando di rifrangenze chiaroscurali di sicuro impatto una vicenda già di per sé ammaliante e trascinante.

A questo si aggiungevano i bei costumi di Gabriella Pescucci.

Premesso ciò, passiamo alla trasposizione in 4 puntate firmata dal veterano, nostrano Giacomo Battiato. Interpretata da John Turturro, anche fra gli sceneggiatori e tra i produttori.

A una prima occhiata, chi scrive questo pezzo deve esservi spietatamente sincero. I primi due episodi, ovvero quelli che ho preso in analisi, non mi erano piaciuti. Assolutamente.

Li avevo trovati pacchiani, bolsi, soporiferi, e passatemi questa definizione, prettamente, pateticamente laici e insopportabilmente in sintonia con quello ch’è da una vita il format religioso-storico tipico della RAI.

E stavolta il termine laico sarebbe stato comunque alquanto calzante, dato che parliamo di una riduzione di un film abitato da monaci benedettini e da frati francescani, da certosini amanuensi ieratici, da indecifrabili emissari della fede cristiana, una trasposizione innervata su complotti ereticamente biblici e contortamente macabri, spiritualmente cupi e misterici. Perfino paradossalmente diabolici

Infatti, Il nome della rosa di Giacomo Battiato, piuttosto che assomigliare a un mystery, sembra in alcuni punti un horror. Ove pare che, dagli anfratti della biblioteca, possa spuntare da un momento all’altro un raccapricciante babau lovecraftiano.

John Turturro, malgrado fornisca una prova decorosa, non può certo rivaleggiare con Connery, il tedesco Damian Hardung as Adso Da Melk, be’, non è Christian Slater, Rupert Everett, che qui incarna il temibile inquisitore Bernardo Gui, non possiede la forza luciferina di F. Murray Abraham. E Stefano Fresi/Salvatore non ha l’eguale, inquietante maschera grandguignolesca dello scimmiesco, eccezionale Ron Perlman.

L’uso smodato e kitsch della CGI ci fa apparire l’abbazia come la rocca dello stregone buono di Ladyhawke.

Eppure, da una serie televisiva, tutto sommato, non potevamo aspettarci troppo.

E la fotografia di John Conroy, sì, talvolta è patinata oltremisura ed eccessivamente, paradossalmente naturalistica, quasi da spot pubblicitario, ma emana il suo caldo, avvolgente effetto piacevolmente demodé.

Il nome della rosa con John Turtutto, a conti fatti, non è così brutto come io stesso avevo pensato alla sua prima visione.

Si lascia vedere, senza troppe pretese.

EPISODI 3 e 4

Ebbene, si è generata un po’ di confusione riguardante il reale numero di episodi della fiction RAI Il nome della rosa di Giacomo Battiato con John Turturro.

Insomma, questa serie di quanti episodi consta? Sono quattro o invece otto?

Ora, la RAI ha deciso di programmarla televisivamente in quattro episodi, appunto, mentre su Rai Play, in streaming, dopo la messa in onda in prima serata, è stata riversata una versione spezzettata e scomposta di episodi più stringati della durata, al massimo, di cinquanta minuti.

Cioè, sostanzialmente gli episodi sono quattro complessivamente alla televisione, in formato omogeneizzato, otto su Rai Play in versione, diciamo, suddivisa e anche “audiovisiva” dilatata in maniera internettiana.

Detto ciò, dopo la nostra recensione dei primi segmenti, abbiamo visto anche gli altri due sin ad ora trasmessi.

E dobbiamo ammettere, ricredendoci in parte su quanto parzialmente, negativamente espresso dopo le nostre affrettate impressioni a caldo, appunto, dei due frammenti di partenza, che questa versione de Il nome della rosa ci sta maggiormente convincendo. Finalmente, dopo numerosi svolazzi pindarici che, a prima vista, c’erano apparsi ingiustificati e fuori tema, il quadro d’insieme e il mosaico allestito da Battiato stanno assumendo più definita finitezza.

Vale a dire che Battiato non si è limitato semplicemente a trasporre il celeberrimo romanzo di Umberto Eco in maniera striminzita, per quanto suggestiva e affascinante, così come aveva realizzato Jean-Jacques Annaud per la sua famosa pellicola omonima col grande Sean Connery, bensì, sobbarcandosi molti rischi e inevitabilmente azzardando così tanto da poter suscitare forti critiche severe, puntualmente avvenute, ha trasformato il bestseller di Eco in una vera e propria avventura televisiva nella sua accezione più universale. Con tutti i pregi e i difetti consequenzialmente annessi.

Rispettando, sì, formalmente i canoni RAI che, come sappiamo, prediligono storie a poderosa tematica religiosa, spesso pedanti e noiose, romanzate ed elevate, per meglio dire, adattate a magnificazione del medio gusto nazional-popolare, ma anche inserendole in un contesto, stavolta, a più ampio respiro nient’affatto trascurabile.

Cosicché il Guglielmo da Baskerville, incarnato da John Turturro, non diviene soltanto un frate francescano in cerca di verità e giustizia fra i misteri arcani di un’abbazia sconsacrata da efferati delitti macabri, bensì una sorta di ambiguo investigatore privato da detection.

Una specie di Hercule Poirot sotto la tonaca di un abito monastico.

Salvatore/Stefano Fresi, a differenza della versione di Annaud, nella quale lo spazio riservato al Salvatore personificato da Ron Perlman era assai ridotto e quasi macchiettistico, diventa qui un character abbastanza centrale nella narrazione, di una corposa e toccante rilevanza e, già in questi episodi 3 e 4, viene largamente accennato visivamente, con un lungo flashback, al suo doloroso trascorso di umiliazioni. Un passato triste nel quale, per via della sua repellente deformità fisica, veniva usato a mo’ di jolly per osceni, derisori spettacoli di corte in cui i ricchi signorotti s’allettavano nello schernirlo. Una specie di elephant man e fenomeno da baraccone liberato poi dalla schiavitù ingiusta di una vita angariata e vilipesa grazie all’irruzione nel covo dei malvagi, quasi da maschera della morte rossa alla Edgar Allan Poe, di Dolcino/Alessio Boni.

Che, in questa versione appunto di Battiato, ci viene descritto come una specie di furioso Robin Hood di turno, come un prode, rabbioso condottiero senza macchia e senza paura, come un cheguevariano capitano di ventura immolatosi a una missione nobile e salvifica, cioè quella di riscattare gli oppressi e i deboli dall’egemonia crudele dei loro potenti torturatori.

Acquista anche una più precisa personalità l’Adso da Melk di Damian Hardung. In fin dei conti, con la sua ingenua dolcezza e la sua infinita purezza, possiamo ora dire, malgrado quanto invece avevamo affermato inizialmente, che non fa rimpiangere più di tanto l’impavida, acerba inquietudine adolescenziale di Christian Slater.

Addirittura, quello che nel romanzo e nel film di Annaud era soltanto un fuggevole, per quanto cruciale, rapporto sessuale fortuito col personaggio seducente, ammaliatore e peccaminoso della ragazza senza nome, selvaggia e cupidamente, irresistibilmente tentatrice, qui sta assumendo i tratti di una delicata, poetica storia d’amore iniziatica non tanto protesa alla scoperta del sesso e alla perdita della verginità (la “scabrosa” scena dello sverginamento di Adso con la ragazza ancora non ci è stata mostrata e chissà se la vedremo), bensì liricamente slanciata verso una viva, amplificata parentesi determinante per sviluppare una commovente ode virtuosa, incandescente e prodigiosa nei riguardi di quel sentimento libero e piacevole, romanticissimo dell’amore sanamente creaturale di due giovinezze turbolentemente impaurite dalle loro pudiche, sensibili emozioni.

In questo Il nome della rosa abbiamo molte scene all’aperto, dislocate fuori dal monastero, dirette con robusto piglio dal regista della seconda unità, Fabrizio Bava.

Il Bernardo Gui di Rupert Everett, che ci aveva lasciato alquanto interdetti nei primi due episodi per lo scarso approfondimento psicologico riservatogli e per la fastidiosa, monolitica, scarsa espressività troppo imbalsamata di Everett, adesso possiamo asserire con certezza che è stato meglio cesellato. E perfino la recitazione di Everett stesso ne sta giovando profondamente.

A conti fatti, dunque, Il nome della rosa di Giacomo Battiato non è assolutamente brutto come noi stessi avevamo pensato e supposto.

Inoltre, dobbiamo ammettere che i titoli di testa sono notevoli.

EPISODI 5 e 6

Continua, amici, il nostro viaggio recensorio nei riguardi de Il nome della rosa di Giacomo Battiato con John Turturro e Rupert Everett. Come sapete, trasposizione televisiva della RAI del famosissimo, omonimo capolavoro letterario di Umberto Eco.

Ebbene, dobbiamo essere piuttosto oggettivi. Come già da noi parzialmente espresso nella recensione degli scorsi due episodi, Il nome della rosa, nonostante un inizio farraginoso, spiazzante, per via delle sue apparentemente incomprensibili molte scene all’esterno dell’abbazia che, nel libro di Eco, erano assenti o, perlomeno, delle quali si accennava soltanto velatamente in forma di leggera cronistoria illustrativa per meglio chiarire alcuni aspetti della narrazione, ecco, ora queste serie sta spiccando il volo e sta assumendo una sempre più affascinante, corposa, piacevole finitezza ammaliante.

E, a proposito di finitezza, scusateci per questo nostro scherzetto verbale, parimenti all’opera di Eco e alla versione cinematografica di Jean-Jacques Annaud, assisteremo al devastante incendio nella biblioteca dell’abbazia, nel finis Africae ove, nei suoi recessi insondabili, son celati i segreti più oscuri di questa complottistica storia di frati peccatori?

Vedremo. Intanto nell’episodio cinque, com’era prevedibile, abbiamo potuto gustare la tanto bramata scena di sesso tra lo spaurito novizio Adso da Melk (Damian Hardung) e la ragazza senza nome (Nina Fotaras).

Un episodio centrale nel libro di Eco a cui lo scrittore aveva dedicato circa dieci pagine di descrizione minuziosa, concentrandosi con poderosa forza espressiva perfino eroticamente suggestiva sull’impavido, rocambolesco, peccaminoso sverginamento di Adso, pagine meravigliosamente tanto romantiche quanto scabrose che, nella versione di Annaud, come ricorderete, divampavano in una furiosa, focosa, turbolenta e scandalosa scena di sesso, oggettivamente molto spinta per l’epoca, tra l’efebico Christian Slater e la selvatica, impudica bellezza immensa della stupenda Valentina Vargas. Una scena di sesso vertiginosa quasi al limite dell’hard che, infatti, nei passaggi televisivi viene puntualmente sforbiciata e censurata.

Qui, a differenza del libro e del film di Annaud, questa scena selvaggia e importantissima, anziché svolgersi all’interno del monastero, è stata ambientata in un bosco fatato. Ove l’amplesso è stato filmato come un incantato, sublime accoppiamento fra due anime innocenti.

Dunque, la ragazza agli occhi di Battiato non è più l’incarnazione del peccato e dei tentatori, diabolici piaceri della lussuria, ma assurge ella stessa a intimidita femmina virginale e graziosa.

Va detto che nel libro e nella pellicola di Annaud, la ragazza aveva appunto pochissimo spazio, sebbene fosse una figura decisiva per l’iniziazione alla vita di Adso, con tutti i suoi annessi e connessi, deflagrati, pericolosi turbamenti sentimentali e carnali. Mentre, ne Il nome della rosa di Battiato, ribadiamo, come avevamo già peraltro sviscerato nella recensione degli episodi 3 e 4, la ragazza non è più soltanto una puttana (sì, questo era) dissoluta e maliarda, bensì simboleggia, angelicata, la venustà florida della giovinezza pura.

Il mostruoso Salvatore, come detto, non possiede più le fattezze scimmiesche di Ron Perlman ma la faccia, deturpata dal trucco, un po’ ridicolo, di Stefano Fresi. E non è affatto un innocuo, incosciente scimunito. Piuttosto un freak dagli ambigui e forse crudeli propositi. Uno storpio Buffalo Bill de Il silenzio degli innocenti con la sua orrida grotta delle torture.

E finalmente abbiamo ammirato il confronto teologico fra Guglielmo da Baskerville (Turturro) e Bernardo Gui (Rupert Everett). Vera spina nel fianco del povero Remigio da Varagine (Fabrizio Bentivoglio).

Il Gui di Annaud era incarnato da F. Murray Abraham. Proprio un cattivo tagliato con l’accetta.

Everett, va ammesso, forse ne ha dato un’interpretazione più sfumata e probabilmente migliore.

Da colui che ha ispirato il celebre Dylan Dog, che è stato appunto l’investigatore dell’incubo, seppur con un nome diverso, Francesco, in Dellamorte Dellamore di Michele Soavi su sceneggiatura dello stesso ideatore del più venduto fumetto della Bonelli, ovvero Tiziano Sclavi, non ci saremmo mai aspettati una performance tanto agli antipodi rispetto ai suoi oramai conclamati, brillanti ruoli da dichiarata icona gay bella e tenebrosa. Con queste occhiaie rugose e il cranio pelato, col suo sguardo da vigile, stizzito finto dormiglione invero torvamente furbissimo e maligno, Everett ci ha positivamente sorpreso.

Sì, dobbiamo essere sinceri e complimentarci con lui. Col suo cupo aplomb da bastardo infido, con le sue espressioni da viscido serpentello, è magnetico.

In questo Il nome della rosa, inoltre, pur continuando a essere piuttosto scarsa e impalpabile l’atmosferica componente oscurantistica dell’ambientazione, nevosa, sì, eppur troppe volte patinata e artificiosamente fotografata dalle belle ma eccessivamente colorate immagini di John Conroy, abbiamo appurato che il rapporto fra Guglielmo/Giglielmo e Adso/Hardung è sempre più simile a quello fra Sherlock Holmes e il suo fido, inesperto ma intuitivo, Watson.

A questo punto, nell’attesa di vedere come andrà a finire, l’unica parte davvero debole è rappresentata dal personaggio alquanto insulso di Anna, interpretata da un’antipatica Greta Scarano.

Abbastanza fuori contesto e fuori luogo, onestamente.

EPISODI 7 e 8

Ebbene, siamo arrivati alla recensione degli ultimi due episodi della miniserie televisiva, trasmessa dalla RAI, Il nome della rosa di Giacomo Battiato con gli strepitosi John Turturro e Rupert Everett.

Come da noi precedentemente ammesso, l’inizio di questa dilatata trasposizione in forma di fiction del romanzo di Umberto Eco non poco c’aveva interdetto. Sollevandoci notevoli perplessità.

Un inizio farraginoso, lento, poco atmosferico rispetto alla versione cinematografica di Jean-Jacques Annaud con Sean Connery. Più tipicamente adatta e adattata a un format, appunto, da prima serata.

Sobriamente ben girata da Battiato, fotografata da John Conroy in maniera elegantemente misurata ma poco in linea, appunto, col clima tenebroso che si respirava inquietantemente nel film con Connery. Molto più adagiata a un canonizzato stile, permetteteci il gioco di parole, da Canone Ordinario della tv nazionale.

Una serie quasi mai volgare e truculenta, malgrado numerose scene comunque violente e furibonde, una serie in molti aspetti differente rispetto al libro di Eco, retorica e più standardizzata nello strizzare l’occhio al gusto dello spettatore medio.

Eppure, col protrarsi e l’incedere sempre più crescentemente fascinoso degli episodi, nonostante i tagli apportati, soprattutto in ambito filosofico, rispetto al bestseller di Eco, a dispetto perfino delle aggiunte e delle licenze romanzate inserite in maniera probabilmente arbitraria e spettacolistica, con tanto di superflui flashback e retroscena degli antefatti della rivolta eretica di Dolcino (Alessio Boni) e dei suoi strenui seguaci, Il nome della rosa di Battiato si è dimostrata, a conti fatti, un’operazione apprezzabile, addirittura vincente e appassionante.

E soprattutto, in questi due ultimi episodi, il pathos è piacevolmente aumentato in modo accattivante, intrigandoci finemente e trovando il suo culmine nella lunga, emozionante scena della condanna di Salvatore (Stefano Fresi), dell’impalamento al rogo della ragazza senza nome (Nina Fotaras, qui accreditata come Antonia), accusata ingiustamente di essere una strega affiliatasi a Satana, e di Remigio (Fabrizio Bentivoglio).

Una scena che occupa quasi l’intera durata dell’ep. 7, sostenuta dalla recitazione melliflua e mefistofelica d’un Rupert Everett viscidamente subdolo e maligno. E retta ottimamente da un Bentivoglio che, sebbene a tratti sia stato troppo enfatico e melodrammatico, ha dimostrato al solito una professionalità recitativa di rilievo. Ma, in particolar modo, tenuta in piedi da un John Turturro, ammettiamolo, eccellente. Che, come già avevamo fermamente sottolineato, non ha affatto sfigurato rispetto a Connery. Se Connery si era dimostrato infatti un canuto Guglielmo da Baskerville “bondiano”, virilmente magnetico, Turturro ha infuso a Guglielmo una sottile e altrettanto potente aura raffinatamente coinvolgente. Donando al suo Guglielmo, col suo pacioso viso imperturbabilmente enigmatico, all’apparenza mono-espressivo, invero assai eloquente, perfino delicate sfumature psicologiche decisamente maliarde e addirittura forse più interessanti e introspettive. Una superba prova d’attore da parte di un interprete che sta vivendo una seconda giovinezza, considerando anche la sua stupefacente performance in The Night Of.

Dunque, ci sentiamo di dire che Il nome della rosa, nonostante i suoi evidenti, immancabili difetti, i suoi ingiustificati svolazzi superflui, l’inserimento discutibile di molte scene inventate ex novo rispetto al romanzo, specie nell’introduzione, potremmo dire abusiva, del personaggio di Anna/Greta Scarano, è stata una serie sostanzialmente da promuovere.

Concludiamo con una piccola curiosità: sì, è Tchéky Karyo (Nikita) che interpreta Papa Giovanni XXII.

Su Wikipedia viene giustamente accreditato fra gli interpreti di questa serie, IMDb invece ancora non lo menziona e stranamente non ha aggiornato la sua filmografia.

di Stefano Falotico

Il nome della rosa con Sean Connery, recensione

Ebbene, in concomitanza con la messa in onda della fiction RAI Il nome della rosa di Giacomo Battiato con John Turturro e Rupert Everett, quale occasione migliore, per tornare a parlarvi più approfonditamente della riduzione cinematografica del 1986 firmata dal regista Jean Jacques-Annaud e interpretata da Sean Connery?

Sì, ve ne avevamo già inevitabilmente, ampiamente accennato nelle recensioni dei singoli episodi della serie televisiva, attualmente in programmazione, con Turturro.

Abbiamo dunque rivisto, con maggiore oculatezza ed esegetica attenzione, appunto, Il nome della rosa di Annaud.

Il nome della rosa con Sean Connery, il cui titolo originale è Der Name der Rose (infatti trattasi di una produzione italo-franco tedesca finanziata fra gli altri dal compianto, lungimirante produttore Franco Cristaldi), è una pellicola della notevole durata di due ore e dieci minuti, uscita nei cinema italiani il 17 Ottobre, come detto, dell’86, sceneggiata da Andrew Birkin, Gérard Brach, Howard Franklin e Alain Godard che hanno, ça va sans dire, trasposto in parole il celeberrimo romanzo di Umberto Eco.

Attenzione, però. Eco aveva concesso i diritti della sua opera per questa versione allestita da Annaud ma il film, pur rispettando in gran parte, ovviamente, la trama del romanzo, è stata un’autonoma trasposizione del bestseller. Poiché, per ovvie esigenze logistiche di minutaggio, ha volutamente tralasciato, compresso e tagliato molti segmenti importanti del libro, appiattendo e sorvolando apposta su tutte le parti speculative del romanzo, lunghe ma necessarie, indispensabili per poter comprendere appieno il lavoro semantico di Eco. Il quale, pretestuosamente e con scaltrissima furbizia, aveva scritto una sorta di appassionante noir, gelido e tenebroso, ambientandolo nell’oscurantistico medioevo. Cioè, aveva orchestrato, con sapientissimo ingegno e finissima cultura enciclopedica e teoretica, un thriller a regola d’arte, congegnato e mascherato in forma di giallo alla Agatha Christie, palese scusante ed escamotage commerciale al fine d’intrattenere il lettore e avvinghiarlo magneticamente nella sua ordita trama avvincente, per sviluppare invero, parallelamente, un’analitica riflessione, dotta ed erudita, sul libero arbitrio e sui misteri arcani della condizione umana.

Cosicché gli sceneggiatori del film, estrapolando quasi esclusivamente soltanto la trama, pressoché fedele al testo, pur con le dovute differenze e quegli aggiustamenti occorrenti alla doverosa stringatezza adattiva dell’opera in ambito cinematografico, son stati costretti a omogeneizzare quasi tutti i sotto-testi filosofici e storici che erano e sono la colonna portante del capolavoro letterario di Eco.

E Il nome della rosa, così facendo, se ne ha giovato in termini di entertainment e coinvolgimento emozionale, naturalmente ne ha risentito, non poco, in profondità introspettiva.

Detto ciò, è stato il film campione d’incassi in Italia della stagione. Piazzandosi al primo posto del box office. E tutt’ora, a distanza di più di trent’anni dalla sua release, ottiene sempre ottimi ascolti nei suoi passaggi televisivi.

A evidente dimostrazione che, malgrado non sia, come detto, una versione purista del testo di Eco (anzi, così come chiaramente recitato ed esplicitato nei titoli di testa, non si tratta di un adattamento, bensì di un “palinsesto”), è un film largamente apprezzato dagli spettatori di ogni generazione.

Un film di tale successo e potere, oserei dire, subliminale da aver indotto molti spettatori, profani dell’opera di Eco, a credere ingenuamente davvero che il protagonista principale del manoscritto stesso di Eco, cioè Guglielmo da Baskerville, fosse Sean Connery. Assurdo, vero? Dunque, allettati dalla sua iconica, magnetica performance carismatica, hanno soltanto successivamente comprato il libro e, leggendolo, hanno veramente creduto che il Guglielmo descritto da Eco altri non fosse che James Bond canuto in persona, sotto gli abiti d’una tonaca claustrale. Eh già.

Ah, la magia del Cinema cosa può fare…

La trama la conoscete tutti e non ci soffermeremo, più di tanto, a riferirvela minuziosamente se non riportandovene qui i suoi più incisivi e salienti tratti…

L’incipit, attraverso la matura voce narrante e penetrante dell’indimenticato Riccardo Cucciolla che incarna l’oramai vegliardo co-protagonista Adso da Melk (Christian Slater), introduce a mo’ di analessi i misteriosi e spaventevoli accadimenti occorsi in un’abbazia del nord dell’Italia nell’anno domini 1327.

Anno nel quale Adso era solamente un giovanissimo novizio ai servigi del suo maestro e mentore, il frate francescano Gugliemo da Baskerville (Sean Connery).

Adso e Guglielmo giungono a cavallo ai piedi di un monastero presso cui hanno chiesto ospitalità. Guglielmo è stato incaricato dall’abate Abbone (Michael Lonsdale) d’indagare in merito ad alcune morti assai sospette avvenute durante la notte nell’abbazia. Che vengono superstiziosamente addebitate al maligno.

I morti, fra pallide lune piene e voraginose, fra tetri scriptorium e ingannevoli amanuensi monaci benedettini, fra verità celate, oscuri presagi, complotti e furbi cellari spettrali, fra ciechi e gobbi eretici, fra discussioni teologiche sul riso e sulla poetica di Aristotele, nel frattempo aumentano orridamente.

Intanto, Adso s’innamora di una fanciulla senza nome (Valentina Vargas) con la quale ha consumato un amplesso selvaggio. E si aspetta l’arrivo della delegazione inquisitoria presieduta dal temibile e potente Bernardo Gui (F. Murray Abraham).

Come andrà a finire?

Ecco, dobbiamo essere sinceri. Il nome della rosa, pur riconoscendo che è indubbiamente la miglior pellicola di Annaud, cineasta di alterne fortune, nonostante la nomea di grande film che si porta dietro, rivalutato col senno di poi, no, grande film non lo è affatto. E appare oggigiorno un po’ datato.

Gran parte del successo del film, assai banale non poche volte, si deve in realtà all’efficace e suggestiva scenografia di Dante Ferretti, ai costumi curatissimi di Gabriella Pescuscci, alla fotografia chiaroscurale, a lume di candela, specie nelle scene notturne, di Tonino Delli Colli.

E regge parecchio sul fulgore e il carisma, come già scritto, d’uno Sean Connery d’annata che, sebbene fosse già pelato e con vistosissime rughe sulla fronte, era allo zenit del suo carisma e splendore attrattivo.

Erano anni mirabili per Sean. All’apice del suo fascinosissimo, elegante sex appeal virile e della sua totale maturità espressiva. L’anno dopo avrebbe infatti vinto l’Oscar per The Untouchables di Brian de Palma, poco dopo sarebbe stato il padre di Harrison Ford in Indiana Jones e l’ultima crociata e, nel 1990, avrebbe dato vinta a un’altra delle sue prove più magistrali, trascinanti ed epocali, quella del fiero capitano Marko Ramius in Caccia a Ottobre Rosso di John McTiernan.

Altresì va detto che noi spettatori italiani, probabilmente, siamo stati ammaliati da Connery ancor più del suo reale valore attoriale. Perché, almeno ne Il nome della rosa, riascoltato con la sua voce originale, paradossalmente perde parecchio senza il doppiaggio eccellente e storico di Pino Locchi.

Il nome della rosa con Sean Connery rimane, comunque, un bel film anche se sopravvalutato.

Dobbiamo inoltre essere onesti sin in fondo. Riguardato ora, se mettiamo a paragone l’interpretazione di Sean Connery con quella di John Turturro, a conti fatti, ammettiamo che quest’ultimo non sfigura affatto rispetto a Sean e ha saputo incarnare Guglielmo da Baskerville perfino con una più calibrata e fine sordina che era invece assente nella prova torreggiante e sin troppo imponente, quindi forse eccessivamente divistica, di Connery.

Fra le curiosità del film, certamente è da menzionare il fatto che, prima di Connery, per la parte di Guglielmo era stato preso in seria considerazione Robert De Niro.

E che la frase finale, pronunciata da Cucciolla, non rispecchia assolutamente il significato del libro.

Il nome della rosa, ovvero, non è il nome della fanciulla, così come in questa versione di Annaud ci viene fatto credere, bensì sottintende rimandi medievali ben più complessi e metaforici.

di Stefano Falotico

Triple Frontier, recensione

Ebbene, dallo scorso 13 Marzo è disponibile su Netflix il nuovo film di J.C. Chandor (1981: Indagine a New York, Margin Call), interpretato dal trio Ben Affleck, Oscar Isaac e dal sempre più lanciato, atletico Charlie Hunnam.

Di questo film se ne parlava da anni. Inizialmente Kathryn Bigelow era stata interessata a dirigerlo e gli interpreti designati dovevano rispondere ai nomi nientepopodimeno che di Tom Hanks, Will Smith e Johnny Depp.

Dunque, la Bigelow, pur continuando a rimanerne produttrice su invariata sceneggiatura, malgrado qualche inevitabile aggiustamento, del suo compagno Mark Boal, già autore per lei delle sue ultime pellicole, The Hurt Locker, Zero Dark Thirty e Detroit, ha preferito abbandonare la regia.

Passata, come sappiamo, a Chandor. Quindi, vi è stata una trafila interminabile e logorante di attori presi in esame per le rispettive parti. Si era pensato a Tom Hardy e Channing Tatum e, quando le riprese parevano già esser pronte, vi è stata a sorpresa la defezione dei due succitati attori e i ciak son stati nuovamente rimandati.

Al che, ecco che è entrata in scena la coppia di fratelli Ben e Casey Affleck a cui dovevano andare i ruoli principali. Casey Affleck ha dato però, dopo pochissimo, forfait e alla stessa maniera, in un primo momento, anche Ben sembrava che si fosse dissociato dal progetto. Salvo poi ricredersi e firmare ufficialmente assieme a Oscar Isaac, aficionado di Chandor, e al gagliardo, biondo Hunnam.

Inoltre, perfino il due volte premio Oscar Mahershala Ali pareva, a un certo punto, poter entrare a far parte del ricco parterre.

Quindi, dopo innumerevoli rimandi e un casting alquanto movimentato e confusionario, Chandor ha dato finalmente il via a questa produzione targata Netflix.

La storia di cinque commilitoni delle Forze Speciali, amici anche nella vita privata che, su allettante proposta di Santiago Garcia, detto Pope (Oscar Isaac), uniscono le loro forze e la loro esperienza in campo bellico per stanare un pericoloso narcotrafficante che alloggia segretamente in un covo iper-sorvegliato e nascosto, segretamente e loscamente ubicato in quel lembo di terra definito Tripla Frontiera, cioè quell’area cupamente verdeggiante che segna il confine tra il Paraguay, l’Argentina e il Brasile.

Una missione ad alto tasso adrenalinico e assai rischiosa. Anche altamente fruttuosa, in caso di successo, in quanto potrebbe dare ai cinque boys tanti bei soldi, fortuna e gloria.

La situazione però si complica e la loro caccia all’uomo innesca tutta una serie di reazioni a catena ed eventi imprevedibili, difficilmente domabili.

Chandor, su musica martellante e scoppiettante firmata Disasterpeace, giostrando con le luci livide e chiaroscurali della bella fotografia acquosa di Roman Vasyanov (Fury, The Suicide Squad), a sua volta immersosi nella folta vegetazione di questa fitta giungla rigogliosa, schiarendola con i suoi colori nebbiosamente pigmentati e pallidissimi, poi improvvisamente divampanti in un rosso accecante e di un bianco spettrale fra le montagnose rocce nevose delle Ande, dirige un buon thriller abbastanza appassionante. Con un colpo di scena molto prima della fine da lasciare scioccati.

Sostenuto da un’affiatatissima compagnia di attori in ottima forma in cui svetta, vivaddio, un Ben Affleck qui molto in palla. Permetteteci il gioco di parole. Nonostante, ci sia da dire che, in più di una scena, soprattutto all’inizio, appaia fisicamente molto appesantito, esageratamente taurino e gonfio in viso, Affleck si dimostra in questo caso un interprete di notevole peso. E la sua presenza, raramente così carismatica e incisiva, si fa sentire lungo l’intero arco di durata del film.

Triple Frontier fatica un po’ a carburare, la prima mezz’ora e molto lenta e forse le sue complessive due ore e cinque di minutaggio risultano, onestamente, eccessive.

Ma, una volta ingranata la marcia, imbrocca la strada giusta, avvince e diverte con gusto, sorprendendoci con non poche finezze inventive, a dispetto di una caratterizzazione, va detto, un po’ debole e monocorde dei singoli personaggi.

Come si diceva una volta, tagliati con l’accetta e unidimensionali.

Triple Frontier non è un filmone ma si lascia vedere volentieri.

di Stefano Falotico

In attesa del Blu-ray di Scanners, la teoretica di Cronenberg e la mia visione eremitica ed eretica

Sono qui, nel mormorio d’un mattino col respiro angusto del suo intimo borbottio. E ausculto dal mio cuore un candore irreprimibile che balla con le aurore più ermetiche del mio interminabile crepuscolarismo antieroico.

E odo il mio cuore che sventola nell’etere infinita del mondo, planando a volo d’aquila sul tempo delle mie acquiescenze, delle mie ire contro ogni maligna scienza, in quanto io non sono l’esperimento di nessuno, tantomeno di me stesso. E non voglio più violentare la mia carne per compiacere il materialismo di massa, l’edonismo volgare che, giorno dopo giorno, si perpetua mefitico e mefistofelico.

E d’ora in poi danzerò ancor più orgoglioso nella cascina e nel casino dei miei ricordi come uomo Spider e non più come Peter Parker… Annodandomi e arrotolandomi al tempo involuto, io, così evoluto da essere da pochi voluto, ritornante e rimbombante nel cicaleccio insopportabile di tutte queste vanità ciarliere. Perso e penso voluttuosamente nel marasma delle mie ansie, sullo scoglio alto dell’insormontabile illuminazione assoluta. Io via son volato come un gabbiano dopo essere stato violato. Oh, miei baggiani.

So che ancora una volta mi prenderete per tonto, ma così va il mondo. E io non più me ne dolgo.

In quanto la vita è perenne dolenza, gioia alternata a straordinaria sofferenza. E chi rifiuta quest’assunto non è certamente uomo di gran intuito e, secondo me, neanche di fiato lungo. Perché è dura e lui durerà? No, non tanto.

A volte succede che osservi il pasto nudo della nudezza e delle tue ebrezze. E ti accorgi che ogni sovrastruttura è solo un’illusione mortifera. Solo stolta rudezza.

Amo la gioviale freschezza contro ogni micidiale putrescenza.

Io muto nella forma, anche nelle mie formalità, spirito libero e adamantino, metafisico, mistico ma non so se mitico di quello che vedo, sento e mastico. In tal sociale mastice in cui è tutto un elastico.

Ove devi sempre saltellare per non cascare nella fossa e non inciampare nel pugno di un uomo più grosso.

Io sono questo, cerbiatto imprendibile di mie emozioni sotterranee, immerso nel dormiveglia di un’apatia oggi e di un’enorme euforia domani o nell’aldilà di altre ilarità, oggi sto ove ero ieri e fra un mese nel futuro di un’altra era.

Contro di me non ha funzionato nessun semplicistico, facilone dangerous method. Le violenze psicologiche, farmacologiche, quindi anche fisiche, rendono un uomo davvero brutto come in A History of Violence. Perché dalle segrete delle proprie rabbie represse per quieto vivere civile, segregate giustamente nella bontà e nell’altruismo, può, se si azzarda troppo, risvegliarsi un guerriero indomito.

E dal sarcofago, no, non esce un pio monaco e neppure un monco. Oh, miei mongoli.

Dinanzi ai vili affronti, devi far capire a tutti chi hanno di fronte. Non sei certamente un russo granitico come ne La promessa dell’assassino ma nemmeno un bambagione sognatore, un americano a Roma. Nel tuo profondo vibrano pensieri, no, non pericolosi, in una parola profondi. E il contatto con la superficialità quotidiana della gente bigotta, oh sì, diviene un Crash ove il tuo corpo, cozzando contro le lamiere dell’ottusità tagliente, contro gli scherni contundenti, contro gli asfittici schemi sociali così repulsivamente deficienti, preferisce ancora una volta, testarda-mente, la sua eXistenZ. Ho capito di essere la sofisticata incarnazione di un body horror, come una mosca or che può far molto col suo Scanner. Ed è Shining… che Cronenberg non ama in toto.

È un nuovo, rivoluzionario concepimento concettuale della realtà. Forse del tempo, dell’io sto ancora qua.

Questo è quanto, forse un uomo dalla mente bionica, dalla velocità di pensiero quantistica.

E non è retorica romantica, solo realismo carnale e aderente alla mia metafisica teoretica.

Questo è ancora niente.

Dopo il pezzo super poetico, il pezzo pregiato è arrivato e, devastato da tanta bellezza, ho smarrito ogni freno inibitorio.

Reazione con convulsioni, sturbo, alterazioni mentali, delirium tremens, ipertensione, sudore freddo, palpitazioni, stati irrefrenabili di agitazione, imprecazioni di giubilo da Lino Banfi e Diego Abatantuono, pallore eccitato da Christian Bale di American Psycho.

di Stefano Falotico

True Detective 3, il finale inaspettato: grande delusione o colpo di genio?

Ebbene, come sappiamo, in concomitanza con la Notte degli Oscar, domenica scorsa la HBO ha trasmesso l’ultima puntata di True Detective 3. Proprio negli stessi attimi in cui il suo protagonista, Mahershala Ali, ha sollevato al cielo la sua seconda statuetta come migliore attore non protagonista per Green Book.

Un attore venuto dal nulla, come si suol dire, che in una manciata di anni ha sfracellato la competizione e si è imposto come un talento straordinario del panorama cinematografico mondiale. Assurgendo sin dapprincipio a indubitabile, grande attore da tenere perennemente d’occhio negli anni a venire, dotato di un innato carisma e di una presenza scenica che, al di là della sua sbilenca andatura quasi claudicante, l’ha reso uno dei volti irrinunciabili del firmamento contemporaneo.

Green Book è davvero un grande film o è stato Mahershala Ali, con la sua prodigiosa interpretazione e la sua magnetica sordina, elegantissimamente misurata, ad ammantarlo d’un fascino maliardo tanto attrattivo?

È quello che mi domando dopo aver assistito all’ultima puntata di questa terza stagione di True Detective. Perché, al di là dei movimentati cambi di regia, dopo i primi due episodi diretti da Jeremy Saulnier, col suo inconfondibile tocco misterico e metafisico, dopo due tranche dietro la macchina da presa dello stesso suo famigerato sceneggiatore Nic Pizzolatto, per la precisione If You Have Ghosts e The Hour and the Day, e l’incursione di Daniel Sackheim, avevo avuto l’impressione, come tutti d’altronde, che True Detective 3, con tanto di apparizione in fotografia dei celeberrimi detective Rust (Matthew McConaughey) e Marty (Woody Harrelson) potesse riagganciarsi, appunto, all’ndimenticabile, giustamente celebrata prima stagione. E che potessero tornare tonanti e inquietanti i fantasmi di Carcosa miscelati in una vicenda complottistica da collegare alla storia interrottasi nelle paludi della Louisiana e ramificatasi negli altopiani montagnosi dell’Arkansas. Ma che, soprattutto, il potere fascinatorio profusoci dai primi episodi di True Detective 3, con le sue atmosfere cupamente sulfuree e macabre, fosse in gran parte adducibile a Mahershala Ali. Capace di rendere eccezionalmente sfumato il suo Wayne Hays, spezzettando la sua superba performance in micro-segmenti recitativi mirabilmente cangevoli, modulandosi in una varietà sottilmente variegata d’impercettibili cambi di registro attoriale, modellandoli a differenti e ben distinti piani temporali.

Ora invece, pur continuando a rimanere fermamente convinto, malgrado alcuni evidenti difetti, come ad esempio una certa, soporifera prolissità e una tetraggine sin troppo soffocante, che True Detective 3 sia una bellissima stagione, devo ancora una volta, oltre che complimentarmi con Ali, stringere la mano al suo creator Pizzolatto.

Sì, ci ha piacevolmente fregato. Prima illudendoci che potessimo trovarci di fronte una serie figlia di Carcosa e dello Yellow King, quindi mischiando sapidamente le carte, con morbosa raffinatezza, immergendoci in un finale del tutto imprevisto. Che svela la risoluzione, alquanto banale del caso, va detto, in solo mezz’ora e poi nuovamente mette essa stessa in discussione, fuorviando tutto l’assunto di partenza.

Perché alla fine Wayne Hays, corroso dall’Alzheimer, probabilmente, al pari di De Niro di C’era una volta in America, totalmente obnubilato e frastornato dalla sua malattia, depauperato e depistato dall’incoerenza dei suoi confusi, distorsivi allucinatori ricordi traumatici, si crea da solo la sua versione dei fatti. Forse per mettersi a posto la coscienza, senilmente riappacificandola nel darne una logica che, invero, non esiste o semplicemente non corrisponde alla veridicità degli accadimenti e del suo stesso interiore vissuto.

Filtra cioè l’intero senso di quest’indagine arzigogolata e complessa a immagine e somiglianza, forse enormemente erronea, della sua visione della vita. Secondo il suo preciso, umanissimo sguardo.

È stato tutto un abbaglio, un personale farsi quadrare il tempo (ricordate, a tal proposito, le emblematiche, esemplificative parole di Rust… time is a flat circle che si perpetua e riverbera ininterrottamente), un tempo infinito, indefinito, sfuggente com’è il tempo di qualsiasi persona. Un tempo non anagrafico bensì visceralmente congiunto inseparabilmente coi propri intimi sentimenti, col proprio io, col proprio subconscio, col proprio caleidoscopico animo in eterno tormento esistenziale.

Quindi, estremamente suscettibile di fallacità, persino di caducità e arrugginita lucidità.

Un tempo racchiuso nella purissima, inviolabile soggettività, nella propria incoercibile emozionalità.

Quante volte sarà successo anche a voi.

Ricordiamo qualcosa ma lo ricordiamo come a noi piace ricordarlo. Mentre al nostro amico, forse il Roland West di turno (Stephen Dorff) o a nostra moglie, alla quale piace peraltro romanzare gl’intrecci complicati, forse Amelia Reardon (Carmen Ejogo), i conti non tornano affatto o, comunque, potrebbero anche tornare, certo, ma secondo un’ottica più oggettiva, maggiormente analitica o soltanto più atrocemente, discutibilmente incredibile.

Allora True Detective 3, più che unirsi alla prima stagione, semmai assomiglia a un onirico, indissolubile torciglio assurdo e indistricabile da congiungere agli scollati pezzi del puzzle dell’altra serie “gemellare” della HBO, ovvero il capolavoro The Night Of di Steven Zaillian, scritto da Richard Price.

Cos’è successo?

Buonanotte.

di Stefano Falotico

First Man – Il primo uomo, recensione

Ebbene, recensiamo First Man di Damien Chazelle. Il quale dopo il suo scoppiettante ma controverso Whiplash e l’osannato La La Land, per cui ha vinto l’Oscar come miglior regista, alla sua quarta opera (teniamo conto anche di Guy and Madeline on a Park Bench), indubbiamente molto attesa, aveva non poco scontentato quasi tutti sin dalla primissima visione al Festival di Venezia del 2018, ove questa pellicola è stata accolta da pareri assai discordanti.

Doveva essere uno dei titoli di punta dell’anno e, sulla carta, nessuno aveva dubbi che sarebbe entrato, nelle maggiori categorie agli Academy Awards. Invece, pur essendo largamente apprezzato dall’intellighenzia statunitense, assai meno dalla nostra, è stato il flop per eccellenza, a livello di onorificenze, diciamo, di questa stagione.

Vincendo solamente l’Oscar per i migliori effetti speciali.

First Man è un film della corposa durata di due ore e ventuno minuti, sceneggiato da Josh Singer, writer di The Post e oscarizzato per la sceneggiatura de Il caso Spotlight.

Che, pur concedendosi molte libertà, ha adattato il libro-biografia First Man: The Life of Neil A. Armstrong di James R. Hansen.

Basata sulla storia, soprattutto intima e personale, del primo uomo ad aver messo piede sulla Luna, ovvero il celeberrimo Neil Armstrong, appunto. Interpretato con sobria misura e intensa, funzionale, al solito proverbiale mono-espressività qua però efficacissima da un ottimo Ryan Gosling. In una delle sue prove recitative veramente più mature, una performance emotivamente perfetta, senza sbavature.

Dopo un incipit al cardiopalma ove Armstrong dimostra, con grande sangue freddo, di essere un collaudato pilota per la sua glaciale, anfibia calma olimpica nelle situazioni più rischiose e mortali, veniamo immersi profondamente nel suo toccante dramma privato.

Cioè la tragica morte della figlia, afflitta da un inesorabile male incurabile e impietoso.

Armstrong è un pilota della NASA che comunque non intende rinunciare al suo imperiale sogno, anzi, la tragedia occorsagli gli è paradossalmente da inaudito propulsore speranzosamente vitalistico nell’illuderlo che, dopo la morte di sua figlia, la sua vita possa avere ancora un senso prezioso. Questo sogno che brilla opacamente abbagliante nei turgidi crepuscoli della sua anima annerita eppur giammai spentasi, un simbolico sogno chimerico da caldeggiare, respirare nelle vene proprie più metafisiche, un sogno inafferrabile da suggellare per superare il suo comunque irreversibile trauma incancellabile tanto irreparabilmente doloroso sino a prosciugarlo infinitamente nei suoi meandri sanguigni, fino a deturparlo e congelarlo in una maschera luttuosa apparentemente impassibile dinanzi all’abissale cupezza della tragedia esistenziale sua più visceralmente inestirpabile.

Un sogno lontano ma così vicino che pare di toccarlo, in cui gettarsi anima e corpo per accecare di nitida, miracolistica luce la sua umana notte oramai interminabilmente oscuratasi.

E allora viene scelto, grazie alla sua indomita intraprendenza e al suo monumentale coraggio, per essere il protagonista della prima, storica missione lunare prodigiosa.

Dopo la morte della figlia, Armstrong si è chiuso spaventosamente nell’animo, s’è ottenebrato e malinconicamente illanguidito nel buio più atroce e non riesce più a stabilire un autentico, slanciato contatto con la moglie Janet (un’emozionante Claire Foy).

E sua moglie, in silenzio, trepiderà per l’impresa leggendaria di suo marito. Cosciente che la lunatica, è il caso di dirlo, stranezza misteriosa che lo angoscia e il suo maestoso, squillante sogno simboleggiano la speranza ancor desta di una vita loro per sempre spezzata. Ma non ancora, forse, finita.

Sì, First Man non è tanto un film sul primo uomo sulla Luna, bensì un film sulla speranza, l’altra faccia della medaglia del nolaniano Interstellar.

È il viaggio interiore di un uomo che pare recitare nel suo cuore, così come appunto il saggio Michael Caine del succitato film di Nolan, la poesia Non andartene docile in quella buona notte di Dylan Thomas.

Un film ove la raffinata regia anti-spettacolare di Chazelle illumina di melanconica grazia, avvalendosi della bella fotografia di Linus Sandgren, le trattenute emozioni sottopelle di un uomo nel dying of the light.

di Stefano Falotico

A Star Is Born, recensione

Ebbene, in concomitanza con l’uscita in Blu-ray, recensiamo A Star Is Born, opera prima di e con Bradley Cooper affiancato da una raggiante ma incerta Lady Gaga.

Film campione d’incassi della stagione il cui successo, visto anche l’insistente battage pubblicitario e il bombardamento mediatico, è culminato con la candidatura a ben otto premi Oscar. Cifra ragguardevole e indubbiamente spropositata, onestamente, al di là del contagioso trasporto della diva Lady Gaga, qui al suo vero e proprio debutto cinematografico da protagonista dopo una miriade di video short, Sin City – Una donna per cui uccidere, Machete Kills e naturalmente la serie televisiva American Horror Story.

Fortissimamente voluta e caldeggiata da Cooper che ha fatto carte false per convincerla a rivestire i panni della sua eroina Ally.

Come sapete, questo è un aggiornamento-remake di tre, a mio avviso, superiori precedenti sfavillanti, tutti regolarmente tradotti in italiano col titolo È nata una stella.

E nonostante, ripetiamo, il largo apprezzamento di pubblico e i plausi della Critica, soprattutto d’oltreoceano, ammaliatisi sin troppo dinanzi alle patinate, furbastre spericolatezze del suo intraprendente, intrepido ma poco convincente metteur en scène–anfitrione Cooper, tale contemporanea, luccicante trasposizione è senz’ombra di dubbio la meno affascinante. Un’operazione creata a tavolino per giocare facile agli Oscar e ottenere una marea di nomination che, infatti, puntualmente, metronomiche sono arrivate come da programma, rispettando gli studiati calcoli della volpe Cooper.

Trama… ovviamente ricalcata in rifacimento sui generis dei celeberrimi film predecessori, allestita sulla potenza canora della fantasmagorica Lady Gaga. Che se l’è cavata, ha carisma ma ci ha comunque lasciato perplessi. Bravina ma di certo non eccelsa.

Jackson Maine (Bradley Cooper) è una rockstar ancora amatissima dai suo beniamini ma è oggi alcolizzato e depresso. Dopo un’esibizione, si ferma in un bar e rimane ipnotizzato dalla cantante che si esibisce nel locale, la talentuosissima Ally (Lady Gaga). Una donna dalle potenzialità vocali esagerate ma mai davvero lanciatasi con coraggio nello show business per colpa della radicata sua mancanza di autostima e di troppe patite delusioni.

È amore a prima vista fra i due. E Jackson, folgorato da Ally, la invita a un suo concerto ove, a sorpresa, le fa cantare un pezzo inedito da lei scritto. Da quel momento in poi scoppia fra i due la passione, esplosiva, irrequieta e bruciante.

Ecco, se sino a questo momento, il film aveva discretamente retto, affidandosi a qualche svolazzo pindarico della mobile macchina da presa di Matthew Libatique, proprio al detonare e scoccare della storia d’amore, troppo romanticamente ruffiana e allineata ai canoni caramellosi del mainstream più scontato, forzata e sveltamente ampollosa, assai poco attendibile, A Star Is Born frana imperdonabilmente.

Ci è apparsa infatti troppo repentina e ingiustificata la celerissima mutazione di Ally da cantante di un night a star della musica da palcoscenico con tanto di folla gremita da Woodstock accaloratamente infoiata ad applaudirla. Come se d’incanto, soltanto illuminata dalla forza dell’amore, Ally avesse cancellato ogni sua paura e timidezza, ascendendo a paladina sfrenatamente irreprimibile, accendendosi in una grazia armonica tanto sfolgorante quanto incredibile da lasciar basiti. Una metamorfosi piuttosto banalizzata in un’ovvia progressione drammaturgica psicologicamente insostenibile. E il personaggio di Cooper, non sostenuto peraltro dalla sua vanitosa performance mielosamente stereotipata da insalvabile, maledetto cavaliere del suo patetico cuore selvaggio ai limiti della perdizione più prototipica, dissoluto ma di gran cuore, ci è risultato estremamente fasullo e gigioneggiato languidamente dallo stesso Cooper in maniera spesso insopportabile. Solo negli ultimi venti minuti diventa emozionante, con tanto di finale che strappa qualche commozione.

Toccante anche la scena dell’ultimo addio tra Jackson e Bobby Maine. Quando il personaggio di Cooper, per tutta la vita in complice lotta col fratellone, prima di salutarlo definitivamente, tentenna parecchio, quindi, strozzato nella voce, gli confida sottovoce che si è comportato così, cioè in malo modo, perché lo ha sempre nascostamente invidiato e voleva, in cuor suo, assomigliargli.

A Star Is Born è un film che si lascia innocuamente vedere, alcuni numeri musicali vanno a segno, sebbene la già famosa Shallow sinceramente, riproposta in questi mesi sin allo sfinimento nelle radio di mezzo mondo, non è che sia poi un granché. Ed è stata appunto enfatizzata a dismisura dalla campagna promozionale. Una mediocrissima canzone invero scarsamente memorabile, raffazzonata per orecchiabili ascolti, come si diceva un tempo, da cassetta. Ma niente di artisticamente elevato e in verità commovente.

Ha vinto l’Oscar, ma non c’entra niente.

Così come il film stesso, esempio di un Cinema demodé probabilmente superato e oggigiorno poco emozionante perché inoltre, ribadiamo, messo in scena da Cooper con una palese scarsità d’idee, in forma mercantilistica, modaiola, confezionato a uso e consumo di una storia d’amore da stellare box office ma facilmente dimenticabile, strimpellata sdolcinatamente nello strizzar l’occhio al botteghino e non ai sentimenti profondi e credibilmente pregnanti.

Il marketing gli ha dato però prevedibilmente ragione.

Eppure Lady Gaga rimane una bruttina che inevitabilmente piace e con la voce ci sa fare.

Non facendoci rimpiangere molto la somigliante, fisicamente e non, Barbra Streisand.

di Stefano Falotico