JERRY MAGUIRE, recensione

JERRY MAGUIRE, Kelly Preston, 1996, (c)TriStar Pictures

JERRY MAGUIRE, Renee Zellweger, 1996

JERRY MAGUIRE, Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., 1996, (c)TriStar Pictures

Libero, fortunatamente e vivamente, da vincoli editoriali e da coatte regole asfissianti il mio libero arbitrio di natura non so se solo recensoria, disamino ivi uno dei film più brutti, no, solamente godibili, no, imbevibili e indigeribili dell’intera storia del Cinema. Se di Cinema, con la “c” maiuscola (tra virgolette in minuscolo), in tal caso esemplare d’imperialismo stolto, statunitense di mainstream becero, si può parlare. Vidi quest’obbrobrioso example di propagandistico giocattolo fake di celluloide improntata al buonismo più lezioso, quando uscì nei cinema italiani, dunque circa tre decadi fa. Poiché fui trascinato a vederlo da una compagnia di liceali del Minghetti bolognese, scuola/etta per figli di papà minchioni e inetti, fetenti e strafottenti Gremlins (non) viventi, nerd irredimibili e dementi, str… etti ancor irredenti, sempre ridenti e carnascialeschi, sporchi nell’animo veramente, specialmente incurabilmente, frequentata da ragazzine pubescenti, anzi, già adolescenti putrescenti, in calore “florido”, con tanto di batterica flora intestinale assai prematura e mestruazioni più annessi assorbenti da teenager vogliose di qualcosa di libidinoso che, dopo essere andate in brodo di giuggiole con “toccamenti” vari per Patrick Swayze di Dirty Dancing, non poco in modo pulito e proibito sognavano di copulare con mr. perfettino Tom Cruise, all’epoca l’incarnazione dell’edonismo reaganiano post Top Gun e faccia da culo imbattibile, soprattutto insopportabile. Qualcosa di tremendamente micidiale, dovete credermi. Paolo Mereghetti, nel suo discutibile, peraltro, Dizionario dei Film, fu però sin troppo buono nei riguardi di tal porcume “firmato” da Cameron Crowe. Assegnandogli infatti due stellette piene, sin troppo lusinghiere. Tale filmaccio è sol un concentrato di banalità a buon mercato e luoghi comuni protesi al fanatismo del culto virile, mascherato da storia d’amore più finta di Renée Zellweger. Se voleste leggerne la trama, dettagliata e al contempo sommaria, cari somari che credete alle stronzate a stelle di Mereghetti, no, a stelle e strisce, e alle sciocchezze di Wikipedia, eccovene il link, copia-incollatovi da tale generalista enciclopedia online adatta a Qui, Quo, Qua da Manuale delle giovani mignotte, no, marmotte: https://it.wikipedia.org/wiki/Jerry_Maguire

Jerry Maguire, profluvio sterminato di scempiaggini a iosa, della durata netta e interminabile, per l’appunto, di centoquaranta minuti sfiancanti a dismisura, paradossalmente tenuta in piedi soltanto da un Tom Cruise che fa la sua porca figa, incarnata da Kelly Preston, no, figura, talmente incredibile, in senso tout–court e anche più grottesco del termine in senso figurato, giammai in volto sfigurato, no, perennemente “figo” anche nelle scene in cui, disperato, dovrebbe essere in viso sciupato e che, prima di scrivere la sua “acculturata” relazione programmatica incentrata sul cambiamento socio-professionale, si mostra semi-culturista a torso nudo impeccabilmente scolpito e addome più piatto di quello del Cuba Gooding Jr., quest’ultimo ingiustamente oscarizzato perché all’Academy fece simpatia tal ex ballerino neretto più meritevole, a lor avviso macroscopicamente erroneo in maniera mostruosa, di Ed Norton di Schegge di paura (https://it.wikipedia.org/wiki/Premi_Oscar_1997) Un’imperdonabile svista clamorosa, scandalosa in modo ignominioso davvero inglorioso. In colonna sonora, da ruffiano pre-Almost Famous, aggiungo e ho detto tutto riguardo questo miserabile leccaculo dei ragazzini più cretini di (cog)nome Crowe, una (sara)banda d’imbecilli cantanti neo-melodici falsamente trasgressivi dell’internazionale scena pop rock di quei tempi di me… rda, ovverosia l’handicappato Jerry Cantrell degli sdolcinati Alice in Chains, il quale compare addirittura di cameo oltre a donnette deficienti impresentabili e odiose in modo sesquipedale, cioè le vere ex dello stesso Tom Cruise, ma non Mimi Rogers e Rebecca De Mornay, ah ah. Produce James L. Brooks (Voglia di tenerezza, Qualcosa è cambiato), fotografa l’artefatto cinematographer per antonomasia di Steven Spielberg, alias Janusz Kaminski. Che, assieme allo stesso Spielberg & Cruise, poco dopo avrebbe diretto la fotografia di Minority Report e La guerra dei mondi, altri due film abbastanza immondi. Diciamocela! Se all’epoca il film mi fece schifo e lo considerai alla pari d’una diarrea terribile, rivedere questa pazzesca ca… ta m’indusse al voltastomaco immediato e incontenibile. Per fortuna, due pastiglie di Pursennid, famoso “stimolante” e diuretico efficace, m’aiutarono a digerirlo e smerdarlo giustamente e catarticamente.

JERRY MAGUIRE, Renee Zellweger, Tom Cruise, 1996, (c) TriStar

JERRY MAGUIRE, Cuba Gooding Jr., 1996

In conclusione: Una cagata pazzesca, marrone come Cuba!

di Stefano Falotico

NAPOLEON, recensione

Ebbene, oggi recensiamo in forma stringata, speriamo altresì esaustiva e secca, l’atteso biopic firmato da Ridley Scott (I duellanti, Blade Runner, Il genio della truffa), dedicato alla celeberrima e al contempo controversa figura monumentale di Napoleone Bonaparte, ça va sans dire, Napoleon.

Titolo originale lasciato immutato mondialmente, film della consistente e granitica, sebbene un po’ narrativamente sfilacciata, così come esplicheremo più avanti, spiegandovi perché, durata di centocinquantotto minuti netti, sovente appassionanti ma, a nostro avviso, non sempre convincenti e compiuti pienamente. Il prolifico, instancabile Scott, alla veneranda età di ottantacinque primavere, vicinissimo peraltro alla soglia degli 86 anni che compirà immantinente, ovvero il prossimo 30 novembre, par non accusare il trascorrere del tempo, bensì giovanilmente, in ottima vigoria psicofisica e, ripetiamo, invidiabile volontà immarcescibile, continua a sfornare pellicole a tutt’andare, per di più realizzando opuses ad altissimo budget e dunque ad elevato tasso impegnativo nel senso più prettamente produttivo.

Napoleon, infatti, è costato circa 200 milioni di dollari, cifra fortemente considerevole che s’evince totalmente durante la sua visione, in quanto è facilmente ravvisabile la grandeur visivo-scenografica che, in modo indubbio, deve aver richiesto uno sforzo notevole. Ciononostante, al di là del suo impianto faraonico e della sua magniloquenza abbacinante, elementi sui quali Scott è indiscusso maestro sin dai suoi esordi cineastici, se dal punto di vista formale è perciò ineccepibile, Napoleon ci è parso inerte sul piano puramente emozionale, apparendoci infatti disorganico e amorfo.

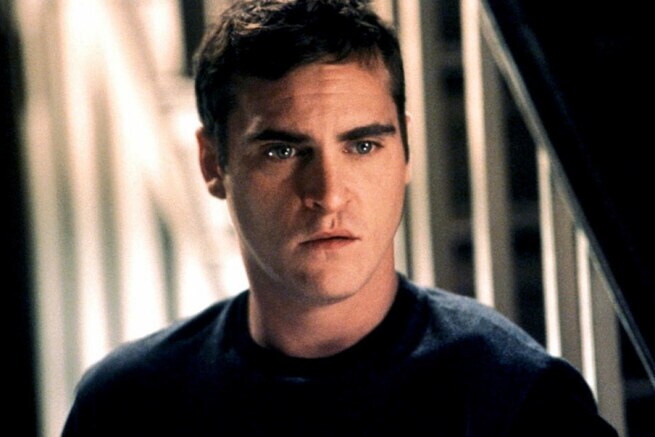

Sceneggiato nuovamente, dopo Tutti i soldi del mondo, dal suo “fido scudiero” sceneggiatore David Scarpa, autore inoltre del venturo Il gladiatore 2 a cui l’infermabile Scott, terminato lo sciopero di Hollywood che ne ha bloccato per sette mesi abbondanti le riprese, si sta già dedicando al fine di completarne gli ultimi ciak, Napoleon, in forma romanzata e personalmente inquadrata nell’ottica poetica e concettuale di Scott, ci racconta l’excursus del celebre condottiero, imperatore e stratega Bonaparte (incarnato da un sulfureo Joaquin Phoenix), partendo naturalmente dalla sua inarrestabile ascesa e arrivando alla sua auto-incoronazione storica e arcinota, proseguendo poi coi suoi esili dapprima nell’Isola d’Elba e poi a Sant’Elena, contemporaneamente narrandoci, in un flusso d’immagini sinuose e vertiginosamente pindariche, attraverso un fascinoso eppur contorto, non perfettamente omogeneo, dunque sbilanciato e sol a tratti ben orchestrato, intreccio a base di magmatico tourbillon tanto suggestivo quanto leggermente sterile sul piano psicologico, la sua passionale, altresì tormentata love story con Giuseppina (Vanessa Kirby), a sua volta intervallata e ordita da famosi episodi ritraenti le sue battaglie più notorie, in particolar modo quelle di Austerlitz e della lapidaria Waterloo.

Meraviglioso e impeccabile sul piano estetico (fotografia, al solito, dell’habitué di Scott, Dariusz Wolski) sorretto da una buona prova, forse però non del tutto eccellente, d’un Phoenix bravo ma di certo, paradossalmente, poco calzante nei panni di Bonaparte, meno efficace e carismatico rispetto a sue superiori prove in ruoli di personaggi “minori” e anonimi, a differenza invece d’una Kirby strepitosa, Napoleon incanta e strabilia per splendore, giustappunto, immaginifico, lasciando invece alquanto a desiderare sul versante, come sopra già dettovi e nelle righe seguenti presto rimarcatovi, della potenza della storia in sé, ovviamente intesa in senso lato e inerente, ovviamente e unicamente, il mood discutibile, anzi, scarsamente emozionante, con cui Scott l’ha solipsisticamente filmata e adattata, filtrata dal suo sguardo. Secondo noi, metaforicamente opaco e vetusto, tristemente senile, sostanzialmente superficiale, troppo attento ai dettagli e ai particolari della messa in scena ma, di contraltare, distratto dal renderla vivamente corposa e degna d’interesse pulsante. Poiché noi spettatori, durante le sue due ore e mezza di minutaggio roboante e maestoso fotograficamente ma povero di pathos vivido, non siamo quasi mai avvinti da ciò che ci viene mostrato oltre la sua lussuosa confezione luccicante. In quanto Scott non sa rendercene partecipi e si concentra quasi esclusivamente sulla bellezza figurativa.

Gli sprazzi di grande Cinema ci sono, eccome, parimenti non mancano gli “spruzzi” cromatici d’un Wolski ispirato e la turbinosa e torbida, infedele storia d’amore fra Napoleone e Giuseppina è sia inquietante e straziante che, in alcuni momenti, toccante. Ma, nella sua interezza, Napoleon è inconsistente, meramente estetizzante e, alla pari dell’incapacità di Giuseppina di procreare, è cinematograficamente infecondo e non vitalistico.

Un Cinema, insomma, molto bello da vedere, perfino stavolta, a differenza di altri film storici di Scott, poco sbagliato storiograficamente, a dispetto sia chiaro d’indubbie e inaccettabili licenze poetiche, ma vuoto, purtroppo, mortifero e figlio d’un regista oramai perso nella sua ipertrofica megalomania inutile e patetica.

Bellissimo visivamente, emozionalmente inesistente. Una creatura mal partorita da uno Scott più sterile della cara e stronza Joséphine. Bravino Joaquin ma questo film rimane una cagatina colossal? Eh già.

Scott, sei proprio cott(o). Ti prendo a sculacciate! Ah ah.

di Stefano Falotico

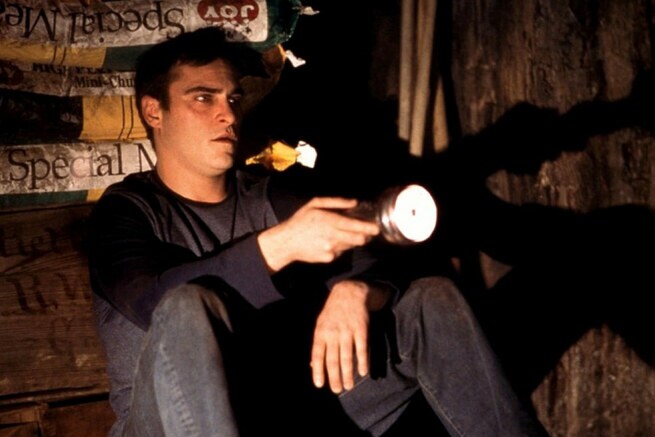

SIGNS, recensione

Oggi parliamo, us(and)o il plurale maiestatico, libero io da vincoli editoriali e da costrizioni dettate dal linguaggio SEO, del miglior film, incompreso peraltro e assai sottovalutato a tutt’oggi, di M. Night Shyamalan, ovverosia Signs, uno dei suoi massimi capolavori assieme a tutti gli altri opuses di tal regista magnifico, eh già, checché ne dicano o suoi accaniti detrattori e i suoi sciocchi, superficiali, grandissimi ignorantoni, detti altresì haters, cioè odiatori. Questi, sì, poco mirabili e perfino lontani anni luce dall’essere mirabolanti. Chissà in quale galassia della scemenza abitano e stazionano, anzi, stagnano da alienati totali nei riguardi della più stellata e stellare settima arte spaziale. Shyamalan è galattico, ermetico, visionario, in una parola-aggettivo, un “buco nero” giustamente indecifrabile, altresì inarrivabile per tali esseri terragni. Pragmaticamente, tristemente terrestri, forse, parafrasando Lino Banfi di al Bar dello sport, extra-terroni. Non sono razzista ma bisogna far razzia non dei meridionali e della gente italica del sud più arretrato, bensì, ribadisco, dell’umanità tutta concernente la “critica” troppo remota rispetto al pianeta poetico di M. Night… uomo fantasmagorico. Io invece sono Falotico che di fantastico è sinonimo, ah ah.

Pellicola sfaccettata, impregnata d’un misticismo new age, perlomeno, in forma estremamente erronea, secondo i dettami catto-borghesi a loro volta irreggimentati all’interno delle paratie stagne dello stagnante sistema politically correct ideologico, o semplicemente innervata, secondo una filosofia e un cristallino, commovente sguardo personalissimi, ai confini della realtà, no, ai consolidati, indelebili, assai be(ll)i canoni stilistici d’un director tanto contestato, ridicolizzato e spesso dagli “intelligentoni” snobbato quanto, giustappunto, inderogabilmente peculiare e inimitabile, uno dei pochissimi cineasti degli ultimi trent’anni ad avere un occhio perfettamente autentico e non corruttibile, malgrado Hollywood volesse incorporarlo, snaturarlo e imbrigliarlo in opere ad altissimo budget mainstream spersonalizzanti la sua “artigianale” idea di Cinema indissolubile, positivamente irredimibile e perpetuamente propria. Viaggiante su livelli ultra-planetari supersonici.

Hollywood agì in modo improprio e Shyamalan, sottopostosi controvoglia, forse solamente allettato dai ricchi cachet riservatigli, ne incappò “peccaminosamente”, “sputtanando” sé stesso in un paio di film girati meramente e biecamente per soldi e privi, perlopiù, della sua autenticità marmorea.

Ciononostante, par essere ritornato in gran forma e, dopo un momentaneo appannamento e un’inevitabile emarginazione dal cosiddetto giro che conta, eccolo di nuovo prolifico come una volta, dato che, dati alla mano di IMDb (e perdonate il volto gioco di parole), dopo l’ottimo Bussano alla porta, sta preparando altri due film da filmare uno dietro l’altro instancabilmente per un registico tour de force veramente invidiabile. Chapeau!

Ma ora saltiamo indietro nel tempo, arrivando per l’appunto a Signs, datato 2002 ma non datato nel senso d’invecchiato, anzi, sempiterno e accresciuto nel tempo, perfino di concezione alla Albert Einstein. Film che consta, no, riscontra su metacritic.com, al momento, a distanza di oltre due decenni dalla sua uscita ufficiale nelle sale mondiali, sol una mediocre media recensoria, equivalente al 59% di opinioni favorevoli, quindi di poco insufficienti nel loro generale conteggio. Vade Retro Satana, alias l’intellighenzia critica dei bigotti, dei miopi senza “telescopio”, soprattutto degli stronzi ciclopici.

Se vole(s)te leggerne la trama a mo’ di papiro, tanto dettagliato quanto paradosso spazio-temporale da fisica quantistica, no, paradossalmente sommaria, cari somari, uomini primitivi, specialmente di conoscenze privi, e uomini di Neanderthal o sol retrivi, sottostante v’appioppo il link dell’universale e superficie terrestre, no, superficiale in modo co(s)mico, Wikipedia, brava soltanto a puntualizzare l’ovvio e giammai approfondente i veri misteri dell’universo, no, i bei e appassionanti, oso dire, misterici anfratti visivo-emozionali che si celano nei film firmati dai galattici registri, no, registi, categoria alla quale Shyamalan appartiene in maniera univoca e incontrovertibile.

https://it.wikipedia.org/wiki/Signs

Gibson è eccezionale, sfumatamente ambiguo, la sua recitazione sovente diviene straniata e affascinante come un visitor dagli occhi blu dipinto di blu alla Domenico Modugno che ben s’intonano alle ipnotiche iridi d’uno strepitoso, altrettanto variegato Joaquin Phoenix che fa pena, no, appena post-Gladiator e ancora considerato un mezzo scemo di The Village… venuto dopo.

Il giovanissimo, praticamente bambino fratello del celeberrimo bimbo Macaulay di Mamma, ho perso l’aereo, ovvero Rory Culkin, è bravissimo ma sua sorella, nel film, Abigail Breslin molto di più. Fa paura per bravura e terrorizza per precocissimo talento alieno. All’epoca, come si suol dire, enfant prodige “marziana”.

La “sceriffa”, sì, sceriffo donna, anzi, ufficiale di polizia Cherry Jones/Paski ha degli occhi parimenti da creatura aliena ed è magnetica.

Fotografia crepuscolare, languida, impeccabile del geniale Tak Fujimoto e musiche strabilianti, da pelle d’oca, del superbo James Newton Howard… e il destino del mondo? Eh eh.

Signs, capolavoro dal ritmo volutamente soporifero che carbura a fuoco lento come una navicella della NASA e poi s’innalza gloriosamente per cieli apoteotici, film toccante che tocca e agguanta vette profumatissime del Cinema più idilliaco e magnificente, bellissimamente distante dalla mediocrità, sfuggente, grandioso veramente.

di Stefano Falotico

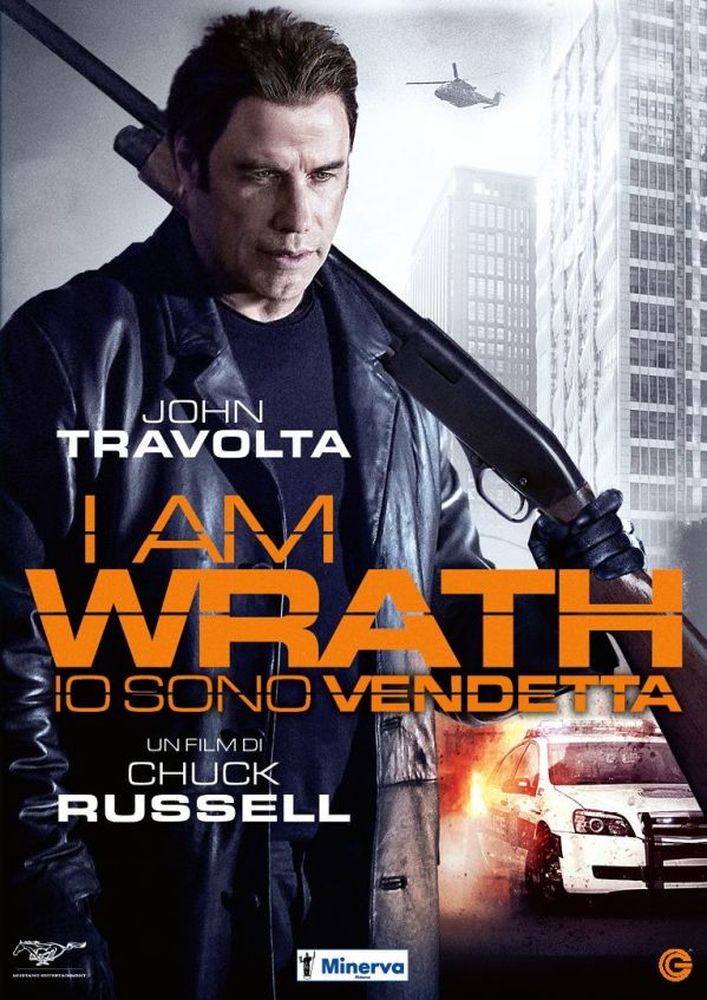

IO SONO VENDETTA (I Am Wrath), recensione

Ivi ritornato in forma smagliante, forse (non)curante delle mie poche rughe non tanto profonde e marcate, perfettamente smaltato, vi parlerò d’un film con non poche smagliature e col parrucchino evidente d’un John Travolta forse travolgente, forse invece, giustappunto, liftato eppur inevitabilmente âgée con un vistoso, imbarazzante toupée impressionante. Il film, originariamente, doveva essere diretto da William Friedkin, doveva esservi Nicolas Cage, controparte “gemellata”, anzi, speculare di Travolta in Face/Off, ovviamente, amico di John nella vita privata e viceversa, eh eh, e in originale si chiama I Am Wrath. Titolo inziale, conservatosi tale. Cosicché, la regia passò a Chuck Russell, director di The Mask con Jim Carrey, qui tornato dietro la macchina da presa dopo molti anni di assenza ma, onestamente, la sua assenza non ci turbò affatto. Anzi… Comunque sia, il film, giudicato più malvagio dei cattivoni in esso presenti, non è poi male, come no, malgrado le medie recensorie sui più famosi siti aggregatori, d’oltreoceano e non, sia scarsa decisamente. Se amate le trame, a volte sommarie, altre volte sin troppo dettagliate, eppur sempre scritte in modo banale da Wikipedia, conclamata enciclopedia generalista, tutto sommato, adatta ai somari e alle persone superficiali, sottostante, cliccando all’apposito link immessovi, leggetevene la sinossi attentamente! Ah ah: https://it.wikipedia.org/wiki/Chuck_Russell

Palesemente di “serie b”, della durata stringata, asciutta e “tirata” più del giubbotto indossato da Travolta e del suo viso, come dettovi, non poco ritoccato, cari uomini tonti e tocchi, abbisognanti quanto prima di facciali, no, sol cerebrali ritocchi, di circa novanta minuti abbondanti, tale pellicola sbandata, no, strampalata, bislaccamente violenta e retorica in modo non plus ultra, si lascia vedere che è un piacere, anzi, è un guilty pleasure estremo e, a suo modo, godibile appieno. Gioco di parole, vi scoccia? Inoltre, v’ho intravisto un Travolta che, a parte gli scherzi sopra scrittivi, no, a prescindere dalle mie battute sui suoi capelli, peraltro artificiali ma più folti dei miei, sa ancora travolgerci con la sua imbattibile faccia da schiaffi, per non dire da culo, sì, l’ho oramai detto, una faccia davvero incisiva che, unita al suo ghigno da iena ancora parzialmente sensuale, non solo stende gli stronzi ma anche le donne non poco stronzette. Ammaliandole col suo fascino sempiterno da italoamericano dotato non soltanto interpretativamente? Chissà. Ebbene, siamo nell’Ohio, esattamente a Columbus. Stanley Hill (un Travolta carismatico ma un po’ fuori norma, per di più con una pancetta dissimulata grazie a inquadrature più sofisticate della sceneggiatura scarna e raffazzonata e con un’impresentabile parrucca succitata) torna da sua moglie, Vivian (Rebecca De Mornay). De Mornay/Hill lo va a prendere all’aeroporto. Nel parcheggio, Stanley e Vivian son aggrediti da uno sgherro e dai suoi scagnozzi. Hill/De Mornay finisce morta e Stanley al tappeto, anzi, sull’asfalto, picchiato a sangue ma, dopo poche ore, in commissariato, interrogato da Mel Gibson, no, dal detective Gibson e basta (Sam Trammell) è, sì, addolorato nell’anima violentata e tormentata a causa di quanto recentissimamente accadutogli, ma non più in viso deturpato. Non ha neanche, infatti, una ruga, no, nemmeno un graffio, sebbene la sua anima, ripeto, è oramai, dopo la tragedia appena occorsagli, per sempre segnata. Le ferite del viso, in questi film, rimarginano in un brevissimo lasso temporale, quelle del cuore invece mai. Non si possono guarire, non si cicatrizzeranno neppure credendo di nuovo in Cristo. Colui che, inutile dirlo, morì crocefisso dopo essere stato martoriato. Stanley, ex membro delle forze speciali, già sulla via dell’ateismo irredimibile, ora, dopo aver perso sua moglie, ha ancor più smarrito la fede. Nuziale? Eh eh. È accecato dalla rabbia e desidera vendicarsi degli uccisori spietati della sua ex consorte bionda, in passato bona ed ex di Tom Cruise. Soprattutto quando scopre che la polizia, delittuosamente e non poco omertosamente, li copre imperdonabilmente e che, dietro il barbarico omicidio di Vivian, si cela un gioco di criminosa macchinazione che fa capo allo sporco e porco governatore (Patrick St. Esprit). Il suo amico Dennis (Christopher Meloni), suo ex partner lavorativo, adesso barbiere dal rasoio tagliente, forse semplicemente dalla fedeltà indissolubile ed eterna, radente i cattivi più d’una appuntita lametta dell’incipit de La promessa dell’assassino, sa che forse la fortuna potrebbe abbandonare Stanley ma lui no. Sue testuali, pressappoco, parole. Che uomo!

Pasticciato, prevedibile dall’inizio alla fine, con cattivi, come si suol dire, dalle psicologie tagliate con l’accetta e poi puniti e trucidati con facilità incredibile, Io sono vendetta ci presenta un prefinale ridicolo ove Stanley/Travolta viene trivellato di colpi in maniera pazzesca ma rimane miracolosamente vivo perché è il “buono”. A differenza di quanto da noi visto in Scarface nella scena finale con Al Pacino. Ah, capisco, anzi (non) capiamo, Stanley/Travolta, oltre al giubbotto di pelle alla Thomas Jane di The Punisher, film in cui John interpretò il villain, è più immortale di Jon Bernthal/Frank Castle della versione Netflix/Marvel. Peccato che, in confronto al magnifico e insuperabile Jon, sia poco credibile come punitore con la pancia e in stato mentale, fra l’altro, rincoglionito da semi-pensionato casa e poi chiesa…

Il film, comunque, non fa schifo. Se si accettano i colpi di scena che tali naturalmente non sono, in quanto, come dettovi, il tutto è sempre telefonato, Io sono vendetta vi terrà col fiato sospeso, ah ah.

Insomma, in conclusione, Travolta recita col pilota automatico, oltre che con la parrucca forse del suo amico barbiere di fiducia, ah ah, i cattivi sono dei coglioni a cui far pelo contro pelo è semplicissimo, ma il film vale il prezzo del biglietto, no, forse del noleggio che non esiste più, ih ih, no, dell’acquisto del dvd? Macché. Io l’ho visto gratuitamente su YouTube in HD.

E ho detto tutto.

È del 2016…

di Stefano Falotico

DENZEL WASHINGTON torna a collaborare con Antoine Fuqua dopo Training Day & il franchise The Equalizer, per HANNIBAL

From Deadline:

Now that the SAG-AFTRA strike is ending, why not come out with elephant-sized ambition? Netflix has attached Denzel Washington to play the ancient Carthaginian general Hannibal in an untitled epic drama that will reteam him with Antoine Fuqua for Netflix. That reunites back star and director who first teamed on 2001’s Training Day — Washington won the Oscar for that turn — and they most recently made the third installment of the Equalizer franchise.

Now that the SAG-AFTRA strike is ending, why not come out with elephant-sized ambition? Netflix has attached Denzel Washington to play the ancient Carthaginian general Hannibal in an untitled epic drama that will reteam him with Antoine Fuqua for Netflix. That reunites back star and director who first teamed on 2001’s Training Day — Washington won the Oscar for that turn — and they most recently made the third installment of the Equalizer franchise.

John Logan, the three-time Oscar-nominated The Aviator and Hugo scribe who knows his way around a sword-and-scandal saga with Gladiator, is writing the script. Fuqua, Washington, Erik Olsen and Adam Goldworm will produce. Jeremy Lott and Frank Rodriguez Moll exec produce.

For Washington, the development brings back a project that he wanted to star in more than 20 years ago, but Fox wanted to make it at a time when Washington didn’t want to be away from his kids for an extended period. They now are making their own paths in Hollywood, so it seems a better time to get so ambitious.

Atop an elephant, Hannibal came over the Alps and attacked Rome from the North, at the time posing the greatest threat to the republic. Hannibal was a skilled military tactician who led the troops in what is now Tunisia, not far from Sicily. His military victories during the Second Punic War are legend, and the story of Hannibal is something Hollywood has been intrigued by for decades — Vin Diesel was attached to a rival pic — and few stars have the bankability to make the costly project worthwhile.

This version of the film will follow the pivotal battles Hannibal led against the Roman Republic during the Second Punic War (218-201 B.C.). The film falls under Fuqua’s production company, Hill District Media’s, first-look deal with Netflix.

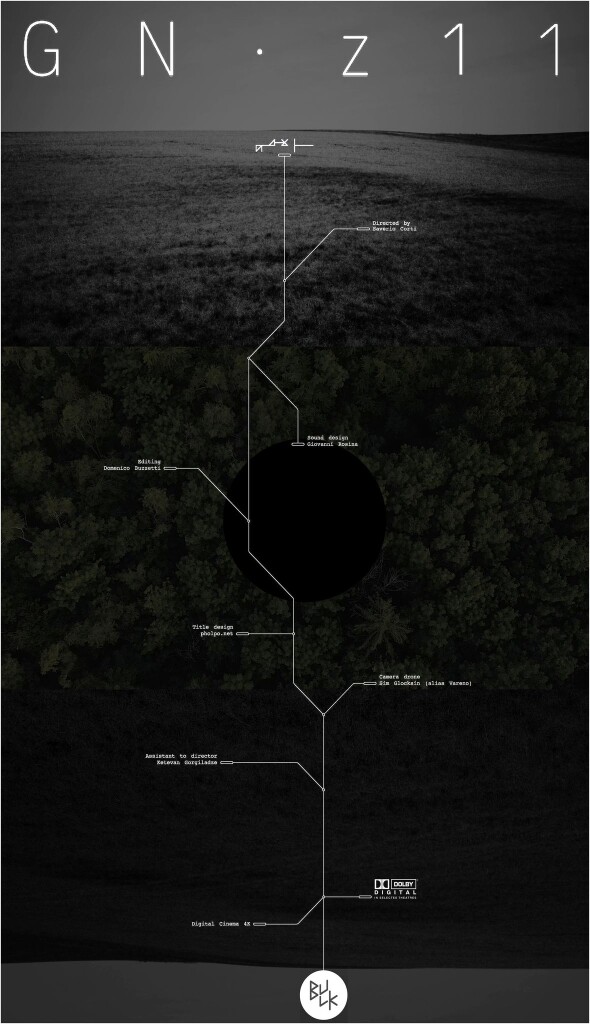

GN-z11, recensione

Stanley Kubrick, in una delle rare interviste concesse e dichiarazioni pubbliche, in merito al 2001: Odissea nello spazio, chiosò:

“Ognuno è libero di speculare a suo gusto sul significato filosofico ed allegorico della mia opera. Io ho cercato di rappresentare un’esperienza visiva che aggiri la comprensione per penetrare col suo contenuto emotivo direttamente nell’inconscio.”

L’atteggiamento e chiave di lettura filmica si addicono al mediometraggio avanguardistico o, meglio, di ricerca sperimentale, di Saverio Corti dal titolo, preso in prestito dal nome “associato” ad una galassia assai lontana, “GN-z11” (opera originalissima e linguisticamente “post-kubrickiana”). La sinossi, fornitaci dallo stesso autore, è di seguito riportata: “L’uomo, sin dai tempi antichi, si è posto l’interrogativo se esistano forme di vita extra-terrestre oppure intelligenze evolute nel cosmo e come potrebbero essere contattate. Il film, cambiando il punto di vista, si domanda come una intelligenza proveniente da un altro pianeta possa percepire, osservare o anche minacciare la presenza dell’uomo sulla terra. Il percorso visivo-sonoro logico-narrativo si sviluppa in cinque capitoli indipendenti: lo spettatore è chiamato a trovare le chiavi ed interpretare le immagini in movimento. La colonna sonora è composta da estratti del disco d’oro dei Voyager, rumore di radio sistemi, registrazioni di suoni dell’universo, celebre canzone anni ’50 alterata da interferenze e lontananza spaziale, suoni della natura inquietanti quanto l’alieno offre all’immaginario del cinema di fantascienza.”

Fin da subito, lo spettatore è immerso nell’atmosfera straniante di tal esperienza visiva ed ipnotica, ribaltante le aspettative ed intellettualmente stimolante. Si odono, frastagliate e accavallate, voci umane della NASA mentre come spettatori avvistiamo, lentamente, una navicella spaziale sorvolare il globo terrestre quasi fosse una superficie lunare (tale è il sentore prodotto dall’effetto ottico delle immagini in movimento in bianco e nero realizzate da una camera drone, in una sorta di sguardo in soggettiva), avvicinandosene pian piano, cinematograficamente a passo di danza. Nel procedere delle immagini al contempo immersive del regista poiché proiettate fantasiosamente nell’occhio extraterrestre, planiamo in ogni senso, sempre più, fra le viscere visuali di questo interstellare “journey” che, per certi versi, può assomigliare a un filmico racconto dello scrittore Samuel Butler. Fra volute e ricercate caleidoscopiche macchie di Rorschach, visi e segni alieni, invenzioni personalissime e trascendenti frames immaginifici/geometrici, cullati morbidamente fra le spirali sinuose d’un gioco sofisticato e assai elegante di luci, colori, “topografiche” riprese del nostro Pianeta Terra “visto artificialmente” da un’intelligenza non umana, giungiamo, contemplativamente e dolcemente appagati ad un finale filosofico, cit.: “L’universo guarda sé stesso nello specchio di altri universi. Le forme si riconoscono in differenti forme. Ogni atto del pensiero viaggia nel tempo, accorciando le distanze nello spazio”.

Credits & specifiche tecniche:

GN-z11 (°) A medium-length film.

Production and copyrights Saverio Corti & Giovanni Rosina I BULK 2021 © MMXXI all rights reserved

Length: 39 minutes Aspect ratio 2,39:1

B&W and color split screen’s film

Directed and cinematographed by

Saverio Corti

Editing

Domenico Buzzetti

Sound design

Giovanni Rosina

Graphics

Pholpo GbR (Berlin)

Camera drone

Sim Glocksin (alias Vareno)

Assistant to director

Ketevan Gorgiladze

Special thanks to:

Lucia Tiziana Lo Russo

Carlo de Gaetano

Printed Film Format: Digital Cinema 4K (4.096 x 1.714 pixel) 24 fps for the screen

Locations and shooting time: Bad Doberan, Steffenshagen, Bastorf, Baltic sea and fields. Mecklenburg-Vorpommern (DE). August, 2020.

di Stefano Falotico

WES ANDERSON e i suoi cortometraggi + La meravigliosa storia di Henry Sugar, recensione/i

La meravigliosa storia di Henry Sugar

Oggi, recensiamo il mediometraggio scritto e diretto da Wes Anderson (Asteroid City), distribuito su Netflix il 27 settembre scorso, intitolato La meravigliosa storia di Henry Sugar (The Wonderful Story of Henry Sugar), elaborato e sceneggiato a partire dall’omonimo racconto dello scrittore favolista Roald Dahl, appartenente alla raccolta Un gioco da ragazzi e altre storie. Alla pari del cortometraggio Il cigno che, a sua volta, appartiene a tale curiosa, forse irrisolta ma fascinosa tetralogia basata su Dahl, di matrice puramente andersoniana. Anderson, autore anche degli altri due short movies, Veleno & Il derattizzatore, questi ultimi invece tratti da Someone Like You.

La meravigliosa storia di Henry Sugar, a differenza delle altre tre opere appena succitate, essendo per l’appunto un medio, è dunque naturalmente più lungo e dura circa trentasette minuti, quindi all’incirca 20 min. in più rispetto agli opuses, ripetiamo, suddetti.

Trama:

Il narratore, il quale altri non è che Roald Dahl incarnato da Ralph Fiennes (Strange Days), ci racconta la storia tanto strabiliante quanto incredibile del giocatore d’azzardo Henry Sugar (Benedict Cumberbatch). Persona ricca e viziatissima che, attraverso un libro letto in biblioteca, viene a sapere a sua volta della straordinaria vicenda riguardante Imdad Khan (Ben Kingsley, Shutter Island). Quest’ultimo un uomo dotato d’un fantasmagorico potere paranormale, ovverosia la capacità sovrumana di poter vedere senza bisogno di utilizzare gli occhi. Cosicché, Sugar vuole acquisire e imparare tale gift per beneficiarne a suo vantaggio e potersi arricchire maggiormente. Alla fine, diverrà lui stesso, giocando di parole, un benefattore, elargendo gli ingenti guadagni accumulati in virtù del dono “ereditato”.

Anderson non smentisce, ovviamente, le sue doti cineastiche da metteur en scène inventivo e creativo pittoricamente, allestendoci una galleria d’immagini ipnotiche e visivamente caleidoscopiche (impeccabile fotografia di Robert Yeoman) e il cast è naturalmente egregio. Formato, oltre che dai dettivi Fiennes, Kinglsey e Cumberbatch, dagli ottimi Dev Patel, Richard Ayoade & Rupert Friend. Ovvero, ivi tutti gli interpreti degli altri citativi cortometraggi sono riuniti appassionatamente e molto ben affiatati.

Ancora una volta, però, al di là dell’impianto superbo e mirabolante dei giochi di luce e a prescindere dalla sfolgorante e magniloquente bellezza estetica, La meravigliosa storia di Henry Sugar, così come avvenuto coi tre cortometraggi suddetti, non emoziona e rimane, ahinoi, nuovamente un freddo e abbastanza insulso esercizio stilistico meramente manieristico.

Se al grande Charles Dickens, col suo celeberrimo Racconto di Natale, fu resa più e più volte giustizia con trasposizioni filmiche rilevanti, quali per esempio A Christmas Carol di Robert Zemeckis, il similare La meravigliosa storia di Henry Sugar invece, in tal caso, ribadiamo, non rende onore a Dahl e la colpa, sinceramente, è solamente di Anderson. Mirabile nell’essere magico a livello visionario ma totalmente incapace di trasfonderci cristallina e vera magia emozionale.

Veleno e Il cigno

Oggi recensiamo altri due cortometraggi, cadauno della pressoché identica durata di diciassette minuti circa, scritti e diretti da Wes Anderson e visionabili su Netflix a partire da fine settembre, ovvero Veleno (Poison) & Il cigno (The Swan). Due short movies pregiati e interessanti, opuses assai peculiari e decisamente fuori dal comune che, a prescindere da come la si possa pensare in merito, e noi a riguardo, a seguire, esplicheremo la nostra opinione, meritano la visione per via, giustappunto, della loro unicità particolarissima.

Alla pari della brevità dei due corti succitati, saremo estremamente sintetici a disaminarli velocemente. Tratti da due racconti omonimi di Roald Dahl, eccone le rispettive trame:

In Veleno, si narra e viene fantasiosamente, angosciosamente, in maniera filmica molto inventiva, visualizzata la storia di un uomo di nome Harry Pope (Benedict Cumberbatch, Il potere del cane), immobilizzato a letto e paralizzato soprattutto dalla paura, chissà se reale o inconscia (spetterà a voi scoprirlo), di essere attanagliato da un serpente assai velenoso. Cosicché, il suo amico inserviente Timber Woods (Dev Patel), per soccorrerlo, chiama urgentemente l’esperto dottore Ganderbai (Ben Kingsley). Come andrà a finire?

Ne Il cigno, invece, il narratore di nome Peter Watson (Rupert Friend) racconta l’accadutagli bislacca e al contempo tanto paurosa quanto eccezionale storia riguardante sé stesso da bambino (Asa Jennings). Di quando fu legato sulle rotaie ferroviarie da altri due infanti, Ernie e Raymond, i quali, dopo aver sterminato una miriade di uccelli in una riserva naturale durante una loro teppistica battuta di caccia, si presero gioco dell’incolume e spaurito Peter, praticandogli torture eguali al maltrattamento riservato ai volatili da loro sparati.

Sia in Veleno che ne Il cigno, Ralph Fiennes (Il derattizzatore) nei panni dello stesso Roald Dahl compare, potremmo dire, a mo’ di prosatore ed esterno osservatore oggettivo che chiosa le vicende esposteci.

Entrambi naturalmente eleganti alla maniera consueta di Anderson, a sua volta allineato allo stile favolistico di Dahl, Veleno & Il cigno risultano visivamente ineccepibili e pregni di trovate curiose ed efficaci. Gli attori si disimpegnano con navigata bravura e cesellano personaggi caratteristici che rimangono impressi.

Al di là dell’impianto fotografico, della sofisticatezza formale, ai limiti però del parossistico più insopportabile, riteniamo però che tale operazione di Anderson, cioè la propria e personale trasposizione di alcuni tales di Dahl, da Anderson stesso reinventati e adattati secondo la sua poetica tanto immediatamente riconoscibile quanto discutibile, sia sinceramente solamente fine a sé stessa e, alla fin fine, sterile. Queste “operette” sono, sì, godibili, parimenti indigeribili a causa della loro impostazione artefatta e terribilmente manierata. Specialmente Veleno, anziché suscitare pathos e brividi a fior di pelle, pur durando così poco, provoca soltanto noia interminabile e non genera alcuna emozione in noi spettatori. Ché rimaniamo estasiati e sbigottiti dinanzi dalla bellezza delle immagini ma allo stesso tempo increduli e rammaricati in quanto tanto fulgore “ottico” appare soltanto, ribadiamo, abbagliante ma vuoto e privo di spessore.

Il derattizzatore

Oggi sinteticamente recensiamo Il derattizzatore (The Rat Catcher), un bel cortometraggio, distribuito su Netflix in data 29 settembre dell’anno corrente, assai simpatico e sinceramente molto spassoso, al contempo sofisticato, firmato da Wes Anderson (I Tenenbaum), peraltro attualmente presente sui nostri grandi schermi con l’acclamato, seppur controverso, Asteroid City. Anderson che, per tale short movie della durata di diciassette minuti netti, inizialmente concepito come un lungometraggio vero e proprio, oltre a dirigerlo, adatta personalmente e dunque firma la sceneggiatura, come sua consuetudine, trasponendo personalmente un racconto, ai più a tutt’oggi misconosciuto, del celeberrimo scrittore favolista Roald Dahl. Tratto dalla raccolta di quest’ultimo, intitolata Someone Like You, Il derattizzatore è una delle quattro trasposizioni andersoniane e opuses di brevissimo minutaggio, facenti parti d’una propria autoriale tetralogia, che sono state realizzate per Netflix, composti, oltre dalla pellicola suddetta, da Il cigno, Veleno & La meravigliosa storia di Henry Sugar. Il derattizzatore, in ordine temporale e di realizzazione, rappresenta il terzo capitolo di questa quadrilogia.

Trama, ovviamente molto concisa:

L’uomo Ratto (alter ego immaginifico e immaginario dello stesso Roald Dahl), assomigliante nelle fattezze a un topo, incarnato da uno strepitoso Ralph Fiennes (Schindler’s List, Strange Days), coi lunghi capelli sfibrati e incolti, conciato in modo alquanto disgustoso alla pari, giustappunto, d’un roditore, viene incaricato da due uomini, rispettivamente Claud (Rupert Friend) e il relatore-narratore (Richard Ayoade), di compiere un’opera di derattizzazione.

Il gioco fotografico, curato dall’habitué di Anderson, il cinematographer Robert D. Yeoman, è al solito pittorico e cromaticamente inventivo in modo magnetico, le tre performance degli attori succitati, peraltro, gli unici presenti in scena, sono lodevoli e strepitosamente teatrali. Cosicché, nella sua secca brevità, gli elementi visivi e interpretativi, oltre che scenografici, concorrono in modo strabiliante a ipnotizzarci e incantarci.

Se non gradite i cortometraggi fuori dal comune che per di più sembrano paradossalmente un film per via della loro impostazione scenica e cura maniacale dei dettagli, se non comprendete l’utilità di certe operazioni di matrice “intellettual”, lasciate perdere immediatamente. Anche se, datasi la natura d’una lunghezza così rapida, un’occhiata potreste anche sinceramente dargliela.

Infine, annotazione nostra curiosa: dopo essere stato Spider per David Cronenberg, ivi, ecco il grande Fiennes immedesimarsi in un altro personaggio metaforicamente animal…

di Stefano Falotico

ASSASSINIO a VENEZIA, recensione

Finalmente vidi, anzi, ho malvisto (di buon occhio?), no, visionato e abbastanza apprezzato tal A Haunting in Venice. Nuovamente sganciato da vincoli editoriali che s’attengono a canonicità stilistiche standardizzate, alquanto onestamente da superare, francamente già surclassate e vetuste, a mo’ dell’inventivo e “pop” Kenneth Branagh, in passato troppo scespiriano in modo classico, or ammodernatosi e reinventatosi, ristrutturatosi bellamente a differenza di molte abitazioni fatiscenti delle Zattere di Venezia, partirò con un incipit da “rione” Giardini, ovverosia, spero, d’atmosfera prelibata e demodé, nel senso non vecchio, bensì gustosamente naïf alla maniera, a sua volta, della fotografia ricercata e magnifica di quest’opus, secondo me, rinomato, sebbene assai imperfetto e irrisolto. Dopo il dittico degli assassini(i)… Muder on the Orient-Express & Death on the Nile, Branagh riprende i panni, da lui per l’appunto resuscitati in vesti moderne e personalissime, dell’Hercule Poirot tratto dalla penna dell’immortale, sebbene oramai da tempo immemorabile defunta e compianta, Agatha Christie. Adattandosi nel suo investigatore privato, anzi, essendo lui immutabilmente egocentrico, nuovamente incarnandosene, adattando Hallowe’en Party (non è un refuso, l’esatto titolo è proprio scritto così, cari illetterati, ih ih), da noi “tradotto” in Poirot e la strage degli innocenti. Che io invece, parodiandolo alla Mel Brooks italico, avrei ribattezzato Pierrot e la strage dei poveretti. Invero, ad adattare tale romanzo appena citatovi, vi pensò Michael Green, parimenti a quel che avvenne per le altre branaghiane trasposizioni cinematografiche di natura christiana. Oh, Jesus Christ! Mio dio, che scrivo? Che schifo!

In tale film, ambientato nell’anno 1947, dopo la nefanda Seconda Guerra Mondiale terribilmente omicida e micidiale, Poirot non crede più a nulla, tantomeno, giustappunto, a Gesù Cristo e ai ciarlatani che, spacciandosi per sensitivi dotati di poteri paranormali, da finti medium figli di puttana, non solo buggerano gli uomini medi senza qualità particolari, bensì anche quelli, ovviamente, non tanto psicologicamente normali ché, essendo minus habentes, da credenti, no, da creduloni dementi, abboccano a chi, ripeto, dice loro di avere e possedere psichici doni. Madonna! Toc toc, se c’è uno psichiatra nei paraggi, batta un colpo! Io darei più d’una botta a Kelly Reilly, ivi in carne, no, incarnante Rowena Drake. Lascerei invece perdere Tina Fey, affascinante ma bruttina indubbiamente (su di lei però ritornerò alla fine, in fondo, è carina e simpatica, una bellezza peraltro atipica, detta fra noi schiettamente, una bella topina), soprattutto Camille Cottin. Il cui naso è più lungo di quello che sarebbe il mio membro, fra le (sue) gambe di Tina, no, dinanzi alla Reilly ignuda. Uomini pinocchieschi, diciamocela! Camille ha una “canappia”, così come dicono a Bologna, da strega, subito da accorciare tostamente con un’operazione chirurgica finissima o che forse non andrà a buona figa, no, buon fine. Alla pari della figlia della mia vicina di casa, di nome Cristina, la quale, non soddisfatta del suo naso oblungo e storto, negli anni novanta si recò da un chirurgo plasticò che, in effetti, le migliorò il naso ma tutto il resto no, oh oh, ah ah. Ancora adesso, Cristina sembra non poco il personaggio qui interpretato dalla Cottin, cioè Olga Seminoff. Una che non poco, a sua volta, assomiglia a Buffalo Bill de Il silenzio degli innocenti. E ho detto tutto. Se Glenn Close, altra donna dal naso lunghissimo, è vero, non sono Pinocchio, neppure finocchio, fu Crudelia De Mon, molta gente, a tutt’oggi, passa l’honeymoon, la luna di miele, a Venezia. Non incontrerà, semmai, il cannibale Hannibal Lecter/Anthony Hopkins ma forse incrocerà la coppia antropofaga, formata da Chris Walken ed Helen Mirren, di Cortesie per gli ospiti. In tale pellicola, abbiamo anche Emma Laird as Desdemona! Soprattutto Riccardo Scamarcio perfettamente impeccabile nel ruolo che gli riesce meglio, quello di Vitale Portfoglio? No, di sé stesso, dunque un uomo col grosso portafogli che, anziché far l’attore, dovrebbe stare sui viali. Riccardo ha ancora un bel visino da Portfolio! Qua, cari baccalà, è un ex commissario precocemente pensionato con molti rimpianti e dall’anima sciupata. Inoltre, Scamarcio appare un po’ ingrassato. Tutto sommato, però, in mezzo a un parterre internazionale di prestigio e alto abbastanza, lui di statura, no, di rilievo, non è malvagio, se la cava ma è lui il cattivo bastardo?

Io, invece, credo in dio? No, sono ateo ma credo che Riccardo non sarà mai, in campo attoriale, un dio. Forse, in quello sessuale, lo fu ed è. Lo seppe bene Valeria Golino che ebbe con Riccardo un rapporto più incestuoso dei porno di Naughty America aventi per protagoniste imbattibili, specialmente molto sbattute, le milfs che vanno coi teens neanche troppo dotati, cazzo!

A parte gli schizzi, no, gli scherzi, facciamo chiarezza. Se Branagh compì e sta compiendo un’agiografia, più che della Christie, di sé stesso “infallibile”, in quanto, attraverso il character di Poirot si diede, dà e in futuro ancor si darà, figurativamente e trasfigurandosene, la patente di genio tout–court, per gli amanti della penna stilografica, no, della geografia, no, delle topone come la Reilly, no, della topografia, per meglio dire di Google Maps, no, delle gran fighe, no, delle mappe topografiche, Venezia è divisa in sei quartieri, denominati più propriamente sestieri. Che sono rispettivamente Cannaregio, Santa Croce, San Polo, Dorsoduro, Castello e San Marco. Nel caso foste forestieri come Rupert Everett & Natasha Richardson del succitato The Comfort of Strangers e non sapete quindi orientarvi malgrado il GPS, attenzione alle labirintiche calli, ai cannibali e soprattutto a non camminare troppo. Infatti, essendovi poi persi da paesani, no, spaesati, potreste finalmente arrivare in albergo, sviluppando però nel frattempo, nella zona plantare, più d’un callo e molti funghi. Comunque sia, buon alloggio e, semmai, buona scopata da… porcini surriscaldati nelle zone erogene.

Qui qualcuno o qualcuna l’ha fatta sporca. Forse è proprio la porca Rowena/Reilly che ammazzò sua figlia, alias Alicia Drake/Rowan Robinson, avvelenandola e poi gettandone il cadavere in mare, spacciando la sua morte per suicidio? È lei che architettò gli altri omicidi che in laguna, anzi, per l’esattezza, in tale casa maledetta degli orrori, son avvenuti tragicamente e soprattutto premeditatamente? Sì, è lei! Ah ah, inaspettato colpo di scena, no, stronzo spoiler più haunted d’una casa stregata da seduta spiritica finta ma evocante i fantasmi, specialmente interiori, all’apparenza obliati e dalla coscienza occultati. Poirot non è esperto d’occultismo ma è uomo che, mediante il metodo “scientifico”, in forma estremamente oculata e in virtù del suo raziocinio da luminare, no, da illuminista ante litteram, non si lascia accecare dai lampadari, no, da tale gente strampalata e allampanata, no, da un pessimo e maiale oculista, infatti non porta gli occhiali. No, che dico! Dio mi maledica!

Riadottando un certo, dapprima perduto, bon ton, financo colloquiale tono, ebbene… questa è la trama espostaci da Branagh secondo Wikipedia:

https://it.wikipedia.org/wiki/Assassinio_a_Venezia

Detto ciò, anzi, se avete lettone la vicenda, lungamente dettaci da Wikipedia, fin troppo particolareggiata, diciamo, anzi, dico che il dott. Ferrier, di nome Leslie, è Jamie Dornan, mentre il figlio Leopold, bambino prodigio che legge Edgar Allan Poe e considera sciocco Charles Dickens, è il bravissimo e stupefacente Jude Hill.

La Fey interpreta Ariadne Oliver, un personaggio creato dalla stessa Christie in funzione “auto-bibliografica”. Non solo biografica.

Splendida fotografia di Haris Zambarloukos. Finale malinconico ma poetico. Mentre questa fu, è una review alla Falotico. Il commissario Falò!

di Stefano Falotico, ripeto!

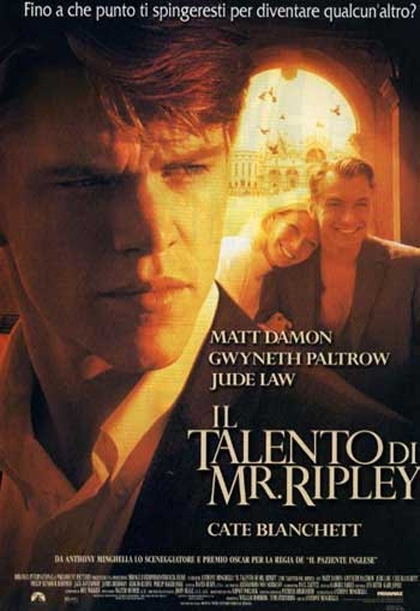

IL TALENTO di MR. RIPLEY, recensione

Il film non è bello come Jude Law e come disse e dice la Critica americana? Non è nemmeno brutto come la coppia Rosario-Beppe Fiorello. Sì, sono due cessi, sopravvalutati. Non male, comunque, la locandina italiana con la scritta qualcun’altro. Un apostrofo da gran figa, no, “correttissima” grafia! Ah ah.

Ebbene, perdonatemi per quest’intestazione dal tono confidenziale, quindi reputata mancante di “bon ton” a livello prettamente recensorio in quanto non è uso, secondo il “galateo” della cosiddetta intellighenzia di matrice elegante e canonicamente standard (altro gioco di parole), peraltro opinabile e faceta, appellarsi fin dapprincipio al lettore in tali termini troppo amicali e, per l’appunto, non consoni a una classicità stilistica, diciamo, consueta. Specificatovi ciò, essendovi preciso, no, mi correggo, precisando al contempo che sarò ivi nuovamente scevro da canoni editoriali, ripeto in un certo qual senso ricollegandomi a quanto poc’anzi dettovi, libero di svolazzare in forma pindarica, con una personalissima esegesi satirica, sganciata da ogni regola non esegetica, bensì estetico-etica, metaforicamente intendendoci, all’interno di quest’opus del compianto Anthony Minghella, dopo tanti miei panegirici forse superflui, financo ingenui, entr(iam)o nel vivo della f… ga, no, filmografia, no, questione, no, della mia recensione particolare e nei confronti di me stesso emblematica, forse sintomatica del mio vero essere non snaturato dalla canonicità per me irrilevante.

The Talented Mr. Ripley, da noi divenuto Il talento di Mr. Ripley, tratto dall’omonimo romanzo della giallista Patricia Highsmith, dallo stesso Minghella adattato, perciò sceneggiato oltre che naturalmente diretto, parte con un incipit nel quale assistiamo a James Rebhorn, preside della scuola di Scent of a Woman, dar, no, è brutto dirlo e scriverlo, fornire direttive al giovane occhialuto Tom Ripley, un Matt Damon in versione antitetica rispetto a Will Hunting ma (fac)simile, meta-cinematograficamente, al perverso John Malkovich del susseguente Il gioco di Ripley by Liliana Cavani. E in merito a quest’ultima pellicola poi accennerò in modo falotico…

Stando alla concisa ma a suo modo esaustiva sinossi riportataci da IMDb: Negli anni 50 il giovane amorale Tom Ripley viene mandato da New York in Italia affinché ritrovi e riporti a casa il ricco e viziato milionario Dickie Greenleaf; ma le cose andranno diversamente dal previsto.

Ecco, se Wim Wenders girò L’amico americano e la Cavani il film appena suddetto, Minghella filmò, per l’appunto, il seguente da noi disaminato seguentemente. Riuscite a seguirmi? Ok.

L’amico americano è il titolo italiano del libro della Highsmith che in originale si chiama Ripley’s Game, quest’ultimo è il titolo internazionale della pellicola cavaniana. Ammesso che qualcuno, al di fuori dell’Italia, non me ne voglia la Cavani, avesse o abbia mai visto tal bischerata, ahinoi, passata al Festival di Venezia alla pari dell’impresentabile, recentissimo L’ordine del tempo. Che, in ordine temporale, è venuto dopo. Che ve lo ridico a fare? Nel 1960, invece, The Talented Mr. Ripley ebbe già una trasposizione filmica per mano registica di René Clément, ovverosia Delitto in pieno sole (Purple Noon). Ho scritto, fra parentesi, Purple Noon, da non confondere con Purple Rain di Prince. Il protagonista ne fu Alain Delon dei tempi d’oro, all’epoca pressoché identico, quasi spiccicato al Jude Law del film di Minghella. Insomma, detta onestamente, Alain era ed è, malgrado la sua voglia di vendetta, no, assai veneranda età e il suo desiderio atavico di farla finita tramite l’eutanasia, decisamente più fascinoso del belloccio, spesso bamboccio, a mio avviso, Law. Minchia! No, Minghella deve però aver pensato, visionando certamente il film succitato, di affidare alla copia ante litteram e moderna di Delon, cioè ovviamente, ribadisco, Law, la parte ingrata ma fisicamente assai piacente dell’antagonista figo ma al contempo, paradossalmente, sfigato poiché trucidato, per modo di dire, Greenleaf. Qui si chiama Dickie, nel film di Clément, Philippe. Mentre nella novella originaria della Highsmith? Spetta a voi, stavolta, saperlo e, se non lo sapete, compitene le dovute ricerche, eh eh.

Delitto in pieno sole, nel suo francese titolo originale, s’intitola(va) Plein soleil. Greenleaf però è anche l’identità acquisita e il nome nuovo auto-affibbiato da Ripley dopo la sua uccisione nei riguardi di Greenleaf stesso.

Ah, scusate per lo spoiler. Vi ho ucciso, così facendo e dicendovelo, l’ospite inatteso, la sorpresa in attesa o sol (in)attesa?

Inoltre, altro breve appunto forse improprio, molto probabilmente tipico del Falotico, ovvero il sottoscritto, ridondante e ripetitivamente evidenzio marcatamente, me stesso in persona, se Rebhorn qui interpreta, anche se per pochissimi minuti, cioè quelli iniziali, la parte del padre di Greenleaf di nome Herbert, in Scent of a Woman, nei panni del sig. Trask, dovette risolvere il contenzioso avvenuto fra i personaggi rispettivamente incarnati da Philip Seymour Hoffman & Chris O’Donnell. Invero, a risolverlo e a dimidiarlo, anzi, ad annientarlo e a ridicolizzarlo in quanto fu all’origine inopportuno e sciocco crearlo e originarlo, fu il tenente colonnello Frank Slade/Al Pacino e non Vittorio Gassman de Il buio e il miele, eh eh.

O’Donnell della pellicola sopra menzionatavi di Martin Brest, invece e a sua volta, assomiglia a Matt Damon di questa del Minghella. Perlomeno, Damon n’è la sua versione incattivita e prosecuzione ideale in senso negativamente evolutivo? Per di più, uno dei migliori amici di O’Donnell, no, di Jude Law/Greenleaf, vale a dire Freddie Miles, è nientepopodimeno che lo stesso Philip Seymour Hoffman. Sia Rebhorn che Hoffman sono deceduti qualche anno or sono. Forse nello stesso anno? Controllate. Per dovere di cronaca nera, no, soltanto funebre e mortuaria, osé per niente, oso dire persino mortifera, Anthony Minghella morì nel 2008. Prima de Il talento di Mr. Ripley, vinse l’Oscar (immeritato?) per Il paziente inglese e lavorò altre due volte con Law per Ritorno a Cold Mountain & Complicità e sospetti.

Ecco che in tale versione minghelliana dell’opera dettavi della Highsmith, abbiamo perfino l’imbarazzante Rosario Fiorello, il quale assieme a Damon e Law, canta, memore del Karaoke da lui condotto con Katia Noventa che metteva a novanta nei nineties, la cover sui generis d’una celeberrima, insopportabile song, sì, canzone, poveri cazzoni, di Renato Carosone, Tu vuò fa l’americano! Rosario, insieme a suo fratello, Beppe Fiorello, alias Fiorellino, qua si dispera per la death allucinante e agghiacciante della suicida(tasi) Stefania Rocca nel ruolo di Silvana. La Rocca che s’ammazza perché il futuro morto ammazzato, Law/Greenleaf, la scopò ma amò ed ama anche trombare tutte le altre donne carine del suo pisello, no, paesello e preferisce, su tutte in ogni senso, anche sensuale, specialmente sessuale, le scopate con Marge Sherwood/Gwyneth Paltrow. Stefania Rocca compare per pochi infinitesimali istanti e, as Silvana, arrivò forse a letto con Greenleaf/Law, parimenti, arriverà poi esistenzialmente alla frutta, dopo aver leccato la banana di Law e aver svolto il lavoro di fruttivendola forse anche delle sue belle pesche mostrate senza vergogna in Viol@. Non c’è Asia Argento di Viola bacia tutti ma Law non solo bacia ivi quasi tutte, bensì ancor adesso fa impazzire tutte le donne che non scoperanno mai con lui, ah ah, perché son delle povere disgraziate poco belle che non trovano un lavoro nemmeno al mercato rionale o in quello ortofrutticolo d’una immaginaria Mongibello. Amalgamation, sì, inventiva amalgama d’una città geograficamente inesistente, nel film reale, no, finta eccome poiché ricreata, in ogni seno turgido della Rocca, no, in tutti i sensi, in quel d’Ischia e Procida. Ah, dimenticavo. La Rocca interpretò il film In principio erano le mutande e, dopo aver baciato Law, nella finzione, non so se nella vita reale, fra un ciak e l’altro, abbia assaggiato il suo cetriolo ma di sicuro sul set si bagnò più di com’è bagnata, in quanto affogatasi, nella scena della sua morte rivelata. Comunque, in Mezzanotte nel giardino del pene, no, del bene e del male di Clint Eastwood, Law fu uno degli amanti, bugiardi o meno, quasi minorenni del sex scandal riguardante Kevin Spacey? Ah ah.

Jude non è mai stato omosessuale, Spacey, sì, Jude Law ha sette figli. Ne manca ancora una alla cappella del suo “falso” papa pappone di The Young e The New poppe, no, Pope, no, uno (pere, no, però potrà essere anche una nel ca… o di fi… a ) all’appello per raggiungere Eastwood che di figli/e ne ha otto. Caro Jude, ne devi mangiare… ancora… sol una di mignotta/e, no, di pagnotte… Sia Eastwood che Law ne hanno… di soldi per mantenere, portare tutto il p… e in famiglia. Sono dei bravi crist(ian)i?

Comunque, hanno sempre tradito le mogli. Chissà, forse un giorno, spunteranno altri figli “illegittimi” come quello di Esther Aubry/Ludivine Sagnier della serie sopra eccitata (se messa sotto, no?), no, su citata di Paolo Sorrentino.

Non perdiamoci però in troi(at)e, cari figli di puttana e andiamo avanti con questa review (in)degna di calda notte, no, di nota. Appurato che Law sia sempre stato un grande scopatore alla pari del conclamato puttaniere Alain Delon (la sua famosa ex, Romy Schneider, morì di crepacuore? Ah no, pardon, eh eh), acclarato che la Paltrow adesso, dopo averglielo forse nascostamente tirato fra un Brad Pitt e un Chris Martin della min… ia, con l’intermezzo non dichiarato ma assai probabile d’un Harvey Weinstein che la raccomandò, a letto suo specialmente, per vincere l’Oscar di Shakespeare in Love, s’è dal Cinema ritirata e vende, online, prodotti da “monologhi della vagina”, torniamo alla disamina di questo film che è una mezza stronza, no, stronzata quasi intera. Sebbene, stando con chi, no, stando alle valutazioni della Critica d’oltreoceano ed estere, a tutt’oggi abbastanza alte, al di fuori del nostro Belpaese, soprattutto negli States, giustappunto, è ritenuto bono… Detta fra noi, se io fossi una donna, Law non mi piacerebbe. Infatti, non sono una donna. Fottetevi! Facciamo or i seri e non cazzeggiamo. Francamente, il film non è male ed è sicuramente meglio di Paolo Mereghetti che, nel suo Dizionario dei Film, gli appioppò due misere e risicate stellette, rosicando come al solito non poco. Definendo mancante di suspense gli omicidi e sostenendo, a gran torto, che la ricostruzione storica è approssimativa e ripiena di “licenze”, come i libri Adelphi, incongrue rispetto all’anno in cui si svolge qui la vicenda, il ‘57. Perché Paolo si concentra sempre su dettagli risibili e poco considerevoli, soprattutto se riguardanti cineasti che a lui non garbano? Anche i film di Kubrick e di Scorsese sono stracolmi di errori storici, se è per questo…

Cosicché, fra un altro attore adesso morto, Ivano Marescotti come colonnello Verrecchia, un’apparizione di Cesare Cremonini, fra un Renato Scarpa, sarto per tre min. scarsi, un sorprendente Sergio Rubini/ispettore Giovanni Roverini che viene indagato, no, rimproverato da Ripley/Greenleaf/Damon per il suo mediocre inglese quando invero lo parla molto bene e non viene affatto doppiato, una parte centrale alquanto improponibile in quanto inverosimile nei suoi snodi narrativi surreali e grotteschi, una magnifica, come sempre, Cate Blanchett giovanissima e commovente non solo per bravura eccelsa, un Jude Law che fa il piacione, anche lui come sua abitudine, a mo’ di Alain Delon de La piscina, no, Leo DiCaprio sbruffone, altresì marpione, di Titanic e non di The Aviator ove Jude fu Errol Flynn, una Paltrow bella e, a parte tutto, eccellente, sebbene relegata a un character troppo melenso e melodrammatico, esageratamente piagnucoloso, un Seymour Hoffman manieristico e gigionesco oltre il legale accettabile, dunque da recita parrocchiale, no, recitativa denuncia penale, l’ottima ma un po’ da cartolina fotografia di John Seale, questa produzione statunitense praticamente girata quasi interamente in Italia e, nel secondo segmento a Roma, finanziata dalla Paramount e prodotta da Sydney Pollack, non è malvagia come Ripley e perciò non da uccidere in mare aperto come Greenleaf, no, gettare via. Diciamo che, in molti punti, affoga come il personaggio della Rocca e galleggia a stento, ciononostante si salva e lascia vedere piacevolmente. A dispetto della sua prolissità sovente insostenibile e qua e là soporifera. Minghella era sofisticato, diciamocela! Giuseppe Fiorello è il fidanzato della Rocca. Mah. Non era Greenleaf/Law? Ah, no, Law è fidanzato con Sherwood/Paltrow ma tromba Silvana/Rocca Stefania alla faccia del cornuto e poi distrutto Fiorellino. James Rebhorn compar(v)e nel cast di Ti presento i miei con Blythe Danner, la madre di Teri Polo, no, Gwyneth Paltrow nella vita vera. Com’è risaputo e da me sopra ampiamente esplicato, Jude Law ha avuto molti flirt e innumerevoli donne fra cui Sienna Miller, Lindsay Lohan, Nicole Kidman, Scarlett Johansson, Cameron Diaz e Natalie Portman. Su queste quart’ultime relazioni, nulla è mai stato però ufficializzato. Secondo il mio “modesto” parere, la sua donna più bella rimane, a distanza di an(n)i, in ordine cronologico non alla Cavani, ma di sue chiavate, Sadie Frost. Affermo ciò personalmente e nudamente. Che io mi ricordi, non mi son mai masturbato sulla Kidman, sulla Johansson, sulla Diaz e sulla Portman. Sulla Frost, invece, di Flypaper, sì. Questa recensione forse non vale una sega ma sa il fallo, no, Falò suo.

In conclusione: finale a Venezia, ricompare Rebhorn, eh eh, e accade qualcosa di molto inquietante.

di Stefano Falotico