Bohemian Rhapsody, il trailer del biopic sui Queen con Rami Malek nei panni di Freddie Mercury

Bohemian Rhapsody is a foot-stomping celebration of Queen, their music and their extraordinary lead singer Freddie Mercury, who defied stereotypes and shattered convention to become one of the most beloved entertainers on the planet. The film traces the meteoric rise of the band through their iconic songs and revolutionary sound, their near-implosion as Mercury’s lifestyle spirals out of control, and their triumphant reunion on the eve of Live Aid, where Mercury, facing a life-threatening illness, leads the band in one of the greatest performances in the history of rock music. In the process, cementing the legacy of a band that were always more like a family, and who continue to inspire outsiders, dreamers and music lovers to this day. In Theaters November 2, 2018 Cast: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aiden Gillen, Tom Hollander, and Mike Myers

Le idiozie su John Carpenter

Quando uno è un gigante del Cinema, e non solo di quello, ecco che fioccano le idiozie, le scempiaggini sul suo conto e, anche quando lo si magnifica, glorifica ed esalta, spuntano classificazioni generiche da Wikipedia… quanto mi fanno incazzare!

I suoi film sono caratterizzati da fotografia e illuminazione minimalisti, una macchina da presa non eccessivamente mobile, senza dimenticarsi però di ottimi piani sequenza…

I suoi film glorificano spesso degli anti-eroi, personaggi di estrazione proletaria in aperto contrasto con le istituzioni, e i suoi soggetti hanno spesso tematiche che riflettono una forte critica sulla società capitalistica americana: esempi di questo sono in particolare Essi vivono, 1997: Fuga da New York e Fuga da Los Angeles. Un’altra costante del suo cinema è l’analisi del rapporto fra il bene e male e una inquietante messa in discussione della realtà che viviamo e dei valori della società moderna.

Quello che spesso mi turba quando leggo monografie, disamine, recensioni o esegesi su immensi autori, ma anche su quelli piccoli, è il pressapochismo di certe asserzioni.

Ora, sfatiamo un luogo comune. Ken Loach fa Cinema “proletario”, John Carpenter no. A eccezione di Essi vivono, ove il protagonista è un operaio, io non vedo molti proletari nei suoi film. E il famigerato Jena Plissken è un outlaw, un wanted, un ricercato criminale, uno dunque senza categoria lavorativa. È un archetipo che incarna paradossalmente il bene in un mondo di falsi padroni, in un mondo irreggimentato e militaristicamente orrendo, catastrofico e apocalittico. Jack Burton di Grosso guaio a Chinatown è un camionista, sì, ma il film è fumettistico, sanamente pop, ed è un film assolutamente non “politico”, non vuole veicolare nessun messaggio istruttivo, pedagogico, demagogico o contestatore, sovversivo o nichilista. È un geniale pot–pourri fra Cinema avventuroso per ragazzi (anche se è talmente universale che lo puoi vedere a otto anni e rimanerne incantato, da adolescente e restarne perturbato, da ottantenne e venir imprigionato dalla sua strabiliante follia poetica e immaginifica, e in questo consiste la sua forza ammaliatrice, un capolavoro che non invecchia mai) ed essere un concentrato di arti marziali e stregonerie, perfino visive. Un film dai dialoghi secchi ma memorabili. Il seme della follia è un film proletario, secondo voi? Il protagonista è un investigatore privato esperto di assicurazioni. Quindi, nel caso di Carpenter non parliamo di categorie “sociali”. Quando uno, ad esempio, come faccio io, scrive un romanzo o “dà voce” una storia, ha bisogno di definire i personaggi per mettere il lettore a proprio agio sin dalla prima riga. E la caratterizzazione dei personaggi è funzionale alla vicenda narrata. Tutto qui. Odio le semiotiche.

Carpenter fa esattamente questo. Delinea i tratti topici, peculiari dei suoi characters per dare corpo poi alla trama, per creare sinergie dinamiche con la struttura diegetica. Quindi… è naturale che facendo Cinema “di genere” talvolta i suoi personaggi principali, più che proletari, siano gente comune. Se gira Vampires, certamente il cacciatore di vampiri non può e non poteva essere George Bush. Voi che dite? Avete capito il mio discorso? Dunque, non strumentalizzate il Cinema, così come la Letteratura, in funzione solipsistica. Che ne so… affermate che Carpenter è il vostro regista preferito perché lavorate in fabbrica e le sue “istanze” sostenete che vi rispecchino. Molta gente fa così. Ah sì, a me piace Woody Allen, mi ritrovo nelle sue malinconie borghesi, sai, ho sempre sognato di vivere a Manhattan, infatti La ruota delle meraviglie mi è parso squallidino, però non capisco Kusturica perché il suo Cinema “di zingari” mi sembra sciagurato e deprimente. Ma fatela finita.

Altra idiozia da sfatare è quella secondo cui Carpenter non gira più film da anni perché è cambiato il sistema produttivo di Hollywood e nessuno lo finanzia. Altra balla colossale.

Secondo me, invece, nell’eterogeneità del Cinema moderno, nel proliferare di Netflix, avrebbe molto spazio. Se non gira film è perché è stanco, e sa che girare un film non è un gioco da ragazzi. Ci vogliono due coglioni di ferro.

di Stefano Falotico

Racconti di Cinema – Lincoln Lawyer con Matthew McConaughey

Ebbene, oggi voglio recensire Lincoln Lawyer, seconda opera registica, dopo il pressoché ignoto The Take, datata 2011, e film uscito da noi soltanto in home video, per la 01 Distribution.

Brad Furman… un regista del quale certamente sentiremo parlare quest’autunno poiché proprio in queste ore è stata data la notizia che il suo nuovo film, City of Lies, inizialmente intitolato LAbyrinth (no, non mi sono sbagliato a digitare, LA maiuscolo è l’acronimo, o per meglio dire la sigla, di Los Angeles, e quindi il titolo originario giocava con la parola labirinto della dedalica città degli angeli), con protagonista Johnny Depp, uscirà a Settembre.

Furman, zitto zitto, si fa notare con quest’opera, su sceneggiatura di John Romano, già autore per i fratelli Coen di Prima ti sposo, poi ti rovino, che attinge a piene mani dall’omonimo romanzo del celebrato e vendutissimo Michael Connelly. Romanzo che da noi è stato edito dalla Piemme col titolo Avvocato di difesa.

E dunque estrapoliamo la sinossi ufficiale del libro che ricalca, su per giù, con qualche inevitabile variazione, accorciamenti, aggiunte e mutuazioni, la trama di questo Lincoln Lawyer:

Mickey Haller ha passato tutta la sua vita professionale con il terrore di non riconoscere l’innocenza nel caso se la fosse trovata di fronte. Haller è un avvocato di Los Angeles che prepara i suoi casi dal sedile posteriore di una Lincoln a nolo, mentre si sposta da un tribunale all’altro per difendere piccoli criminali di ogni tipo. Truffatori, spacciatori, magnaccia, prostitute. Un intero repertorio di squattrinati che gli garantiscono solo la sopravvivenza. Quando un playboy di Beverly Hills, accusato di aver aggredito una donna rimorchiata in un bar, lo incarica della sua difesa, Haller ha l’impressione di toccare il cielo con un dito. Finalmente un cliente pieno di soldi, che potrà risolvere la sua situazione finanziaria. E in più l’uomo ha tutta l’aria di non aver commesso il fatto. Ma il giorno in cui Raul Levin, un investigatore privato che lavora a stretto contatto con lui, viene trovato ucciso, Haller scopre che la sua ossessione per l’innocenza l’ha condotto a scontrarsi con un abisso di malvagità. Un gorgo pericoloso, da cui potrà salvarsi soltanto ricorrendo a tutte le sue armi, in una ricerca mozzafiato della verità.

Sì, pressappoco così, con qualche modifica come detto. Mick Haller è un avvocato di successo senza scrupoli morali, arrogante, sarcastico e col sorriso a trentadue denti smaltatissimi di uno smagliante Matthew McConaughey. E la targa della sua Lincoln è altrettanto sarcastica, in linea col suo modus operandi beffeggiatore e canzonatorio, graffiante e velenosamente caustico, NTGUILTY, non colpevole.

Il suo compagno di giochi, l’investigatore privato omosessuale che lo affianca quando urgono, potremmo dire, indagini più approfondite e quando occorre venir a conoscenza d’informazioni segrete, non si chiama Raul Levin, bensì Frank, e ha il volto smunto e caratteristico del sempre ottimo e funzionale William H. Macy, mentre il suo cliente, il perfido doppiogiochista adescatore possiede la perversa faccia d’angelo di Ryan Phillippe. Per il resto il film è piuttosto fedele, seppur riveduto e corretto, rispetto alla novella di Connelly.

Ecco, Haller crederà di trovarsi di fronte al caso più semplice della sua carriera e anche dinanzi a quello per lui più redditizio. Ma sempre più, col passare del tempo e col dipanarsi arzigogolato dell’intreccio, invece prenderà coscienza che il suo cliente non gliel’ha raccontata affatto giusta, tutt’altro. Non solo comprenderà assai presto che è colpevole e marcio fino al midollo dell’aberrante misfatto per cui è imputato, un diabolico depravato viziato da far schifo, ma che è proprio lui il maniaco responsabile di un altro omicidio e stupro per il quale anni prima era stato imprigionato un suo ex assistito (Michael Peña), adesso per l’appunto ingiustamente finito tra le sbarre per colpa della sua superficialità avvocatesca, un povero innocente al quale, sì, permise che non avesse la pena di morte, perché riuscì furbescamente a commutargli la condanna capitale, persuadendolo ad ammettere la sua colpevolezza e costringendolo al patteggiamento, in quindici anni di reclusione, ma che è stato incarcerato dunque senza motivo. E che meriterebbe di essere liberato quanto prima.

Al che, Haller che sino ad allora non aveva mai avuto dubbi sulla sua moralità, anzi, della sua integrità etica se n’era sempre bellamente fottuto e lavato le mani, comincerà a essere pervaso e assalito da conflitti psicologi sempre più torturanti riguardo non solo la discutibile e corrotta, personale probità ma abrasivamente concernenti il valore intrinseco della sua stessa vita privata. Insomma, aveva sempre saputo di essere un figlio di puttana nelle aule di tribunale, un menefreghista bastardo e cinico, ma adesso crederà di essere un impareggiabile stronzo anche nei pochi affetti a lui più cari. E la sua anima scricchiolerà. Un uomo che non saprà più guardarsi allo specchio senza provar ribrezzo. E proprio dallo scaturirsi e propagarsi viscerale di questa sua enorme conflittualità interiore combatterà tenacemente stavolta, in maniera scaltra e silenziosa, per riuscire a incastrare l’imperdonabile farabutto incarnato dal suo glaciale e meschino cliente.

Cliente scomodissimo, che scoprirà essere per di più anche l’assassino del suo collega e amico.

Il tempo stringe, assolutamente lo difenderà costi quel che costi perché non può rinnegare l’etica sua professionale e processuale, altrimenti verrebbe espulso dall’albo, ma dovrà strategicamente agire di astuzia per trovare al contempo un escamotage che lo possa inchiodare, riuscendo ad assolverlo da un lato, accusandolo d’altro canto però per omicidio.

In mezzo a questa fitta trama d’imbrogli e sotterfugi, ci saranno anche gli alterchi e le scaramucce con l’ex moglie (Marisa Tomei) e una gang di motociclisti che deve tenersi buoni.

Insomma, sostanzialmente Mick Haller chi è? Un avvocato dissoluto oppure integerrimo, un vero difensore della giustizia, un padre e marito disonesto o misericordioso, un eroe della strada o un mezzo gangster che, dietro la patente della legalità e dell’impeccabile eleganza nel vestire, è sporco come e quanto la feccia che popola le prigioni statunitensi?

Su questa sua fascinosa, amorale ambiguità, su questa sfacciata doppia personalità, Furman costruisce questo suo film dalle cadenze thrilling, mantenendo soddisfacente la tensione per le circa dure ore di durata e infondendo discreto ritmo alla vicenda un po’ contorta, e in molti vi hanno visto delle speculari analogie con Doppio taglio (la pellicola di successo del 1985, apripista per questo genere di film procedural, con Glenn Glose e Jeff Bridges) e, come nel caso del forse sopravvalutato film di Richard Marquand, i colpi di scena, soprattutto nell’ultima mezz’ora sono troppi, eccessivi, telefonati, ripetuti uno dopo l’altro in una scansione diegetica affrettata e irrisolta, perfino banale. E forse lo stile di Furman in molte sequenze è decisamente convenzionale ed esteticamente ruffiano.

Ciò non toglie che il film si segua volentieri, anche se sappiamo già prevedibilmente come andrà a finire.

Mi chiedo però se da un materiale così vasto non si poteva sviluppare meglio l’ingarbugliata trama, che ne so, probabilmente anziché farci un film creare una serie televisiva sulla scia del magnifico The Night Of. L’intera storia non sarebbe stata compressa e condensata troppo ordinariamente a differenza di quel che qui avviene, e gli snodi narrativi sarebbero stati meglio espansi e approfonditi.

Peraltro, a tal proposito, mi riaggancio a una vecchia notizia secondo cui proprio Furman, tanto per chiarire che le sue registiche e stilistiche qualità per un prodotto di questo tipo erano già state adocchiate, doveva dirigere Private, per la Tribeca di De Niro, potenziale serie tratta da un altro lodato specialista dei legal thriller, James Patterson, ma di questo progetto non si è saputo più nulla.

Ritornando a Lincoln Lawyer, nel cast sono certamente da menzionare anche le facce di pietra di Frances Fisher e di Bob Gunton.

In fin dei conti, un film godibile, ma tutto già visto e tutto molto scontato.

di Stefano Falotico

La vera bellezza, almeno nello sguardo, non svanisce mai

Col passare del tempo mi sto accorgendo che la gente è cieca. Sì, svolge professioni nobili, s’impegna nella fottuta socialità, è prodiga nei confronti del prossimo, si dà anima e corpo alle cose in cui crede, ma non vede né la realtà né sa leggere le emozioni degli altri. O, peggio, quando cerca affannosamente di entrare in empatia col prossimo, tende a leggerlo e filtrarlo secondo la sua forma mentale. E spesso distorce tutto. Adattandolo alla sua visione, schiacciandola nella sua limitatezza estetica.

Al che, mi stupisce che Joaquin Phoenix sia un attore oggi molto amato, al di là della pazzia del suo sguardo, io non riesco a leggervi inquietudine vera, e come si suol dire non mi trasmette molto. È uno sguardo perennemente allucinato, febbricitante ma non empatico. E quello che trasfonde dallo schermo alle mie iridi dell’anima è sovente soltanto disagio, anche di fare l’attore. Come da lui stesso dichiarato nelle interviste, ogni volta che deve interpretare un ruolo non è mai sicuro di sé e ogni sua nuova prova attoriale lo mette in difficoltà. Ecco, questo imbarazzo passa eccome, lo si tocca col nervo ottico del nostro diaframmarlo. E le nostre cornee vengono assorbite dalla follia delle sue orbite oculari.

Per questo fatica a piacermi, nonostante debba ammettere che ce la metta davvero tutta, e forse il suo Joker sarà travolgente.

Ora, perché Monica Bellucci, ad esempio, è da trent’anni a questa parte considerata una delle donne più belle del mondo e, nonostante l’incalzare inesorabile di qualche ruga, credo nessun uomo rinuncerebbe a uno notte d’amore con lei? No, non è fisicamente più bella di tante altre. Ci son donne con un lato B decisamente più consistente e glorioso, donne con gambe più longilinee e affusolate, e Monica ha due polpacci che fanno invidia a quelli massicci di una matrona volgarotta. Il suo corpo è formoso ma esistono donne ben più procaci e persino armonicamente più equilibrate di grazie. Eppure se la vedi rimani ipnotizzato e incantato. Perché il suo sguardo trasuda sensualità, voglia capricciosa d’immergersi alla fonte del suo piacere e giovarne senza sosta, e induce alla perdizione più bramosa e ardente.

Sì, la sua bellezza, al di là delle simmetrie sue prominentemente corporee, è tutta lì, nello sguardo. Una giocondità di venustà incarnata nella sua Monna Lisa. Sì, una Monna Lisa più delicata e dunque conturbante.

Ci sono tantissimi attori bravi, bravissimi, eccezionali. Ma per molto tempo non son riuscito a spiegarmi perché attori davvero valenti non hanno mai sfondato. Al di là delle lor possibili ragioni personali, del fato avverso, delle circostanze sfortunate, c’è un altro motivo alla base del loro sostanziale anonimato, ed è sempre lo sguardo.

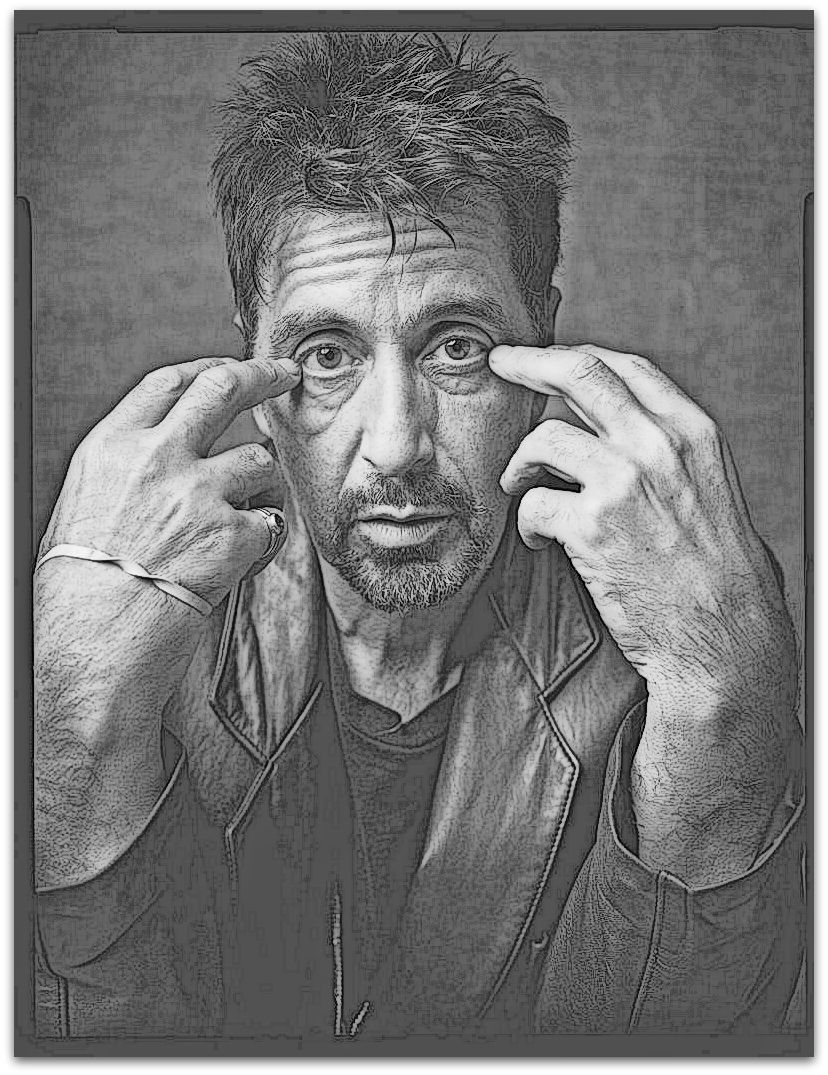

Al Pacino non è vero che è più bravo, che ne so, di un Paul Giamatti, risulta più bravo perché è decisamente mille volte più carismatico e la natura del suo carisma è incisa nella potenza del suo sguardo. Quello sguardo duro, magnetico, che ti squaglia dentro, che ti paralizza in adorazione, che esuberante ha mostrato nella parte di Michael Corleone, nella parte di Carlito, nella parte di Vincent Hanna. Ed è naturale che lo usassero per fare il cieco in Scent of a Woman. Con uno sguardo così incandescente, seduttivo e intenso, è logico che paradossalmente Pacino abbia interpretato una persona affetta da cecità. È talmente potente il suo sguardo, capace di sfumare così tante, molteplici espressioni, tanto da azzerarsi per troppo fuoco che gli brilla dentro. E questa sua immane interiorità esplode epidermica.

Ed è per questo che una persona ci sembra, a prima vista, meno affascinante di un’altra. Perché ha la cosiddetta faccia da pesce lesso, il tipico sguardo Valium da dormiglione o tontarello. E il suo sguardo non ci comunica quasi niente. Né sofferenza, né rabbia, né amore, né gioia, ci sembra vuoto e goffamente quella persona ci appare addirittura rincitrullita. Semmai è molto più intelligente della media e, che ne sai, a letto è un fenomeno. Ma l’impressione che dà… insomma.

Ecco allora che molti si disperano vanamente e imbastiscono sceneggiate tragicomiche. Domandandosi imperterritamente perché… scusa, io conosco la Divina Commedia a memoria ma le donne vanno con quello che a malapena sa leggere e scrivere.

Ecco spiegato l’arcano. Uno può essere anche Einstein ma non ha fascino se non dal suo sguardo non emana abbacinante forza ammaliatrice e un pizzico anche di malandrina perversità.

Certo, anche i soldi fanno la loro parte.

E perché un film di Stanley Kubrick è più bello di un film di Denis Villeneuve? Perché lo sguardo… di Kubrick è più poderoso, più a 360 gradi rispetto a quello piatto e da carciofone di Denis. Non è plastica bellezza intangibile, emozionalmente moscia. Ma furore!

Uomini fascinosi… siete tristi perché la vostra bellezza prima o poi sparirà? Espirerà? Perché state ingrassando e non siete più prestanti come una volta? Non abbattetevi, lo sguardo, a meno che non vi cavino gli occhi, rimarrà. E su quello ve la giocherete sempre con ascendenti più trascinanti…

di Stefano Falotico

Racconti di Cinema – Escape Plan con Stallone & Schwarzenegger

Ebbene, oggi voglio parlarvi di un film di qualche anno fa che tornerà presto di moda, visto il fatto che sono in dirittura d’arrivo due sequel già completati, pronti quanto prima a essere distribuiti.

Sto parlando di Escape Plan – Fuga dall’inferno, dell’anno 2013, per la regia di Mikael Håfström (1408, Il rito).

Film che ha avuto una gestazione contorta e duratura. Per anni, infatti a Hollywood si cercava di fare un film su un uomo, esperto d’ingegneria, che progetta una prigione di massima sicurezza da cui è impossibile fuggire, il quale viene incastrato, piazzato proprio nel bunker infernale da lui stesso ideato, e da cui dovrà cercare di evadere nonostante sappia che la sua creazione è praticamente perfetta e non permette possibili evasioni. Inizialmente, il film doveva essere interpretato da Bruce Willis e all’epoca Antoine Fuqua fu accostato alla regia. Poi, lo script subì parecchi rimaneggiamenti e la sceneggiatura fu sottoposta a svariati trattamenti e revisioni, sino a essere modificata da cima a fondo.

La parte quindi andò a Stallone, e la trama divenne questa: Ray Breslin è un uomo che svolge un lavoro decisamente anomalo e bizzarro. Viene pagato, ma non ci viene specificato se a cottimo o in maniera forfettaria, per stazionare in prigioni durissime, progettate per non permettere ai detenuti di scappare, se riuscirà ogni volta a escogitare il modo di evadervi per riferire poi ai mandatari della missione una sorta di recensione sull’efficienza dei penitenziari, riferendone loro i difetti strutturali, avendo trovato per l’appunto vie di fuga che si credevano impensabili e che ne hanno invece sorprendentemente dimostrato le finitudini organiche, le basilari limitatezze. Insomma, la loro incompiutezza. Cosicché alle suddette prigioni possano essere apportate migliorie atte a perfezionarle per renderle maggiormente inviolabili.

Un assunto assurdo, incarnato nel fisico ancora statuario, sebbene rugoso, leggermente avvizzito e un po’ deperito, persino incartapecorito di uno Stallone dai capelli nerissimi e foscamente tinti, dalle occhiaie vistose ma dalle movenze ancora feline ed energiche. Quale pazzo svolgerebbe d’altronde un lavoro simile?

Sì, a prescindere dalla bislacca tesi astrusa che sta alla base di questa pellicola, il nostro Sly è abbastanza credibile in questo ruolo, nonostante l’età. Come si dice, possiede ancora appieno il physique du rôle.

Al che, consuetamente, il nostro Breslin/Stallone accetta un altro incarico. Deve svolgere al solito il suo lavoro sporco in una prigione ipertecnologica e avveniristica, chiamata La Tomba. E quindi, sempre come da programma, fuggirvi e recensirla…

Peccato che stavolta venga imprigionato davvero e perfidamente ingannato. Adesso è stato catapultato, sì, nella Tomba, ma da carcerato ergastolano. Angariato da un sadico direttore che ha le smunte fattezze di un Jim Caviezel che, dopo il suo Cristo di Mel Gibson, qui gioca a fare l’aguzzino spietato.

Dopo pochi giorni, Ray fa comunella con un prigioniero, il tosto Rottmayer (Arnold Schwarzenegger). I due diverranno sempre più amici e reciprocamente solidali, elaborando uno strategico piano d’evasione, studiato con certosina meticolosità.

Ray adesso vuol sapere chi è stato a incunearlo in questo posto maledetto da Dio, una prigione-nave che galleggia nell’oceano, per acciuffarlo e vendicarsi.

Riusciranno i nostri due eroi a scappare? E giustizia sarà fatta?

Ecco, dobbiamo essere chiari. Escape Plan è il classico “filmetto” al quale ogni dizionario “serio” di Cinema affibbierà un voto abbastanza basso, ma personalmente devo ammettere che ero prevenuto, restio a vederlo, pensando si trattasse del tipico, pedestre star vehicle per far rilucere le carriere oramai sul viale del tramonto degli attempati Sly e Schwarzy, e invece il film mi ha coinvolto più di quanto immaginassi.

Dopo dieci minuti di film, ho onestamente pensato… ma che stronzata è mai questa? Ma col fluido scorrere dei minuti, nonostante una certa monotonia della vicenda e una sua palese prevedibilità, il film mi ha totalmente assorbito, perché va ammesso che ha buon ritmo, le scaramucce fra i due “miti” funzionano a dovere, il film non è affatto pretenzioso, e si lascia gustare tutto d’un fiato.

Esemplare b movie come se ne facevano negli anni ottanta, e infatti Sly e Schwarzy provengono da quel periodo per loro aureo e non hanno intenzione alcuna di rinnegare le loro origini, da valorosi “semidei” inossidabili di un Cinema scacciapensieri, artigianale, svelto, ruvido e che non bada ad andare molto per il sottile, fregandosene della veridicità e vivendo di scazzottate, inseguimenti e goliardiche battutine stupide.

E la regia di Håfström li asseconda, riverisce e accontenta. Grazie alla fotografia granulosa di Brendan Galvin, che pare spuntare da un film eighties, appunto, di Mario Kassar e Andrew Vajna.

E oltre al già citato Caviezel è da annotare il parterre di facce caratteristiche: Vinnie Jones, la bella Amy Ryan, 50 Cent (del quale però fatichiamo a comprendere il percorso “artistico”, perché pur di lavorare con grandi star continua ad accettare particine infime, dallo scarsissimo minutaggio in film, come in questo caso, prodotti dalla Emmett/Furla), Vincent D’Onofrio, e soprattutto Sam Neill, a cui spetta il prezioso ruolo di un medico che, sbattendosene della deontologia professionale da servo del sistema, attinge a Ippocrate (e viene infatti menzionato un passo, qui un po’ sinceramente decontestualizzato, strumentalizzato e anche variato del suo celeberrimo Giuramento), tradendo i padroni per l’onore della verità e della sua fede all’incorruttibile rettitudine morale.

Adesso, aspettiamo dunque i due imminenti seguiti. Non ci sarà più Schwarzenegger ma potrete consolarvi con la presenza altrettanto rocciosa e granitica dell’ex wrestler Dave Bautista.

di Stefano Falotico

L’uomo sul treno, recensione

Ebbene, L’uomo sul treno, o The Commuter in originale, cioè il pendolare.

Ebbene, L’uomo sul treno, o The Commuter in originale, cioè il pendolare.

Ma prima di addentrarmi in maniera recensoria nel film e nella sua intelaiatura, direi per un istante di soffermarci su Liam Neeson. Non ci sono molte monografie in giro su di lui, anzi, credo non ce ne siano affatto e, se qualcuna c’è, è rimasta ferma al Liam Neeson di una decina d’anni fa, prima della sua svolta action, insomma, prima di Io vi troverò e del franchise Taken, la saga per cui Neeson si è stagliato nel panorama cinematografico mondiale come imbattibile divo e uomo apparentemente ordinario tutto d’un pezzo che, per circostanze avverse, è costretto a imbattersi in situazioni pericolose ove darà sfoggio di tutta la sua grinta virile, avvalendosi di muscolare atletismo insospettabile, celato dietro un’inappuntabile maschera da impassibile uomo comune.

Al che Neeson, non rinunciando comunque al suo imprescindibile percorso autoriale (vedi Silence di Scorsese), comincia decisamente a prenderci gusto anche perché il pubblico lo apprezza notevolmente in queste parti granitiche e quasi ginnastiche da immarcescibile duro che si piega ma non si spezza e alla fine acciuffa i cattivoni grazie alla sua caparbietà e alla sua imperitura, inaffondabile tenacia.

E Neeson incrocia Jaume Collet-Serra, un giovanissimo regista della Catalogna che ha sbancato a Hollywood grazie ad Orphan. I due si affiliano e fanno coppia fissa, regalandoci negli anni tre thriller al cardiopalma, inventivi e sofisticati, ovvero Unknown, Non-Stop e il bellissimo Run All Night.

In cui Neeson, appunto, mette in mostra la sua versatilità, cimentandosi ancora una volta nella parte del massiccio e marmoreo uomo combattivo che deve cavarsela e districarsi con rilucente ingegno e arguzia, potenza fisica e ardua audacia in mezzo a situazioni davvero ostiche.

E arriviamo quindi alla loro quarta collaborazione, L’uomo sul treno.

Neeson è qui Michale MacCauley, un normalissimo agente assicurativo che vive fuori New York con la moglie (un’irriconoscibile e molto invecchiata, quasi sciupata Elizabeth McGovern, sì, proprio Deborah di C’era una volta in America) e il figlio, e ogni mattina, da dieci anni, prende regolarmente il treno che lo conduce sul suo posto di lavoro, al centro nevralgico della Grande Mela.

Un bel giorno viene arbitrariamente licenziato. E ora come farà? Le spese che deve sostenere sono tante e deve inoltre iscrivere il figlio a una dispendiosa scuola molto prestigiosa. Non può deluderlo…

A questo punto, mentre ogni sua certezza sta vacillando e con sguardo disperato, dimesso, sta prendendo il treno di ritorno verso casa, viene avvicinato da una misteriosissima donna conturbante (Vera Farmiga) che gli propone un giochetto rischioso ma che potrebbe fruttargli molti soldi. Gli dice che per lui sono già pronti venticinquemila dollari, sistemati in un bagno del vagone, e poi altri 75.000 se porterà a termine una delicata missione. La missione consiste nell’individuare un pendolare che invero pendolare non è, è una persona ricercata chiamata fittiziamente Prynne, diretta a Cold Spring. I soldi saranno tutti suoi se riuscirà a individuarla e a impiantare un localizzatore nella sua borsa.

MacCauley crede si tratti di una provocazione innocente, la donna scende dal treno, lui però, incuriosito, va in bagno per appurare davvero se da qualche parte sono nascosti i soldi. Ecco che con sua somma sorpresa, sbigottito e al contempo eccitato, li trova.

Ora, non può più tirarsi indietro, ha accettato la sfida… anche perché la donna gli telefona e lui comincia a non credere ai suoi occhi. È sotto scacco e la donna lo ricatta, minacciandolo. Gli dice che, se non porterà a termine ciò che ha appena iniziato, la sua famiglia verrà uccisa.

MacCauley è al centro di una cospirazione ma non ha alternative. Eroe e preda. Deve in ogni modo trovare Prynne e non hai più un solo minuto da perdere. Strani accadimenti avvengono attorno a lui, tutti i passeggeri del treno adesso ai suoi occhi si palesano come sospettati.

Al che, MacCauley, dovrà recuperare le sue abilità investigative da ex poliziotto, e giovarsi di tutto il suo intuito e di tutta la sua gagliardia per salvare la sua famiglia, lottando contro il tempo in un adrenalinico, palpabile crescere vertiginoso della tensione.

Un film a metà strada fra Hitcock e Assassinio sull’Orient Express, una detecton sui generis tutta giocata su ossessivi primi piani del volto magrissimo e spigoloso di Neeson, e Collet-Serra incede a captare ogni sfumatura delle sue nervose espressioni, incollandovisi con la macchina da presa per scavare nelle sue rughe e in ogni impercettibile dettaglio silenzioso ma eloquente, compenetrandosi filmicamente e ritmicamente nella sua anima turbata ma agguerrita e testarda. Ci mostra allora il suo sudore, la sua rabbia trattenuta e poi esplosiva, calibrando meticolosa suspense intervallata da scene di combattimento interminabili e iperrealistiche, eccessive e quasi fumettistiche. Allora, se accettate l’assurdità dell’assunto e la spericolatezza perfino grottesca e inaudita delle scene d’azione, verrete appagati certamente. E ne sarete ampiamente soddisfatti. Perché L’uomo sul treno non ambisce a essere un capolavoro ma un “b movie” dal grosso budget col propulsivo e pulsante cuore naïf. Un genuino film di genere come se ne facevano una volta, aggiornato ai tempi stilistici del Cinema d’oggi.

Dopo l’inizio ellittico, Serra si diverte fra piani-sequenza mirabolanti, sostenuti anche da una bella e fine computer graphic, e gioca sapientemente con l’unità di spazio claustrofobica del treno e dei suoi vagoni. E va certamente lodata, al di là dell’evidente inverosimiglianza, la sua tecnica registica,

E gli esordienti sceneggiatori Byron Willinger e Philip de Blasi non brillano certo per originalità ma, alla loro prima prova, ci hanno servito un script asciutto e compatto, senza fronzoli. Alle volte incongruente ma godibilissimo.

Nel ricco cast, anche il redivivo Sam Neill e Patrick Wilson.

Insomma, se avete voglia di un film secco e diretto, intelligente ma non cervellotico, questo è il film che dovete comprare quanto prima in Blu-ray. Per gustarvelo tutto d’un fiato, lasciando perdere bellamente l’attendibile logica. Perché i conti non tornano, ma ce lo siamo avventurosamente goduto.

Sì, l’attempato Neeson ha una prontezza di riflessi pari a Bruce Lee nei suoi giorni di gloria, salta da un vagone all’altro come Michael Jordan dei tempi d’oro, casca fragorosamente a terra e si rialza come se nulla fosse, picchia e ne prende di santa ragione ma, a parte qualche graffietto e un po’ di sangue, rimane praticamente illeso.

Ed è puro spettacolo da spararsi negli occhi senza pensare troppo.

di Stefano Falotico

True Detective: in attesa della terza stagione, lo stupendo finale della prima, esaltante stagione… questa è Carcosa

Ebbene, la serie antologica True Detective sta tornando di nuovo di moda. Visto che si stanno attualmente girando gli episodi della terza stagione, e ne stanno già succedendo delle belle. Il regista inizialmente designato per dirigere tutti gli episodi di questa nuova season, Jeremy Saulnier, è stato sostituito per divergenze creative dopo che sono avvenuti ingestibili, forti litigi con la produzione, perché a quanto pare non riusciva a entrare in sintonia con l’universo creato da Pizzolatto e discordavano su tutta la linea da infondere all’impianto stilistico. Al suo posto, in cabina di regia è subentrato in tutta fretta Daniel Sackheim ma, al momento, non sappiamo se si occuperà di tutte le altre puntate o si avvicenderanno altri director in corso d’opera.

Ebbene, la serie antologica True Detective sta tornando di nuovo di moda. Visto che si stanno attualmente girando gli episodi della terza stagione, e ne stanno già succedendo delle belle. Il regista inizialmente designato per dirigere tutti gli episodi di questa nuova season, Jeremy Saulnier, è stato sostituito per divergenze creative dopo che sono avvenuti ingestibili, forti litigi con la produzione, perché a quanto pare non riusciva a entrare in sintonia con l’universo creato da Pizzolatto e discordavano su tutta la linea da infondere all’impianto stilistico. Al suo posto, in cabina di regia è subentrato in tutta fretta Daniel Sackheim ma, al momento, non sappiamo se si occuperà di tutte le altre puntate o si avvicenderanno altri director in corso d’opera.

Sappiamo solo con certezza che il protagonista di questa nuova storia sarà il premio Oscar Mahershala Ali e, come successo per la prima stagione, la storia si svolgerà in vari archi temporali, e verterà su un macabro crimine irrisolto. Sfondo della vicenda non sarà la paludosa Louisiana bensì il gelido e arido, boschivo Arkansas.

Ma, a questo punto, facciamo ancora una volta un doveroso passo indietro e parliamo del finalissimo della prima stagione. Stagione divenuta di cult come non accadeva da anni. Generando la Rust mania. Sì, perché al di là della consueta bravura professionale del solito ineccepibile Woody Harrelson, volto perfetto per il suo personaggio d’investigatore burrascoso e pasticcione, il vero spettacolo di True Detective 1 è stato senza dubbio alcuno Matthew McConaughey. Rust chi è? Un nichilista, un pessimista, o semplicemente un uomo che, dopo aver perso la famiglia, ha tenuto lontano ogni affetto per non soffrire più, e sacralmente però è legato alla vita in maniera asceticamente, perfino incorporeamente metafisica?

Alcuni hanno sostenuto che l’excursus cristologico di Rust sia paragonabile a quello di uno sciamano che, secondo appunto lo sciamanesimo, altri non è che una persona che, dopo aver attraversato tantissimi e intricati, difficili percorsi afflittivi, dopo aver esperito la malattia della sua anima, dopo esser stato ferito irreversibilmente, dopo essersi sbranato vivo e dilaniato, slabbrato nella sofferenza psichica, è pronto per la rinascenza spirituale, per un’ascensione della coscienza che lo renda oramai invulnerabile al dolore, insomma è un uomo redento, apollineo nel risplendere d’interiore luce viva e pulsante dopo tanto infierente buio tetro e rabbrividente.

E forse in questa rinascita sta il significato intrinseco del finale. Alla fine, giustizia completa forse non sarà fatta. Perché Childress, il mostro con la pelle del viso escoriata, che vive in un casone fatiscente nella più sconquassata degradazione morale della sua umana orribilità, non è il solo colpevole. Ce ne sono altri a piede libero e altri orrendi crimini saranno commessi. Ma s’intravede vivida, pura luce dopo tanta raccapricciante oscurità.

Rust arriva a Carcosa, l’immaginaria tana ove si praticavano le più oscene messe nere, e ha nuovamente una visione. Molti si sono chiesti se quella spirale concentrica, quel vortice luminescente che vede volteggiare sopra di lui sia reale, figlio di quel luogo spiritatamente maledetto da Dio, o sia l’ennesima sua stralunante allucinazione. Personalmente, preferisco credere che la Carcosa di Pizzolatto sia davvero un posto sovrannaturale, infernale, dove può accadere l’imponderabile universalmente sganciato da ogni fisica terrestre. Ecco perché True Detective è stato un trionfo. Perché a differenza della bolsa, opaca seconda stagione, possiede e trasmette un senso impalpabilmente magico e ipnotico come fossimo noi stessi, spettatori, coinvolti in prima persona in quest’irresistibile percorso esotericamente messianico e redentivo, catartico. Stregati dalla mostruosa, incantata paranormalità del suggestionarci nella suggestione stessa dell’irreale reso così visceralmente reale e possibile.

Sì, Carcosa non esiste, la location utilizzata è Fort Macomb. Ma ci piace credere che Fort Macomb sia stato davvero il covo del Re Giallo.

di Stefano Falotico

A Beautiful Day, trailer ITA e Poster

Joe è un ex marine e agente FBI, che vive nella sua casa d’infanzia e si prende cura della madre. La sua vita, però, non è facile perché è tormentata da continui flashback del suo passato violento. Disposto a sacrificarsi pur di salvare delle vite innocenti, Joe si guadagna da vivere liberando delle giovani ragazze dalla schiavitù sessuale. Un giorno viene contattato da un famoso politico newyorkese, che crede che sua figlia Nina sia stata rapita da una di queste organizzazioni e che sia stata costretta a prostituirsi. Il coraggioso ex militare accetta il lavoro e grazie al suo sangue freddo riesce a liberare la ragazzina, ma scopre che dietro al suo rapimento ci sono delle persone corrotte e molto potenti. Così Joe si rende conto che questa volta si tratta di una faccenda molto più grande di lui e che per risolverla avrà bisogno di aiuto.

Loro 1, recensione di Anton Giulio Onofri

Il 2.0 ha fatto piazza pulita del Postmoderno, ma non tutti sembrano essersene accorti. Eppure, abituati al passo che se una volta veniva misurato ogni 100 anni nel Ventesimo secolo ha assunto il ritmo più spedito delle decadi (se diciamo ‘nel Cinquecento’ o ‘nell’Ottocento’, diciamo invece ‘negli anni ‘40’, ‘negli anni ‘70’, e così via), da quando facebook, youtube, instagram, whatsapp sono diventati strumenti abituali delle nostre relazioni, più o meno reali, più o meno virtuali, profondamente mutato è pure il nostro modo di apprendere, giudicare, catalogare e distinguere l’intero sistema di dati con cui abbiamo a che fare quotidianamente, in un calderone di informazioni che a malapena riusciamo a gestire e a valutare con la necessaria riflessività. Nel calderone finiscono inevitabilmente anche i nostri ‘sentimenti’, quei moti dell’animo che determinano i nostri affetti e la nostra personale maniera di esprimerli e di accudirli, così come anche i nostri gusti in fatto di qualunque cosa, dal cibo alla letteratura, dalla moda all’arte, dalla musica al sesso. Noi italiani, a differenza degli altri terrestri, abbiamo vissuto questo processo di trasformazione lento ma denso e limpidamente percepibile – almeno per chi non ha rinunciato ad avere del mondo e di sé una consapevolezza utile, anzi necessaria a conservare dignità e lucido discernimento – in pieno Berlusconismo: cioè quell’epoca iniziata molto prima della ‘discesa in campo’ di Silvio Berlusconi nelle vittoriose (per lui) elezioni politiche del 1994: con tre reti televisive nazionali di sua proprietà, infatti, il Cavaliere era entrato già da 10 anni (l’acquisizione del terzo network Mediaset, Retequattro, avvenne esattamente nel 1984) nelle case della Penisola spargendo a piene mani i fondamenti di un’etica e di un’estetica nuove di zecca, a metà tra il riflusso e il Trash. Fu dunque naturale che buona parte di quegli italiani cresciuti o maturati guardando cartoni giapponesi, telenovelas sudamericane, sit–com USA e quiz plasticosi infarciti di spot pubblicitari e televendite di pentole e di materassi trasmessi 24 ore su 24, cadesse in massa nella trappola demagogica di quel populismo nascente che in quasi vent’anni ha radicalmente modificato nel mondo intero, ma anche e anzi soprattutto in patria, la percezione dell’Italia così come l’aveva conosciuta chi aveva almeno vent’anni in quegli ormai lontani e pastellati anni ’80. Berlusconi, destituito a forza nel 2011 per motivi che ognun sa e che non occorre certo esporre nuovamente, almeno in questa sede, è tornato (LUI è tornato…) alla ribalta nella recente tornata elettorale, raccogliendo un consenso ben lontano dai plebisciti di un tempo, ma comunque tanto patetico quanto sorprendente anche per chi, disgustato dagli effetti del morbo letale inseminato in quegli anni di fuffa e paillettes in 4:3 che indisturbato ha proseguito una venefica opera devastatrice di cervelli e coscienze, si attendeva l’attuale disastro finale. Ma con un tempismo per il cinema quasi sempre prevedibile, Berlusconi è tornato anche sul grande schermo con un film ‘monstre’ della durata di 4 ore scritto e diretto da chi aveva già serenamente affrontato – e splendidamente superato – la sfida di raccontare un altro (o forse è meglio dire L’altro) grande protagonista della storia italiana del dopoguerra, altrettanto determinante per il destino del Paese quanto il Cavaliere di Arcore: il Divo Giulio Andreotti. Proprio con quel film, esattamente 10 anni fa, lasciando che di diseredati e delinquenti si continuasse ad occupare il collega Matteo Garrone, Paolo Sorrentino impresse al suo cinema una virata di stile e contenuto inaugurando ufficialmente, con il culmine de La Grande Bellezza, un new age estetico che ha implacabilmente e finalmente archiviato il defunto, o quantomeno stantio e ormai sterile Postmoderno, upgradandolo in Postcontemporaneo.

Il 2.0 ha fatto piazza pulita del Postmoderno, ma non tutti sembrano essersene accorti. Eppure, abituati al passo che se una volta veniva misurato ogni 100 anni nel Ventesimo secolo ha assunto il ritmo più spedito delle decadi (se diciamo ‘nel Cinquecento’ o ‘nell’Ottocento’, diciamo invece ‘negli anni ‘40’, ‘negli anni ‘70’, e così via), da quando facebook, youtube, instagram, whatsapp sono diventati strumenti abituali delle nostre relazioni, più o meno reali, più o meno virtuali, profondamente mutato è pure il nostro modo di apprendere, giudicare, catalogare e distinguere l’intero sistema di dati con cui abbiamo a che fare quotidianamente, in un calderone di informazioni che a malapena riusciamo a gestire e a valutare con la necessaria riflessività. Nel calderone finiscono inevitabilmente anche i nostri ‘sentimenti’, quei moti dell’animo che determinano i nostri affetti e la nostra personale maniera di esprimerli e di accudirli, così come anche i nostri gusti in fatto di qualunque cosa, dal cibo alla letteratura, dalla moda all’arte, dalla musica al sesso. Noi italiani, a differenza degli altri terrestri, abbiamo vissuto questo processo di trasformazione lento ma denso e limpidamente percepibile – almeno per chi non ha rinunciato ad avere del mondo e di sé una consapevolezza utile, anzi necessaria a conservare dignità e lucido discernimento – in pieno Berlusconismo: cioè quell’epoca iniziata molto prima della ‘discesa in campo’ di Silvio Berlusconi nelle vittoriose (per lui) elezioni politiche del 1994: con tre reti televisive nazionali di sua proprietà, infatti, il Cavaliere era entrato già da 10 anni (l’acquisizione del terzo network Mediaset, Retequattro, avvenne esattamente nel 1984) nelle case della Penisola spargendo a piene mani i fondamenti di un’etica e di un’estetica nuove di zecca, a metà tra il riflusso e il Trash. Fu dunque naturale che buona parte di quegli italiani cresciuti o maturati guardando cartoni giapponesi, telenovelas sudamericane, sit–com USA e quiz plasticosi infarciti di spot pubblicitari e televendite di pentole e di materassi trasmessi 24 ore su 24, cadesse in massa nella trappola demagogica di quel populismo nascente che in quasi vent’anni ha radicalmente modificato nel mondo intero, ma anche e anzi soprattutto in patria, la percezione dell’Italia così come l’aveva conosciuta chi aveva almeno vent’anni in quegli ormai lontani e pastellati anni ’80. Berlusconi, destituito a forza nel 2011 per motivi che ognun sa e che non occorre certo esporre nuovamente, almeno in questa sede, è tornato (LUI è tornato…) alla ribalta nella recente tornata elettorale, raccogliendo un consenso ben lontano dai plebisciti di un tempo, ma comunque tanto patetico quanto sorprendente anche per chi, disgustato dagli effetti del morbo letale inseminato in quegli anni di fuffa e paillettes in 4:3 che indisturbato ha proseguito una venefica opera devastatrice di cervelli e coscienze, si attendeva l’attuale disastro finale. Ma con un tempismo per il cinema quasi sempre prevedibile, Berlusconi è tornato anche sul grande schermo con un film ‘monstre’ della durata di 4 ore scritto e diretto da chi aveva già serenamente affrontato – e splendidamente superato – la sfida di raccontare un altro (o forse è meglio dire L’altro) grande protagonista della storia italiana del dopoguerra, altrettanto determinante per il destino del Paese quanto il Cavaliere di Arcore: il Divo Giulio Andreotti. Proprio con quel film, esattamente 10 anni fa, lasciando che di diseredati e delinquenti si continuasse ad occupare il collega Matteo Garrone, Paolo Sorrentino impresse al suo cinema una virata di stile e contenuto inaugurando ufficialmente, con il culmine de La Grande Bellezza, un new age estetico che ha implacabilmente e finalmente archiviato il defunto, o quantomeno stantio e ormai sterile Postmoderno, upgradandolo in Postcontemporaneo.

Questa forse troppo lunga prolusione è tuttavia necessaria non solo per convincere della bontà e della qualità del cinema di Sorrentino da This must be the place in poi, che gli ha progressivamente alienato il gradimento dei cinefili duri e puri fino a il Divo suoi convinti e calorosi sostenitori, ma che gli ha procurato il consenso delle platee internazionali, un premio Oscar, e un potere ‘d’acquisto’ illimitato nel vivaio dei grandi attori del cinema mondiale, e nella scelta di storie e argomenti che altri registi potrebbero soltanto sognare a occhi aperti (si pensi a The Young Pope). Forte di questo potere planetario, Sorrentino ha trovato in esso la spinta indispensabile per poter osare l’inosabile, simile a quelle Star dell’arte contemporanea che si contano sulle dita di una mano sola, come Bill Viola, Maurizio Cattelan, Damien Hirst, Christo o Marina Abramovic, capaci di mobilitare masse considerevoli di pubblico e di denaro (e anche qui, come nel caso di certa critica cinematografica militante di cui sopra, molti critici d’arte storcono schizzinosamente il naso arroccandosi in un disprezzo che troppe volte sa di chiusura ideologica più che di sincero rifiuto critico) con gesti ed interventi artistici spettacolari, vistosi, eclatanti e la garanzia di una tanto ingente quanto meritata copertura mediatica. Il Postcontemporaneo è questo: trascendere il senso e il significato limitativo dell’opera d’arte come oggetto in sé, e comprendere nel suo valore anche la capacità di aver potuto ottenere i necessari permessi e arrivare a compiere qualcosa fino a poco prima considerato di impossibile realizzazione, creando intorno al processo di ideazione, creazione e gestazione dell’opera un’attesa e un’aspettativa che difficilmente andranno delusi. Discutibile? Certo che sì. Ma Postcontemporaneo vuol dire anche contemplare all’interno del senso stesso dell’operazione proprio il fatto che l’opera faccia discutere, che chiunque possa dimostrarne il valore assoluto così come la sua modestia o la sua inutilità. Come il Postmoderno compendiava, in nome dell’imminente Fine della Storia preconizzata da Fukuyama negli anni ’90, tutti gli stili del passato giustificandone la rivisitazione in chiave ottimistica ed esornativa per riempire il vuoto lasciato dall’assenza di un nuovo segno stilistico forte e definito in tutti gli ambiti della creatività così come era stato per i decenni (e prima ancora, dei secoli) precedenti, il Postcontemporaneo impone oggi ad ogni disciplina creativa di comprendere la crisi senza negarla, e fare della sua sterilità motivo di rilancio e rilettura, rimasticando e risputando, dunque senza mai digerirle, né mai vergognarsene, le proprie radici, perché, parafrasando una celebre sentenza de La Grande Bellezza, ‘le radici non sono importanti’, ed è con la loro malattia innata, con il loro fallimentare germoglio che dobbiamo fare i conti per trovare la chiave del Caos, dopo il saggio e consapevole addio definitivo ad ogni velleitaria ‘ricerca della felicità’.

Adottare Silvio Berlusconi, usandone a pretesto la vicenda umana e politica partendo dalla pausa tra i suoi (a tutt’oggi) penultimo e ultimo governo, come paradigma del nuovo manifesto cinematografico di una poetica così personale, stilisticamente così riconoscibile e così inimitabile, è la geniale idea di Paolo Sorrentino, autore del soggetto sceneggiato insieme al fedelissimo Umberto Contarello, alla base di LORO. Illustrare lo squallore, la vacuità, la meschinità, la volgarità di un’epopea che ha tragicamente coinvolto un intero Paese, culla di civiltà, bellezza e cultura cancellate, azzerate, ignorate, oscurate dal trionfo di una barbarie gaudente e corrotta penetrata in ogni strato di una società vittima di un genocidio che l’ha privata di tutti i propri riferimenti identitari… Illustrare tutto questo con un cinema che restituisca l’immaginario prodotto da questo mondo di mignotte, di papponi, di imbonitori, di potenti impotenti, di schiuma, di feccia, di immondizia nella “lucorosa” cornice di una Roma cupa come una fogna ma illuminata come il set di un malinconico film postfelliniano, di interni patrizi dove tra i broccati e le tele del ‘600 volano coca e mutandine, di cessi del Bagaglino, di piscine da spot immobiliare, di rave pagani coreografati come Baccanali per anziani guardoni; ecco, la postcontemporaneità di LORO sta esattamente in questo: intanto, di tutto quanto elencato qui sopra, essere una sorta di spelling grafico e plastico; poi, nel metterlo in scena senza denunciare o invitare ad indignarsi come si faceva nei film realizzati in epoche di ben altra coscienza civile, ma anzi mostrandolo, compiacendosi di vergognarsene. Lo stesso Toni Servillo sembra vergognarsi di indossare tutta quell’impalcatura di trucco che lo fa assomigliare più che al Cavaliere alla sua caricatura uscita dal pennino a China di un vignettista, o a un pupazzo del presepe napoletano a lui ispirato: la sua stessa vergogna ci rinfaccia la nostra di quando le cronache della televisione ci rinfacciavano, e ci rinfacciano ancora, l’immagine posticcia di un simile guitto avanspettacolare. Guai a confondere l’aria da baraccone fieristico che tira per tutta la prima parte (queste note si riferiscono alla visione di LORO 1, in attesa di vedere la parte 2 e poter giudicare il film nella sua interezza) con qualcos’altro, come per esempio un film ‘non riuscito’, ‘povero di idee e di immaginazione’, ‘poco grottesco’, ‘poco divertente’, o, peggio, ‘il solito Sorrentino, tutto figa e carrelli della mdp’. Guai. LORO, o almeno questa prima parte, ci restituisce la miseria di un personaggio (e del circo di altrettanti miserabili che gli ruotavano intorno) che ha incantato milioni di pecore con la sua tronfia insipienza, con lo squallore delle sue battute e delle sue barzellette, quelle sì ‘poco divertenti’: Silvio Berlusconi non è Shylock, non è Scrooge, non è l’Innominato: non ne avrà mai la statura (ecco, questa sì potrebbe avere l’abbozzata parvenza di una battuta divertente per davvero-…). Verso Berlusconi Sorrentino prova quel tipo di ‘simpatia’ che Lars von Trier, in una celebre e turbolenta conferenza stampa a un Festival di Cannes di qualche anno fa, confessò di provare per Adolf Hitler sul quale, disse, gli sarebbe piaciuto fare un film. Mai in nessun momento Sorrentino azzarda l’ipotesi di riscaldare con un po’ di ‘poesia’ il suo ciarlatano: la ricostruzione del suo personaggio protagonista è uno studio continuo e ininterrotto del ‘fenomeno’ Berlusconi, e mai, nel modo più assoluto, un ritratto che ostenti la presunzione di essere fedele, un’ode in sua lode, né un’invettiva; piuttosto, un insetto, un coleottero sotto l’osservazione di un entomologo che stia per infilzarlo con lo spillo.

C’è da chiedersi come un film così sottile e così ‘personale’ (ma non nel senso di Sorrentino e basta: ‘personale’ cioè di tutti noi italiani che abbiamo convissuto 40 anni con un simile gigione), verrà accolto dal pubblico di altre nazioni, dove Silvio è certamente conosciuto, ma dove probabilmente non si ha la corretta percezione dell’entità dei danni con cui ha affossato l’Italia. Intanto a Cannes LORO non è stato selezionato: quali che siano i motivi reali di una così vistosa esclusione, forte è il sospetto che gli stessi potentati di cui Berlusconi è un’emanazione abbiano preteso e ottenuto una risoluzione così punitiva, nel momento in cui in Italia l’esito delle elezioni lo contempla ancora come possibile voce in capitolo nella formazione di un nuovo governo. E interessante sarà registrare con quali forze ancora a sua disposizione riuscirà ad ostacolare, boicottare o danneggiare il film. Finché non la si estirpa del tutto, un’erba cattiva non cessa di propagare i suoi veleni ed infettare il teatro delle idee.