Bruce Willis torna col Giustiziere della Notte

Eh sì, il film doveva uscire a Novembre, poi quelli della MGM ci hanno ripensato e l’hanno fatto slittare a Marzo. Così, ecco che arriva il secondo trailer di questo Death Wish, targato Eli Roth, e i produttori si raccomandano che non lo si chiami semplicemente remake. Perché preferiscono che se ne parli come di un “reimagining” l’originale, classicissimo con Charles Bronson. Dunque non una copia carbone ma una rilettura, una reinterpretazione del cult omonimo.

Willis così, prima del “seguito” di Unbreakable, Glass, torna finalmente a “calcare le scene” per un film che non sia straight to video, “infima” categoria in cui era precipitato negli ultimi anni. Eccolo, in forma smagliante o quasi, dopo la tristezza degli spot italici Vodafone. E, se possibile, come possiamo notare da queste immagini, ancor più con la sua esagerata bocca a culo di gallina, vero marchio di fabbrica del nostro… qui, probabilmente, maggiormente accentuata, quasi da sembrare una semiparesi da immutabile espressione (s)tirata, un po’ liftata, mentre di suo borbottii la sua voce si fa sempre roca e “grugnita”. Eh, caro Bruce, gli anni passano per tutti. E il rincoglionimento già di vede. Non vi è dubbio che tu abbia perso dei colpi, innegabile. Sfacciatamente evidente.

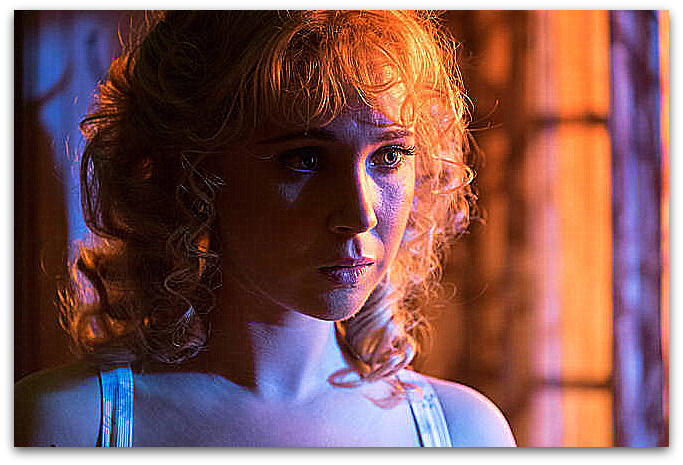

Che dire? Elisabeth Shue è anche lei invecchiata e non è più quella biondona-pupona degli anni novanta.

E il tutto ci sembra facilmente dimenticabile.

IN THEATERS MARCH 2, 2018 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures presents director Eli Roth’s reimagining of the 1974 revenge thriller Death Wish. Dr. Paul Kersey (Bruce Willis) is a surgeon who only sees the aftermath of his city’s violence as it’s rushed into his ER – until his wife (Elisabeth Shue) and college-age daughter (Camila Morrone) are viciously attacked in their suburban home. With the police overloaded with crimes, Paul, burning for revenge, hunts for his family’s assailants to deliver justice. As the anonymous slayings of criminals grabs the media’s attention, the city wonders if this deadly avenger is a guardian angel…or a grim reaper. Fury and fate collide in the intense action-thriller Death Wish. MGM will release Death Wish nationwide on March 2, 2018.

di Stefano Falotico

Nell’anno nuovo, consacratevi all’Arte, fate di voi un capolavoro e smettetela di essere ipocriti e piccoli

Ora, è buona usanza, fa parte della tradizione, essere tutti prodighi di auguri in vista dell’anno nuovo, e questa sera molte persone, non certo io, brinderanno all’avvenire, che credono illusoriamente sarà speranzoso e foriero di novità “entusiasmanti”, e in quest’illusione protrarranno, reitereranno il loro patetico esorcizzare la morte dietro effimere festicciole, buone soltanto a eccitarli estemporaneamente e a distrarli dalle loro oscene preoccupazioni quotidiane. Al che, gli studenti celebreranno la chimera di un futuro radioso, in cui si augurano e augureranno possano evolversi come uomini e affermarsi nelle loro ambizioni, sin ad ora raffrenate paurosamente dai genitori castratori che li han sempre, ricattandoli, inibiti nelle loro più intime aspirazioni, coprendoli d’insulti perché non hanno quasi mai rispettato i tediosi, asfittici, programmatici piani regolatori della vita che, appunto, speravano per i loro figli. Che orrore!

Da sempre mi son combattuto affinché chiunque, chicchessia potesse imporre la sua giusta, nietzschiana volontà di potenza, rifuggendo dagli schemi, dal perentorio e classi(ci)sta percorso a tappe, che tanto invero annichilisce gli spiriti sanamente belli nella loro freschezza “acerba”, ribelli, dunque più creativamente emancipati dalle rigide convenzioni, indottrinandoli a una falsa, ammorbante, tristissima giustezza di facciata.

Ah, i genitori. Hanno sempre maledettamente sofferto di egoismo, proiettando alla lor sciagurata, disgraziatissima prole i loro sogni. Sogni che videro bruciare perché dovettero adattarsi e incamminarsi, instradarsi alla mediocrità, fatta di un lavoretto per tirare a campare, di una (in)felicità coniugale spos(s)ante le frustrazioni reciproche di quel totem piccolo-borghese chiamato, declamato “AMMMore!”.

Se andate da un genitore medio e gli domandare cosa vorrebbe, cosa desidererebbe dai suoi pargoli, vi risponderà prevedibilmente, “pedagogicamente”: vorrei che i miei figli crescessero felici, armoniosi, sereni, che si realizzassero, che si affermassero, che fossero pieni di amici con cui si diverto/ano, che progettino leggiadramente il loro futuro, solleticandosi piacevolmente in una contenta socialità che ami a cuor aperto la vita. No, i nostri figli non devono essere negativi, ma guardare con estrema positività e spensieratezza gaudente e gustosa (al)la vita, affrontandola con onesta, comune partecipazione e vicendevole solidarietà.

Insomma, il ritratto inattendibile, davvero poco realista di un’esistenza edulcorata, dunque bugiarda e meschina, ipocrita e paracula, miseramente delirante d’un fatuo, inconsistente abbagliarsi nell’illusione, appunto, che la vita sia-non sia un (in)autentico, stolto miraggio.

Perché, come noi uomini di mare e lupi di birre sappiamo, la vita non è sempre, quasi mai facile contentezza, non è una canzonetta di musica leggera, non è una chiacchiera né una caramella al saccarosio. Quindi, smettetela di dolcificare la realtà dietro una visione buonista e mentitrice che rinnega scioccamente la sua concreta ispidezza, la sua ruvida rugginosità, la sua dura crudezza e anche la sua irta spericolatezza.

D’altronde, lo sostengo da tempo immemorabile, e non immemore, ma soprattutto personalmente irrevocabile, che siamo, ahinoi, invasi da quella nuova, appiattente categoria sociale degli psicologi, personcine “perbene” che pigliano soldoni a non finire per “educarti” a una percezione della vita fintamente estatica, fatta di vomitevole lietezza, di conformi, dunque repellenti, orridi precetti simmetricamente conformi a un’idea, del tutto arbitraria e menzognera, di equilibri “euforici”, di concordanze emozionali mendaci e concertanti a una concezione del bello e del godimento assolutamente, subdolamente parruccona ed edonistica, improntata a una pacata serenità d’animo agghiacciante e spettrale, perché come detto lontana dalla vita vera, che non è solo gioiosa, eterna felicità, ma anche melanconia acuta, tristezza e persino tristizia, mestizia, malinconica rabbia, afflizione, dannazione e, vivaddio, inquietudine di frizioni e alle volte sbagliate (re)azioni.

Quindi, la smettessero questi qua di voler “regolare” la testa, che in quanto tale e pen(s)ante deve, sì, esser lacera, spremuta, sofferta e lancinante nel mordere la vita nelle sue infinite sfaccettature complesse, obiettive e dolorose.

Andassero a prendere per il culo i fessi che hanno bisogno di abboccare, e di essere imboccati, alla nuova, immonda filosofia del quieto vivere stronzo e fluentemente “giusto”.

Evviva i trasgressori dell’ordine “prebiotico”, i costruttori delle proprie fragilità, gli esaltatori della sofferenza e delle rinascite, delle catarsi e gli adoratori del loro catarro, che è il frutto del proprio ribollire d’ire san(t)e, del proprio lacrimar intestino di veridicità, e non è l’escrementizia illusorietà delle fantasticherie utopistiche, degli irrealistici inganni a base di compresse per tamponare i nostri slanci saviamente “aggressivi” nella svelata trasparenza e a sua volta rivelazione del nostro complicato, angustiato, combattuto io profondo che, in quanto profondo, non si può contentare delle più bieche frivolezze beote e credulone… Ah, evviva l’animo che s’infuria, si macera, lotta, scalcia, e non facilmente si adatta a un mondo di commessi viaggiatori, di predicanti moralismi e di predicozzi moraleggianti.

Meglio essere “storti” come me, dunque alle volte incappar nel torto e non mangiar nessun pezzo di torta, perché la stortura è, sì, forte tortura ma anche obiettivo, lucido tormento, l’unica via pura, per quanto contorta e intricata di dubbi, per il raggiungimento schietto e sentito della saggezza e della verità. Che, in quanto tale, è sempre dubbiosa, permalosa essa stessa, difficile e spesso poco letiziosa.

La ricerca della verità induce a guardarci dentro, a criticarci, a spellarci, a disossarci, a sanguinare e piangere. Ma è, ripeto, l’unica strada giusta, franchissima e leale.

Vivete pure di complessi di colpa, sarete come Scorsese e De Palma.

Altro che stronzate.

L’Arte più alta e anche astratta non è quasi mai consolatoria, è per sua natura “violenta”, cinica in quanto espressione del totale romanticismo irriverente, sprezzante, libero e selvaggio, irruente, burrascoso, contradditorio e animato dall’essere umani. E, in quanto umani e non robot, siamo immensamente affascina(n)ti nell’errare, in senso errante e anche erroneo.

di Stefano Falotico

Bright, recensione

Non amo mai essere disfattista e Bright è il classico, lapalissiano esempio di film sul quale, come infatti prevedibilmente è accaduto, ci si può accanire con efferato sadismo, per massacrarlo e ridicolizzarlo. È il tipico film che esemplifica, nei suoi crismi, nel suo concept, nella sua confezione, nella sua grottesca storia ai confini del surreale raccapriccio più obbrobrioso e indigeribile, gli elementi, i topos peculiari del film da detestare, e prendere a testate, potremmo dire, a prescindere. Senza neppure soffermarci per un attimo, sia mai, a prenderlo in seria considerazione, ad aggiustare il tiro e a ridimensionare le pesanti critiche, per l’evidenza incontestabile, spasmodicamente atterrente che, per quanto uno si possa sforzarsi a trovarvi delle cose buone, deve poi inevitabilmente essere oggettivo e dunque apertamente, platealmente deriderlo senza batter ciglio, senza che il minimo dubbio che possa essere cinematograficamente accettabile e piacevole possa sfiorarlo. Ebbene, devo dire che, leggendo a priori le critiche devastanti piovutegli addosso, e dopo averlo ieri sera visto in totale mia rilassatezza domestica, non certo voglio confutare l’assunto, oserei dire inderogabile, secondo cui ci troviamo appunto dinanzi a un film indifendibile ma, sebbene tenti di essergli severo, devo asserire in totale, chiara franchezza che Bright, alla fin fine, se preso per quello che è, non è così detestabile, brutto e “cattivo” come invece tutti pare vogliano farci credere a spron battuto. “Sproniamolo” un po’, dai…

Sappiamo già tutto, inutile ribadirlo ma io, si sa, adoro essere “fastidiosamente” pleonastico e sottolineare l’ovvio. Questo è, a tutt’oggi, il film Netflix più costoso di sempre, ben 90 milioni di dollari di cospicuo budget che, però, il prossimo anno verranno ampiamente superati dall’Irishman di Scorsese ma, al momento, il film più dispendioso è questo, e tant’è… Netflix vi ha investito soldi, denaro squillante e sonante, tante monetine fruscianti a fronte anche di una massiccia campagna pubblicitaria senza pari. Tanto veniamo in questi giorni bombardati da réclame a titoli cubitali, da inserti promozionali che compaiono dappertutto mentre beatamente navighiamo nel net. Ed è inesorabile esserne attratti, perché si sa che la pubblicità fa leva sulla curiosità e la curiosità si alimenta col battage più battente e insistente, tanto da intrappolarci nella sua fitta rete ingannevole, spesso sottilmente melliflua.

Di Bright, dobbiamo accettare l’originale, anche se non troppo, bislacca e assurda premessa. Los Angeles è multietnica, ma il melting pot dal “fatato” plot consta di una razza del tutto inedita, sì, perché l’uomo di questa città dedalica, sporca e polverosa, convive forse da sempre con orchi, fate e viscide creature della notte. In questo crogiolo multirazziale alquanto inquietante, ecco che un pluridecorato poliziotto, incarnato da un quanto mai svogliato e antipatico Will Smith, viene affiancato sul lavoro da nientepopodimeno che da un orco, in carne e ossa, incarnato nel e sul make up al lattice appiccicaticcio che maschera e deforma l’irriconoscibile Joel Edgerton.

Durante un pattugliamento nella periferia più degradata, ecco che i due “sciagurati” assistono a qualcosa di decisamente strano. Un’intera, fatiscente abitazione diroccante è stata presa d’assalto e l’unica sopravvissuta è un elfo con la bacchetta magica delle meraviglie, lo strumento “sovrannaturale” che se cade in mani sbagliate può portare alla distruzione del mondo. Una bacchetta magica molto ambita perché, se invece sapientemente usata, può donare a chi la possiede miracoli e conferire poteri sconfinati. Naturalmente, come in ogni trama che si rispetti, c’è il villain di turno, personificato qui, con un certo fascino, dall’algida, androgina, infrangibile Noomi Rapace.

Riusciranno i nostri prodi, dopo tanti inseguimenti, scazzottate, sparatorie ed esplosioni, combattimenti a fuoco, piroette marziali e sberle tonanti a salvare l’umanità?

Il film è tutto qua, e nel mezzo ci sono le battutine telefonate, partorite da un copione che prende in prestito Alien Nation, dall’umorismo stantio instillato nella strana coppia, mal assortita, di un buddy cop movie assolutamente sui generis che indubbiamente fa ridere assai poco e che, nella sua prolissità, nelle sue digressioni lente e patetiche, che vorrebbero essere invece spassose e ilari, nella sua involontaria ridicolezza emoziona poco e accumula un’accozzaglia pedestre e persino maldestra di stereotipi, cliché talmente banali che quasi parossisticamente funzionano, e iperboli linguistiche che nella loro stravagante, insensata balordaggine potrebbero addirittura indurre al sorriso e alla nostra critica benevolenza.

Ma c’è, a ben vedere, anche la mano ferma di Ayer nelle scene d’azione, perigliosamente girate con grande maestria tecnica e mobile, spericolato, certosino uso della macchina da presa e, in questa buffa, rocambolesca avventura tutta in una notte, alcune atmosfere sono azzeccate eccome, alcune inquadrature, respirano paradossalmente di Cinema puro, quel Cinema quasi artigianale e naïf che si faceva negli anni ottanta, e che in questo film, proprio in virtù o a cagione della sua sincopata banalità, della sua schietta “palmarità” concettuale tanto ingenua, della sua dozzinalità ampollosa, della sua “filosofia” grezza così lampante, così inconcepibilmente “insopportabile”, funziona e può anche appassionare. Alcune scene centrano il bersaglio, e questi vicoli periferici, coi murales lividi, queste luci al neon sfocate e quasi sibilline, sono un marchio di fabbrica, uno stilema rilevante di Ayer, uno che, se avesse girato semplicemente un duro, incazzato poliziesco alla Vivere e morire a Los Angeles, e non questo trip pasticciato, avrebbe a mio avviso sfornato un grande film davvero. Perché Ayer il talento ce l’ha, va ammesso, e pare sconcertante che non voglia utilizzarlo per storie meno fantasy, meno “fumettistiche” e artificiose, meno campate per aria, meno sciocche e inammissibili. Guardate come fotografa la città, come il suo occhio vola, scivola, plana nei dettagli, come sia scenograficamente rude, irruento, rugginoso. È per questo che Bright non si può bocciare appieno.

E al contempo lo si deve “oscurare”, perché Will Smith è tronfio e poco autoironico, perché Noomi Rapace e i suoi scagnozzi, che tanto parevano “alieni” e invincibili, nel finale soccombono come dei fessi, perché non si respira pathos ed è solo tutto uno spettacolone superficiale, un tripudio d’incongruità che non sazia(no), che abusa di musiche enfatiche quando non se ne sentiva la necessità, perché sbaglia i toni, perché sbanda e rimane spettralmente, aridamente gelido. Un giochetto senz’anima.

di Stefano Falotico

La ruota delle meraviglie, recensione

Il crepuscolo giallo-ocra dei focosi sogni perduti nel tramonto marino di amori impossibili

Torna Woody Allen, consuetamente ogni anno e stavolta, mi spiace dirlo, andando controcorrente rispetto ai giudizi italiani, fallisce. O, perlomeno, non colpisce. Sì, in questo giudizio mi associo alla Critica statunitense, che il film l’ha demolito. No, non lo stronco appieno, ma non mi ha entusiasmato, anzi, l’ho scordato 5 minuti dopo i titoli di coda.

Un film ambientato negli anni cinquanta, 4 personaggi potremmo dire in cerca d’autore, un autore che qui manca, e la sceneggiatura arranca, zoppica, stenta. È un Allen che non fa ridere, più “serio”, ma non è questo il problema. Siamo stati abituati anche all’Allen senza risate, e ne eravamo andati in visibilio. Qui, a differenza delle molte prove recenti corali di Allen, si restringe la vicenda a quattro personaggi, appunto, una cameriera che vorrà ricordar a sé stessa di essere tale e, verso la fine, dirà ostinatamente, essendo state le sue ambizioni d’attrice fustigate dalla necessità di lavorare, e forse anche dalla mancanza di talento, che “recita” proprio la parte della cameriera, ruolo che peraltro le riesce malamente, perché è una vita che le sta stretta, che la soffoca, che vorrebbe definitivamente ripudiare per esplorare altri lidi, e così vive una breve love story disperata con un bagnino che ha smanie artistiche e vorrebbe fare lo scrittore. Ginny e Mickey, incarnati da Kate Winslet e Justin Timberlake. Ginny è però sposata col rozzo giostraio Humpty (un Belushi debordante, grasso e rubicondo, iracondo, ubriaco e triste, nevrastenico e forse manesco). All’improvviso, va a vivere a casa di Humpty e Ginny la giovane Carolina, la figlia di Humpty che il padre non vedeva da anni, e che ora è costretta a chiedere rifugio perché ricercata da alcuni gangster che vogliono ucciderla. Ginny crederà di vivere l’amore della sua vita e, nella passione verso la giovinezza ambiziosa di Mickey, s’illuderà di evadere da una squallida routine che l’angoscia, che l’ha pian piano intristita e impoverita nell’animo. Ma Mickey s’innamorerà proprio di Carolina, tradendola a ciel sereno… un colpo di fulmine nella decadente Coney Island martoriata dagli acquazzoni. Ecco che allora scatta l’arma della gelosia, delle più crudeli e, come in una tragedia greca, Ginny si trasformerà, da donna disincantata eppur dolcemente, quasi fanciullescamente incantatasi nell’aspirazione di una vita migliore e più felice, a spietata arpia, a strega di Macbeth e il suo terribile gesto imperdonabile, tale anche per la sua coscienza smarrita, malvagio e irreversibile sarà l’innocente, disgraziato ultimo atto di una vita che, strozzata dai rimpianti, si sfogherà nel “monologo” viscido dei suoi più perfidi istinti.

Il film è tutto qua. Certo, c’è la casupola illuminata da Vittorio Storaro, che si compiace oltre ogni limite “legale” a cambiar le lambiccanti, fluorescenti luci, accendendole di giochi di colore, addolcendole, increspandole e spegnendole di tonalità infuocate, poi languide, smorte e opache, livide e mielose, ci sono alcuni suggestivi squarci nella penombra, ci sono sapienti e studiati piani sequenza per dar dinamismo a una storia appunto teatrale, a un kammerspiel cupo con qualche sprazzo di radiosità, con qualche plumbea atmosfera poi di getto squarciata d’attimi di bellezza come la frase di Mickey a Carolina, la luce dopo la pioggia… E c’è la morale finale, secondo cui dobbiamo, volenti o nolenti, guardarci allo specchio, nella brezza e nelle eb(b)rezze di una vita sempre sfuggente che macera, lacera e brucia l’anima, e dobbiamo guardare i nostri fallimenti senza neppure piangerci sopra, ma osservando la nostra esistenza con asciuttezza, mentre altri istanti volano via e, in questo spaventoso e meraviglioso giostrarvi, cogliere la pura, piacevole fugacità del tempo che scorre. Inesorabilmente pungente.

Allen è sempre Allen, ed è dunque elegante, fa riflettere, e gira con stile.

Ma non basta. Il film non rimane, non entra nel cuore, non smuove alla commozione, forse più di tanto non emoziona. E, aridamente, è stato solo un godibile, dolceamaro ritratto di vite, come quelle di tutti, che volevano di più, che un tempo alte volavano, e ora non più si amano nonostante vogliano amare.

E il mare, e il fuoco…

di Stefano Falotico

Racconto di Natale di Stefano Falotico, la notte e la città di un uomo che ha vissuto veramente

Ebbene, lunedì sarà Natale, il Natale di questo fine 2017 in cui ancora gli U2 stanno lì sul palco a vomitarci le loro canzoni “ecumeniche”, figlie di un rock che non sa neppure cosa sia la parola “roccia”.

Sì, li disdegno, come non ho ritegno quando la gente mi dice che non ho un contegno, e spesso sono triste come Luigi Tenco. Quando mi arrabbio, devono mantenermi, anche se rimango sostanzialmente un mantenuto, nonostante un po’ di pancia sia ben tenuto.

Sì, lo so, farò la fine di Jack Warden e la mia sarà la simpatia di un vecchietto bukowskiano molto burbero e romantico quanto un uccello autunnale nel tramonto definitivo di ogni sogno di gloria, spirato laddove la vita, nella sua verità, a me si manifesterà senza più falsità.

Sì, Natale è il periodo dell’anno in cui tutti sono buoni quando, sino a poche ore prima della cena della vigilia, hanno tradito la moglie con una zoccola che si scopre che voleva una vita serena e invece per campare deve usare il suo sedere… Una vita che non ha avuto culo, anche se il suo, onestamente piacente e ben tornito, è molto “ambito” da quelli di soldi “forniti”-infornanti che, sui viali, “piacevolmente” si sfogano dopo una vita castigata in lavori per stare a galla. Ed è lì che i lupi, cari cedroni galli, (non) perdono il pelo ma il vizio si fa notti spingenti d’amplessi che li scaldano da piattezze refrigeranti di esistenze melense quando regalano alla compagna un diamante e poi non confessano le loro poco adamantine troiate da squallidi amanti. Ah sì, a Natale son tutti della vita amatori, e si cucinano il pollo Amadori, scartando il Pandoro.

Rimpiango i tempi in cui i canditi mangiavo con candore, e non dovevo mischiarmi a questi disgustosi umani (in)sapori. Eh sì, prima della cena lavatevi le mani col sapone e deodoratevi dal fetore del vostro squallido sudore…

Ma adesso voglio rallegrar voi che amate le favole e, come detto, le fave…

Quando ero nei pulcini della squadra calcio Bologna, andammo in trasferta a Torino per un torneo d’infanti. Io giocai solo tre minuti e molto scaldai la panca, sopra cui le vostre capre campano…

Sì, l’importante non è vincere ma partecipare, sosteneva, direte voi, Pierre de Coubertin, e qui cascano i vostri asini. Perché a pronunciare e coniare questa frase, buona per chi ama le consolazioni, fu il vescovo Talbot della Pennsylvania, sì, la Pennsylvania, la regione americana in cui nacque ma non morì Christopher Walken de Il cacciatore. Crepò in Vietnam di roulette russa, per la serie a questo “giro” tocca a te. Talbot… sì, omonimo come l’uomo lupo del grande Lon Chaney Jr.

Uno che si perse nei boschi assieme alla sua ragazza, una tipa molto topa alla Cappuccetto Rosso, e i lupi lo fecero diventare un licantropo, da cui il film Voglia di vincere con Michael J. Fox.

Ma torniamo a quelle notti calcistiche… sì, io giocai ma un mio amico non giocò neanche un minuto e alla fine, sul pullman che ci portava a casa, i genitori di tutti noi regalarono al mio amico il “premio” della coppa simpatia. Per la serie come distruggere l’autostima di un bambino ancor prima che possa trasformarsi in una persona prepotente e crudele come i grigi lupi che vanno a puttane…

Fine della storia. Lo so, è una freddura non meno gelida del clima nostro invernale ma, morale della favola, è che nella vita devi “alluparti” se non vuoi morire ubriaco di birra, cioè come gli uomini che amano il luppolo. Sì, la vita degli alcolisti è anonima…

Al che la mia mente va al sottovalutatissimo film La notte e la città, il remake di Night and the City, ah ah. Più ci penso e più credo che non sia affatto male come invece in molti dissero. E le immagini della baia e del mar che “abbaia” fra luci notturne sono come la mia natura sfuggente da “avvocaticchio” della mia anima.

di Stefano Falotico

Racconti di Cinema – Indiziato di reato

Oggi voglio recensire un film del 1991, Guilty by Suspicion, film che segna l’esordio dietro la macchina da presa del lungimirante produttore di Rocky e alcuni capolavori di Scorsese, fra cui Toro scatenato, ovvero l’esimio Irwin Winkler.

Per protagonista di questo suo esordio registico, Winkler sceglie proprio De Niro come interprete principale e riserva al suo amico Martin Scorsese un breve ma incisivo cameo. Insomma, tutti sono a loro volta debitori e talent–scout vicendevoli delle loro carriere, e hanno voluto godibilmente ringraziarsi reciprocamente.

Il film è ambientato, in una lussuosa confezione impeccabile e un po’ d’antan, negli anni Cinquanta, nel periodo della caccia alle streghe del maccartismo. Un regista di talento, senza macchia e senza paura, David Merrill, viene indagato dall’FBI perché si pensa abbia simpatie comuniste. Lentamente, viene emarginato dal sistema e non riesce più a lavorare, una volta che amici e produttori scoprono che è stato “marchiato” dalla lista nera… Viene chiamato a deporre dalla commissione d’inchiesta, affinché denunci i colleghi comunisti e, così facendo, possa continuare nella sua professione, rimanendone pulito. Prima si fa tentare dalla prospettiva, perché sarebbe l’unico modo per ritornare in gioco, poi invece nel giorno decisivo si rifiuta di fare i nomi, attaccando veemente i membri delle attività antiamericane, e viene dunque espulso dal mondo del Cinema. Ma la sua vigorosa fede morale e l’intatta sua coscienza, se da un lato gl’impediranno di continuare a fare il regista, dall’altro lo riconcilieranno con la moglie e il figlio…

Un film abbastanza manicheo, troppo stringato e decisamente lento, che però trova il suo valore nell’ottima ricostruzione dell’epoca, nelle atmosfere nostalgiche, nell’interpretazione asciutta (anche troppo, a dire il vero) di un De Niro sobrio e misuratissimo, “malato” di laconismo e malinconico, e soprattutto nella splendida, grigia fotografia di Michael Ballhaus, che preferisce toni freddi e gioca molto con le luci, le ombre, mescendosi sinuosa alla cupezza e alla mestizia disperata della trama, sfolgorantemente abbagliando d’intensità nella scena della deposizione, in cui potremmo dire che si districa armoniosamente con primissimi piani e tagli secchi, i flash delle macchine fotografiche e, nelle tonalità delicatamente luccicanti, si staglia potente e sottilmente essenziale, quasi incarnandosi con calore al volto dubbioso e arrabbiato di un De Niro che sfoga in viso tutta l’ira compressa e il dolore che aveva sin a quel momento tenuti dentro.

Oltre che da De Niro, il cast è arricchito dalle presenze di Annette Bening, qui molto giovane, nei panni della sua amorevole e comprensiva moglie, da George Wendt, dagli allora quasi sconosciuti Tom Sizemore e Chris Cooper, da Barry Primus e da Ben Piazza (alla sua ultima apparizione sul grande schermo, peraltro) e Patricia Wettig, che interpretano rispettivamente il produttore Zanuck, con tanto di scena “inventata” in cui in anteprima visiona i ciak sbagliati dell’indimenticabile Marilyn Monroe de Gli uomini preferiscono le bionde, in particolare la celeberrima scena in cui la divina, seducentemente inarrivabile e ammaliante, canta Bye Bye Baby, e l’attrice Dorothy Nolan, ricalcata sulla davvero esistita Dorothy Comingore (che però, a differenza del personaggio nel film, non si suicidò…). Lo stesso personaggio di Scorsese, in verità, che interpreta Joe Lesser e che mostra a Merrill/De Niro una scena de Il ragazzo dai capelli verdi, è ispirato appunto a Joseph Losey.

Tutto il film, se vogliamo essere sinceri, è puntellato di deliziosi quanto “invisibili” omaggi, fra cui una non troppo velata citazione a Mezzogiorno di fuoco.

Ripeto, non un film memorabile ma che si lascia decisamente vedere, e che gioca le sue carte sull’impianto nostalgico di un’epoca scomparsa, di un periodo estintosi come a sua volta il modo di girare dello stesso Indiziato di reato, film che rivisto oggi appare un po’ “datato” e superato, ma è comunque importante come testimonianza di un Cinema demodé già nei primi anni Novanta. Un film, a suo modo, intrigante e fascinoso.

di Stefano Falotico

La fuggente ambiguità di un uomo che scivola fra i lampioni, non amando le vite al lampone

Eppur in un lampo mi rendo allampanato e, con sguardo vacuo, assomiglio sempre più ai personaggi di Joaquin Phoenix, attore coriaceo, bello quanto brutto a seconda degli attimi vaganti.

E mi perdo in queste notti che scandiscono le mie apatie, mentre la società crolla, sepolta dalle sue stesse vanagloriose chiacchiere. Rimugino sulla malinconia ed eventi attorno a me mi rendono triste, sbiadito tra una folle folla che si danna per scattarsi autoscatti in cui, birichini, involgariti nel gusto persino delle loro anime contraffatte, sì, scattano, nervosamente addobbati nella vanità più mentecatta.

Sono decorazioni poco natalizie… ma sol “rilucenti” di squallidi vizi…

Vado al bar, e il cinese è affiancato nel bancone da una ragazza, mi pare, di malaffare che si sporge di gran “balcone”. E le mie certezze barcollano, seppellite da un altro tradimento lascivo che mi sta sul gozzo. Sì, questo cinese è sposato e ha due bellissimi bambini, eppur stanotte pare che si “appaierà” con tal zotica che intanto “smanetta”… col cellulare e poi di mano spingerà…. E ne sono nauseato, un’altra purezza corrotta, infranta, in questa ricerca oramai di tutti di un sesso facile, di un sesso che possa distrarli da una vita che non amano più.

In radio passano canzoni romantiche e le “ausculto”, sì, nel battito cardiaco delle mie emozioni che, nonostante il marciume che veda e che calpesto, risquillano d’antica vigoria. Un restauro morale di me erto in tanta poca rettitudine. Imbocco la tangenziale e subito lo “schiamazzo” delle macchine strombazza la frenesia di una sera oramai inoltratasi nel buio della perdizione di massa. Tutti affannati a guidar con velocità, non osservano il panorama e si schiantano nel vivere agganciati al tunnel delle loro cattiverie, delle ipocrisie più insudiciate da pneumatici cor(pi) abbaglianti, no, abbagliati solo da come domani, che è sabato, si abbiglieranno. Nel solito porcile sconsiderato di un mondo perso, strozzato eppur tanto gridante la sua indecorosa dignità.

Piangente come un salice invernale, mi ricordo di Taxi Driver.

E mi assopisco, mi sveglio e starnutisco.

di Stefano Falotico